Vous dites que la moitié des films palestiniens sont réalisés par des femmes : vraiment ?

Ce sont mes statistiques — la proportion de réalisatrices est peut-être bien plus élevée ! Lorsque j’ai commencé à tourner, dans les années 1980, j’étais la seule et unique réalisatrice palestinienne. J’étais aussi la seule chef-opératrice et la seule monteuse. Aujourd’hui, il y a tant de femmes palestiniennes qui réalisent ! Je ne crois pas que ce soit parce que les femmes sont devenues plus libres qu’elles réalisent des films, c’est parce qu’elles s’affirment davantage dans tous les milieux, et spécialement dans le domaine de la culture. Elles se sont affirmées en menant des mouvements populaires qui défendaient leurs propres luttes. Ce n’était pas facile, et ça ne l’est toujours pas.

Le cinéma, en tant qu’outil d’expression puissant, est un moyen pour les femmes de s’exprimer. Pourquoi la proportion de femmes réalisatrices en Occident est-elle si faible ? Il devrait y en avoir beaucoup plus. Pourquoi, en France et aux États-Unis, les réalisatrices sont-elles moins visibles ? À Hollywood, elles représentent moins de 10 % des réalisations2 : pouvez-vous le croire ? En Palestine, les femmes deviennent de plus en plus fortes grâce à leurs luttes politiques et sociales. Aussi, elles jouent un rôle primordial pour la société puisque les hommes sont souvent en prison. Depuis les premiers moments de la Révolution palestinienne, dans les années 1970, les femmes se sont engagées dans la lutte. Ça les a poussées à créer leurs propres luttes.

En 1980, à Naplouse, vous avez fait une rencontre qui allait donner naissance, en 2017, à votre premier long métrage de fiction, 3000 Nuits : pourquoi tant de temps après ?

« Cette histoire de femme qui donne naissance tout en étant enchaînée est un symbole de toute la Palestine et de l’occupation. L’occupation et la prison, c’est la même chose. »

« Cette histoire de femme qui donne naissance tout en étant enchaînée est un symbole de toute la Palestine et de l’occupation. L’occupation et la prison, c’est la même chose. »

Quand j’ai filmé la première intifada à Naplouse, c’était la première fois que je revenais en Palestine caméra à l’épaule. Ça a été pour moi une expérience très forte ; je pouvais enfin mettre un visage sur la Palestine. Auparavant, elle avait toujours été une sorte de rêve. Là, elle devenait réalité à travers la terre, à travers les gens. Je découvrais des liens réels entre ma ville, Naplouse, et moi. J’ai rencontré beaucoup d’activistes durant la première intifada. L’un d’entre eux était une femme qui avait été prisonnière en Israël. Elle m’a raconté son histoire, celle d’une mère qui a donné naissance à son enfant dans l’enceinte de la prison. Je l’ai trouvé fascinante, très émouvante. Particulièrement lorsqu’elle m’a décrit ses conditions de détention. J’ai été très choquée d’entendre que, pendant l’accouchement, elle avait été menottée à son lit, entourée de soldats armés. Elle m’a ensuite raconté comment elle avait élevé son enfant derrière les barreaux, avec ses camarades de cellule : toutes sont devenues les mères de l’enfant.

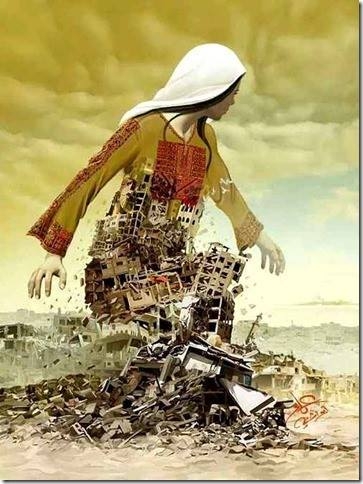

Cette histoire a occupé mon esprit durant des années et des années. J’ai rencontré d’autres prisonnières et me suis dit : si un jour je fais un film de fiction, je dois raconter cette histoire car elle est tellement puissante, tellement humaine ! Cette histoire de femme qui donne naissance tout en étant enchaînée est un symbole de toute la Palestine et de l’occupation. L’occupation et la prison, c’est la même chose. Mais cette histoire est aussi une lueur d’espoir ! C’est pour ça que j’ai voulu que le personnage s’appelle Nour : « lumière », en arabe. D’ailleurs, le véritable nom de l’enfant de cette jeune femme, c’est « Palestine ». Incroyable, non ? Parfois, la réalité est si forte ! Parfois, les coïncidences sont bien trop frappantes pour ne pas en faire un film.

Le jour de son deuxième anniversaire, Nour, dans votre film, est repris à sa mère par les soldats israéliens. Est-ce un phénomène courant dans les prisons ?

C’est très commun. 3000 Nuits laisse cela en suspens : on ne sait pas vraiment où va aller Nour. J’ai voulu garder ce suspens intact parce que la mère ne sait bel et bien pas où va aller l’enfant : dans les bras de son père ? des Israéliens ? La question reste sans réponse. D’ailleurs, les soldats font pression sur la mère pour qu’elle collabore afin que l’enfant ne soit pas abandonné, qu’elle puisse le garder plus longtemps. Mais elle prend la décision de ne pas collaborer et décide d’en payer le prix.

Comment ont évolué les prisons israéliennes pour femmes, depuis cette rencontre ?

Il y a eu quelques changements dans les prisons, c’est vrai. Mais pas de changements majeurs. Les conditions sont même pires par certains aspects. Dans les années 1960, les prisonnières n’avaient rien : ni papier, ni livre, ni de quoi écrire, rien. Elles devaient se battre pour tout à chaque instant. Ça a changé car il y a eu beaucoup de mouvements de contestation. À l’époque, les prisonniers criminels et les prisonniers politiques partageaient la même cellule. Ça aussi, ça a changé. Cela crée beaucoup de conflits quand un drogué, un pédophile ou un tueur côtoie dans la même cellule un prisonnier politique palestinien.

Mais, selon moi, ils ont été séparés pour une autre raison : en 1980, durant le massacre de Chatila au Liban, j’ai compris à travers des recherches et des témoignages que bien des prisonniers israéliens étaient devenus solidaires de la cause palestinienne. Ils respectaient les Palestiniens malgré leurs divergences politiques. L’emprisonnement conduit au respect ; personne n’a parlé de ça. Voilà pourquoi j’ai trouvé intéressant de me concentrer sur ces détails auxquels personne ne porte d’intérêt.

Les femmes et la jeunesse sont très présentes dans vote œuvre : que vous inspire la lutte d’Ahed Tamimi, arrêtée fin 2017 pour avoir giflé un soldat de l’occupation après que l’un de ses cousins a été gravement blessé à la tête ?

Elle est un symbole de la jeunesse et de cette nouvelle génération qui n’a pas oublié la Palestine, qui veut continuer la lutte même s’il faut en payer le prix fort. Elle représente ces jeunes femmes qui symbolisent la force et le courage. Car il en faut du courage pour frapper un soldat israélien… D’ailleurs, il l’avait bien mérité, cette claque ! (rires) C’est surréaliste de voir qu’une simple claque a mené cette jeune femme en prison. Elle a vu des gens de sa famille être arrêtés, tués.

Ahed Tamimi incarne la résistance civile non-armée et cela inquiète l’armée israélienne et le gouvernement : cette résistance rappelle la première intifada, qui, en tant que mouvement non-armé, avait grandement changé le regard porté par l’opinion publique sur les Palestiniens. Des gens du monde entier se sont enthousiasmés à la vue de ces femmes et de ces enfants qui se battaient contre des hommes armés alors qu’eux-mêmes ne l’étaient pas. En tant que réalisatrice, j’ai pu observer ces changements.

J'ai commencé à faire des films dans les années 1980, les Palestiniens ne savaient pas quoi faire des images, ils avaient peur qu’elles soient utilisées contre eux, particulièrement dans les camps de réfugiés. Ceux qui filmaient sur place étaient des journalistes. Mon mari, Jean Chamoun, et moi étions les premiers réalisateurs sur le terrain. À chaque fois que les Palestiniens voyaient une caméra, et donc un journaliste, le camp était ensuite bombardé par les Israéliens. Ils faisaient donc un lien entre la caméra et le fait d’actualité qui allait être couvert — alors que, lors de la première intifida, avoir une caméra était à la portée de tout le monde. Les Palestiniens ont commencé à filmer pour raconter leur histoire et prendre le contrôle de la narration. C’est un très grand changement. C’est l’une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus de réalisateurs palestiniens.

3000 Nuits a été tourné dans une véritable prison, en Jordanie. Pourquoi ce choix ?

« Les Palestiniens ont commencé à filmer pour raconter leur histoire et prendre le contrôle de la narration. C’est un très grand changement. »

J’ai été très chanceuse de pouvoir filmer dans une véritable prison. J’ai fait beaucoup de recherches, j’ai visité beaucoup de prisons, surtout à l’ouest. C’était très compliqué car les Israéliens ont détruit nombre des prisons qu’ils ont utilisées. Les Américains eux-mêmes ont insisté pour qu’elles soient détruites afin qu’il n’y ait plus de traces, donc pas de mémoire. Détruire la mémoire est une pratique commune chez eux. J’ai eu la chance de trouver cette prison vide, hors d’usage. Mais j’avais besoin d’autorisations car il s’agissait d’une prison militaire : j’ai obtenu un permis de la part de l’armée jordanienne.

C’était très important de tourner dans une vraie prison car ça donne aux images une énorme force visuelle : de vrais murs, de vrais barreaux, une lumière authentique, des ombres, etc. Mais, au-delà de ça, tourner dans une vraie prison est important pour le jeu d’acteur : les actrices et l’équipe — majoritairement des femmes — oubliaient qu’il s’agissait d’un film et pouvaient ressentir l’oppression qu’incarnait le lieu. Toutes avaient, dans leur vie personnelle, une expérience de la prison : soit parce qu’elles avaient déjà été emprisonnées, soit parce qu’elles avaient de la famille derrière les murs.

Souvent, je demandais aux actrices d’improviser ; elles ont dès lors amené leur expérience personnelle sur le tournage. Avec Gilles Porte, le chef opérateur, on se questionnait beaucoup sur les couleurs : lesquelles choisir ? quelle lumière ? quelles ombres ? Je voulais qu’il y ait une approche poétique dans ce film, même s’il est difficile de le faire dans pareilles conditions… Mais Gilles est un artiste et nous avons pu rendre ce film poétique. Il y a peu de dialogues mais beaucoup de paroles visuelles. Quand l’oiseau fictif apparaît de plus en plus réel à côté de Nour endormi sur le sol, c’est un moment magique ! Le son aussi était important. Je voulais garder les sons de la prison : les chaînes, les serrures, les marches, les portes qui se ferment…

Travailler avec un enfant de 2 ans sur un tel tournage a dû être particulièrement délicat. Que lui avez-vous expliqué ?

Il ne savait même pas ce qu’était une caméra ! Pour lui, c’était une découverte permanente. Nous devions être patients avec lui — les documentaires que j’avais déjà réalisés sur et avec les enfants m’ont beaucoup préparée. Dans la fiction, on a une grande équipe, beaucoup d’acteurs ; on doit être prêts quand l’enfant est prêt. Pour la scène d’anniversaire, nous devions faire une seule prise mais tantôt il n’était pas de bonne humeur, tantôt il fallait attendre qu’il dorme pour filmer les scènes de sommeil. Les sons de la prison étaient assez perturbants pour lui. Mais il a beaucoup aimé cette expérience. Tout le monde prenait soin de lui : il dit souvent à son père qu’il veut y retourner aujourd’hui ! Ici, c’est très compliqué de tourner avec un enfant de 2 ans. Personne ne le fait. Dans d’autres pays, ou à Hollywood, on conseille d’avoir des jumeaux : quand l’un des deux dort, l’autre peut être sur le tournage ! C’était très fatigant de trouver des astuces pour retenir son attention durant deux semaines.

Vous invitez même les enfants à prendre la caméra, comme on le voit dans Les Enfants de Chatila. Ils apparaissent pleinement conscients de la situation et portent un regard très mûr.…

J’ai réalisé une trilogie documentaire sur les enfants. Le premier film était Les Enfants du feu, tourné à Naplouse avec un garçon de 12 ans et une fille de 11 ans. Tous deux très mûrs pour leur âge. Le fait de vivre sous occupation et d’entendre ses parents ne parler que de ça, le fait que la télévision soit toujours branchée sur les chaînes d’information, que leurs parents soient allés en prison, qu’ils soient allés leur rendre visite, que leur maison ait été détruite… tout cela fait qu’on grandit tous les jours, et très vite.

J’ai fait beaucoup de recherches sur l’enfance, j’ai rencontré beaucoup d’enfants et j’ai choisi ceux que je voulais finalement suivre : les plus bavards, les moins timides. Dans mon second film, Les Enfants de Chatila, je voulais voir à travers leurs yeux, leur imagination, leurs rêves : c’est pour ça que je leur ai tendu la caméra — c’était alors une idée neuve. J’avais visité le camp de Chatila, étudiante : les réfugiés se représentaient la Palestine comme un rêve. Quand les Israéliens ont tout détruit en 1982, Chatila est devenu un symbole de l’exil, un symbole très triste, de massacre, de déplacement. J’ai voulu filmer les enfants avec leur passé. Le garçon que j’ai choisi, Issa, m’a beaucoup émue ; j’avais rêvé de lui avant même notre rencontre, c’est très étrange. Un garçon remarquable. Il a été victime d’un accident de voiture et a perdu la mémoire. Il parle très lentement, il me raconte souvent ses rêves ; il est spécial. Il représente les enfants du camp, certes, mais il est différent et c’est ce que j’ai aimé. Il essai de se rappeler, de retrouver la mémoire du passé. C’est très symbolique…

« Ces rêves créent leur propre identité. C’est pour cela que la cause palestinienne peut être préservée, peut rester vivante, spécialement dans les camps de réfugiés. »

Dans le troisième film, Rêves d’exil, j’ai creusé cette idée, mais en suivant deux filles d’un autre camp, celui de Dheisheh, à Bethléem. Je suis allée filmer la libération du Sud-Liban car j’avais entendu dire que les Palestiniens se rendaient à la frontière. C’était très difficile d’inscrire l’histoire de ces filles dans une narration sans aborder le contexte historique. Quelques jours après notre passage, la frontière est devenue une zone militaire très surveillée ; s’y rendre était difficile pour les Palestiniens, qui risquaient de se faire tuer.

Nos images sont devenues des témoins importants : sans la caméra, les faits n’existent plus — elles incarnent une forme d’espoir pour les Palestiniens. Tous mes films ont été réalisés pendant des guerres ou à des moments clés, et les séquences que j’ai filmées à la frontière font désormais partie de l’Histoire : c’est donc un sentiment extraordinaire qui me traverse à chaque fois que je tourne. À ce moment-là, j’ai d’ailleurs beaucoup pleuré, et mon équipe aussi. Dans le film, il y a cette jeune fille à Chatila, la poétesse ; sa manière de choisir ses mots et de s’exprimer est en contraste considérable avec la réalité. Nombre de mes films sont construits sur ce contraste puissant entre imagination et réalité. L’imagination des jeunes Palestiniens et leurs rêves d’une Palestine vivante tranchent avec la dureté de la réalité. Ces rêves créent leur propre identité. C’est pour cela que la cause palestinienne peut être préservée, peut rester vivante, spécialement dans les camps de réfugiés.

En quittant Beyrouth, assiégée par l’armée israélienne en 1982, l’OLP a perdu l’ensemble de ses images d’archives, confisquées à la frontière. Avez-vous connu semblable mésaventure ?

Non, car nous avons amené nos images en France. J’ai fait un film avec Jean Chamoun, Sous les décombres, réalisé avec le CNRS et un laboratoire français. Les nôtres ont donc été sauvées mais beaucoup d’archives ont été confisquées, oui. Mon mari a souvent travaillé sur la Révolution palestinienne avec l’Institut palestinien ; nombre de ses images ont été perdues — mais l’un de ses films a été sauvé, un film très important qu’il a réalisé avec Mustafa Abu Ali, Tel al-Za‘atar. J’ai le pressentiment que les choses vont changer, que les images vont ressurgir. Quantité de pays à travers le monde s’intéressent aux archives de l’histoire palestinienne et, même, les restaurent. Ce n’est pas aussi tragique que ce que l’on croit, finalement.

Votre mari a également réalisé un film sur les prisons pour femmes palestiniennes, Terres des femmes.

C’est l’histoire de Kiffah Afifi, une Palestinienne qui vient du camp de Chatila, emprisonnée dans le Sud-Liban. C’est un très beau film et c’est un document historique. Car cette prison, celle de Khiam, a été détruite par l’armée israélienne en 2006. C’est donc l’un des nombreux films qui peuvent nourrir l’Histoire, et c’est le seul sur Khiam. Voilà le pouvoir du documentaire. C’est ce que j’ai appris : les films, qu’il s’agisse de documentaires ou de fictions, proviennent du réel.

Quelle différence faites-vous entre le documentaire et le reportage de type journalistique ?

Une très grande différence. Les reportages se focalisent souvent sur la violence et les massacres, et ce dans un laps de temps très court. Les documentaires apportent de l’humanité en se concentrant sur les personnages et la narration. Ce que j’aime particulièrement avec le documentaire, c’est de pouvoir faire autre chose qu’un simple entretien avec l’autre : raconter une histoire, l’histoire des gens, c’est entrer en relation avec eux, mettre une histoire vraie sur un visage. Les informations télévisuelles restent importantes car elles permettent de savoir ce qu’il se passe dans le monde, mais les gens oublient les informations brutes puisqu’elles défilent en continu. Il y a trop d’images à intégrer. Nous devons apporter quelque chose de sensible pour contrer l’oubli. Le documentaire de cinéma, on le vit, on le ressent, on a l’impression de connaître les personnages, on se soucie d’eux. Pour conserver l’Histoire, il y a aussi les livres, mais les livres ne transmettent pas l’histoire intime des personnages : dans le documentaire, leur histoire est écrite avec leur propre voix et leur propre pensée. De plus en plus de jeunes, qui n’aiment pas lire, s’intéressent aux documentaires, se questionnent et veulent comprendre. Il faut un lieu pour qu’ils puissent s’interroger, et c’est le cinéma.

Quelle a été votre réaction en apprenant que 3000 Nuits avait été censuré par la mairie d’Argenteuil, lors de l’édition 2016 du festival Ciné-Palestine ?

« C’est également arrivé en Italie : le film avait été programmé à l’université Roma Tre et on m’a annoncé, alors que j’étais dans l’avion, que la projection avait été annulée à la demande de l’ambassade d’Israël. Incroyable ! »

J’ai d’abord été très surprise, parce que c’est la première fois que l’un de mes films est censuré en France depuis les années 1960 ! Mais, à Argenteuil, ils avaient aussi censuré Le Sociologue et l’Ourson sur le mariage gay, en même temps que le mien : c’était drôle, au final. Tout cela a créé une sorte de lien entre ces deux films. On a pu voir fleurir des articles sur cette censure dans les médias et des pétitions ont été signées. Une marche a même été organisée dans un parc, avec des mégaphones ! Nous avons marché avec l’équipe, les producteurs, le distributeur, toutes les associations. Nous avons finalement projeté le film à la MJC d’Argenteuil avec le festival Ciné-Palestine. La première a eu lieu en pr

ésence de Ken Loach à l’Institut du monde arabe, c’était incroyable ! La censure organisée par la mairie aura été une belle opportunité pour promouvoir le film ! C’est également arrivé en Italie : le film avait été programmé à l’université Roma Tre et on m’a annoncé, alors que j’étais dans l’avion, que la projection avait été annulée à la demande de l’ambassade d’Israël. Incroyable ! J’étais choquée. Dans la même nuit, en guise de protestation, on a montré le film dans trois lieux différents de Rome. Les journaux en ont beaucoup parlé : la censure réveille les gens. Le cinéma n’est pas seulement un art, c’est un art qui prend part aux luttes.

Depuis fin mars 2018, une centaine de Palestiniens ont été tués lors des manifestations à Gaza pour le droit au retour sur leurs terres. La thématique du festival Ciné-Palestine a cette année rendu hommage à la Nakba de 1948. Que vous évoquent ces récents évènements ?

Beaucoup de choses. La Marche du retour a lieu aujourd’hui à Gaza mais elle a commencé au Liban dans les camps de réfugiés. Mon neveu a été touché au cours de cette marche, en 2009, par un sniper israélien — dans le dos, alors qu’il n’était pas armé : il est désormais paralysé, en fauteuil roulant, et beaucoup ont été tués alors. Cette génération qui se bat et prend des risques est animée par la même force qui animait celle de 1948. Les jeunes Palestiniens n’ont pas oublié leurs droits, ce droit au retour — un droit très symbolique.

La célèbre citation de David Ben Gourion, « Les vieux mourront et les jeunes oublieront3 », est totalement erronée : cette marche nous prouve le contraire ! Et spécialement à Gaza, cette prison dans laquelle les gens ne peuvent ni sortir ni entrer, vivant dans des conditions misérables où tout est dévasté : pas d’espoir, pas de nourriture, pas d’eau, rien. Ce ne sont pas juste 150 personnes tuées ; ce sont 20 000 blessés et vivants qui souffrent plus que ceux qui sont morts. Les soldats utilisent des balles explosives — qui causent le plus de dégâts possibles — qui n’existent pas ailleurs. Si on vous tire dans la jambe, il faut la couper ; les soldats israéliens tirent de manière stratégique à ces fins. Par exemple, le joueur de football de Gaza, Mohammed Rabo a perdu ses deux jambes. Ils ont même tiré dans la poitrine d’une infirmière qui portait encore sa blouse ! Ils tirent sur des enfants. Ils tirent dans le dos des gens. Ceux qui se dirigent vers la frontière savent qu’ils vont mourir ou être handicapés à vie. Je me dois, en tant que réalisatrice, de raconter tout ça.

del.icio.us

del.icio.us Imprimer

Imprimer

Digg

Digg