31/05/2024

Cancer du sein : l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, une proposition de loi prévoyant une meilleure prise en charge des soins

Les députés ont adopté en première lecture une proposition de loi portée par le député communiste Fabien Roussel (Gauche démocrate et républicaine), "visant la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l'Assurance maladie", à l'exclusion des dépassements d'honoraires. Le texte doit maintenant être examiné par le Sénat.

Améliorer la prise en charge du "cancer le plus violent et qui frappe le plus de monde dans notre pays". Ce sont les mots du député communiste Fabien Roussel, expliquant l'objectif de sa proposition de loi adoptée à l'unanimité, en première lecture par l'Assemblée nationale. Le texte, "visant la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l'Assurance maladie", était présenté dans le cadre de la journée d'initiative parlementaire du groupe Gauche démocrate et républicaine, du jeudi 30 mai.

Si le cancer du sein est reconnu comme affection longue durée (ALD), permettant la prise en charge complète des traitements (chirurgie, chimiothérapie...), les patientes ont dans les faits un reste à charge, plus ou moins important en fonction de leur complémentaire. En cause, explique Fabien Roussel, les participations forfaitaires et franchises, les dépassements d’honoraires engagés pour des soins comme la chirurgie de reconstruction après l’ablation du sein, l’achat des dispositifs médicaux ou produits de santé prescrits dans le cadre des traitements (sous-vêtements chirurgicaux, renouvellement de la prothèse mammaire, vitamines, crèmes et vernis, etc.) ou encore les frais engagés pour l’accès aux "soins de support", tels que l’activité physique adaptée, les consultations de diététique, le suivi psychologique...

La proposition de loi du secrétaire national du Parti communiste prévoit donc une prise en charge de ces soins "consécutifs" à la maladie, afin de remédier à cette "injustice". Contrairement au texte initial, selon le rapporteur du texte - sans que ne soient cependant pris en charge les dépassements d'honoraires, ce qui était prévu par le texte initial, mais pas dans la version votée en commission, puis dans l'hémicycle. Au cours des débats, Jean-François Rousset (Renaissance) a pointé un risque "inflationniste" si les dépassements d'honoraires étaient inclus dans le dispositif, un point de vue partagé par par Nathalie Serre (Les Républicains).

"Le cancer féminin le plus meurtrier"

"Le cancer du sein meurtrit profondément les femmes", a défendu Fabien Roussel. Plus de 60 000 personnes ont été atteintes par ce cancer l'année dernière, dont 99% sont des femmes. Ce cancer est également "le cancer plus meurtrier" chez les femmes, avec 12 000 décès en 2023. Détecté rapidement, la rémission est possible dans neuf cas sur dix en cas de diagnostic précoce, selon les chiffres de l'Assurance maladie.

Le député communiste, témoignages à l'appui, a souhaité convaincre des conséquences profondes du cancer du sein sur l'existence des femmes, et de la nécessité de combler les "trous dans la raquette", face à "des craintes d'assumer des dépenses qui ne sont pas prises en charge". Le texte permet notamment, par l'article 1, l'exemption de forfait journalier hospitalier et la prise en charge intégrale des prothèses mammaires et capillaires, ainsi que des soins de support, afin de diminuer le reste à charge "dont le niveau [...] se chiffre en plusieurs centaines d'euros, voire davantage".

Un risque de "rupture d'égalité"

En séance, le ministre délégué en charge de la Santé et de la Prévention, Frédéric Valletoux, a dit craindre une "réponse partielle". En créant un régime dérogatoire pour le cancer du sein, par rapport aux autres affections longue durée, il a estimé que la proposition de loi portait un risque de "rupture d'égalité et de traitement" en matière d'accès aux soins, au point de créer potentiellement une "inégalité flagrante".

Saluant l'intention du texte de Fabien Roussel, la présidente de la commission des affaires sociales, Charlotte Parmentier-Lecocq, a tenu à rappeler "l'importance du dépistage" du cancer du sein. Considérant que la proposition de loi, telle qu'elle a été retravaillée, apporte de "vraies réponses", elle a cependant évoqué, elle aussi, l'introduction d'une "différence de prise en charge, spécifiquement pour le cancer du sein", qui impliquera une réflexion dans le cadre de la navette parlementaire. Charlotte Parmentier-Lecocq a, en outre, indiqué que la commission des affaires sociales avait décidé de créer une mission sur la question des dépassements d'honoraires, qui se pose pour le cancer du sein, mais aussi pour de nombreuses pathologies, afin d'étudier "la manière d'améliorer leur prise en charge".

Après son adoption à l'unanimité en première lecture - Fabien Roussel se félicitant à ce stade d'une "loi de compromis" - le texte doit maintenant être examiné par le Sénat pour continuer son parcours législatif.

12:11 Publié dans Actualités, Connaissances, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabien roussel, cancer |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

29/05/2024

Manon Ovion, des Vertbaudet : « Je me suis trompée, la politique impacte nos vies »

Visage de la lutte des Vertbaudet, elle a mené la longue grève de 84 jours qui a permis d'arracher des hausses de salaires. La Roubaisienne Manon Ovion revient sur ce mouvement historique de 2023 et sur sa participation à la liste PCF aux élections européennes.

Au printemps 2023, une centaine d’ouvriers de Vertbaudet, un spécialiste du prêt-à-porter pour enfants, se lançaient dans un long combat. Leur objectif ? Obtenir de meilleurs salaires, tandis que la vente en ligne explose et les cadences de travail avec.

Ce mouvement, ancré sur le piquet de grève de Marquette-lez-Lille (Nord) et essentiellement porté par les travailleuses, a marqué le paysage social, alors que l’exécutif forçait les actifs à travailler deux ans de plus, avec sa réforme des retraites. La déléguée syndicale CGT, Manon Ovion, est apparue comme le visage de ce mouvement : une femme, jeune, mère de famille, qui a tenu tête à une direction fermée à toutes médiations. Jusqu’à la victoire de ces ouvrières.

Pensiez-vous tenir durant 84 jours ?

Non. Nous avons fini ce combat avec 75 collègues grévistes. L’inflation nous prenait aux tripes. Il était primordial que l’employeur nous augmente, améliore nos conditions de travail et embauche les intérimaires. En novembre 2022, la CGT venait d’être représentative aux élections professionnelles. L’accord NAO, que nous n’avions pas signé, ne comprenait aucune augmentation. Ce n’était pas entendable.

Les femmes sont majoritaires à Vertbaudet. Beaucoup sont des mères isolées. Nous rencontrons un fort taux de maladies professionnelles. L’usure de notre santé est quotidienne. Tout cela avec des salaires qui ne nous permettant pas de vivre dignement. Or, avec la vente par correspondance, Vertbaudet a vu son chiffre d’affaires exploser, dépassant les 350 millions d’euros lors du Covid.

Votre piquet a été violemment évacué à plusieurs reprises. Un élu syndical a été agressé devant chez lui. Qu’est-ce que cela traduit ?

Forcément, en nous mettant en grève, on ignorait l’ampleur qu’allait prendre notre combat. Mais nous ne pouvons oublier la répression policière. Une de nos collègues, en rémission d’un cancer, s’est fait traîner par le cou sur plusieurs mètres. Ne pouvant s’en remettre, elle a signé une rupture conventionnelle. Le piquet de grève a été tenu nuit et jour. La direction a politisé cette grève.

« Jusque-là, dans mon entrepôt, des salariées partaient en retraite sans avoir dépassé le Smic malgré trente ans d’ancienneté. »

Manon Ovion

Le siège social de Vertbaudet est à Tourcoing, le fief de Gérald Darmanin. Nous avons vu débarquer les CRS tous les deux jours, juste pour nous intimider. L’entreprise appartient à un fonds de pension, Equistone Partners Europe, dont le directeur parisien est Édouard Fillon, fils de l’ancien premier ministre. Tout ce petit monde s’organisait pour ne rien nous lâcher.

Mais, de notre côté, il était inconcevable de reprendre le travail sans que la direction ne cède sur nos augmentations de salaires. Et nous avons arraché entre 4 et 7 % d’augmentation. Jusque-là, dans mon entrepôt, des salariées partaient en retraite sans avoir dépassé le Smic malgré trente ans d’ancienneté. Et avec la réforme des retraites, on nous a demandé de nous user deux ans de plus au travail, pour ne rien gagner en plus…

Auparavant, le recours à la grève était-il courant chez Vertbaudet ?

Sur le piquet de grève, nous avons fêté les 60 ans de Vertbaudet ! Avant, les conflits sociaux pouvaient se résumer à une heure de grève symbolique, afin de mettre un coup de pression sur l’employeur. Je suis arrivée en 2012. Je n’avais jamais fait une journée de grève.

Nous avons d’abord été surpris par l’ampleur de ce mouvement. Mais faut-il vraiment s’étonner que la colère explose, alors que des collègues n’arrivent pas à vivre de leur travail ? Chez nous, des salariées vont au Secours populaire. Pour certaines, après avoir payé les factures, dégager de l’argent pour manger est une première victoire. Nous n’avions plus rien à perdre, pas même notre emploi. Un Smic se trouve chez d’autres employeurs.

Marquette-lez-Lille est devenue la capitale des conflits sociaux sur les salaires après la réforme des retraites. De nombreux leaders de gauche sont venus. Étiez-vous prête à une telle médiatisation ?

Clairement non. Au-delà de la médiatisation, un élan de solidarité s’est engagé autour de nous. Sur notre piquet de grève, des automobilistes s’arrêtaient pour nous soutenir. Nous pouvions ainsi récupérer jusqu’à 800 euros certains jours avec la caisse de grève.

« Le sexisme est démultiplié lors d’une grève. »

Manon Ovion

Des gens sont venus nous apporter à manger. Une Belge est venue avec une pile de crêpes immenses. Tous ces gestes de soutien nous ont donné la force de tenir. Par ailleurs, l’appel au boycott, par Sophie Binet, de la marque Vertbaudet, a fait beaucoup de mal à la direction.

Cependant, le conflit a parfois été compliqué dans les familles. J’ai eu la chance de pouvoir compter sur mon époux. Des collègues ont quitté la bataille, non pas par manque de conviction, mais par désaccord à la maison. Le sexisme est démultiplié lors d’une grève.

Après ce conflit, la direction a-t-elle changé d’attitude ?

On ne gagne pas des avancées avec du dialogue social, mais avec un rapport de force. Désormais, il est plus en notre faveur à Vertbaudet. Alors que les patrons voulaient nous diviser, pour mieux régner, nous avons gagné de la solidarité entre les salariés. C’est un atout majeur. Au total, sur 250 salariés, nous sommes passés de 15 syndiqués CGT à une grosse centaine.

Vous travaillez à Vertbaudet depuis vos 20 ans. Quelles sont les sources de votre engagement syndical ?

Je ne viens pas d’une famille militante. Mais je suis issue d’une famille ouvrière. Je porte cet héritage. Il n’y a pas de sous-métiers, juste des métiers sous-payés. En 2019, j’étais dans le collimateur de mon agent de maîtrise. Je subissais des pressions quotidiennes, allant jusqu’à du harcèlement. À l’époque, j’enregistrais les retours de produits, à l’aide d’un bipeur. Mais l’outil de travail captait mal. Je multipliais donc les allers-retours entre le bureau du chef, où il y avait des recharges, et l’endroit où j’étais postée. Des toilettes se trouvent sur ce trajet.

Un jour, j’ai eu le malheur d’aller faire une halte pipi, cinq minutes avant la pause. Mon chef m’a attendu à la sortie des toilettes pour me passer un savon. J’ai explosé devant mes collègues. À la suite de cette histoire, j’ai décidé de me syndiquer.

J’ai poussé la porte de l’union locale CGT de Tourcoing, car je ne me voyais pas m’engager dans un autre syndicat. Problème : nous n’étions que quatre cégétistes dans l’entrepôt. J’ai donc été désignée représentante de la section syndicale, mandatée par l’union locale.

En quoi consiste votre profession ?

J’ai arrêté l’école à 18 ans. Quand on n’a pas de diplôme, l’usine est une porte d’entrée facile pour trouver un emploi. À La Redoute, dans l’agroalimentaire… j’ai très vite connu le monde ouvrier. Désormais, je suis préparatrice de commandes. Si vous passez commande sur Internet, ce sont des petites mains comme les miennes qui préparent vos colis.

Nous travaillons sur des paquets pouvant contenir jusqu’à 300 pièces. Malgré mes engagements syndicaux, je travaille toujours 35 heures par semaine sur mon poste de travail. C’est usant. Nous faisons entre 15 et 25 kilomètres de marche quotidiennement.

Les objectifs de production fixés par la direction sont de 175 articles par heure. Il faut beaucoup d’énergie pour tenir la cadence, sinon, nous subissons des coups de pression.

Vous figurez sur la liste menée par Léon Deffontaines (PCF) pour les élections européennes. Pourquoi ce choix ?

Sans les relais politiques, les Vertbaudet n’auraient pas pu tenir aussi longtemps. Avec les communistes, j’ai lié des attaches particulières sur le piquet de grève. Étant donné mon histoire familiale, je ne me voyais pas me rapprocher d’un autre parti.

Mais à vrai dire, je n’ai pas voté depuis longtemps. Je n’ai pas honte de le dire, je me suis trompée : la politique impacte énormément nos vies. Les enjeux de conditions de travail et de salaires doivent sortir des murs des entreprises, pour unir l’ensemble des travailleurs.

La liste de Léon Deffontaines ressemble largement au monde du travail. C’est important. Les gens ne se retrouvent plus dans les discours politiques. Les travailleurs sont les mieux à même de décider ce qui est bon pour leurs vies et leurs entreprises.

C’est pourtant l’extrême droite qui semble avoir le vent en poupe chez les ouvriers et employés… Comment combattre cette résignation ?

Le fait que les partis de gauche se tirent autant dans les pattes n’est pas pour aider. Les gens ne se retrouvent plus dans la gauche. Ils ont le sentiment d’avoir été oubliés, délaissés, y compris par la gauche.

Pour les ouvriers, les employés, la perte de confiance est évidente. Or, l’extrême droite est tout sauf porteuse d’un projet social pour les travailleurs. C’est bien par l’organisation, la mobilisation collective que l’on peut faire changer les choses.

11:35 Publié dans Actualités, Connaissances, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : manon ovion, vert beaudet, pcf |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

23/05/2024

Cannes 2024 : Lula, toujours combatif devant la caméra d’Oliver Stone

La conversation du réalisateur états-unien avec le président brésilien permet de revenir sur l’incroyable machination politico-judiciaire visant à écarter ce dernier du pouvoir.

Le cinéaste Oliver Stone arpente depuis plusieurs années maintenant le cône sud du continent américain. Alors que l’avènement de gouvernements de gauche au début des années 2000 avait apporté une certaine prospérité à ces pays, la réaction s’est rapidement mise en place, soutenue par Washington.

Le cas le plus emblématique est sans doute celui du Brésil, mastodonte démographique et économique du continent. À partir de conversations avec Lula, Oliver Stone, avec son compère Rob Wilson, revient plus précisément sur la période 2016-2022, et d’abord sur la personnalité de celui qui est redevenu président – le premier Brésilien issu de la classe ouvrière à occuper un tel poste.

C’est un peu l’ascension, la chute puis le retour triomphal d’un dirigeant hors norme. D’abord syndicaliste, Lula a compris les limites de l’action revendicative et décide de fonder une organisation politique, le Parti des travailleurs (PT). Mais le plus intéressant dans ce documentaire montré en séance spéciale est sans doute le rappel du mécanisme mis en place pour tenter d’écarter les progressistes du pouvoir avec l’épisode Bolsonaro et l’intrusion de ce qu’on appelle le lawfare, l’instrumentalisation politique de la justice.

Le juge Sergio Moro, qui se vantait d’avoir mis Lula en prison (et qui est devenu ministre de la Justice de Bolsonaro) apparaît ainsi pour ce qu’il est : un vulgaire pion ambitieux dans une stratégie politique dangereuse. À bientôt 80 ans, c’est un Lula apaisé, aux yeux brillants et espiègles, qui proclame devant la caméra de Sone et Wilson, comme il le faisait devant des foules ouvrières cinquante ans auparavant : « Nous devons continuer à nous battre. »

Lula, d’Oliver Stone et Rob Wilson, États-Unis/Brésil, 1 h 30

19:46 Publié dans Actualités, Cinéma, Histoire, Médias | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lula, olivier stone |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

12/05/2024

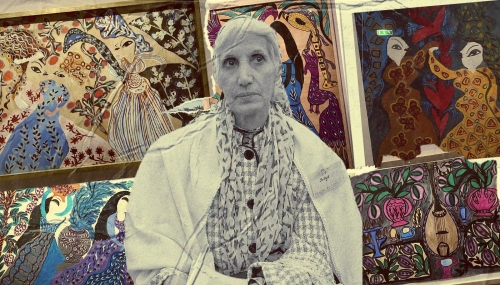

Algérie, le fabuleux destin de Baya

Elle a connu Camus à l’âge de 15 ans, sympathisé avec Picasso à 16 ans, et ses toiles sont connues dans le monde entier. Le destin de Baya, icône de la peinture algérienne, reste méconnu chez ses compatriotes.

Baya. Pour ses compatriotes, c’est une icône. Ses œuvres illustrent des timbres, ses toiles et ses sculptures font l’objet de grandes expositions dans les musées et les galeries du monde entier, mais peu de gens connaissent le destin de cette artiste qui a accédé à la notoriété en 1947 alors qu’elle n’avait pas encore 16 ans.

C’est pourquoi, l’écrivaine, historienne, et professeur de langue françaises à l’Université de Yale, l’Américaine Alice Kaplan a voulu combler ce vide en lui consacrant un livre, Baya ou le grand vernissage (Éd. Le bruit du monde). Spécialiste d’Albert Camus (En quête de l’Étranger, Éd. Gallimard), Kaplan a travaillé sur les archives de Baya déposées à Aix-en Provence. Elle a interrogé des spécialistes et est partie sur les traces de l’artiste en Algérie pour interroger acteurs et témoins, dont des membres de sa famille.

Née Fatma en décembre 1931, Baya grandit aves ses parents et son frère Ali dans le douar Sidi M’hamed, à la périphérie du bourg nommé « Le retour des chasseurs », aujourd’hui Bab-Ezzouar, dans la banlieue est d’Alger. Elle a 6 ans quand son père Mohamed ben Haddad meurt dans un accident. Sa mère, Bahia Adli, se remarie et part avec ses deux enfants et son nouvel époux s’installer à Dellys, à une centaine de kilomètres d’Alger. Nouvelle vie miséreuse et d’autant plus instable que Baya doit vivre avec un beau-père violent et de nombreux demi-frères et demi-sœurs. Deux ans après son remariage, sa mère meurt en couches. Baya la veille à son chevet tandis qu’elle agonise dans d’atroces souffrances. Elle a à peine 9 ans. Elle est recueillie par sa grand-mère, qui l’arrache à cette existence de misère pour une autre non moins indigente à Sidi M’hamed. Toute la famille vit dans une seule pièce, au sol en terre battue. De cette vie, Baya dira plus tard : « Le froid, la faim, les poux, le froid, la faim, les poux… »

Née Fatma en décembre 1931, Baya grandit aves ses parents et son frère Ali dans le douar Sidi M’hamed, à la périphérie du bourg nommé « Le retour des chasseurs », aujourd’hui Bab-Ezzouar, dans la banlieue est d’Alger. Elle a 6 ans quand son père Mohamed ben Haddad meurt dans un accident. Sa mère, Bahia Adli, se remarie et part avec ses deux enfants et son nouvel époux s’installer à Dellys, à une centaine de kilomètres d’Alger. Nouvelle vie miséreuse et d’autant plus instable que Baya doit vivre avec un beau-père violent et de nombreux demi-frères et demi-sœurs. Deux ans après son remariage, sa mère meurt en couches. Baya la veille à son chevet tandis qu’elle agonise dans d’atroces souffrances. Elle a à peine 9 ans. Elle est recueillie par sa grand-mère, qui l’arrache à cette existence de misère pour une autre non moins indigente à Sidi M’hamed. Toute la famille vit dans une seule pièce, au sol en terre battue. De cette vie, Baya dira plus tard : « Le froid, la faim, les poux, le froid, la faim, les poux… »

À une dizaine de kilomètre de Sidi M’hamed se trouve la coquette ville de Fort-de-l’Eau (aujourd’hui Bordj El Kiffan) avec ses villas, ses plages, son casino, son cinéma, ses restaurants et ses fermes que possèdent les riches colons. Depuis des années, la famille de Baya prête ses mains aux propriétaires terriens pour des salaires de misère. Pas encore pubère, Baya travaille dans la ferme d’Henri Farges, qui a quitté la Métropole dans les années 1920. Chez les Farges, on cultive une gamme de bulbes, des roses, des rhizomes de strelitzia (oiseaux de paradis). Baya travaille dans les champs, fait le ménage à la maison et sert les repas. Sur un cliché qui date du 14 juillet 1943 ou 1944, on voit l’ensemble de la famille Farges posant devant l’objectif du photographe. Dans une robe qui tombe presque en haillons, un foulard noué sur les cheveux, Baya est accroupie à côté de son frère Ali. Est-ce dans cette ferme qu’elle commence peindre en copiant les robes des magazines de mode qui trainent dans la maison ? C’est ce que la légende raconte.

La providence s’invite avec Marguerite Caminat, sœur de la propriétaire de cette ferme horticole, peintre, et épouse d’un artiste anglais, bien introduite dans le milieu de l’intelligentsia française à Alger et à Paris. Marguerite Caminat recueille Baya chez elle, dans un quartier huppé d’Alger. La petite a 11 ans. Elle devient domestique. Marguerite Caminat lui apprend le français, lui donne des pinceaux et du papier pour peindre. Elle lui fournit aussi de l’argile, car Baya montre des aptitudes pour la sculpture. Illettrée, autodidacte, elle a un don. Elle peint des oiseaux, des fleurs, des femmes, des jardins aux couleurs intenses. Ses toiles et ses sculptures s’amoncellent dans l’appartement de la rue d’Isly, dorénavant rue Larbi-Ben-M’Hidi.

La providence s’invite de nouveau en la personne d’Aimé Maeght, célèbre marchand d’art qui accueille les œuvres de Chagall, Miró, Braque, Giacometti, Léger, Calder. De passage à Alger durant l’année 1947, Maeght est interpellé par l’un de ses amis qui tient à lui faire découvrir les œuvres d’une jeune fille. Séduit par les toilettes et les figurines en argile de l’adolescente, il décide de les exposer dans sa galerie parisienne. L’orpheline qui évoquait le froid, la faim et les poux va s’envoler dans la capitale française pour exposer ses œuvres !

Vendredi 21 novembre 1947, jour de vernissage sous le patronage de Kaddour Ben Ghabrit, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Robe blanche, foulard blanc sur les cheveux, frêle, filiforme, timide et intimidée, Baya semble écrasée par le poids de cet événement et ses prestigieux invités. Albert Camus, Henri Matisse, George Braque, Michelle Auriol, l’épouse du président français, sont là pour admirer les 149 aquarelles et 10 figurines de la « petite Kabyle de 14 ans BAYA », telle qu’elle a été présentée dans le carton officiel d’invitation. Moment de gloire. Moment presque irréel pour celle, qui, quatre ans plus tôt, travaillait comme bonne dans la ferme des Farges.

À la fin de l’exposition, Albert Camus, tout en admiration prend sa plume pour écrire à son ami le cadi Mohamed Benhoura, personnalité imminente d’Alger, tuteur légal de Baya, qui épousera plus tard Marguerite Caminat. « Baya est en de très bonnes mains, écrit Camus. Son exposition est un succès et un succès mérité. J’ai beaucoup admiré l’espèce de miracle dont témoigne chacune de ses œuvres. Dans ce Paris noir et apeuré, c’est une joie des yeux et du cœur. J’ai admiré aussi la dignité de son maintien au milieu de la foule des vernissages : c’était la princesse au milieu des barbares. »

Moins d’un an après cette première exposition, à l’été 1948, Baya est invitée dans les ateliers Madour, à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes, pour y travailler à des sculptures en terre cuite. Sur place, elle croise Picasso. Il passe dans son atelier et elle va le voir sculpter dans le sien. « Ils partagent un couscous », raconte Alice Kaplan. Baya a-t-elle plus tard influencé Picasso ou est-ce ce dernier qui l’a influencée ? Ni l’un ni l’autres tranchent les spécialistes. Mais ces rencontres et ces échanges à Vallauris seront déterminants pour la notoriété de la jeune artiste.

Arrive l’âge adulte et une nouvelle transhumance. La garde de la jeune artiste étant retirée à Benhoura, elle est livrée à Boualem Ould Ruis, professeur d’arabe au lycée français de Blida, issu d’une grande famille de la région. L’homme décide alors de donner Baya en mariage à Mahfoud Mahieddine, musicien de tradition arabo-andalouse, dont la notoriété dépasse les confins de la ville des roses. Pourtant Mahfoud est déjà marié à une première femme qui lui a donné huit enfants. La religion l’autorisant à prendre quatre épouses, il épouse Baya en 1953. Il a 52 ans. Elle en a 20. Elle lui donnera six enfants. « Sa vie conjugale consiste à s’occuper des deux familles, jusqu’à ce que Mahfoud divorce de sa première épouse en 1958 », raconte Alice Kaplan. On ne sait si c’est à cause des tâches ménagères et des obligations familiales, alors que la guerre qui fait rage en Algérie, toujours est-il que Baya cesse alors de peindre et de sculpter.

La providence lui sourira néanmoins de nouveau. Cette fois-ci en la personne de Jean de Maisonseul. Peintre, ami de Picasso et du poète Jean Sénac, qui avait déjà organisé des expositions de Baya avant qu’elle ne se mette en retrait. Il est conservateur au Musée national des beaux-arts d’Alger lorsqu’il rend visite à Baya chez elle à Blida, en 1961. Il l’encourage alors à reprendre les pinceaux et la glaise. À l’indépendance de 1962, Maisonseul devient directeur du Musée national des beaux-arts d’Alger. Tandis qu’il négocie avec André Malraux le retour à Alger de toiles de Picasso, Delacroix, Degas, Renoir, Gauguin, pillées pendant la colonisation, il organise en 1963 une première exposition des œuvres de Baya. Une seconde interviendra un an plus tard. Baya continuera à peindre et à sculpter jusqu’à sa disparition, en 1998.

19:54 Publié dans Arts, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baya, algérie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

10/05/2024

Alpes. Des assises de la montagne face au réchauffement climatique

Le PCF organisait le 4 mai dernier des assises de la montagne avec le concours de chercheurs scientifiques, de syndicalistes, d’élus et de militants des différents massifs dauphinois et savoyards. Avec une conclusion : face aux évolutions climatiques, des adaptations sont nécessaires et une montagne vivante ne se construira pas sans ses habitants.

« Le panier de dépenses d’un skieur est quatre fois supérieur à celui d’un touriste hors ski. » Le constat émane de Emmanuel Briant, ancien directeur de la station de Villard-de-Lans. Certes, à l’échelle de tous les massifs de l’hexagone, le chiffre d’affaires touristique estival approche celui de l’hiver. Mais pas dans les vallées alpines où le ski est une industrie. « L’Oisans compte dix mille habitants et 100 000 lits en stations », témoigne Michelle Pelletier, du Secours populaire de Bourg-d’Oisans. Des lits occupés l’hiver par des touristes « rentables », des lits beaucoup moins occupés le reste du temps et par des touristes qui dépensent quatre fois moins.

Michelle Pelletier, Bourg d’Oisans.

Penser l’après ski, mais aussi gérer les conflits d’usage générés par le réchauffement climatique. « L’été dernier, les agents d’EDF qui gèrent le barrage de Serre-Ponçon ont dû faire face le même jour à deux rassemblements de mécontents : les agriculteurs qui travaillent dans la vallée de la Durance en aval du lac réclamaient l’ouverture des vannes tandis que les professionnels du tourisme sur le lac exigeait le maintien de l’étiage à un niveau compatible avec leurs gagne-pain », indique François Simon, cheville ouvrière de l’organisation de ces assises de la montagne. Deux exemples, parmi de nombreux autres des questions débattues le 4 mai à la maison du tourisme de Grenoble.

Avec une question transversale, celle de l’avenir d’une montagne qui chauffe et qui chauffe plus vite que le reste du territoire national.

Préserver la montagne pour ceux qui y résident… et tous les autres

Gilles Rotillon, professeur à l’université Paris Ouest Nanterre et conseiller scientifique du service d’observation et de statistiques du ministère de l’Environnement, décrivait le processus. « Pour rester sous deux degrés de réchauffement planétaire, il ne faut pas émettre plus de 900 milliards de tonnes de C02 supplémentaires ; nous en rejetons aujourd’hui près de 60 milliards par an et, en 2022, nos émissions étaient supérieures de 2,9 % à celles de 2019. Faites le calcul, nous aurons atteint notre quota pour une planète vivable dans une quinzaine d’années, si rien ne se passe d’ici là. »

Gilles Rotillon, université de Paris Ouest Nanterre, et Laurent Jadeau, co-organisateur des assises.

Un réchauffement dont les conséquences sont multiples. Au delà du phénomène maintenant bien connu de la disparition en cours des glaciers alpins, sont concernées les forêt, l’agriculture, la viabilité des routes en montagne (la route de Briançon est en travaux après le Bourg-d’Oisans du 13 mai au 5 juillet), le ski, mais aussi l’alpinisme. « Nombre des courses que j’ai faites sont aujourd’hui impraticables, témoigne Gilles Rotillon, alpiniste chevronné, et le téléphérique de l’aiguille du Midi, à Chamonix, vit ses dernières années avant la ruine complète de l’aiguille. »

Autant dire que nous sommes devant un choix vital. François Simon cite le glaciologue Bernard Francou et la climatologue Marie Antoinette Mélières. Dans le livre dont ils sont co-auteurs, Coup de chaud sur les montagnes, ces derniers écrivent : « On a le choix entre développer sans discernement un territoire sous prétexte qu’il va être malmené par le changement climatique – c’est par exemple la fuite en avant des stations de ski qui veulent s’étendre vers le haut au détriment des espaces protégés – ou cultiver un patrimoine dont les futures générations, résidant en montagne ou pas, auront le plus grand besoin dans un monde devenu globalement hostile ». Ce que François Simon reprend en ces termes : « soit on choisit de perpétuer la présence des hommes sur la totalité du territoire, ce qui signifie, en zone de montagne, maintenir et developper un tissu vivant et productif, soit on opte pour un réseau de grands métropoles qui concentrerait l’essentiel de l’activité humaine, en laissant à l’abandon plus de la moitié du pays : le sort réservé aux services publics de proximité constitue un baromètre édifiant des choix politiques opérés ».

Marc-Jérôme Hassid, du Collectif de l’étoile ferroviaire de Veynes.

Pour les JO, le train de Genève à Nice ?

De fait, la tendance actuelle est plutôt à la concentration/désertification. Les difficultés de la ligne SNCF Grenoble Gap en attestent. « La première annonce de fermeture remonte à 1976, rappelle Marc-Jérôme Hassid, du Collectif de l’étoile ferroviaire de Veynes, ce n’est que grâce à la mobilisation des cheminots, des habitants et des élus que cette ligne a pu être maintenue en activité et que des travaux ont pu être récemment obtenus. » Une ligne qui pourrait être l’épine dorsale des jeux olympiques de 2030, avec des trains Genève Nice qui ont circulé jusqu’à la fin des années 80 avant la fermeture à la circulation d’une vingtaine de kilomètres avant Digne. JO écolos ? Chiche !

Services publics en déshérence avec les fermetures de bureaux de poste, la dévitalisation des hôpitaux, celui de la Mure par exemple, les fermetures de classes et d’écoles mais aussi plus largement des difficultés du quotidien comme la possibilité de se loger ou l’accès aux soins. « Nous n’avons plus de dentiste au Bourg-d’Oisans », relève Michelle Pelletier. « Nous avons du mal à recruter à la mairie ; les agents ne peuvent se loger et les transports vers l’agglomération sont insuffisants », constate Stéphane Falco, maire d’Engins. La contradiction est frontale : « Pour maintenir la population, il faut qu’elle puisse avoir accès à un minimum de services et c’est la possibilité de vivre en montagne qui assurera l’avenir de ces territoires et la possibilité qu’ils demeurent un atout pour la population de tout le pays », note François Simon.

La fuite en avant sous la pression du profit

Dès lors, comment faire ? Des débats ressortait une double exigence : construire avec les habitants et ne pas céder à la pression du court terme. Ce que Gilles Rotillon rapproche plus globalement de la crise du capitalisme : « Pour faire face à la baisse des gains de productivité, la stratégie est de mettre en exploitation de nouveaux gisements, là où il reste des activités que l’on pourra vendre – la privatisation de l’enseignement, par exemple – et dont les activités de loisirs font partie : « venez voir la Mer de glace tant qu’elle existe », c’est l’un des derniers slogans publicitaires pour vendre plus cher ».

Marie-Noëlle Battistel, députée socialiste de l’Isère.

Le court terme, c’est la fuite en avant des grands groupes qui gèrent le ski. A force de campagne de communication et de soutiens financiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ils martèlent une idée : le ski a de longues et belles années à vivre. En mettant en avant des résultats : la Compagnie des Alpes et la Sata (l’Alpe-d’Huez et les 2 Alpes), les deux groupes qui gèrent l’essentiel des grandes stations alpines, sortent d’une belle saison : plus 15 % de chiffre d’affaires pour la Sata. En oubliant de dire que ces chiffres résultent de l’absence de neige à plus basse altitude et d’un apport massif d’une clientèle fortunée recrutée à l’étranger – 50 % des skieurs en janvier en Oisans. Ce qui fonctionnera encore quelques années – le temps que la limite pluie neige remonte à 3000 mètres en janvier – avec comme corollaire une spéculation immobilière qui rend le logement inaccessible aux habitants à l’année.

Un fonds pour la remise en état des sites

D’où l’idée énoncée lors des débats préparatoires à la tenue de ces assises, celle de la création d’un fonds alimentés par les bénéficies des industriels du ski pour financer la déconstruction à venir des remontées mécaniques devenues inutiles et la remise en état des sites. Idée qui a récemment été reprise par la Cour des comptes et dont Marie-Noëlle Battistel, députée socialiste de l’Isère, se proposait au cours de débat de se faire la porte-parole à l’Assemblée nationale.

Remettre en cause la pression du profit à court terme, c’est également une question majeure dans la gestion de la forêt. Ce dont témoignait abondement Erik Salvatori, technicien du triage Oisans Matheysine et syndicaliste CGT à l’Office national des forêts, en soulignant que les essais en cours pour adapter la forêt à la montée des températures et aux sécheresses ne pouvaient s’envisager que sur plusieurs décennies. « Le morcellement de la forêt privée est un obstacle à ce niveau et cela demande une évolution législative », indiquait-il. Tout comme la dévitalisation de l’Office national des forêts qui perd des agents chaque année au profit de sociétés forestières privées dont les exigences de rentabilité ne se conçoivent pas sur le temps long – sans oublier les conditions de travail de leurs salariés.

Les droits des salariés

Damien Ferrier, secrétaire de l’union régionale CGT de agroalimentaire et de la forêt, évoquait d’ailleurs les conditions de vie et de travail de l’ensemble des salariés de l’agriculture et de la forêt. « La durée légale maximale du travail est de 48 heures hebdomadaire, avec des dérogations, notamment pour les saisonniers agricoles, les patrons que représente la FNSEA peuvent obtenir 66 heures, et jusqu’à 72 heures hebdomadaires ; ils vont jusqu’à organiser, avec le concours de l’État, des recrutements au Maroc et en Tunisie notamment, pour pouvoir imposer ces horaires et les conditions de travail qui vont avec. » Une situation qui concerne moins la montagne, encore que, mais que l’on retrouve dans certains alpages. Horaires non pris en compte dans les rémunérations, logement parfois indigne, équipements professionnels à la charge des bergers… Le pastoralisme est pourtant une activité essentielle à l’entretien de la montagne qui demande aujourd’hui un savoir faire pointu, dans le contexte de la raréfaction de l’eau et de la présence du loup, entre autres.

D’où la question plus générale de la participation des habitants aux décisions qui les concernent. « La mutation de la montagne ne se réalisera pas sans services public de proximité et sans que les habitants soient parties prenantes d’un projet pour l’avenir », insiste François Simon. Ces assises de la montagne ont mis au jour une proposition, celle de la création de conseils de massifs, associant élus locaux, acteurs socio-professionnels et représentants de la population. Des conseils qui pourraient examiner les projets de développement et prévenir les conflits d’usage : un lieu de débat permanent qui permettrait tout à la fois de donner un cadre à l’expression des habitants et de vitaliser ainsi la démocratie locale aux côtés des assemblées communales et intercommunales ; de quoi guider la nécessaire intervention de la puissance publique.

Au final, une très riche journée de réflexion qui sonnait comme un point de départ bien plus qu’un aboutissement.

Une proposition de loi

Ces assises de la montagne ont été organisées par un groupe de travail associant des militants et des élus communistes des massifs dauphinois de l’Isère et des Hautes-Alpes ainsi que de Savoie. Il se réunit depuis septembre 2022, associe à ses réflexions des acteurs du mouvement syndical et associatif, et croise ses analyses avec les expertises scientifiques et les propositions d’élus politiques de toutes sensibilités ayant travaillé sur ces dossiers.

L’objectif de ces travaux est de formuler des propositions d’action immédiates et à long terme débouchant sur une proposition de loi contenant des mesures concrètes, applicables dès maintenant, susceptible d’être soumise au vote du Parlement.

Huit grands ensemble de propositions sont d’ores et déjà définis. Elles portent sur la création d’un fonds pour la reconversion du ski, la reconduction des contrats de saisonniers du tourisme, l’amélioration de leur protection sociale, le logement, le transport en montagne, les droits des salariés, l’accès à la montagne pour les écoliers du pays et l’organisation de séjours en montagne à l’attention de personnes dont l’état de santé le nécessiterait.

par , le Travailleur Alpin

19:50 Publié dans Actualités, Economie, Planète | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : montagne, pcf, assises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |