Les principes fondateurs

Le message est clair, les États-Unis considèrent les Amériques (Nord et Sud) comme une sphère d’influence exclusive, fermée à toute nouvelle colonisation européenne. Ce principe, connu comme celui de la non-colonisation, est complété par une règle de non-ingérence mutuelle : en échange de cette reconnaissance, les États-Unis s’engagent à ne pas intervenir dans les affaires des puissances européennes.

Cette position repose sur un double fondement : d’une part, le souci de protéger les nouvelles républiques d’Amérique latine contre une recolonisation européenne ; d’autre part, l’idéal isolationniste exprimé par George Washington, qui appelait à éviter les « enchevêtrements étrangers ».

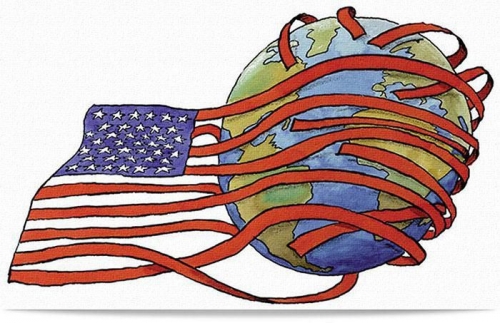

Ce principe vise ainsi à garantir la paix et la sécurité des États-Unis tout en affirmant la volonté de rester à l’écart des conflits européens. Mais cette doctrine s’est rapidement transformée en un instrument d’hégémonie américaine.

Un outil d’expansion et d’intervention

Au XIXe siècle, la doctrine Monroe a été mobilisée pour justifier l’expansion territoriale des États-Unis. Sous l’influence de la notion de « destinée manifeste », les Américains considéraient qu’ils avaient une mission civilisatrice et le devoir d’étendre leur modèle politique et économique. Cette vision a conduit à l’annexion de territoires comme la Floride, le Texas, la Californie et d’autres régions issues de la guerre contre le Mexique.

Avec le corollaire Roosevelt, introduit par le président Theodore Roosevelt au début du XXe siècle, la doctrine Monroe a servi à justifier les interventions américaines en Amérique latine. Roosevelt ajoutait que les États-Unis avaient le droit d’intervenir pour prévenir toute instabilité susceptible de menacer leurs intérêts. Cette posture a entraîné de nombreuses interventions militaires et politiques dans des pays comme Cuba, le Nicaragua ou la République dominicaine.

Pendant la guerre froide, la doctrine Monroe a été utilisée pour justifier la lutte contre les communistes en Amérique latine. Les États-Unis ont soutenu des régimes sanglants pour contrer l’influence soviétique, comme au Chili ou au Nicaragua.

Une doctrine toujours d’actualité ?

Au XXIe siècle, la doctrine Monroe continue d’influencer la politique étrangère des États-Unis, mais son interprétation varie selon les administrations. En 2013, sous la présidence d’Obama, le secrétaire d’État John Kerry a déclaré que « l’ère de la doctrine Monroe est révolue », ce qui était un changement de ton vers un partenariat égalitaire avec l’Amérique latine. Peu de répercussions concrètes ont suivi cette annonce. Quelques années plus tard, la doctrine servait à D. Trump pour justifier des sanctions et des menaces d’intervention militaire, notamment contre le Venezuela.

En dépit des évolutions, la doctrine Monroe reste un symbole de la politique étrangère américaine, entre isolationnisme, expansionnisme et interventionnisme.

Ajouté en 1904, le corollaire Roosevelt affirme que les États-Unis ont le devoir d’intervenir en Amérique latine pour maintenir l’ordre et protéger leurs intérêts. Cette réinterprétation de la doctrine Monroe a justifié des dizaines d’interventions armées.

Beaucoup d’États d’Amérique latine considèrent la doctrine Monroe comme une justification d’un « impérialisme américain ». Cette critique est alimentée par les nombreuses interventions armées et le soutien à des dictatures dans la région, au nom de la sécurité nationale américaine. Sous l’administration Trump, cette posture interventionniste a parfois été étendue à des thèmes connexes, comme les tensions avec le Canada ou l’intérêt renouvelé pour des infrastructures stratégiques telles que le canal de Panama, perçues comme essentielles à la sécurité nationale et à l’influence économique des États-Unis.

del.icio.us

del.icio.us Imprimer

Imprimer

Digg

Digg