12/03/2013

Mélissa Laveaux : "Cet album est sur la survie, les ruptures, le renouveau..."

Il y a dans le sens du groove et dans l’énergie déployée par Melissa Laveaux dans son deuxième album « Dying is a wild night » quelque chose du jeune Keziah Jones. Pourtant la jeune chanteuse de 28 ans se destinait plutôt à la bioéthique. Mais l’étudiante, très investie dans des associations de défense de droit des femmes ou de formations des médecins aux rapports avec leurs patients, s’est fait repérer via MySpace par un label français.

Il y a dans le sens du groove et dans l’énergie déployée par Melissa Laveaux dans son deuxième album « Dying is a wild night » quelque chose du jeune Keziah Jones. Pourtant la jeune chanteuse de 28 ans se destinait plutôt à la bioéthique. Mais l’étudiante, très investie dans des associations de défense de droit des femmes ou de formations des médecins aux rapports avec leurs patients, s’est fait repérer via MySpace par un label français.

Oublié le master et Ottawa, la Canadienne s’installe à Paris. Le premier album rencontre un succès d’estime. En revanche, sa reprise très réussie de « Crazy In Love » un tube de Beyoncé, repris dans la compilation Paris Dernière, lui a permis d’élargir son public, y compris aux Etats-Unis. Spontanée, disponible et visiblement très heureuse de vivre son rêve, Melissa Laveaux évoque pour nous son parcours.

Quel est votre parcours de musicienne ?

Melissa Laveaux. J’ai commencé à jouer de la guitare à 13 ans. Mon père m’en a offert une. Je viens d’une famille antillaise où les enfants doivent jouer ou réciter un poème pendant les fêtes. Dans l’une d’elles, un très grand pianiste m’a vu jouer. Il m’a dit : « arrête, il faudrait que tu prennes des cours ». Je me suis arrêtée pendant plusieurs années. J’ai repris en terminale, en voulant composer une chanson pour ma classe. C’était mon second départ pour la musique. Je n’ai plus jamais lâché. A la fac, je faisais pas mal de bénévolat. J’ai fait beaucoup de concerts pour les associations dans lesquelles je m’impliquais. J’ai participé à des scènes ouvertes où j’ai rencontré beaucoup de gens. Je me suis très bien entendue avec un percussionniste. On a enregistré un titre. On l’a mis sur myspace. Je pensais arrêter et passer mon master de bioéthique. Un label français m’a vu sur myspace. Ils sont venus au Canada. Ils m’ont vu jouer. Le concert était pourri. Mais ils m’ont quand même signée parce qu’ils croyaient en moi. Un mois plus tard, j’étais à Paris.

Vous parlez un français parfait. Pourquoi chantez-vous exclusivement en anglais sur cet album ?

J’apprécie la musique française mais je n’ai pas vraiment grandi avec. Du coup, je n’ai pas de marqueur ou de référence. Pour cet album, on a travaillé sur 30 chansons. Certaines étaient en français, une en créole. Mais on a pris les meilleurs et elles n’ont pas été retenues.

Quels sont les artistes référents pour vous ?

J’ai grandi en étant baigné dans la musique antillaise : Tabou Combo, l’orchestre septentrionale haïtien, Martha Jean-Claude. Martha Jean-Claude est la première voix que j’ai entendue. Je l’ai appréciée toute ma vie parce qu’elle était vachement engagée. Elle a été emprisonnée enceinte pendant la dictature haïtienne. Elle s’est exilée à Cuba. Elle parlait plusieurs langues. C’est une femme du monde qui a beaucoup écrit, critiqué les régimes Duvallier tout en restant très coquine et délicate. Après ça, à l’adolescence, j’ai écouté pas mal de musique brésilienne Tropicalia : Os mutantes, Caetano Veloso. J’écoutais aussi du trip Hop, Joni Mitchell et plein d’artistes canadiens qui font de la folk. Voila mes grandes influences.

Beaucoup de français ne comprennent pas l’anglais. Quelles sont les thématiques de vos chansons ?

Je comprends l’espagnol mais quand j’écoute des chansons dans cette langue, je n’écoute pas les paroles en premier. C’est un risque de faire un album en anglais dans un pays où les gens ne vont pas comprendre. Surtout dans un pays où la chanson et les paroles sont super importantes. On a voulu prendre ce risque. Les chansons sont sur mes expériences par rapport à mon départ. J’ai eu une énorme rupture avec ma famille. Etre au bureau de l’OFII (office français de l’immigration et de l’intégration) pour obtenir des papiers a nourri mon expérience. Je n’étais pas déprimée mais j’étais « down » (en bas NDLR). Je me retrouvais seule à devoir m’adapter à mon environnement. Je n’avais pas trop d’amis, pas trop d’argent, je n’étais pas en règle. Je n’avais même pas de numéro de sécu. D’ailleurs, j’ai souffert d’une bronchite pendant cinq semaines. Quand je me suis enfin décidé à aller voir le médecin, elle m’a dit : « Si vous étiez venue une semaine plus tard, vous auriez eu une pneumonie et votre carrière aurait été ruinée ». Cet album est sur la survie, les ruptures, le renouveau, la mort et la renaissance.

Je comprends l’espagnol mais quand j’écoute des chansons dans cette langue, je n’écoute pas les paroles en premier. C’est un risque de faire un album en anglais dans un pays où les gens ne vont pas comprendre. Surtout dans un pays où la chanson et les paroles sont super importantes. On a voulu prendre ce risque. Les chansons sont sur mes expériences par rapport à mon départ. J’ai eu une énorme rupture avec ma famille. Etre au bureau de l’OFII (office français de l’immigration et de l’intégration) pour obtenir des papiers a nourri mon expérience. Je n’étais pas déprimée mais j’étais « down » (en bas NDLR). Je me retrouvais seule à devoir m’adapter à mon environnement. Je n’avais pas trop d’amis, pas trop d’argent, je n’étais pas en règle. Je n’avais même pas de numéro de sécu. D’ailleurs, j’ai souffert d’une bronchite pendant cinq semaines. Quand je me suis enfin décidé à aller voir le médecin, elle m’a dit : « Si vous étiez venue une semaine plus tard, vous auriez eu une pneumonie et votre carrière aurait été ruinée ». Cet album est sur la survie, les ruptures, le renouveau, la mort et la renaissance.

Quels sont vos rapports avec la culture haïtienne ?

Mon identité haïtienne fait partie de moi. Haïti fait partie de moi. Moins que ceux qui y ont grandi. Ce pays m’a forcément touchée. A l’extérieur, j’étais canadienne. A l’intérieur, j’étais Haïtienne. On parlait le créole à la maison. J’ai grandi et j’ai été bercé dans cela. En même temps, je ne me considère pas du tout haïtienne. Par contre, je suis créole c’est-à-dire que je suis un mélange de culture haïtienne et canadienne. Je suis très canadienne mais historiquement, dans mes choix, dans la manière dont j’ai été élevée, il reste beaucoup de mes racines haïtiennes malgré moi.

- Concerts :

Le 15 mars à Loiron (53)

Le 18 mars à Paris (Point ephémère)

Le 29 mars à Chelles (77)

Le 30 mars à Sannois (95)

Le 9 avril à Roubaix (59)

Le 19 avril à Feysin (69)

Le 20 avril à Arles (13

Le 25 avril au printemps de Bourges (18)

19:02 Publié dans Actualités, Musique, Planète | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : : haïti, musique, concert, entretien, mélissa laveaux, ottawa |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

03/03/2013

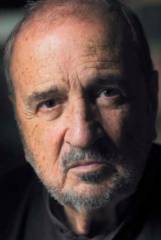

Jean-Claude Carrière : "On n’a jamais autant lu, contrairement à l’idée reçue... "

"Dans tous les livres saints, il y a les mêmes thèmes de la paix… Et de l’épée. Le feu sur la terre. Les deux contraires existent dans toutes les religions : blanc et noir. Tout le monde sait qu’il n’y a rien, ni Dieu ni vie éternelle, mais personne ne veut l’admettre."

"Dans tous les livres saints, il y a les mêmes thèmes de la paix… Et de l’épée. Le feu sur la terre. Les deux contraires existent dans toutes les religions : blanc et noir. Tout le monde sait qu’il n’y a rien, ni Dieu ni vie éternelle, mais personne ne veut l’admettre."

É crivain, scénariste, dramaturge, Jean-Claude Carrière (quatre-vingt-un ans) est toujours entre deux films, deux pièces ou deux livres. Mais c’est avant tout un conteur, toujours une anecdote ou une citation à la bouche. Ses livres les plus récents sont Mémoire espagnole (Plon) et Désordre (André Versailles). En juin, il publie un entretien avec Jean-Jacques Rousseau (Plon).

crivain, scénariste, dramaturge, Jean-Claude Carrière (quatre-vingt-un ans) est toujours entre deux films, deux pièces ou deux livres. Mais c’est avant tout un conteur, toujours une anecdote ou une citation à la bouche. Ses livres les plus récents sont Mémoire espagnole (Plon) et Désordre (André Versailles). En juin, il publie un entretien avec Jean-Jacques Rousseau (Plon).

Pourquoi avoir écrit ce dialogue avec Jean-Jacques Rousseau ?

Jean-Claude Carrière. Parce qu’on me l’a proposé… C’est le nom de la collection : « Entretiens avec… ». Et parce que nous ne sommes d’accord sur rien. Ça m’a intéressé. Il y a eu un Marx, entre autres, si ça vous intéresse…

Aujourd’hui, l’édition classique (papier) semble très inquiète par l’avènement du numérique. En septembre, l’Appel des 451 (auteurs) s’opposait à Amazon, et Google est dans la ligne de mire. La question semble plutôt concerner les droits d’auteur (comme pour la musique) – l’argent, quoi – que l’avenir de la création littéraire. Vous avez écrit un livre, avec Umberto Eco, intitulé N’espérez pas vous débarrasser des livres, en 2009 (Grasset). Votre opinion sur le sujet a-t-elle évolué ?

Jean-Claude Carrière. Je n’ai pas signé l’Appel des 451. Pour la simple et bonne raison que Umberto et moi ne sommes pas des adversaires des nouvelles technologies numériques. Nous avons des ordinateurs depuis vingt-cinq ans, alors que nous sommes des octogénaires tous les deux. Apprendre à se servir des nouvelles technologies est très simple. On oublie de dire que pour notre génération, c’est une sorte de miracle. J’ai connu les gommes, les effaceurs blancs qui débordaient et les machines à écrire avec carbone salissant… Et en même temps nous adorons l’objet livre qui, en soi, est un objet parfait. Nous avons des tablettes e-book, mais on s’en sert peu. Vous remarquerez qu’elles ont le format de livres. Pour l’instant, la lecture électronique n’a pas eu le succès escompté.

Lorsqu’une prétendue visionnaire, au sommet de Davos, prévoit la fin du livre, et de la presse écrite au passage, elle ne fait que pronostiquer un échec commercial, industriel…

Jean-Claude Carrière. Oui, elle oublie que l’e-book… est un book ! C’est absurde. Il est difficile, voire impossible de prévoir l’avenir. Par contre, en cas de panne d’électricité, ou de piles… Prévoir un plan B. (Rires.) Vous imaginez bien que le texte du Mahabharata (un des plus longs poèmes du monde – NDLR), je le transporterais aujourd’hui sur tablette…

La révolution numérique est même salutaire, expliquez-vous, avec Umberto Eco...

Jean-Claude Carrière. Sans elle, des documents précieux seraient détruits, comme pour les films cinématographiques. Lorsque je dirigeais la Femis, j’expliquais aux étudiants que certains de mes propres films, des années quatre-vingt, sont détruits à jamais. Heureusement qu’il y a l’INA (Institut national de l’audiovisuel – NDLR). Le papier, comme la pellicule, est périssable. Même l’Encyclopedia Britannica est passé au numérique ! Plus la peine de s’encombrer avec des tonnes de livres pour étudier ou travailler… Pour la documentation, les archives, la révolution numérique est une bénédiction. En plus, on n’a jamais autant lu, contrairement à l’idée reçue… Partout, tout le temps. Dans la rue, dans les trains, le métro, l’avion, avec les fameuses tablettes. Non seulement, on lit davantage mais avec un alphabet plus compliqué qu’avant… Des signes nouveaux sont arrivés, comme l’arobase, etc. Notre répertoire ne s’est pas amenuisé. Quand je vois la rapidité de ma fille de dix ans, je suis fasciné. Ce n’est pas un frein pour l’activité cérébrale, au contraire. La véritable question n’est pas là.

Alors quelle est-elle ?

Jean-Claude Carrière. Ce n’est pas : est-ce que l’ordinateur va remplacer le livre papier ?, mais est-ce qu’un livre va remplacer un autre livre, finalement ? Car l’e-book reste un livre, je le répète… Ils vont même jusqu’à reproduire le son de la page qu’on tourne ! Les livres actuels ne vont pas tenir trente ans ! Parce que ce n’est plus du bon papier ni de la véritable encre… Nous allons créer d’autres matières pour les pages, tout simplement.

On s’inquiète surtout de savoir si les enfants vont cesser de lire ?

Jean-Claude Carrière. La réponse est non. Ils lisent toujours… Des livres de vampires, peut-être, mais ils lisent. Sur i-Pad ou autre chose… L’autre problème, c’est : est-ce que l’activité de l’esprit que nous mettons à lire un livre développe l’activité neuronale ou pas ? Moi, par exemple, j’ai fait du latin. A priori, ça ne me sert à rien. Or ça fait fonctionner certaines capacités de mon cerveau qui sans cela ne fonctionneraient pas.

Vous n’êtes donc pas du tout inquiet ?

Jean-Claude Carrière. Aucunement. Je me souviens que lorsque les premiers ordinateurs ont été commercialisés, une association d’écrivains américains soulevait le fait que le texte étant tout de suite quasiment imprimé, cela empêchait de bien travailler, de ne plus corriger. En écrivant sur le clavier, je pense au contraire que je corrige mieux et que je peux toujours améliorer mes textes.

Il y a tout de même ce producteur américain, chez qui vous trouvez une mini-bibliothèque contenant les « chefs-d’œuvre de la littérature mondiale in digest form »…

Jean-Claude Carrière. Je n’en revenais pas ! Guerre et Paix en cinquante pages, tout Balzac en un volume… Il existe aussi de fausses bibliothèques, avec des dos de livres, pour décorer… Je travaillais avec Milos Forman, à l’époque, à New York, et nous nous amusions à imaginer des digest forms de Fritz Lang. Metropolis est le premier film que j’ai vu, enfant… J’étais à la fois fasciné et effrayé en même temps. Lang raconte que lorsque Goebbels l’a convoqué, dans son bureau, pour lui proposer de prendre la direction du cinéma allemand, il a tout de suite pris la décision de quitter le pays. Il y avait un beffroi, de l’autre côté de la rue, avec une horloge qui marquait 15 h 40. Il s’est demandé s’il aurait le temps d’aller chercher son argent avant 16 heures… Finalement, il est parti sans argent.

On vous dit prolifique. Écrivez-vous davantage et plus vite avec les ordinateurs ?

Jean-Claude Carrière. Non. Je travaille toujours sur deux ou trois projets par an. Un sur trois se fera, en moyenne. Je ne suis pas un si gros travailleur que ça… Mais, comme disait Brassens, « sans technique, un don n’est rien qu’une sale manie ».

Comment un fils de paysan viticulteur d’un petit village de l’Hérault a-t-il pu travailler avec les plus grands réalisateurs du siècle dernier : Jacques Tati, Pierre Étaix, Luis Buñuel, Jean-Luc Godard, et Peter Brook au théâtre ?

Jean-Claude Carrière. Je suis un pur produit du système éducatif de la IIIe République. Mes deux institutrices ont demandé à ce que j’obtienne une bourse parce que je travaillais bien à l’école. Il n’y avait pas un livre ni une image à la maison… Il y a eu aussi un oncle, par alliance, instituteur, qui m’a guidé dans sa bibliothèque. Il me disait : « Tu peux tout lire, sauf ça, ça et ça »… Évidemment, dès qu’il avait le dos tourné, je lisais les interdits. Et il le savait très bien.

Vous n’écrirez jamais vos mémoires, écrivez-vous dans Désordre. Pourquoi ? Avec tout ce que vous avez vécu ? Tous ces grands artistes avec qui…

Jean-Claude Carrière. (Il nous coupe la parole.) La barbe ! Je préfère vivre qu’écrire ma vie. Écrire son autobiographie, c’est s’accorder beaucoup d’importance ! Je ne suis pas Chateaubriand… J’ai écrit trois livres sur diverses périodes de ma vie. Que j’ai choisies. Un sur l’enfance, le Vin bourru (Plon, 2000), qui raconte Colombières-sur-Orb (Hérault), la Paix des braves (Belfond, 1989), sur ma guerre d’Algérie (le seul film tourné sur place), et le troisième, c’est les Années d’utopie (Plon), sur Mai 68. J’en ferai peut-être un autre…

Votre credo n’est-il pas la curiosité et la liberté, avant tout ? Vous êtes devenu un érudit sans le savoir, comme Monsieur Jourdain avec sa prose… Une bibliothèque vivante.

Jean-Claude Carrière. J’aime la liberté de ne pas savoir ce que je vais faire dans les prochains mois, comme en ce moment. Alexandra Lamy (la femme de Jean Dujardin), que vous venez de voir sortir de chez moi, est une Cévenole. Elle aimerait faire un film sur les camisards… C’est intéressant, mais on verra bien. Comme ça touche au fanatisme religieux, ça m’intéresse.

Vous n’êtes jamais angoissé par l’avenir…

Jean-Claude Carrière. Il ne faut pas dire ça. J’ai eu des périodes très difficiles dans ma vie. J’ai écrit un livre sur le sujet, Mon chèque (Plon, 2010) : les chèques n’arrivent jamais quand on les attend, comme vous le savez. C’est comme ça depuis cinquante ans. J’en attends un au moment où je vous parle… Maintenant, je touche ma retraite, donc ça va, mais comme j’ai pris la décision assez tard de vivre de ma plume, vers trente ans, après de longues études, ce fut très dur. J’ai publié Lézard (épuisé mais lisible sur e-book, sic ! – NDLR), mon premier roman, en 1957, dans l’indifférence quasi générale. Puis, coup de chance, je rencontre Jacques Tati et Étaix… Mon éditeur, Robert Laffont, avait signé un contrat avec Tati pour tirer deux livres des Vacances de Monsieur Hulot… Tati a choisi le mien. Ma rencontre chez lui m’a beaucoup impressionné. Il ne me regardait pas dans les yeux et mettait sa main devant sa bouche pour parler. Il n’avait pas lu mon chapitre… C’est Étaix qui l’avait lu. Ce fut la journée décisive de ma vie. Il m’a demandé ce que je savais du cinéma… Je ne savais rien ! Il a demandé à sa monteuse, Suzanne Baron, de m’emmener voir comment se fabriquait le cinéma. Dans une salle de montage, pas sur un plateau. Aujourd’hui encore, j’adore le montage. Il y a un vrai langage dans le cinéma. C’est une technique compliquée. Je ne cesse de le dire aux étudiants en cinéma. Un seul plan sur un œil (cf. Buñuel) peut dire beaucoup.

C’est votre art préféré ?

Jean-Claude Carrière. Je ne dirais pas ça. C’était un moyen de gagner ma vie, avec ma plume. Le premier film a marché (le Soupirant, avec Étaix). J’ai vécu un an et demi avec ce premier film. Ça m’a encouragé à continuer.

Quel est l’artiste avec qui vous avez préféré travailler ?

Jean-Claude Carrière. Contrairement à ce qu’on croit, ce n’est pas Luis Buñuel. Tout simplement parce que j’ai travaillé trente-quatre ans avec Brook et « seulement » dix-neuf avec Buñuel. Et puis il y a eu Étaix…

N’avez-vous pas la nostalgie de ces personnalités ?

Jean-Claude Carrière. Étaix est toujours là et j’ai un projet avec Brook. Je rencontre de nombreux jeunes gens de talent. Des comédiennes et des musiciens extraordinaires. Vous savez, la mort va nous surprendre un jour, comme disait Montaigne, « au milieu de notre jardin imparfait »… Lors d’un repas, ou en dormant. Vouloir créer une œuvre n’a pas de sens. Mieux vaut essayer de profiter de la vie en profitant de la conjonction entre réel et imaginaire.

Comment vous définiriez-vous ?

Jean-Claude Carrière. Comme un homme de gauche, non encarté, un hédoniste travailleur, un tranquille athée… La grande question de ma vie, c’est pourquoi la croyance est plus forte que la connaissance, chez la plupart des gens ? Ça reste pour moi une énigme…

Parce qu’ils ont peur de la mort ?

Jean-Claude Carrière. Ce n’est pas si simple. Il y a mille raisons. Pourquoi, alors que l’islam a une image de plus en plus violente, il y a de plus en plus de conversions ? Pourquoi la foi, qui les éloigne du savoir et de la sagesse, les envahit ? La croyance a encore une telle importance. La trouille est un des éléments… Dans tous les livres saints, il y a les mêmes thèmes de la paix… Et de l’épée. Le feu sur la terre. Les deux contraires existent dans toutes les religions : blanc et noir. Tout le monde sait qu’il n’y a rien, ni Dieu ni vie éternelle, mais personne ne veut l’admettre. Il n’y a que l’univers. Et il y a sans doute, d’autres univers encore, et d’autres êtres… que nous effraierons, un jour, car c’est nous les extraterrestres.

Le scénariste de Buñuel. Né en 1931 à Colombières-sur-Orb, dans l’Hérault, au sein d’une famille de viticulteurs, Jean-Claude Carrière est un ancien élève du lycée Lakanal et de l’École normale supérieure de Saint-Cloud. Licencié en lettres et diplômé en histoire, il abandonne rapidement sa vocation d’historien pour le dessin et l’écriture. Après la publication de son premier roman, en 1957 (Lézard), il cosigne les courts et longs métrages de Pierre Etaix. Il deviendra par la suite scénariste de Luis Buñuel, mais aussi de Milos Forman, Jean-Paul Rappeneau et Volker Schlöndorff. Il ne se consacre jamais uniquement au cinéma. Parallèlement, il poursuit une carrière de dramaturge et d’adaptateur, en particulier avec Jean-Louis Barrault et Peter Brook. Ex-directeur de la Femis (qui succède à l’Idhec), Jean-Claude Carrière est surtout homme de tous les désirs. Marié à l’écrivaine iranienne, Nahal Tajadod (Elle joue, Albin Michel), il est père de deux filles, une de dix ans, l’autre de cinquante, née d’un premier mariage.

- Publié dans le journal l'Humanité

18:07 Publié dans Connaissances, Entretiens, Livre, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, édition, entretien, jean-luc godard, fritz lang, umberto eco, milos forman, jacques tati, pierre Étaix, luis buñuel, peter brook, jean claude carrière |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

23/08/2012

Alain Keler "Personne n’a jugé utile de s’intéresser aux roms, ils sont devenus des fantômes"

Des pays d’Europe de l’Est dont ils sont originaires aux bidonvilles de France, Alain Keler parcourt le continent pour photographier les Roms, « minorité des minorités ».

Des pays d’Europe de l’Est dont ils sont originaires aux bidonvilles de France, Alain Keler parcourt le continent pour photographier les Roms, « minorité des minorités ».

Depuis des années, le photographe reporter Alain Keler se rend en Europe de l’Est à la rencontre des minorités ethniques et en particulier des Roms. Une partie de ses reportages a été publiée dans la revue XXI sous forme de bande dessinée avec Emmanuel Guibert (le photographe), avant de sortir en livre (1) l’an dernier.

Vous avez réalisé de nombreux reportages auprès des Roms dans les villages d’Europe de l’Est. Pourquoi partent-ils ?

Alain Keler. Pour schématiser, il s’est passé la même chose dans tous les pays de l’Est : pendant le régime communiste, les Roms étaient obligés de travailler. À la chute du bloc de l’Est, des tas d’usines pas rentables ont fermé. Les premiers licenciés ont été les Roms, parce qu’ils n’avaient pas fait d’études et, surtout, parce qu’ils étaient roms... Avec la montée du chômage, ils n’ont jamais pu se faire réembaucher. Ils ont été mis à l’écart d’une société qui devenait de plus en plus compétitive. Sans doute, eux, se sont isolés aussi. Au début des années 1990, on a vu apparaître des pogroms contre des villages roms. Ça a été d’autant plus dur qu’il n’y avait aucune politique gouvernementale pour les aider. Notamment pour la scolarisation. En Slovaquie, les enfants roms sont jugés trop turbulents et mis dans des écoles spéciales pour handicapés mentaux. C’est terrible, on leur supprime dès le plus jeune âge toutes les chancesde s’intégrer dans la société.

En ex-Yougoslavie, la situation était un peu différente, non ?

Alain Keler. Au Kosovo, quand les Serbes ont quitté le pays fin 1999, la première chose qu’ont faite les Albanais a été de brûler les maisons des Roms qu’ils accusaient d’avoir collaboré avec les Serbes. Beaucoup sont partis, notamment en Serbie parce qu’ils parlaient la langue. Ils sont devenus des fantômes : sans papiers d’identité, ils vivaient dans des forêts près de Belgrade et travaillaient en récupérant du métal. Personne n’a jamais jugé utile de s’intéresser à eux et ça a duré comme ça une vingtaine d’années dans tous ces pays. Pendant que les gens goûtent aux plaisirs de la société ultralibérale, eux sont mis complètement à l’écart. En Roumanie, ils vivent dans des petits villages, loin de tout et très pauvres. Quelques-uns arrivent à s’en sortir, heureusement.

Comment réagissez-vous aux évacuations de campements menées en France ces dernières semaines ?

Alain Keler. Mal. J’ai été très surpris. Le discours est moins violent, mais on se retrouve dans le même cas de figure que sous Hortefeux et Guéant. Je pensais que le gouvernement aurait la sagesse d’organiser des rencontres entre associations et ministères pour essayer de trouver des solutions. Les Roms vivent dans des conditions épouvantables ; au niveau sanitaire, c’est terrible, il y a des rats, des épidémies. Je pensais qu’il y aurait une vraie réflexion pour supprimer les bidonvilles, pour que les familles soient mieux traitées et puissent se stabiliser.

Et pourtant, 80 % des Français se disent favorables aux expulsions de campements roms…

Alain Keler. L’opinion publique a été beaucoup manipulée par le précédent gouvernement. Quand je dis que je travaille sur les Roms, les gens réagissent souvent en les traitant de voleurs. C’est la fable des romanichels voleurs d’enfants qu’on raconte depuis toujours. Ils ne savent pas de quoi ils parlent et n’essayent pas de savoir pourquoi ces gens vivent ici dans des conditions dramatiques. Si on expulse tous les bidonvilles, ça ne résoudra pas nos problèmes ! De tout temps, les immigrés, qu’ils soient juifs, italiens ou maghrébins, ont été rejetés. Quand on leur laisse leur chance, ils enrichissent la société française.

Comment êtes-vous accueilli par les Roms en tant que photographe ?

Alain Keler. Plutôt bien, surtout dans les endroits où je retourne régulièrement. Il faut du temps, leur donner des photos, faire des échanges... C’est délicat, surtout quand ils sont à la une de l’actualité et que toute la presse y va. Ça les énerve d’être considérés comme des animaux en cage, ce que je peux comprendre. Si quelqu’un venait chez moi prendre des photos, je ne serais pas ravi…

(1) Des nouvelles d’Alain, d’Emmanuel Guibert, Alain Keler et Frédéric Lemercier. Éditions les Arènes, 95 pages, 19 euros.

Entertien publié dans le journal l'Humanité

12:10 Publié dans Actualités, Connaissances, Entretiens, International | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roms, sans-papiers, europe, expulsions, roumanie, entretien, slovaquie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |