09/10/2013

Domenico Losurdo « Le libéralisme, ennemi le plus acharné du droit à vivre à l’abri »

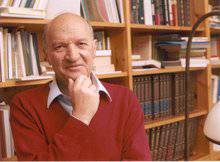

Philosophe, historien et militant communiste, l’Italien Domenico Losurdo travaille depuis plusieurs années sur l’histoire du libéralisme afin de repenser un processus d’émancipation.

Philosophe, historien et militant communiste, l’Italien Domenico Losurdo travaille depuis plusieurs années sur l’histoire du libéralisme afin de repenser un processus d’émancipation.

« En tant que communiste, mais pas seulement, en tant que philosophe et historien, je vais combattre, continuer à combattre l’idéologie dominante. Parce que l’idéologie dominante, c’est une manipulation de l’histoire qui est un obstacle au processus d’émancipation. Et de l’autre côté, nous devons repenser le processus d’émancipation » lançait Domenico Losurdo, en 2007, au village du livre de la Fête de l’Humanité, invité pour la première fois par la Fondation Gabriel-Péri.

Professeur à l’université d’Urbino, en Italie, Domenico Losurdo est spécialiste des philosophes Hegel, auquel il consacre deux livres traduits en français (Hegel et les libéraux, PUF, Paris, 1992 et Hegel et la catastrophe allemande, Albin Michel, Paris, 1994), et Gramsci (Gramsci. Du libéralisme au communisme critique, Syllepse, Paris, 2006). Losurdo n’est pas un intellectuel médiatique mais un intellectuel fondamental pour penser le libéralisme, le communisme et son combat émancipateur.

Après s’être consacré à l’histoire politique de la philosophie classique allemande de Kant à Marx en passant par Heidegger et Nietzsche, il a ensuite travaillé sur l’histoire politique du libéralisme (Contre-histoire du libéralisme, la Découverte. 2013). Il a aussi, notamment, écrit (ouvrages parus en français) le Révisionnisme en histoire (Albin Michel, Paris, 2006), le Péché originel du XXe siècle (Aden, 2007), Fuir l’Histoire (Éditions Delga et Le Temps des cerises, 2007) et Staline : histoire et critique d’une légende noire (Aden, 2011).

Dans votre livre Contre-histoire du libéralisme (1), vous déconstruisez l’idéologie néolibérale en tant que synonyme de démocratie et de défense des libertés en opposition aux totalitarismes… Pourquoi vous a-t-il semblé urgent, aujourd’hui, d’analyser et de dénoncer cette approche du libéralisme ?

Domenico Losurdo. Pour promouvoir son expansion, tout empire a besoin d’un mythe généalogique, mythe qui célèbre et transfigure ses origines et son histoire et qui ainsi invite les adversaires déclarés ou potentiels à s’incliner devant une force morale et politique supérieure.

Selon la légende savamment cultivée par l’Empire romain, Rome avait une origine non seulement royale mais aussi divine : au terme d’un parcours épique, elle aurait été fondée par le pieux Enée, qui avait fui Troie en flammes et qui était le fils d’Anchise (cousin du roi de Troie) et de la déesse Vénus.

Le mythe généalogique de l’actuel empire américain n’est guère différent : fuyant l’Europe intolérante et despotique, les pères pèlerins auraient rejoint le Nouveau Monde pour ériger un monument éternel à la liberté puis pour fonder les États-Unis, la démocratie la plus ancienne qui ait jamais existé…

Mon livre montre au contraire une histoire complètement différente : les colonies anglaises en Amérique puis les États-Unis ont vu s’affirmer la forme la plus radicale d’esclavage et la plus totale déshumanisation de l’esclave ; dans les premières décennies de vie du pays nouvellement fondé, ce sont presque toujours des propriétaires d’esclaves qui ont occupé le poste de président, et ils ont cherché à bloquer l’émancipation des esclaves de Saint-Domingue et Haïti, ils ont exporté l’esclavage au Texas, arraché au Mexique, etc.

C’est une histoire qui a duré longtemps. Il suffit de rappeler que, dans les années 1930, la persécution des Noirs dans le sud des États-Unis faisait penser – comme l’écrivent des chercheurs états-uniens notables – à la persécution contre les juifs en acte dans le IIIe Reich. Sans parler de l’extermination des Peaux-Rouges et des pratiques génocidaires qui ont caractérisé le colonialisme occidental dans son ensemble.

En quoi justement, au cours de l’histoire, l’idéologie libérale légitime-t-elle des formes de domination ? Selon vos termes, le libéralisme est une démocratie uniquement valable pour le « peuple des seigneurs »…

Domenico Losurdo. Aujourd’hui, la situation est différente. Le cycle qui va de la révolution jacobine à la révolution bolchevique a remis radicalement en question l’oppression coloniale et celle aux dépens des peuples d’origine coloniale. Néanmoins… de nos jours, on parle souvent d’Israël comme de la seule vraie démocratie au Moyen-Orient.

Le revers de la médaille est cependant que les Palestiniens peuvent être arrêtés, torturés, soumis à des exécutions extrajudiciaires, sans procès. C’est vraiment la « démocratie pour le peuple des seigneurs » ! Au niveau planétaire, l’Occident s’attribue le droit souverain de déclencher des guerres même sans l’autorisation du Conseil de sécurité de l’ONU ; souvent, les présidents états-uniens définissent leur pays comme la « nation élue » de Dieu ayant pour mission de guider le monde : la « démocratie pour le peuple des seigneurs » a toujours de beaux jours devant elle.

Il faut ajouter que le libéralisme ignore le lien entre économie et politique, dont étaient conscients des philosophes comme Rousseau et Hegel. Ce dernier, en particulier, a bien montré que celui qui risque de mourir de faim est en réalité soumis à une condition semblable à celle de l’esclave.

Certains se plaisent à faire l’amalgame entre nazisme et communisme, sous le couvert des totalitarismes… Comment analysez-vous ce concept de totalitarisme ?

Domenico Losurdo. Le « totalitarisme » plonge ses racines dans la « mobilisation totale » et dans la « guerre totale », dans l’enrégimentement total de la population provoqué par les grandes puissances capitalistes et par leur compétition pour la conquête des colonies et l’hégémonie mondiale. Hitler aspirait à la revanche, à la récupération et à l’élargissement de « l’espace vital » et colonial de l’Allemagne.

Il s’est voulu l’héritier de la tradition coloniale, pour la radicaliser, en se réclamant en premier lieu de l’exemple des États-Unis, en cherchant son Far West en Europe orientale et en réduisant les Slaves à la condition d’esclaves au service de la « race des seigneurs ».

Ce n’est pas un hasard si ce projet a connu sa défaite décisive à Stalingrad et si cette défaite constitue en même temps le début d’une gigantesque vague de révolutions anticoloniales. Pour se rendre compte du caractère arbitraire de l’approche de l’idéologie dominante, on peut faire une comparaison. Au début du XIXe siècle, Napoléon envoie une puissante armée à Saint-Domingue, avec pour tâche de rétablir l’esclavage, après son abolition grâce à la grande révolution noire menée par Toussaint Louverture.

On peut bien dire que, dans la guerre qui a fait rage, les agressés n’ont pas été moins « sauvages » que les agresseurs, mais l’on se couvrirait de ridicule en voulant assimiler les uns et les autres sous la catégorie de « sauvagerie » ou de « totalitarisme » sanguinaire.

Dans votre dernier livre, la Lotta di classe. Una storia politica e filosofica (la Lutte de classe. Une histoire politique et philosophique) (2), qui n’est pas encore paru en France, vous vous intéressez au concept de luttes de classes, central dans la philosophie de Marx et Engels. En quoi peut-il nous permettre de mieux analyser, comprendre et agir dans la société ?

Domenico Losurdo. Pour Marx et Engels, la lutte des classes a pour objet la division du travail au niveau international, au niveau national et dans le cadre de la famille. Les peuples qui secouent le joug colonial, les classes subalternes qui luttent contre l’exploitation capitaliste et les femmes qui refusent « l’esclavage domestique » auquel les soumet la famille patriarcale sont les acteurs des luttes des classes émancipatrices.

À la lumière de cela, les guerres de libération et de résistance nationale menées par le peuple chinois et par le peuple soviétique respectivement contre l’empire du Soleil-Levant et contre le IIIe Reich qui voulaient les assujettir, voire les réduire en esclavage, sont de grandioses luttes de classes. Et de nos jours, la lutte des pays et des peuples (pensons en particulier à la Chine) qui veulent en finir avec le monopole occidental de la haute technologie et qui refusent d’être cantonnés dans des segments inférieurs du marché international du travail, doit être considérée elle aussi comme une lutte des classes.

En tant que philosophe et historien communiste, vous dites que l’idéologie dominante est une manipulation de l’histoire et constitue un obstacle au processus d’émancipation. Comment repenser ce processus d’émancipation aujourd’hui ? Selon vous, qu’est devenue la perspective communiste en Europe et dans le monde ?

Domenico Losurdo. Il faut s’engager sur les trois fronts de la lutte des classes. Je voudrais en particulier attirer l’attention sur un point souvent négligé. Non seulement l’on n’est pas socialiste, mais l’on n’est pas non plus démocrate si l’on ne mène pas une lutte pour la démocratie dans les rapports internationaux. La prétention d’un groupe de pays à se présenter comme des nations élues ayant le droit de déclencher des guerres ou de menacer de guerre sans l’autorisation du Conseil de sécurité de l’ONU est une manifestation de colonialisme ou de néocolonialisme, et doit être contestée jusqu’au bout.

En ce qui concerne la perspective stratégique, devons-nous nous représenter le communisme comme la disparition totale non seulement des antagonismes de classes, mais également de l’État et du pouvoir politique, sans parler des religions, des nations, de la division du travail, du marché, de toute source possible de conflit ?

En remettant en question le mythe de l’extinction de l’État et de sa réabsorption dans la société civile, Gramsci a fait remarquer que la société civile elle-même est une forme d’État. Il a également souligné que l’internationalisme n’a rien à voir avec la méconnaissance des identités nationales, qui continuent à subsister bien après l’effondrement du capitalisme. Quant au marché, Gramsci pense qu’il vaudrait mieux parler de « marché déterminé » plutôt que de marché dans l’abstraction. Gramsci nous aide à dépasser le messianisme qui nuit gravement à la construction de la société postcapitaliste.

Quelle est votre analyse du modèle chinois, qui mélange l’économie de marché et la perspective socialiste ?

Domenico Losurdo. La République populaire chinoise est issue de la plus grande révolution anticoloniale de l’histoire, et une révolution anticoloniale réussit réellement si elle ajoute à la conquête de l’indépendance politique la conquête de l’indépendance économique. Sur ce plan, il y a une continuité entre Mao Tsé-toung et Deng Xiaoping.

Ce dernier a introduit le nouveau cours à partir de deux considérations. D’abord, l’appel à l’esprit de sacrifice des révolutionnaires et donc le recours aux incitations morales ne peuvent réussir que dans les moments d’enthousiasme politique particulier ; dans la longue période, il est impossible de développer les forces productives (et de combattre la misère) sans incitations économiques et donc sans compétition et sans marché.

Ensuite, au moment de la crise puis de l’effondrement de l’URSS, l’Occident détenait de fait le monopole de la haute technologie, et il était impossible pour la Chine d’accéder à cette haute technologie sans s’ouvrir au marché international. Grâce également aux conquêtes réalisées dès l’époque maoïste (diffusion massive de l’instruction, éradication des maladies infectieuses, etc.), le nouveau cours, malgré des contradictions criantes, peut se vanter d’un succès incroyable : 600 millions ou, selon d’autres calculs, 660 millions de personnes libérées de la misère ; des infrastructures dignes du « premier monde » ; extension du processus d’industrialisation des aires côtières à celles de l’intérieur ; augmentation rapide, depuis quelques années, des salaires et attention croissante envers la question écologique.

En insistant sur la centralité de la conquête, de la sauvegarde de l’indépendance et de la souveraineté nationale, et en poussant les anciennes colonies à conquérir leur indépendance également sur le plan économique, la Chine est aujourd’hui, de fait, le centre de la révolution anticoloniale (qui a commencé au XXe siècle et est encore en cours sous des formes nouvelles aujourd’hui). En rappelant le rôle central de la sphère publique dans l’économie, la Chine constitue une alternative également par rapport au « consensus de Washington » et au libéralisme économique.

Face aux politiques d’austérité en Europe, comment concevez-vous les alternatives et les formes de processus d’émancipation ?

Domenico Losurdo. Les luttes contre le démantèlement de l’État social et contre la politique belliciste ne peuvent pas ne pas jouer un rôle central. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, à côté des libertés traditionnelles de la tradition libérale, le démocrate F. D. Roosevelt a théorisé également le droit à vivre « à l’abri du besoin » (freedom from want) et « à l’abri de la peur » (freedom from fear). Le libéralisme économique du « consensus de Washington » est l’ennemi le plus acharné du droit à vivre « à l’abri du besoin ». Pour ce qui concerne le droit à vivre « à l’abri de la peur », il est nié tous les jours par la politique de guerre, de menaces de guerre et de recours aux drones d’Obama.

(1) Contre-histoire du libéralisme, Éditions la Découverte.

(2) La Lotta di classe. Una storia politica e filosofica, Éditions Laterza, Italie.

Entretien réalisé par Anna Musso pour l'Humanité

Domenico Losurdo, ‘Liberalism; the fiercest enemy to our right to live free from want’.

Translated Wednesday 11 September 2013, by Julian Jones

Italian philosopher, historian and militant communist, Domenico Losurdo has been working for several years on the history of liberalism in order to rethink the process of emancipation.

Italian philosopher, historian and militant communist, Domenico Losurdo has been working for several years on the history of liberalism in order to rethink the process of emancipation.

‘As a communist, but not exclusively, and as a philosopher and historian, I aim to continue combatting the dominant ideology of our time. This is because the dominant ideology is a manipulation of history, an obstacle to the process of emancipation. By the same measure, we must also rethink our fight for emancipation’, proclaimed Domenico Losurdo in 2007 at the Fete de l’humanité book fair, to which he was invited for the first time by the Gabriel-Péri Foundation. Professor at the university of Urbino in Italy, Domenico Losurdo is a specialist in the philosophy of Hegel, having written two books on the subject translated into French (Hegel and the liberals, PUF, Paris, 1992 and Hegel and the German Catastrophe, Albin Michel, Paris, 1994), as well as another on Gramsci (Gramsci. From Liberalism to Critical Communism, Syllepse, Paris, 2006).

Losurdo is no media intellectual, but a fundamentally important academic on the subject of liberalism, its relationship with communism and its emancipatory fight. Having devoted himself to a political history of classical German philosophy from Kant to Marx, passing through Heidegger and Nietzsche, he has since worked on a political history of liberalism (Liberalism: A Counter-History, la Découverte, 2003). He has notably also written several more works, of which the ones published in French include ’Revisionism in History’ ( Albin Michel 2006), ‘The Original 20th Century Sin’ (Aden, 2007), ’A Flight from History’ (Delga, 2007), and ‘Stalin: A History and Critique of a Dark Legend’ (Aden 2011).

In your book ‘Liberalism: A Counter-History’ [1], you deconstruct neo-liberal ideology and the way it is equated with democracy and liberty in opposition to ‘totalitarianism’. Why did it seem to you an urgent task to analyse and denounce this approach to liberalism?

Domenico Losurdo. In order to promote its expansion, each empire needs a genealogical myth which celebrates and transfigures its origins and history, and which invites its enemies (or potential enemies) to bow down to a moral force and to a political superiority. According to the legend wisely created by the Roman Empire, Rome had not only royal, but divine origins too: according to its epic history Rome was founded by the pious Aeneas who had left Troy in flames and was son of the goddess Venus and of Anchises - cousin of the King of Troy.

The genealogical myth of the modern US empire hardly differs: having fled an intolerant and despotic Europe, the founding fathers joined the New World in order to erect an eternal monument to liberty in the shape of the United States, supposedly the oldest living democracy... My book on the contrary shows a completely different history: English colonies in America followed by the United States saw the formation of the most extreme form of slavery and a total dehumanisation of slaves.

In the first few decades of life on the newly founded country, it was almost always slave owners who occupied the post of President, and they sought to block the emancipation of slaves in Saint-Domingo and in Haiti, as well as exporting slavery to Texas and annexing Mexico, amongst other crimes. It’s a shameful history which lasted a long time. It suffises to recount (as many notable US scholars do) how in the 1930s, the persecution of blacks in the south of the USA was comparable to the persecution of Jews under the Third Reich. All this without mentioning the extermination of Red Indians and the genocidal practices which characterised western colonialism in its entirety.

In which ways exactly has liberal ideology legitimised different forms of oppression throughout history? In your own terms, liberalism is a democracy fit only for ‘the ruling class’...

D.L. These days the situation is different. The cycle which started with the Jacobin revolution and ended with the Bolshevik Revolution radically put to the fore the question of colonial oppression at the expense of peoples of colonial origin. Nevertheless, Israel is talked about as the only ‘real’ democracy in the Middle East. The other side of the coin is that Palestinians can be arrested, tortured, and subjected to extra-judicial executions without trial. It really is a ‘democracy fit for the ruling class’!

On a global level, the west assigns itself the sovereign right to start wars without even the sole permission of the UN Security Council; US Presidents often self-define their country as ‘God’s chosen nation’, with a right to guide the world. This ‘democracy fit for the ruling class’ unfortunately seems to have a rosy future.

It must be added that liberalism ignores the link between economics and politics, of which philosophers such as Hegel and Rousseau were well aware. Hegel, in particular, showed us how someone who is at risk of dying of starvation is in reality subject to a social status comparable to that of a slave.

Some people take a great pleasure from making the comparison between nazism annd communism... How would you analyse this concept of totalitarianism?

D.L. Totalitarianism has it’s roots in theories of ‘total mobilisation’ and ‘total war’, in an enlistment of the whole population as provoked by the great capitalist powers and their competition for the conquest of colonies and global hegemony. Hitler aspired to avenge Germany, to recuperate and enlarge its ‘living (and colonial) space’.

He believed himself to be the inheritor of a colonial tradition, wanting to radicalise it, invoking primarily the example of the USA, and seeking to establish his ‘Far West’ in eastern Europe and reducing Slavonic people to a condition of slaves serving the ‘master race’. It’s no coincidence that this project came to its decisive defeat at Stalingrad, and that this same defeat constituted the start of a gigantic wave of anti-colonial revolutions.

To demonstrate the wholly arbitrary character of the dominant ideology we can make the following comparison: at the start of the 19th Century, Napoleon sent a powerful army to Saint Domingo with the aim of re-establishing slavery following its abolition by to the great black revolution led by Toussaint Louverture. Here we can safely say that in the subsequent horrendous war, the attacked weren’t anymore ‘savage’ than the aggressors, but it would seem ridiculous to accuse one side or the other of being under the category of ‘savagery’ or bloody ‘totalitarianism’.

In your latest book, ‘La Lotta di classe. Una storia politica e filosofica’ (Class Warfare, A Political History and Philosophy) [2], not yet published in French, you focus on a concept which is central to the philosophy of Marx and Engels - class warfare. In which ways can this concept help us to analyse, understand and act within our society?

D.L. According to Marx and Engels, class warfare has as its aim the division of work at an international level, at a national level and in the institution of the family. It is the people who upset the colonial order; the subaltern classes who fight against capitalist exploitation and the women who refuse to be ‘domestic slaves’ to which the patriarchal family submits them to who are on the frontline the struggle of the emancipatory classes.

In light of this, the wars of liberation and national resistance led by the Chinese people and the Soviet peoples against the Empire of the Rising Sun and the Third Reich respectively, which wanted to subjugate or even reduce them to slaves, can be considered as spectacular victories of class-warfare. What’s more, the struggle of countries and of peoples who want to see an end to the western monopolisation of high technology (let’s think of China, in particular) and who refuse to be confined to inferior segments of the international work market, should also be considered as class warfare.

As a philosopher and as a communist historian, you affirm that the dominant ideology is a manipulation of history and that it constitutes an obstacle to the fight for emancipation. How do we re-think this fight for emancipation today? In your view, what has become the communist perspective in Europe and in the rest of the world?

D.L. It is necessary to engage on the three main pillars of class warfare. I’d like to draw attention to a point which is often ignored. Not only is it impossible to be a socialist but it is impossible to be a democrat if we don’t fight for democracy with regard to international relations.

The claim by a small group of countries to present themselves as chosen nations with the right to start wars or even threaten to start wars without the authorisation from the UN Security Council is a manifestation of colonialism or of neo-colonialism, and ought to be contested all the way. As regards a strategic perspective, should we represent communism as the complete abolition not only of class antagonisms, but also of the state and of political power, without mentioning religion, nations, division of labour, markets, and of every possible source of conflict? By re-examining the myth of the abolition of the state, Gramsci remarked that civil society was in itself a type of state.

He also underlined the fact that internationalism has nothing to do with the misunderstanding of national identities, as such identities would remain well after the collapse of capitalism. As for the market, Gramsci thought that it be wiser to talk about a ‘determined market’, rather than the market as an abstract form. Gramsci helps us to think beyond the messianism which could gravely harm the construction of a post-capitalist state.

What is your analysis of the Chinese model of society, which mixes a market economy with a socialist perspective?

D.L. The People’s Republic of China originates from the biggest anti-colonial revolution of our history, and an anti-colonial revolution can only be said to truly succeed if it can add a successful economic independence to its political independence. In this respect, there is a continuity between Mao Tse-Tung and Deng Xiaoping.

The latter introduced his new plan on the basis of two main considerations. Firstly, he believed that a call to the revolutionary spirit of sacrifice can only succeed in moments of particular political enthusiasm; in the long term it is impossible to develop the productive forces (and so combat misery) without economic incentives, and therefore without competition and without markets. On top of this, during times of crises and following the collapse of the USSR, the west held the monopoly over high technology, and as such it was impossible for China to access this high technology without opening itself up to international markets.

Thanks also to the achievements orchestrated by the Maoist era (with its massive promotion of education, eradication of infectious diseases, etc.), the new plan, despite its blatant contradictions can boast an incredible success: 600 million people or 660 million people (according to other estimates) liberated from misery, infrastructures worthy of a first world economy, growth in the process of industrialisation from its coast areas to its inland areas, rapid incrementation of salaries for several years and a growing concern for environmental issues.

By focusing on the key role of the achievement in the safekeeping of independence and of national sovereignty, and by encouraging the old colonies to pursue their own economic independence, China can today be seen as the centre of the anti-colonial revolution -which began in the 20th Century and is still in process under its different guises to this day. And by reminding ourselves of the pivotal role the public sphere should play in any economy, China constitutes an alternative in opposition to the economic liberalism and to the consensus dictated by Washington.

In view of the austerity measures taking place in Europe, how do you conceive the alternatives and the ways in which we can achieve emancipation?

D.L. The struggles against the dismantlement of the welfare state and against bellicist politics can only play a central role. During the Second World War the Democrat F.D. Roosevelt theorised the right to live with ‘freedom from want’ and ‘freedom from fear’, alongside the traditional liberties granted by a liberal tradition. The economic liberalism of the consensus in Washington is the fiercest enemy to our right to live free from want. As for the right to live free from fear, this is denied to us on a daily basis by warmongering politics, threats of war and Obama’s method of resorting to drones.

[1] Contre-histoire du libéralisme, Éditions la Découverte, 2013, Liberalism: A Counter-History , Verso Publisher, 2011.

[2] La Lotta di classe. Una storia politica e filosofica, Éditions Laterza, Italie, 2013.

11:38 Publié dans Article en Anglais, Article in English, Connaissances, Entretiens, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : communisme, haïti, onu, histoire, allemagne, etats-unis, femmes, résistance, chine, entretien, capitalisme, urss, domenico losurdo, libéralisme, deng xiaoping, toussaint louverture, séries d'été, penser un monde nouveau, mao tsé-toung |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

23/08/2013

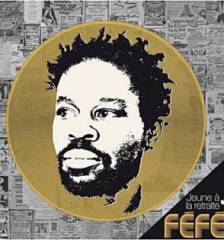

Féfé : "Avec ma musique, j’affirme mes cultures et les embrasse pleinement"

Fête de l'Humanité 2013. Ancien membre du Saïan Supa Crew, dont le refrain grivois, en créole, du tube « Angela » avait été repris en cœur, Féfé s’illustre désormais en solo. Deux albums, « jeune à la retraite » (2009 et « le Charme des premiers jours » 52013à, lui ont permis d’élargir son univers, qui emprunte autant au hip-hop qu’à la chanson. Rencontre avec le chanteur français d’origine nigériane, prêt à enflammer la scène Zebrock, samedi à 20h20.

Fête de l'Humanité 2013. Ancien membre du Saïan Supa Crew, dont le refrain grivois, en créole, du tube « Angela » avait été repris en cœur, Féfé s’illustre désormais en solo. Deux albums, « jeune à la retraite » (2009 et « le Charme des premiers jours » 52013à, lui ont permis d’élargir son univers, qui emprunte autant au hip-hop qu’à la chanson. Rencontre avec le chanteur français d’origine nigériane, prêt à enflammer la scène Zebrock, samedi à 20h20.

HD. Que signifie votre présence à la Fête de l’Huma?

Féfé. Chaque concert est unique. Un concert Huma, je l’appréhende comme un Solidays ou un concert à la Maroquinerie (petite salle de concert parisienne NDLR). Je peux me faire quelques idées, supposer que les gens sont plus dans la revendication. Mais ce qui a toujours le mieux marché pour moi, c’est d’être moi. J’essaie de partager ma vérité. J’ai un peu peur parce que je ne sais pas si je corresponds complètement. Je ne suis pas un Cali. Pour moi l’Huma, c’est Cali. C’est un gros cliché. Peut-être que les gens qui vont à la Fête de l‘Huma le détestent, je n’en sais rien. Mais je vais y aller avec ma vérité et on verra ce que les gens me donnent.

HD. Vous qui venez du rap, que représente-t-il pour vous aujourd’hui ?

Féfé. Il représente toujours ma base principale. C’est par là, en tant qu’auteur-compositeur que je suis entré dans la musique. Reste la question: comment grandit-on avec le rap?

HD. Comment grandit-on ou comment vieillit-on?

Féfé. Ce n’est pas simple de vieillir dans le rap. C’est vraiment une musique de jeunes, très vivante, qui a besoin de bouger et de coller complètement à l’air du temps.

HD. N’est-ce pas un faux problème si l’on compare le rap avec le rock dont certains dinosaures demeurent crédibles?

Féfé. Jay-Z (star du rap américain NDLR) a 43 ans et, malgré les critiques sur son dernier album, il est encore pris au sérieux. C’est juste une question de message. On peut faire un parallèle entre les messages du rap et ceux du rock. Très jeune, j’avais un discours un peu vieillot. J’étais plutôt dans la sagesse, le consensus, la compréhension. Bien sûr, je lançais quelques piques. Je parlais davantage des flics par exemple. À 20 ans, cela me paraissait normal et logique. C’était ce que je vivais. J’ai changé. L’époque aussi. Le regard évolue. Je suis avec mes enfants. Les flics viennent donc moins me voir. Et puis j’en ai également rencontré d’autres. Avant, je vivais en banlieue. À Paris, les flics sont différents. Je n’ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier. La vie n’est pas aussi simple. On peut être virulent, voir tout en noir et en blanc quand on a l’excuse d’avoir 20 ans. C’est plus dur à 40 ans.

HD. Vous sentez-vous à l’étroit dans le rap ou est-il un tremplin pour élargir votre univers?

Féfé. Personnellement, je ne m’y suis jamais senti à l’étroit. Le rap, pour moi, c’est presque le nouveau jazz. On peut prendre des vinyles pour en faire sa musique. Je me sens à ma place. C’est une porte ouverte sur toutes les musiques.

HD. Comment appréhende-t-on sa carrière en solo quand on a fait partie d’un groupe à succès?

Féfé. Il faut l’appréhender avec beaucoup d’humilité pour ne pas avoir de regret. Je suis comme un poisson rouge dans un bocal. À mes débuts, beaucoup de gens me parlaient de Saïan Supa Crew, de ma manière différente de faire les choses. Il faut avoir beaucoup d’humilité et de foi pour y croire et avancer.

HD. En quoi faut-il avoir la foi?

Féfé. Il faut avoir la foi en soi. Je ne l’avais pas. Je n’en avais pas besoin, j’avais un groupe. Je pouvais avoir foi en lui. Toute mon énergie et tous mes rêves étaient pour le groupe. Il était donc facile de rêver grand, d’imaginer des choses. Je ne suis pas de ceux qui ont une confiance absolue en eux. Quand on est tout seul, c’est une autre manière de se projeter. C’est moins simple pour quelqu’un comme moi.

HD. Que révèle votre musique de votre vision du monde?

Féfé. Je suis un grand humaniste et je suis tolérant. Beaucoup de gens me demandent d’être plus méchant. Désolé, mais je ne suis pas comme cela. Je ne suis pas mou. Je peux même m’énerver vite mais je suis ouvert et compréhensif. J’ai eu la chance de beaucoup voyager. Très jeune, j’ai vécu un an en Angleterre. J’ai vu qu’il y avait des règles et des vérités par pays, par quartier même. Qui détient la vérité? Qu’en sais-je? Ma musique porte aussi ces questions. Miles Davis a dit: «Il y a deux styles de musique, la bonne ou la mauvaise.» Je le pense. Je n’arrive pas à voir tant de barrières que cela entre les musiques. Il m’est arrivé de kiffer des choses qui n’ont rien à voir avec ma culture principale. Mais elles me touchent, me parlent sans que je puisse ni ne veuille expliquer pourquoi. Je picore, je prends ce qui me plaît et j’en fais ma musique.

HD. Comment vos origines multiples influencent sur votre univers musical?

Féfé. Elles l’influencent par l’ouverture. Avoir des parents nigérians qui viennent en France faire un enfant est déjà bizarre. Ma mère était venue pour les études. La France, les droits de l’homme, tout cela lui parlait. Elle a été bien déçue mais elle a été au bout de son rêve. Elle avait cette ouverture d’esprit. Ma musique s’en inspire. Avec deux, trois bricoles, il y a moyen de faire quelque chose de grand. J’aime ce côté artisan.

HD. Le Nigeria vit une période difficile. Comment le vit-on de l’extérieur?

Féfé. On le vit comme un étranger du Nigeria. C’est très difficile. Je n’y suis allé qu’une seule fois, il y a 13 ans. C’était un choc avec beaucoup d’émotions, négatives comme positives. C’est aussi mon pays mais je ne le connais pas. C’est celui de mes parents plus que le mien. Mais comme j’ai des enfants, c’est une blessure que j’ai envie de refermer. J’ai envie d’aller plus souvent au Nigeria, de connaître ce pays avec mes yeux d’adulte, de semi-Européen, plus qu’à travers les légendes de mes parents ou leur éducation. J’ai toujours pensé que des gens comme moi, nés en Europe, devions retourner dans nos pays respectifs comme un retour du fils prodigue. Je me demande ce que je peux faire pour cette partie de moi. Mes cousins de mon âge n’ont, là-bas, pas du tout les mêmes opportunités que moi. Quelque part, je suis redevable au Nigeria. Je suis partagé mais je n’arrive pas à me sentir complètement étranger. Mais quelles solutions ramener? Aller là-bas comme un Blanc? Quand je suis là-bas, je suis un Blanc. Ici, je suis un Noir. Ce n’est pas simple d’essayer de trouver ma place et de l’affirmer. Ma musique y participe. J’ai plusieurs cultures. Je les affirme, je les embrasse pleinement et je n’en ai pas honte.

09:42 Publié dans Actualités, ACTUSe-Vidéos, Entretiens, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, concert, rap, entretien, féfé, zebrock, fête de l'humanité 2013 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

30/07/2013

Slavoj Zizek : "Le mariage éternel entre capitalisme et démocratie est fini"

Les séries d'été de l'Humanité : Penser un monde nouveau . Entretien avec Slavoj Zizek, philosophe et psychanalyste slovène. Selon lui, la période historique

du capitalisme touche à sa fin. Il ne faut

pas s’interdire d’utiliser le mot communisme comme horizon de nos espoirs.

Les séries d'été de l'Humanité : Penser un monde nouveau . Entretien avec Slavoj Zizek, philosophe et psychanalyste slovène. Selon lui, la période historique

du capitalisme touche à sa fin. Il ne faut

pas s’interdire d’utiliser le mot communisme comme horizon de nos espoirs.

Formé notamment en France, c’est à Ljubljana, ville qui l’a vu naître en 1949, qu’il s’est installé pour réaliser ses recherches. C’est également dans cette ville que le plus iconoclaste des Slovènes rédige, lorsqu’il n’est pas sollicité à travers le monde, la plupart de ses essais, traduits dans une vingtaine de langues. Son œuvre, polymorphe, puise aussi bien dans Lacan, Hegel que Marx – pensées dont il considère que leur combinaison nous donne une grille de lecture indépassable des antagonismes qui travaillent la société – pour s’attaquer aux réalités contemporaines qui font durablement problème : la mondialisation, le capitalisme, le couple liberté-servitude, le politiquement correct, le marxisme, le postmodernisme, la démocratie, l’écologie… Personnalité que ses détracteurs (de droite comme de gauche) présentent volontiers comme truculente, incontrôlable, Zizek est surtout un penseur qui ne s’accommode pas des conventions et des modes intellectuelles. Ses constructions conceptuelles sont enracinées dans un marxisme « vivant » (reprenant ici les mots bien trouvés de Sartre), une passion lacanienne et un tropisme hégélien. Cette construction réside pour partie dans les digressions qu’il s’autorise pour approcher au plus près les tensions du réel, ses nœuds et sa complexité.

Vous écrivez dans votre dernier essai que « les prises de pouvoir d’État ont misérablement échoué » et vous considérez que « la gauche devra se vouer à la transformation directe de la texture même de la vie sociale ». Ces deux mouvements ne peuvent-ils pas être imbriqués ?

Slavoj Zizek. J’ai de grands conflits avec plusieurs de mes amis, notamment d’Amérique latine, qui considèrent que la prise du pouvoir ne doit plus être à l’ordre du jour, qu’il faudrait abandonner le paradigme bolchevik ou « jacobin » (autrement dit, une prise de pouvoir directe d’État) au profit des bouleversements à opérer au sein des communautés locales. Il y a même l’illusion que l’État disparaîtrait de lui-même. Ma position est tout autre. On doit rester marxiste. L’antagonisme social de base ne se situe pas au niveau du pouvoir, de la gouvernance, c’est l’antagonisme économique qui exprime le plus directement le paradoxe du capitalisme. La solution ne réside pas dans un mouvement de résistance envers l’État. Ce n’est pas le grand ennemi. Il est faux de croire que le salut consiste à se tenir à distance de l’État, le capital est déjà à distance de l’État ! L’ennemi, pour moi, c’est cette société dans son fonctionnement actuel et la domination économique qu’elle met en œuvre.

C’est donc davantage la fonction attribuée à l’État qui vous questionne, plutôt que l’opposition hypothétique entre la société civile et l’État ?

Slavoj Zizek. Se priver d’État peut laisser place aux pires dérives. Un théoricien des lois légaliste de gauche m’a raconté qu’il a regardé aux États-Unis toutes les cartes où il y a un conflit entre la société civile et l’État. Le mouvement civil néoconservateur revendique que l’État ne se mêle pas des affaires civiles. Les groupes réactionnaires sont ainsi parvenus à bannir l’homosexualité dans les écoles, pour ne parler que de cela. Y compris aux États-Unis, c’est l’État qui défend quelques libertés fondamentales contre les pressions locales ou civiles néoconservatrices.

Vous entendez par là que la société civile n’est pas nécessairement mue de bonnes intentions, à vocation universaliste… Qu’une des fonctions de l’État peut être de contenir, voire d’outrepasser les dogmatismes autoritaires ?

Slavoj Zizek. Oui, on ne doit pas oublier tous les mouvements fascistes… Aujourd’hui, le grand mouvement antimigrants né du patriotisme est un fait de la société civile. Le conflit le plus radical n’est pas entre les dominés et l’État, c’est un conflit économique qui peut être dominé par l’État. Garder une distance vis-à-vis de l’État cela veut dire qu’on laisse la gestion de l’État à l’adversaire. C’est vrai que, dans la forme même d’État, une domination est inscrite. Cela ne doit pas nous empêcher de considérer qu’on peut faire beaucoup de choses avec. L’instrument est ambigu, il peut être dangereux, mais il peut aussi être un instrument de la transformation sociale.

Vous semblez parfois sceptique vis-à-vis des grandes mobilisations de masse. Pensez-vous que ces « groupes en fusion », pour reprendre l’expression de Sartre, sont incapables de transformer radicalement le cours des choses ?

Slavoj Zizek. Les récents mouvements de masse dont nous avons été spectateurs, aussi bien ceux de la place Tahrir qu’à Athènes… ressemblent pour moi à une extase pathétique. Ce qui m’importe le plus, c’est le jour d’après, le matin qui vient. Ces événements m’évoquent la sensation qu’on éprouve lorsqu’on se réveille avec un mauvais mal de tête après une soirée d’ivresse. La difficulté majeure réside dans ce moment crucial, où les choses retournent à leur état normal, quand la vie quotidienne repart.

Si certaines promesses de révolution ont été confisquées, ne participent-elles pas à faire l’histoire, à la précipiter du moins ?

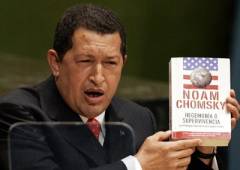

Slavoj Zizek. Oui, mais que va-t-il rester du grand événement ? Le succès de ces grands mouvements extatiques doit être évalué sur la base de ce qu’il en reste une fois qu’ils sont passés. Sinon nous sommes dans ce romantisme soixante-huitard. L’après, c’est cela qui m’intéresse. L’unique problème est de savoir ce qu’on fait concrètement aujourd’hui ? C’est pourquoi j’ai admiré l’efficacité d’Hugo Chavez. On parle d’auto-mobilisation continue des masses, moi je ne veux pas vivre dans une société dans laquelle je suis obligé d’être mobilisé politiquement en permanence. Nous avons de plus en plus besoin de grands projets sociaux, avec des effets concrets et durables.

Vous juxtaposez au malaise du capitalisme un malaise écologique. Quel est ce « malaise dans la nature » dont vous traitez longuement dans Pour défendre les causes perdues ?

Slavoj Zizek. Je n’aime pas la mythologie du mouvement écologiste qui porte l’idée d’un équilibre naturel qui aurait été ruiné par l’impérialisme humain ou déstabilisé par l’exploitation de la nature. Je préfère le darwinisme de gauche dont la thèse est que la nature n’existe pas comme un ordre homéostatique, cette mère nourricière dont la balance a été perturbée par la main de l’homme. Il faudrait la rétablir, y retourner. Je pense au contraire que la nature est folle, faite de catastrophes naturelles, c’est un grand chaos. Cela ne veut absolument pas dire qu’il ne faille pas se faire de soucis, la situation est au contraire éminemment inquiétante. Mais il faut sortir de la moralisation écologique et son homéostasie. La théologie dans sa forme traditionnelle ne peut plus remplir sa fonction fondamentale qui est de poser des limites fixes. La référence à Dieu ne fonctionne pas, or la référence à la nature commence à remplir ce lieu. Je n’ai pas de grandes réponses positives mais un premier réflexe utile serait de refuser le « way of life » écologique. Cela individualise le souci écologique, comme en attestent les injonctions au recyclage. Comme si cela suffisait à accomplir son devoir ! Cela ne fait qu’aboutir à une culpabilisation permanente. Je me soucie plus de savoir comment on s’organise pour prévenir les futurs mouvements de population liés à l’immigration et au réchauffement climatique ? La réponse à cette question m’importe plus que les bavardages autour du tri sélectif.

Slavoj Zizek. Je n’aime pas la mythologie du mouvement écologiste qui porte l’idée d’un équilibre naturel qui aurait été ruiné par l’impérialisme humain ou déstabilisé par l’exploitation de la nature. Je préfère le darwinisme de gauche dont la thèse est que la nature n’existe pas comme un ordre homéostatique, cette mère nourricière dont la balance a été perturbée par la main de l’homme. Il faudrait la rétablir, y retourner. Je pense au contraire que la nature est folle, faite de catastrophes naturelles, c’est un grand chaos. Cela ne veut absolument pas dire qu’il ne faille pas se faire de soucis, la situation est au contraire éminemment inquiétante. Mais il faut sortir de la moralisation écologique et son homéostasie. La théologie dans sa forme traditionnelle ne peut plus remplir sa fonction fondamentale qui est de poser des limites fixes. La référence à Dieu ne fonctionne pas, or la référence à la nature commence à remplir ce lieu. Je n’ai pas de grandes réponses positives mais un premier réflexe utile serait de refuser le « way of life » écologique. Cela individualise le souci écologique, comme en attestent les injonctions au recyclage. Comme si cela suffisait à accomplir son devoir ! Cela ne fait qu’aboutir à une culpabilisation permanente. Je me soucie plus de savoir comment on s’organise pour prévenir les futurs mouvements de population liés à l’immigration et au réchauffement climatique ? La réponse à cette question m’importe plus que les bavardages autour du tri sélectif.

La question démocratique, précisément, ne cesse de vous travailler. En vous appuyant aussi bien sur Platon qu’Heidegger, vous en démontrez le caractère souvent illusoire et fumeux. Est-ce l’occasion de penser son renouvellement, ou prônez-vous l’abandon pur et simple de cette idée ?

Slavoj Zizek. Tout dépend de ce qu’on entend par démocratie. La démocratie telle qu’elle fonctionne est de plus en plus remise en cause. C’est une des grandes leçons du mouvement Occupy Wall Street. Même si cette contestation s’est dissipée, il y avait deux intuitions correctes. Premièrement, c’était une mobilisation basée contre « one issue mouvement » : la dénonciation d’un problème concret, le fait qu’il y a quelque chose qui cloche dans le système économique actuel. Deuxièmement, ce mouvement a démontré que notre système politique existant n’est pas assez fort pour lutter efficacement contre ces dérèglements économiques. Or si on laisse le système mondial continuer de se développer ainsi, je m’attends au pire : à de nouveaux apartheids, de nouvelles formes de divisions. Je crois que le mariage éternel entre capitalisme et démocratie est fini. Il n’a plus que quelques années à tenir.

Qu’est-ce qui pourrait alors remplacer cette « coquille vide » ?

Slavoj Zizek. Nous avons affaire à une démocratie vidée de signification. Mais je ne suis pas pour abandonner brutalement cette idée. Il y a des situations précises où je peux être pro-démocratique. En ce sens, je ne suis pas pour le rejet systématique des élections. Parfois elles peuvent être heureuses, voyez la Commune de Paris, ou imaginez une victoire de Syriza en Grèce. Ce serait un bel événement démocratique. Mais il y a bien un malaise démocratique à dépasser, souvenons-nous du choc qui a soulevé l’Europe quand Papandréou a proposé un référendum. Les choix électoraux sont régulièrement manipulés de diverses manières, mais il peut arriver que nous puissions faire des choix démocratiques véritables. Je ne suis donc pas a priori contre cette idée.

Vous dénoncez une Europe dénuée de toute « passion idéologique ». Quel est ce mal qui fait, selon vous, qu’elle n’est pas désirable dans sa forme actuelle ?

Slavoj Zizek. Il y a trois Europe. L’Europe technocratique n’est pas a priori mauvaise. Mais quand elle n’est que cela, c’est une unité de façade qui se donne seulement les moyens matériels de sa survie. L’Europe du populisme xénophobe est violemment antimigrants. Le plus grand danger réside pour moi dans sa troisième forme, qui est la superposition d’un technocratisme économique (pourtant multiculturel et libéral à la base) et d’un patriotisme idiot. L’Italie de Berlusconi en est un sinistre exemple. Pour autant, je trouve que nous avons tort, en tant qu’Européens, de nous auto-flageller en permanence. Il faut savoir défendre et s’enorgueillir de ce qui fonde l’Europe : ses valeurs enracinées dans l’égalitarisme, le féminisme, la démocratisation radicale. Les grands mouvements anticoloniaux ont été d’inspiration européenne. Notre seule chance est d’insuffler une autre idée de l’Europe.

Vous prônez donc un nouveau volontarisme politique européen ?

Slavoj Zizek. La logique immanente de l’histoire n’est pas de notre côté. Si on la laisse incliner vers sa tendance naturelle, l’histoire continuera d’aller vers l’autoritarisme réactionnaire. En cela les analyses de Marx doivent être notre point de départ. Il faut poursuivre cette ligne tout en s’intéressant à d’autres questions, soulevées par exemple par les autonomistes italiens, dont Maurizio Lazzarato, qui défend l’idée que, dans l’idéologie quotidienne, notre servitude nous est présentée comme notre liberté. Il montre comment nous sommes tous traités comme des capitalistes qui investissons dans notre propre vie. L’endettement remplit une fonction disciplinaire, c’est aujourd’hui une des manières nouvelles de maintenir sous contrôle les individus. Tout en nous donnant l’illusion que cela relève de choix libres. Même la fragilité des parcours professionnels, l’insécurité chronique, nous est présentée comme une chance de pouvoir nous réinventer tous les deux ou trois ans. Et ça fonctionne très bien.

Une série d’intellectuels, dont vous faites partie, défendent l’idée que le communisme n’est pas un concept épuisé. L’idée a-t-elle un avenir en dépit des réductionnismes sauvages dont elle fait encore régulièrement l’objet ?

Slavoj Zizek. L’axiome commun à accepter est que nous continuons à utiliser le mot communisme comme l’horizon de nos espoirs. Les anticommunistes libéraux contemporains n’ont même pas d’appareil conceptuel propre pour réaliser une critique véritable du communisme. La théorie de la tentation totalitaire, qui serait inhérente au communisme, est un psychologisme ridicule, non théorisé. C’est ce qui m’a fait dire un jour à Bernard-Henri Lévy qu’il n’était pas assez anticommuniste. On attend toujours une critique éclairée de la catastrophe stalinienne. Every Day Stalinism (le stalinisme ordinaire) est le seul ouvrage à ma connaissance qui fasse une démonstration intéressante et instruite. C’est un fait historique que des régimes horribles se sont légitimés de Marx, il serait trop facile d’opposer à cette réalité que ce n’était pas là un marxisme authentique. Il faut quand même poser la question : comment cela a-t-il été possible ? Cette question ne doit en revanche certainement pas être un prétexte pour abandonner Marx. C’est la condition préalable pour le répéter autrement : renouveler ce geste en changeant la forme et non les prémisses. Le socialisme ne marche pas, Hitler s’est réclamé socialiste. « Une idée vraie est une idée qui divise », comme le répète mon ami Alain Badiou. Mais les erreurs passées doivent nous rendre plus exigeants.

Parution chez Flammarion des deux derniers essais de Slavoj Zizek : Vivre la fin des temps et Pour défendre les causes perdues.

13:15 Publié dans Actualités, Entretiens, Point de vue, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : communisme, philosophie, entretien, capitalisme, slavoj zizek, séries d'été, penser un monde nouveau |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

25/06/2013

Emmanuel Todd « Un nouvel élan au rêve français de l’homme universel »

NOUVEAU : Version française suivie par la traduction anglaise. (article followed by an English version)

NOUVEAU : Version française suivie par la traduction anglaise. (article followed by an English version)

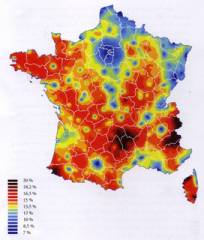

L’historien, démographe et anthropologue Emmanuel Todd vient de faire paraître, avec le démographe Hervé Le Bras, un ouvrage (1) qui s’appuie sur une analyse de 120 cartes de France, à partir de nombreuses études et statistiques. Leur mise en perspective fait tomber nombre d’idées reçues en autant de paradoxes. Le Mystère français constitue un diagnostic puissant.

Dans le Mystère français vous présentez un portrait hexagonal assez nuancé. Comment faut-il comprendre ce diagnostic ?

Emmanuel Todd. Nous avons surtout analysé une contradiction entre la superstructure économique et l’infrastructure mentale. Nos cartes de la déroute industrielle sont parmi les plus inquiétantes qui soient ! Nous mesurons les inégalités de richesse. Nous décrivons les effets de la crise. Mais dans l’éducation, la démographie et la vie familiale, nous constatons un autre mouvement. Le niveau éducatif moyen a progressé.

Emmanuel Todd. Nous avons surtout analysé une contradiction entre la superstructure économique et l’infrastructure mentale. Nos cartes de la déroute industrielle sont parmi les plus inquiétantes qui soient ! Nous mesurons les inégalités de richesse. Nous décrivons les effets de la crise. Mais dans l’éducation, la démographie et la vie familiale, nous constatons un autre mouvement. Le niveau éducatif moyen a progressé.

L’émancipation des femmes se poursuit et s’accélère. La fécondité, sans distinction de classes sociales, atteint un niveau plus que raisonnable. L’espérance de vie n’a jamais été aussi élevée. Les taux d’homicides et de suicides sont en baisse. Nous sommes là dans le monde réel. Cette contradiction est importante à souligner. Il y a eu deux interprétations dominantes de ce livre. D’un côté, « la France ne va pas si mal ». Et de l’autre, « la France qui va mal et celle qui va bien ». En réalité, c’est un livre qui dit : « Attention, il y a une contradiction entre la vision des classes dirigeantes, qui agissent comme si leur pays n’existait pas et produisent une catastrophe économique, et une réalité vivante dont il faut tenir compte. » La crise du système politique français réside dans cette méconnaissance. C’est un livre dont on pourrait faire un usage révolutionnaire.

Plus de trente ans après l’Invention de la France, vous proposez un profil actualisé du pays avec toujours ce que vous appelez « la main du passé » ?

Emmanuel Todd. Il y a trente ans, nous nous étions amusés à mettre en avant la diversité persistante de la France. Cette fois-ci, nous aurions pu simplement constater qu’en dépit du changement mental, il existait toujours des zones anthropologiques et religieuses. En fait, nous découvrons que le changement social, et même son accélération sont portés et guidés par les vieilles zones anthropologiques. Les structures familiales et religieuses ne sont pas des éléments qui subsistent mais qui agissent. Prenons l’exemple de l’éducation. Il y a d’abord eu un décollage précoce des zones culturelles de famille souche d’Occitanie. Puis les zones où le catholicisme vient tout juste de s’effondrer, une constellation périphérique, à l’ouest et à l’est, ont atteint des performances maximales. Le catholicisme est mort métaphysiquement mais il est vivant socialement et semble produire des effets. Nous avons utilisé le concept de « catholicisme zombie ».

Vous distinguez deux grandes zones qui traversent la France même si elles recouvrent une hétérogénéité ?

Emmanuel Todd. Il existe une opposition fondamentale entre deux formes complémentaires. Un long bassin parisien, entre Laon et Bordeaux, et la façade méditerranéenne constituent ensemble la France précocement déchristianisée, marquée par l’idéal révolutionnaire, républicain et laïque. Son cœur est occupé par une famille individualiste égalitaire. Autour, dans la périphérie, il y a la France catholique, une France de la hiérarchie. Il existe des cartes anciennes de cette opposition. Celle de l’Américain Timothy Tackett montre que ces zones apparaissent à l’occasion de l’acceptation ou du refus de la Constitution civile du clergé en 1791.

En partant du diagnostic d’un « catholicisme zombie », vous définissez en creux une « dépression postcommuniste » ?

Emmanuel Todd. C’est l’élément le plus important pour moi. La dépression qui s’est installée dans les régions et les milieux populaires de l’espace idéologique communiste d’après-guerre : difficultés scolaires, taux de chômage élevés, phénomènes de désagrégation sociale. Le communisme était une croyance collective structurante. Il jouait un rôle formidablement positif dans la vie des milieux populaires. Il incarnait l’idée de progrès, un contrôle des mauvais instincts xénophobes. Il avait foi en la culture… Tout cela a implosé, dans la honte, à cause du stalinisme. Il y a donc aujourd’hui un immense vide. Du point de vue de l’anthropologue, je dirai qu’un PS dominé par le catholicisme zombie ne peut pas représenter toute la gauche française. Quelque chose manque dans la culture politique française et la représentation. Le Parti communiste était l’incarnation ultime de la Révolution française, une révolution qui, dans ses principes, n’est pas morte.

Vous montrez que certains changements pourraient engendrer une droitisation idéologique ?

Emmanuel Todd. Dans les années 1950, tout le monde savait lire mais seulement quelques-uns avaient fait des études supérieures. C’était une époque de démocratie en ascension. La masse de la population imitait et contestait la classe supérieure, elle regardait vers le haut et vers l’avant. Le progrès était à l’ordre du jour. Aujourd’hui, parmi les moins de trente-cinq ans, le groupe le plus nombreux est constitué de ceux qui ont fait des études supérieures. Il y a ensuite ceux qui ont suivi des études secondaires et techniques. Enfin, 10 à 12 % des jeunes restent bloqués au niveau du primaire et ont parfois des difficultés de lecture. Nous sommes dans un monde différent. Les diplômés supérieurs regardent vers l’extérieur, vers les espaces infinis de la mondialisation culturelle. Le groupe intermédiaire a peur de retomber. Il regarde avec crainte les 10 à 12 % de non-diplômés. Ce monde-là regarde vers le bas, et vers l’arrière. Il est structurellement orienté à droite. Par ailleurs, la société est en voie de vieillissement, ce qui favorise le conservatisme en politique.

Mystère français là encore, cette droitisation s’exprime de façon paradoxale ?

Emmanuel Todd. Depuis l’écriture du livre, la situation a quelque peu évolué. Pour moi, nous n’en sommes plus maintenant à la droitisation en général, mais à celle du… gouvernement socialiste ! Et je commence à sentir un glissement européiste et libéral du PS qui pourrait nous amener, à notre immense surprise, au-delà de ce dont le sarkozysme a été capable. Car le plus paradoxal dans ce livre est de noter que les bastions du PS se situent maintenant dans les régions qui historiquement croient moins que les autres en la liberté de l’individu, en l’égalité des hommes, ou en l’importance de l’État comme régulateur. On peut se demander alors si le PS ne se trouve pas lui-même marqué par ce basculement.

C’est aussi vrai de la droite, dans un sens opposé. Jérôme Fourquet, de l’Ifop, nous a permis d’accéder à des données difficiles à obtenir, tel le cumul des intentions de vote par catégories socioprofessionnelles et par régions. Les milieux populaires de Champagne-Ardenne, au cœur de la France égalitaire, ont voté majoritairement pour Sarkozy au second tour. Au regard de son implantation locale, l’UMP se retrouve traversée par des tendances égalitaires.

Le pouvoir sarkozyste était décomplexé, c’est le moins qu’on puisse dire, du côté de la xénophobie, fort doué pour la désignation de boucs émissaires, musulmans, immigrés, Roms, corps intermédiaires, professeurs, syndicats… Mais il n’était pas parvenu à déréguler le marché du travail ou à attaquer l’État social comme le PS est en train de le faire, avec l’aide de la CFDT (CFTC déconfessionnalisée), et donc incarnation syndicale du catholicisme zombie.

Au fond, puisque vous dites que le PS et l’UMP sont traversés par de fortes contradictions et que la France est beaucoup plus fragmentée qu’elle n’y paraît, peut-elle repartir en étant en accord avec elle-même, à partir de l’égalité qu’elle a toujours mise en avant ?

Emmanuel Todd. Il y a un élément qui n’est pas dans le livre, mais que le livre peut éclairer. Quid de l’Europe, où les nations divergent encore plus que les provinces françaises ? Dans le contexte de sociétés vivant une crise de l’hyper-individualisme, les gens sont isolés et angoissés et, inévitablement, ils vont, partout, rechercher dans leur histoire, dans leurs traditions, les forces de l’adaptation.

La réalité de l’Allemagne est qu’elle est en phase de renationalisation, phénomène absolument conscient depuis sa réunification. La France, aussi, mais de façon inconsciente, beaucoup plus complexe et lente, parce qu’elle est très diverse. Ses dirigeants, arc-boutés contre l’histoire, pensent qu’ils sont en train de sauver l’Europe, et surtout l’euro, dont la destruction est pourtant comme mécaniquement programmée par la divergence culturelle des nations.

En France, le concept de nation est apparu à gauche avec la Révolution française. Il est passé à droite vers 1900. Dans le vide produit par l’interminable agonie du concept européen, le Front national peut se permettre de proposer une version rétrécie, dégradée, ratatinée, de l’idée nationale. Il en donne une vision sinistre qui exclut et rejette de fait l’universalisme français.

C’est pour cela que je parle d’un front antinational. Ce dont nous avons besoin en France, c’est d’une renaissance à gauche de l’idée de nation, qui nous permette, libérés de la paralysie européenne, de retrousser nos manches et de résoudre nos problèmes économiques et sociaux.

Vous en concluez à un reflux inévitable du FN ?

Emmanuel Todd. Il est déjà en train de refluer dans toutes les grandes villes et dans la région parisienne. Le FN est parti de l’est de la France, grandement associé à la présence de l’immigration maghrébine. Mais son implantation se déplace régulièrement vers la zone centrale, vers l’espace révolutionnaire. Il décroche alors entièrement de ses bases départementales anti-maghrébines. On pourrait s’inquiéter que le Front national parvienne au cœur de la culture française. En réalité, l’arrivée dans cet espace égalitaire va le mettre au pied du mur.

Un mur qu’il ne peut pas sauter car il fonctionne sur deux dénonciations simultanément : celle des classes dirigeantes, composante égalitaire, celle d’un bouc émissaire étranger, composante inégalitaire et de fait antinationale en France. C’est, il est vrai, la posture habituelle d’un parti fasciste. Mais nous nous dirigeons vers une montée en puissance des phénomènes de classe et de contestation sociale des élites, déjà à l’origine du vote non au référendum de 2005.

Les difficultés sociales vont se multiplier et mettre plus encore en évidence l’impéritie de l’oligarchie dirigeante. Beaucoup plus qu’à une poussée massive du FN, je crois en une implosion globale de la représentation politique, redistribution générale des cartes, d’un coup et à la surprise de tous.

L’une de vos principales sources pour faire l’analyse critique des mouvements de la société se trouve être Marx ?

Emmanuel Todd. C’est vrai et c’est grâce, notamment, à la longue et permanente discussion que j’entretiens avec mon copain philosophe Bernard Vasseur autour des textes, en particulier ceux du jeune Marx. Pour l’analyse des phénomènes historiques et des conflits de classes, Marx a toujours été la figure totémique, le modèle du chercheur engageant toute sa vie dans sa quête intellectuelle, en dehors des structures universitaires, avec une impressionnante capacité à exprimer les choses cruellement et drôlement. Je ne peux être qu’admirateur de ce Marx-là. Mon livre de base, ici, cité dans Après la démocratie et dans le Mystère français, reste les Luttes de classes en France.

Que peut-on déduire de ce diagnostic pour notre avenir commun ?

Emmanuel Todd. L’accès de faiblesse du cœur égalitaire résulte de l’état intermédiaire, en ce moment politiquement inactif, de la grande région parisienne. Cette région représente une masse considérable, mais elle est aujourd’hui fragmentée. Les inégalités éducatives et économiques y sont plus fortes qu’ailleurs. Ceux qui ont un niveau éducatif très élevé y sont nombreux. Elle compte aussi beaucoup de jeunes et des immigrés de toutes origines.

Emmanuel Todd. L’accès de faiblesse du cœur égalitaire résulte de l’état intermédiaire, en ce moment politiquement inactif, de la grande région parisienne. Cette région représente une masse considérable, mais elle est aujourd’hui fragmentée. Les inégalités éducatives et économiques y sont plus fortes qu’ailleurs. Ceux qui ont un niveau éducatif très élevé y sont nombreux. Elle compte aussi beaucoup de jeunes et des immigrés de toutes origines.

Les taux de mariages mixtes y sont élevés. La région capitale constitue ainsi une sorte de chaudron expérimental où se fabrique la future culture centrale dominante de la France. C’est l’une des rares villes monde où soient en train de fusionner des populations de toutes origines religieuses et de toutes couleurs, et cela se fait dans la culture individualiste égalitaire française traditionnelle. Les évolutions sont encore trop récentes pour que le vieux rêve français d’un homme universel y prenne tout de suite un nouvel élan.

Mais dans vingt ou trente ans, lorsque la fusion sera réalisée, la région parisienne sera l’une des merveilles culturelles du monde. Elle reprendra le contrôle du système national. J’admets que les prochaines années vont être dures. Mais, en tant qu’historien et en tant qu’homme de gauche, je suis tout à fait tranquille pour l’avenir un peu plus lointain de mon pays.

(1) Le Mystère français, d’Hervé Le Bras et Emmanuel Todd, coédition Seuil-La République des idées, 2013. 336 pages, 17,90 euros.

Révolution anthropologique. Emmanuel Todd est un historien français, anthropologue, démographe, sociologue et essayiste. Chercheur à l’Institut national d’études démographiques (Ined), il développe l’idée que les systèmes familiaux jouent un rôle déterminant dans l’histoire et la constitution des idéologies religieuses et politiques.

Élève d’Emmanuel Le Roy Ladurie, son approche historique, basée sur l’histoire de longue durée, est celle de l’École des Annales de Fernand Braudel. Sa formation relève de l’empirisme anglo-saxon. C’est en 1976 qu’Emmanuel Todd publie la Chute finale, son premier livre. Il y annonce « la décomposition de la sphère soviétique ». Ce n’est peut-être pas tant le thème de ce travail qui surprend que la méthodologie historique qui produit une révolution dans les sciences sociales : la puissance de son analyse repose sur une interprétation anthropologique.

Depuis, il a été l’auteur de nombreux ouvrages et essais reprenant cette approche. L’Invention de la France, parue en 1981, voit ce travail d’analyse réalisé conjointement avec le démographe Hervé Le Bras. Il traite du cas français, intéressant parce qu’il est un modèle de diversité anthropologique au sein d’une seule nation.

"A Fresh Impetus To the French Dream of Universal Man"

Translated Saturday 6 July 2013, by

Historian, demographer and anthropologist Emmanuel Todd and Hervé Le Bras have just published a study based on 120 maps of France drawn from a great many studies and statistics, in the light of which many commonplaces are shown to be paradoxes. Altogether, Le Mystère français [1] (The French Mystery) provides a penetrating diagnosis.

Historian, demographer and anthropologist Emmanuel Todd and Hervé Le Bras have just published a study based on 120 maps of France drawn from a great many studies and statistics, in the light of which many commonplaces are shown to be paradoxes. Altogether, Le Mystère français [1] (The French Mystery) provides a penetrating diagnosis.

“HUMA”: In The French Mystery you draw a fairly balanced portrait of our hexagonal mainland. How do you account for this diagnosis?

EMMANUEL TODD: We have mostly analyzed a contradiction between the economic superstructure and the mental infrastructure. Our maps of the industrial rout are most disquieting. We measure inequality in wealth. We describe the effects of the crisis. But in education, demography and family life we find the opposite trend: average educational standards have improved. Women’s emancipation has been going on at a faster rate. The birth rate, irrespective of social class, has reached a more than reasonable level. Life expectancy has never been so high. Homicide and suicide rates are down. These figures give us a real picture. So the contradiction must be underlined.

Roughly, there are two ways of interpreting this book: on the one hand “France is not doing so badly”, and on the other, ”see the great divide between those that are doing badly and those that are doing fine”. In fact the book says: “Careful, there is a contradiction between the ruling class’s vision, those that do as if their country did not exist and lead us to an economic catastrophe, and the real country, the real people who must also be considered.” The crisis of the French political system lies in this blindness. This book could serve revolutionary purposes [2].

HUMA: More than thirty years after The Invention of France, you give us an updated profile of the country but still brushed with what you call “the hand of the past”. Is that it?

TODD: That was thirty years ago, we took pleasure in pointing out France’s persisting diversity. This time, we might have simply registered the fact that the anthropological and religious zones persisted despite changes in our mentality. In fact we find that social change, its acceleration even, are catalyzed and piloted by the old anthropological zones. The old religious or family structures are not simply persistent, but they are still active. Take education for instance. First there was the early lift-off of the cultural zones where the Occitan-speaking family type prevailed. Then those where Catholicism has just collapsed – a peripheral constellation, west and east - achieved top performances. Catholicism is metaphysically dead, but from a social point of view it is still alive and seems to produce effects still. We use the concept of “zombie Catholicism”.

HUMA: Is this what leads you to establish a distinction between two great zones across the country – even if they are somewhat heterogeneous?

TODD: There is a basic opposition between two complementary forms: the long basin around Paris, (“bassin parisien”), between Laon and Bordeaux, together with the Mediterranean front constitute that half of France that was de-Christianized at an early stage, and is characterized by the revolutionary, republican and secular ideal. And home to the individualistic, egalitarian family type. Then all around lies the other, Catholic half. This opposition appears in very old maps. The map drawn by Timothy Tackett, an American, shows that these zones appeared following the adoption of the clergy’s Civil Constitution in 1791, depending on whether it was accepted or refused.

HUMA: Having diagnosed this “zombie Catholicism”, you make out, by contrast, what you call “the post-communist depression” zone?

TODD: To me that is the most important element. The depression that set in in the popular regions and classes of the post-war communist ideological space, with its ailing schools, high unemployment rates, social break-up symptoms. Communism as a collective faith that had a structuring effect. It played an extraordinarily positive part in the life of the common people. It embodied the notion of progress, checked the bad xenophobic instincts. It had faith in culture… All of this imploded, because of Stalinism, leaving a legacy of shame. And so today there is a great void. As an anthropologist I would say that a socialist party under the influence of zombie Catholicism cannot represent the whole of the French Left. Something is lacking in the French political culture and representation. The Communist Party was the ultimate incarnation of the French revolution, a revolution that lives on through its principles.

HUMA: And you find that certain changes might generate a rightist ideological drift?

TODD: In the 1950s everybody could read but only a few had been to university. Those were the times when democracy was in its ascending phase. The masses imitated and challenged the middle class, they looked up to it and to the future. Progress was then the word. Whereas today, among the under-35 age-group a majority has gone to university. Then come those that have been through high school or technical schools. Then comes the 10-to-12% group of those that got stranded at elementary school level and are sometimes poor readers.

Today’s world is completely different. Those with university degrees look out for opportunities abroad, in the infinite spaces of cultural globalization. The middle group is afraid of coming down in the world and is looking down with fear to the 10 to 12% of drop-outs. That middle group looks down to the bottom, to the past. It structurally leans to the Right. Moreover society is ageing, which is a conservative factor in politics.

HUMA: But here again "the French Mystery" lies in the fact that this swing to the right has a paradoxical expression?

TODD: Since I wrote this book the situation has somewhat changed. I believe we have left behind the stage where the Right in general made headway, for now it is the Socialist government that leans to the Right. And I am beginning to perceive a pro-European and neo-liberal evolution of the Socialist Party that, to our great surprise, might take us further than what Sarkozy’s rule was able to achieve. For what is most paradoxical in that book is the finding that the Socialist party’s strongholds are now in the regions that, historically, compared to others, have little faith in the freedom of the individual, in equality between humans, or in the importance of the State as regulator. It is therefore legitimate to wonder if the Socialist Party is not itself affected by this swing.

This is also true of the Right, in the opposite direction. Jérôme Fourquet, who works with IFOP (the French public opinion institute) gave us access to data that are hard to come by, like the sum of voting intentions in each socio-professional categories and region. A majority of the lower-classes in the region of Champagne-Adennes’, at the heart of the equalitarian “half”, voted for Sarkozy in the second round of the presidential election. Because of its local situation, the UMP finds itself under the influence of equalitarian trends.

Whereas Sarkozy’s government had, to say the least, no scruples as regards xenophobia and was very good at designating scapegoats, Muslims, immigrants, Roma, the public or mediating/para-public bodies, teachers, trade-unions, etc. but it did not succeed in deregulating the labour market or in dismantling the welfare state as the Socialist Party is now doing with the help of CFDT (the secularized avatar of the CFTC) which is therefore an instance of zombie-catholicism unionism.

HUMA: Since in your view the Socialist Party and the UMP are laboring under strong inner contradictions and France is much more fragmented than it might seem, would you say that basically France can rebound and be at one with itself, by making equality its first and foremost principle, which it has traditionally been?

TODD: There is an element that is not in the book, but on which the book can shed light: what about Europe, where nations diverge even more than the French provinces? Within the context of societies that are going through the crisis due to hyper-individualism, people are cut off from one another and anxious and lacking the strength adaptation requires, inevitably they turn back to their history and traditions. The truth about Germany now is that it is going through a new nation-building process – an extremely conscious process since its re-unification. So is France, too, but without being aware of it, and in a much more complex and slow way, being so diverse. Its leaders, bracing themselves against the grain of history, believe that they are saving Europe, and especially the euro even though the euro is doomed, its destruction being mechanically programmed, so to speak, by the cultural divergence between the nations. In France, the concept of nation appeared within the Left with the French Revolution. Then it passed over to the Right around 1900. In the void that results from the interminable death throes of the European concept, the National Front is given leeway to propose a stunted, degraded, warped version of the national idea. A sinister vision that excludes and denies French universalism. That is why I call it an anti-national front. What we need in France is a rebirth, within the Left, of the idea of nation, such as can enable us to shake free from the European paralysis and roll back our sleeves and set about solving our economic and social problems.

HUMA: From this you conclude that the tide in favour of the National front is bound to turn?

TODD: It is already ebbing in all the great cities and in the region around Paris. The National Front started in the east; it had narrow links with the presence of immigrants from the Maghreb. But its strongholds have been regularly moving towards the central zone, the revolutionary zone. In the process it has been losing its anti-Maghreb provincial bases. One might worry lest the National Front find its way into the very heart of French culture. But in fact, once it arrives in this equalitarian space it will stand against the wall. And it can’t jump over it, because its rhetoric denounces both the ruling classes (in conformity with the equalitarian stance) and against the foreigners, its scapegoats, , which runs contrary to the equalitarian stance and because of this, also against the French national idea. This, no doubt, is the posture characteristic of a fascist party. But what we can feel rising is the polarization of events around class and the social protest against elites, in which the No vote in the 2005 referendum originated. Social problems are going to multiply and point out the incapacity of the ruling oligarchy. I believe far less in a spring tide in favour of the National front than in a global implosion of political representation, in the general reshuffle, all at once and to everyone’s surprise.

HUMA : One of the main sources you use in you critical analysis fo the movements of society happens to be Marx ?

TODD: True, and that is especially because of my long and endless discussions with my pal, philosopher Bernard Vasseur . About texts, in particular those of the young Marx. Marx has always been the totemic figure for the analysis of historical phenomena and class conflicts. The model of the researcher’s life-long commitment to his intellectual quest, and outside academic structues, with an impressive capacity to express things cruelly and funnily. I can only admire that Marx. My basic book, here, quoted in Après la democracy ("After democracy") and Le Mystère français ("The French Mystery") remains La Lutte des classes en France.

HUMA: What can we draw conclusions from this diagnosis for our common future?