Basta ! : Qu’est-ce qu’un riche, en France, aujourd’hui ?

Monique Pinçon-Charlot [1] : Près de 10 millions de Français vivent aujourd’hui en-dessous du seuil de pauvreté. Celui-ci est défini très précisément. Mais il n’existe pas de « seuil de richesse ». C’est très relatif, chacun peut trouver que son voisin est riche. Et pour être dans les 10 % les plus riches en France, il suffit que dans un couple chacun gagne 3000 euros.

Nous nous sommes intéressés aux plus riches parmi les riches. Sociologiquement, le terme « riche » est un amalgame. Il mélange des milieux très différents, et regroupe ceux qui sont au top de tous les univers économiques et sociaux : grands patrons, financiers, hommes politiques, propriétaires de journaux, gens de lettres... Mais nous utilisons délibérément ce terme. Car malgré son hétérogénéité, ces « riches » sont une « classe », mobilisée pour la défense de ses intérêts. Et nous voulons aujourd’hui contribuer à créer une contre-offensive dans cette guerre des classes que mènent les riches et qu’ils veulent gagner.

Nous nous sommes intéressés aux plus riches parmi les riches. Sociologiquement, le terme « riche » est un amalgame. Il mélange des milieux très différents, et regroupe ceux qui sont au top de tous les univers économiques et sociaux : grands patrons, financiers, hommes politiques, propriétaires de journaux, gens de lettres... Mais nous utilisons délibérément ce terme. Car malgré son hétérogénéité, ces « riches » sont une « classe », mobilisée pour la défense de ses intérêts. Et nous voulons aujourd’hui contribuer à créer une contre-offensive dans cette guerre des classes que mènent les riches et qu’ils veulent gagner.

Pourquoi est-il si difficile de définir cette classe ?

La richesse est multidimensionnelle. Bourdieu parlait très justement de capital – capital économique, culturel, symbolique –, c’est ce qui donne du pouvoir sur les autres. A côté de la richesse économique, il y a la richesse culturelle : c’est le monde des musées, des ventes aux enchères, des collectionneurs, des premières d’opéra... Jean-Jacques Aillagon, président du comité des Arts décoratifs, vient d’être remplacé par un associé-gérant de la banque Lazard. Dans l’association des amis de l’Opéra, on retrouve Maryvonne Pinault (épouse de François Pinault, 6ème fortune de France), Ernest-Antoine Seillière (ancien président du Medef, 37ème fortune de France avec sa famille) [2]...

A cela s’ajoute la richesse sociale, le « portefeuille » de relations sociales que l’on peut mobiliser. C’est ce qui se passe dans les cercles, les clubs, les rallyes pour les jeunes. Cette sociabilité mondaine est une sociabilité de tous les instants : déjeuners, cocktails, vernissages, premières d’opéra. C’est un véritable travail social, qui explique la solidarité de classe. La quatrième forme est la richesse symbolique, qui vient symboliser toutes les autres. Cela peut être le patronyme familial : si vous vous appelez Rothschild, vous n’avez pas besoin d’en dire davantage... Cela peut être aussi votre château classé monument historique, ou votre élégance de classe.

Il existe aussi une grande disparité entre les très riches...

Bernard Arnault, propriétaire du groupe de luxe LVMH, est en tête du palmarès des grandes fortunes professionnelles de France, publié chaque année par la revue Challenges. Il possède 370 fois la fortune du 500ème de ce classement. Et le 501ème est encore très riche ! Comparez : le Smic à 1120 euros, le revenu médian à 1600 euros, les bons salaires autour de 3000 euros, et même si on inclut les salaires allant jusque 10 000 euros, on est toujours dans un rapport de 1 à 10 entre ces bas et hauts salaires. Par comparaison, la fortune des plus riches est un puits sans fond, un iceberg dont on ne peut pas imaginer l’étendue.

Malgré l’hétérogénéité de cette classe sociale, les « riches » forment, selon vous, un cercle très restreint.

On trouve partout les mêmes personnes dans une consanguinité tout à fait extraordinaire. Le CAC 40 est plus qu’un indice boursier, c’est un espace social. Seules 445 personnes font partie des conseils d’administration des entreprises du CAC 40. Et 98 d’entre eux détiennent au total 43 % des droits de vote [3] ! Dans le conseil d’administration de GDF Suez, dont l’État français possède 36 % du capital, il y a des représentants des salariés. Ceux-ci peuvent être présents dans divers comités ou commissions, sauf dans le comité des rémunérations. Cela leur est interdit. Qui décide des rémunérations de Gérard Mestrallet, le PDG ? Jean-Louis Beffa, président de Saint-Gobain, notamment. C’est l’entre-soi oligarchique.

Cela semble si éloigné qu’on peut avoir l’impression de riches vivant dans un monde parallèle, sans impact sur notre vie quotidienne. Vous parlez à propos des riches de « vrais casseurs ». Quel impact ont-ils sur nos vies ?

Avec la financiarisation de l’économie, les entreprises sont devenues des marchandises qui peuvent se vendre, s’acheter, avec des actionnaires qui exigent toujours plus de dividendes. Selon l’Insee, les entreprises industrielles (non financières) ont versé 196 milliards d’euros de dividendes en 2007 contre 40 milliards en 1993. Vous imaginez à quel niveau nous devons être sept ans plus tard !

Notre livre s’ouvre sur une région particulièrement fracassée des Ardennes, avec l’histoire d’une entreprise de métallurgie, qui était le numéro un mondial des pôles d’alternateur pour automobiles (les usines Thomé-Génot). Une petite entreprise familiale avec 400 salariés, à qui les banques ont arrêté de prêter de l’argent, du jour au lendemain, et demandé des remboursements, parce que cette PME refusait de s’ouvrir à des fonds d’investissement. L’entreprise a été placée en redressement judiciaire. Un fonds de pension l’a récupéré pour un euro symbolique, et, en deux ans, a pillé tous les savoir-faire, tous les actifs immobiliers, puis fermé le site. 400 ouvriers se sont retrouvés au chômage. C’est un exemple parmi tant d’autres ! Si vous vous promenez dans les Ardennes aujourd’hui, c’est un décor de mort. Il n’y a que des friches industrielles, qui disent chaque jour aux ouvriers : « Vous êtes hors-jeu, vous n’êtes plus rien. On ne va même pas prendre la peine de démolir vos usines, pour faire des parcs de loisirs pour vos enfants, ou pour planter des arbres, pour que vous ayez une fin de vie heureuse. Vous allez crever. »

Notre livre s’ouvre sur une région particulièrement fracassée des Ardennes, avec l’histoire d’une entreprise de métallurgie, qui était le numéro un mondial des pôles d’alternateur pour automobiles (les usines Thomé-Génot). Une petite entreprise familiale avec 400 salariés, à qui les banques ont arrêté de prêter de l’argent, du jour au lendemain, et demandé des remboursements, parce que cette PME refusait de s’ouvrir à des fonds d’investissement. L’entreprise a été placée en redressement judiciaire. Un fonds de pension l’a récupéré pour un euro symbolique, et, en deux ans, a pillé tous les savoir-faire, tous les actifs immobiliers, puis fermé le site. 400 ouvriers se sont retrouvés au chômage. C’est un exemple parmi tant d’autres ! Si vous vous promenez dans les Ardennes aujourd’hui, c’est un décor de mort. Il n’y a que des friches industrielles, qui disent chaque jour aux ouvriers : « Vous êtes hors-jeu, vous n’êtes plus rien. On ne va même pas prendre la peine de démolir vos usines, pour faire des parcs de loisirs pour vos enfants, ou pour planter des arbres, pour que vous ayez une fin de vie heureuse. Vous allez crever. »

Comment s’exerce aujourd’hui ce que vous nommez « la violence des riches » ?

C’est une violence inouïe. Qui brise des vies, qui atteint les gens au plus profond de leur corps, de leur estime, de leur fierté du travail. Être premier dans les pôles d’alternateur pour automobiles, c’est faire un travail de précision, c’est participer à la construction des TGV, à l’une des fiertés françaises. Casser cela est une violence objective, qui n’est ni sournoise ni cachée, mais qui n’est pas relayée comme telle par les politiques, par les médias, par ces chiens de garde qui instillent le néolibéralisme dans les cerveaux des Français. Pour que ceux-ci acceptent que les intérêts spécifiques des oligarques, des dominants, des riches, deviennent l’intérêt général.

Comment cette violence objective se transforme-t-elle en assujettissement ?

C’est une forme d’esclavage dans la liberté. Chacun est persuadé qu’il est libre d’organiser son destin, d’acheter tel téléphone portable, d’emprunter à la banque pendant 30 ans pour s’acheter un petit appartement, de regarder n’importe quelle émission stupide à la télévision. Nous essayons de montrer à quel système totalitaire cette violence aboutit. Un système totalitaire qui n’apparaît pas comme tel, qui se renouvelle chaque jour sous le masque de la démocratie et des droits de l’homme. Il est extraordinaire que cette classe, notamment les spéculateurs, ait réussi à faire passer la crise financière de 2008 – une crise financière à l’état pur – pour une crise globale. Leur crise, est devenue la crise. Ce n’est pas une crise, mais une phase de la guerre des classes sans merci qui est menée actuellement par les riches. Et ils demandent au peuple français, par l’intermédiaire de la gauche libérale, de payer. Et quand on dit aux gens : « Ce n’est quand même pas à nous de payer ! », ils répondent : « Ah, mais c’est la crise »...

Pourquoi et comment les classes populaires ont-elles intégré cette domination ?

C’est une domination dans les têtes : les gens sont travaillés en profondeur dans leurs représentations du monde. Cela rend le changement difficile, parce qu’on se construit en intériorisant le social. Ce que vous êtes, ce que je suis, est le résultat de multiples intériorisations, qui fait que je sais que j’occupe cette place-là dans la société. Cette intériorisation entraîne une servitude involontaire, aggravée par la phase que nous vivons. Avec le néolibéralisme, une manipulation des esprits, des cerveaux, se met en place via la publicité, via les médias, dont les plus importants appartiennent tous à des patrons du CAC 40.

Sommes-nous prêts à tout accepter ? Jusqu’où peut aller cette domination ?

Dans une chocolaterie qu’il possède en Italie, le groupe Nestlé a proposé aux salariés de plus de cinquante ans de diminuer leur temps de travail [4], en échange de l’embauche d’un de leurs enfants dans cette même entreprise. C’est une position perverse, cruelle. Une incarnation de ce management néolibéral, qui est basé sur le harcèlement, la culpabilisation, la destruction. Notre livre est un cri d’alerte face à ce processus de déshumanisation. On imagine souvent que l’humanité est intemporelle, éternelle. Mais on ne pense pas à la manipulation des cerveaux, à la corruption du langage qui peut corrompre profondément la pensée. Le gouvernement français pratique la novlangue : « flexi-sécurité » pour ne pas parler de précarisation, « partenaires sociaux » au lieu de syndicats ouvriers et patronat, « solidarité conflictuelle ». Le pouvoir socialiste pratique systématiquement une pensée de type oxymorique, qui empêche de penser. Qui nous bloque.

Les riches entretiennent une fiction de « surhommes » sans qui il n’y aurait pas travail en France, estimez-vous. Menacer les riches signifie-t-il menacer l’emploi ?

Cette menace est complètement fallacieuse. Dans la guerre des classes, il y a une guerre psychologique, dont fait partie ce chantage. Mais que les riches s’en aillent ! Ils ne partiront pas avec les bâtiments, les entreprises, les autoroutes, les aéroports... Quand ils disent que l’argent partira avec eux, c’est pareil. L’argent est déjà parti : il est dans les paradis fiscaux ! Cette fiction des surhommes fonctionne à cause de cet assujettissement, totalitaire. Quand on voit le niveau des journaux télévisés, comme celui de David Pujadas, il n’y a pas de réflexion possible. En 10 ans, les faits divers dans les JT ont augmenté de 73 % !

Certains se plaignent d’une stigmatisation des « élites productives ». Les riches ont-ils eux aussi intériorisé ce discours, cette représentation ?

Notre livre s’ouvre sur une citation extraordinaire de Paul Nizan [5] : « Travaillant pour elle seule, exploitant pour elle seule, massacrant pour elle seule, il est nécessaire [à la bourgeoisie] de faire croire qu’elle travaille, qu’elle exploite, qu’elle massacre pour le bien final de l’humanité. Elle doit faire croire qu’elle est juste. Et elle-même doit le croire. M. Michelin doit faire croire qu’il ne fabrique des pneus que pour donner du travail à des ouvriers qui mourraient sans lui ». C’est pour cela que cette classe est tout le temps mobilisée : les riches ont sans cesse besoin de légitimer leur fortune, l’arbitraire de leurs richesses et de leur pouvoir. Ce n’est pas de tout repos ! Ils sont obligés de se construire en martyrs. Un pervers narcissique, un manipulateur, passe en permanence du statut de bourreau à celui de victime, et y croit lui-même. C’est ce que fait l’oligarchie aujourd’hui, par un renversement du discours économique : les riches seraient menacées par l’avidité d’un peuple dont les coûts (salaires, cotisations...) deviennent insupportables. On stigmatise le peuple, alors que les déficits et la dette sont liés à la baisse des impôts et à l’optimisation fiscale.

Depuis que le parti socialiste est au pouvoir, qu’est-ce qui a changé ? Y a-t-il eu des améliorations concernant cette violence des riches que vous dénoncez ?

On ne peut pas parler d’amélioration : nous sommes toujours dans un système oligarchique. Nos dirigeants sont tous formés dans les mêmes écoles. Quelle différence entre Dominique Strauss-Kahn et Nicolas Sarkozy ? Je ne suis pas capable de vous le dire. L’histoire bégaye. Un exemple : le secrétaire général adjoint de l’Élysée est actuellement Emmanuel Macron, qui arrive directement de la banque d’affaires Rothschild. Sous Nicolas Sarkozy, ce poste était occupé par François Pérol, qui venait aussi de chez Rothschild. Les banques Lazard et Rothschild sont comme des ministères bis [6] et conseillent en permanence le ministre de l’Économie et des Finances. La mission de constituer la Banque publique d’investissement (BPI) a été confiée par le gouvernement à la banque Lazard... Et la publicité sur le crédit d’impôt lancé par le gouvernement a été confiée à l’agence Publicis. Qui après avoir conseillé Nicolas Sarkozy conseille maintenant Jean-Marc Ayrault. On se moque de nous !

Pierre Moscovici et François Hollande avait promis une loi pour plafonner les salaires de grands patrons [7]. Ils y ont renoncé. Pierre Moscovici a annoncé, sans rire, qu’il préférait « l’autorégulation exigeante ». Des exemples de renoncement, nous en avons à la pelle ! Le taux de rémunération du livret A est passé de 1,75 % à 1,25 %, le 1er août. Le même jour, Henri Emmanuelli, président de la commission qui gère les livrets A [8], a cédé au lobby bancaire, en donnant accès aux banques à 30 milliards d’euros supplémentaires sur ces dépôts. Alors qu’elles ont déjà reçu des centaines de milliards avec Nicolas Sarkozy ! Elles peuvent prêter à la Grèce, au Portugal, avec un taux d’intérêt de 8 ou 10 %... Avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), entré en vigueur le 1er janvier 2013, c’est encore 20 milliards d’euros de recettes fiscales en moins chaque année, offerts aux entreprises, et qui plombent le déficit public de façon absolument considérable.

Le Front national a un discours virulent contre les « élites » françaises. N’avez-vous pas peur que votre analyse soit récupérée par l’extrême-droite ?

Nous ne disons pas que les politiques sont « tous pourris », comme le fait le FN. Nous proposons une analyse en terme de classes, pour donner à voir des mécanismes sociaux. Nous cherchons à dévoiler le fonctionnement de cette caste qui casse le reste de la société, dans une logique de prédation qui va se poursuivre dans une spirale infernale. Le Front National désigne comme bouc émissaire l’immigré ou le Rom, donnant en pâture ce qui est visible. Le Rom est d’ailleurs devenu un bouc émissaire transversal à l’échiquier politique, depuis la gauche libérale avec Manuel Valls jusqu’au Front National. Si on doit pointer précisément un responsable à la situation actuelle, c’est plutôt une classe sociale – les riches – et un système économique, le néolibéralisme. Puisqu’il faut des formules fortes : le banquier plutôt que l’immigré !

Vous parlez dans votre ouvrage d’une guerre des classes qui n’est pas sans visage. N’y a-t-il pas un enjeu justement à « donner des visages » à cette classe, comme vous le faites ?

C’est une nécessité absolue. Il faut s’imposer d’acheter chaque année ce bijou sociologique qu’est le palmarès du magazine Challenges. Et s’efforcer d’incarner, de mettre des visages sur cette oligarchie... C’est une curiosité nécessaire, les gens doivent être à l’affût de cette consanguinité, de cette opacité, de la délinquance financière. Nos lecteurs doivent se servir de notre travail pour organiser une « vigilance oligarchique » : montrer aux puissants que leur pouvoir n’est pas éternel, empêcher ce sentiment d’impunité qu’ils ont aujourd’hui, car ils savent que personne n’ira mettre son nez dans leurs opérations financières totalement opaques.

Nous avons aussi expérimenté des visites ethnographiques dans les quartiers riches, pour vaincre nos « timidités sociales ». Se promener dans les beaux quartiers, leurs cinémas, leurs magasins, leurs cafés, est un voyage dans un espace social. Il faut avoir de l’humilité pour accepter d’être remis à sa place, ne pas se sentir à l’aise, se sentir pauvre car vous ne pouvez pas vous payer une bière à six euros. Mais c’est une expérience émotionnelle, existentielle, qui permet des prises de conscience. Une forme de dévoilement de cette violence de classe.

Propos recueillis par Agnès Rousseaux, pour Basta

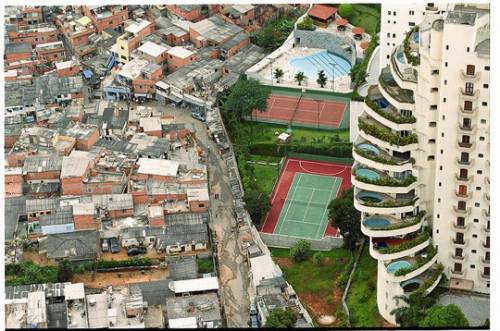

Photo de une : complexe de Paraisópolis, à proximité d’une favela, au sud de São Paulo (Brésil) / Tuca Vieira

del.icio.us

del.icio.us Imprimer

Imprimer

Digg

Digg