28/05/2013

La couleur d’origine / La vie d'Adèle : le point de vue de l'auteure : Julie Maroh

Voilà bientôt deux semaines que je repousse ma prise de parole quant à La vie d’Adèle. Et pour cause, étant l’auteure du livre adapté, je traverse un processus trop immense et intense pour être décrit correctement.

Voilà bientôt deux semaines que je repousse ma prise de parole quant à La vie d’Adèle. Et pour cause, étant l’auteure du livre adapté, je traverse un processus trop immense et intense pour être décrit correctement.

Ce n’est pas seulement à propos de ce que Kechiche a fait. C’est un processus à propos de l’idée de la répercussion de nos actes, d’écrire une ridicule histoire l’été de mes 19 ans et d’arriver à… « ça » aujourd’hui.

C’est un processus à propos de l’idée de prendre la parole et transmettre sur la Vie, l’Amour, l’Humanité en tant qu’artiste, de manière générale. C’est un processus à propos de moi-même et du chemin que j’ai choisi. Donc, oui… je suis traversée d’un sentiment indescriptible à propos de la répercussion. De se lever et de parler, et où cela peut mener.

Moi ce qui m’intéresse c’est la banalisation de l’homosexualité.

Je n’ai pas fait un livre pour prêcher des convaincu-e-s, je n’ai pas fait un livre uniquement pour les lesbiennes. Mon vœu était dès le départ d’attirer l’attention de celles et ceux qui:

- ne se doutaient pas

- se faisaient de fausses idées sans connaître

- me/nous détestaient

Je sais que certains sont dans un tout autre combat: garder cela hors-norme, subversif. Je ne dis pas que je ne suis pas prête à défendre cela. Je dis simplement que ce qui m’intéresse avant tout c’est que moi, celles/ceux que j’aime, et tous les autres, cessions d’être:

- insulté-e-s

- rejeté-e-s

- tabassé-e-s

- violé-e-s

- assassiné-e-s

Dans la rue, à l’école, au travail, en famille, en vacances, chez eux. En raison de nos différences.

Chacun aura pu interprété et s’identifier au livre à sa convenance. Je tenais toutefois à repréciser le point de départ. Il s’agissait également de raconter comment une rencontre se produit, comment cette histoire d’amour se construit, se déconstruit, et ce qu’il reste de l’amour éveillé ensemble, après une rupture, un deuil, une mort. C’est cela qui a intéressé Kechiche. Aucun de nous n’avait une intention militante, néanmoins j’ai très vite pris conscience après la parution du Bleu en 2010 que le simple fait de parler d’une minorité telle qu’elle soit participe à en défendre la cause (ou le contraire, selon.) et que cela nous dépasse complètement.

Le dégradé de la BD jusqu’au film

Kechiche et moi nous sommes rencontrés avant que j’accepte de lui céder les droits d’adaptation, c’était il y a plus de 2 ans. J’ai toujours eu beaucoup d’affection et d’admiration pour son travail. Mais surtout c’est la rencontre que nous avons eue qui m’a poussée à lui faire confiance. Je lui ai stipulé dès le départ que je ne voulais pas prendre part au projet, que c’était son film à lui. Peut-être est-ce ce qui l’a poussé à à me faire confiance en retour. Toujours est-il que nous nous sommes revus plusieurs fois. Je me souviens de l’exemplaire du Bleu qu’il avait sous le bras: il ne restait pas un cm2 de place dans les marges, tout était griffonné de ses notes. On a beaucoup parlé des personnages, d’amour, des douleurs, de la vie en somme. On a parlé de la perte du Grand Amour. J’avais perdu le mien l’année précédente. Lorsque je repense à la dernière partie de La vie d’Adèle, j’y retrouve tout le goût salé de la plaie.

Pour moi cette adaptation est une autre version / vision / réalité d’une même histoire. Aucune ne pourra annihiler l’autre. Ce qui est sorti de la pellicule de Kechiche me rappelle ces cailloux qui nous mutilent la chair lorsqu’on tombe et qu’on se râpe sur le bitume.

C’est un film purement kéchichien, avec des personnages typiques de son univers cinématographique. En conséquence son héroïne principale a un caractère très éloigné de la mienne, c’est vrai. Mais ce qu’il a développé est cohérent, justifié et fluide. C’est un coup de maître.

N’allez pas le voir en espérant y ressentir ce qui vous a traversés à la lecture du Bleu. Vous y reconnaîtrez des tonalités, mais vous y trouverez aussi autre chose.

Avant que je ne vois le film à Paris, on m’avait tellement prévenue à coups de « C’est librement adapté hein, ohlala c’est très très librement adapté », je me voyais déjà vivre un enfer… Chez Quat’Sous Films se trouvait tout le découpage des scènes filmées, épinglé au mur en petites étiquettes. J’ai battu des paupières en constatant que les deux-tiers suivaient clairement le cheminement du scénario du livre, je pouvais même en reconnaître le choix des plans, des décors, etc.

Comme certains le savent déjà, beaucoup trop d’heures ont été tournées, et Kechiche a taillé dans le tas. Pourtant, étant l’auteure du Bleu j’y retrouve toujours beaucoup du livre. C’est le cœur battant que j’en reconnais tout mon Nord natal tel que j’avais tenté de le retranscrire en images, enfin « réel ». Et suite à l’introduction de ma déclaration ici je vous laisse imaginer tout ce que j’ai pu ressentir en voyant défiler les plans, scènes, dialogues, jusqu’aux physiques des acteurs et actrices, similaires à la bande dessinée.

Donc quoi que vous entendiez ou lisiez dans les médias (qui cherchent souvent à aller à l’essentiel et peuvent facilement occulter certaines choses) je réaffirme ici que oui, La vie d’Adèle est l’adaptation d’une bande dessinée, et il n’y a rien de mal à le dire.

Quant au cul

Quant au cul… Oui, quant au cul… Puisqu’il est beaucoup évoqué dans la bouche de celles et ceux qui parlent du film… Il est d’abord utile de clarifier que sur les trois heures du film, ces scènes n’occupent que quelques minutes. Si on en parle tant c’est en raison du parti pris du réalisateur.

Je considère que Kechiche et moi avons un traitement esthétique opposé, peut-être complémentaire. La façon dont il a choisi de tourner ces scènes est cohérente avec le reste de ce qu’il a créé. Certes ça me semble très éloigné de mon propre procédé de création et de représentation. Mais je me trouverais vraiment stupide de rejeter quelque chose sous prétexte que c’est différent de la vision que je m’en fais.

Ça c’est en tant qu’auteure. Maintenant, en tant que lesbienne…

Il me semble clair que c’est ce qu’il manquait sur le plateau: des lesbiennes.

Je ne connais pas les sources d’information du réalisateur et des actrices (qui jusqu’à preuve du contraire sont tous hétéros), et je n’ai pas été consultée en amont. Peut-être y’a t’il eu quelqu’un pour leur mimer grossièrement avec les mains les positions possibles, et/ou pour leur visionner un porn dit lesbien (malheureusement il est rarement à l’attention des lesbiennes). Parce que – excepté quelques passages – c’est ce que ça m’évoque: un étalage brutal et chirurgical, démonstratif et froid de sexe dit lesbien, qui tourne au porn, et qui m’a mise très mal à l’aise. Surtout quand, au milieu d’une salle de cinéma, tout le monde pouffe de rire. Les hérétonormé-e-s parce qu’ils/elles ne comprennent pas et trouvent la scène ridicule. Les homos et autres transidentités parce que ça n’est pas crédible et qu’ils/elles trouvent tout autant la scène ridicule. Les seuls qu’on n’entend pas rire ce sont les éventuels mecs qui sont trop occupés à se rincer l’œil devant l’incarnation de l’un de leurs fantasmes.

Je comprends l’intention de Kechiche de filmer la jouissance. Sa manière de filmer ces scènes est à mon sens directement liée à une autre, où plusieurs personnages discutent du mythe de l’orgasme féminin, qui… serait mystique et bien supérieur à celui de l’homme. Mais voilà, sacraliser encore une fois la femme d’une telle manière je trouve cela dangereux.

En tant que spectatrice féministe et lesbienne, je ne peux donc pas suivre la direction prise par Kechiche sur ces sujets.

Mais j’attends aussi de voir ce que d’autres femmes en penseront, ce n’est ici que ma position toute personnelle.

Quoi qu’il en soit je ne vois pas le film comme une trahison. La notion de trahison dans le cadre de l’adaptation d’une œuvre est à revoir, selon moi. Car j’ai perdu le contrôle sur mon livre dès l’instant où je l’ai donné à lire. C’est un objet destiné à être manipulé, ressenti, interprété.

Kechiche est passé par le même processus que tout autre lecteur, chacun y a pénétré et s’y est identifié de manière unique. En tant qu’auteure je perds totalement le contrôle sur cela, et il ne me serait jamais venu à l’idée d’attendre de Kechiche d’aller dans une direction ou une autre avec ce film, parce qu’il s’est approprié – humainement, émotionnellement – un récit qui ne m’appartient déjà plus dès l’instant où il figure dans les rayons d’une librairie.

La palme

Cette conclusion cannoise est évidemment magnifique, à couper le souffle.

Comme évoqué dans mon introduction, tout ce qui me traverse ces jours-ci est tellement fou et démesuré que je ne saurais vous le retranscrire.

Je reste absolument comblée, ébahie, reconnaissante du cours des évènements.

Cette nuit j’ai réalisé que c’était la première fois dans l’histoire du cinéma qu’une bande dessinée avait inspiré un film Palme d’Or, et cette idée me laisse pétrifiée. C’est beaucoup à porter.

Je tiens à remercier tous ceux qui se sont montrés étonnés, choqués, écœurés que Kechiche n’ait pas eu un mot pour moi à la réception de cette Palme. Je ne doute pas qu’il avait de bonnes raisons de ne pas le faire, tout comme il en avait certainement de ne pas me rendre visible sur le tapis rouge à Cannes alors que j’avais traversé la France pour me joindre à eux, de ne pas me recevoir – même une heure – sur le tournage du film, de n’avoir délégué personne pour me tenir informée du déroulement de la prod’ entre juin 2012 et avril 2013, ou pour n’avoir jamais répondu à mes messages depuis 2011. Mais à ceux qui ont vivement réagi, je tiens à dire que je n’en garde pas d’amertume.

Il ne l’a pas déclaré devant les caméras, mais le soir de la projection officielle de Cannes il y avait quelques témoins pour l’entendre me dire « Merci, c’est toi le point de départ » en me serrant la main très fort.

Pour en savoir plus sur le film, vous pouvez télécharger son dossier de presse

Et concernant le porn lesbien, un petit lien

L’ombre du tournage -> http://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/article/2013/05/...

10:25 Publié dans Actualités, Cinéma, Livre, Point de vue, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julie maloh, la vie d'adèle, cinéma |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

26/05/2013

LA VIE D'ADELE : PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES : UNE OEUVRE MAGISTRALE

Palme d'or Festival de Cannes 2013. Après l’Esquive, la Graine et le Mulet ou Vénus noire, Abdellatif Kechiche présente, La Vie d’Adèle, une œuvre magistrale et offre la découverte d’une jeune actrice extraordinaire, Adèle Exarchopoulos.

Palme d'or Festival de Cannes 2013. Après l’Esquive, la Graine et le Mulet ou Vénus noire, Abdellatif Kechiche présente, La Vie d’Adèle, une œuvre magistrale et offre la découverte d’une jeune actrice extraordinaire, Adèle Exarchopoulos.

La Vie d’Adèle, d’Abdellatif Kechiche. France, 2 h 55. Compétition. Dans la Vie de Marianne, Marivaux écrit, à la première personne et d’une plume intensément libre, l’histoire de son héroïne, d’une femme dans son époque. On connaît la prédilection d’Abdellatif Kechiche pour les grands textes qui parlent au monde, sa volonté artistique réitérée d’en insuffler la puissance à des personnages qui, par une réappropriation commune, la porteront au présent de la société. Ici, Adèle (Adèle Exarchopoulos), lycéenne qui festoie de littérature, dévore livres et bolognaises des repas familiaux avec un égal plaisir des sens.

À l’âge où les mouvements du cœur et du corps débordent, Adèle cherche à s’orienter au plus intime entre réfractions du regard des autres, carrefour des possibles et voies de traverse. Kechiche installe sa classe de bacheliers en y circulant à l’envi, scrute à fleur de peau les frémissements dont le mystère peut tout soudain s’éclairer de fulgurances comme de sensibles flammèches sur les pas d’Antigone, s’évader dans le recoin obtus d’un silence. Comme eux, ses plans basculent en un instant de la haute tragédie aux conversations de filles sur le dernier qui passe. C’est cru, drôle, source de jubilatoires remémorations. Adèle est d’emblée nimbée d’une grâce cinématographique que le cinéaste va tenir près de trois heures d’écran, au fil du récit d’une passion d’amour et de désamour sublimement charnelle. Invitée par les enseignants à méditer sur le coup de foudre et ses représentations littéraires, Adèle en sera frappée au coin de la rue.

À l’âge où les mouvements du cœur et du corps débordent, Adèle cherche à s’orienter au plus intime entre réfractions du regard des autres, carrefour des possibles et voies de traverse. Kechiche installe sa classe de bacheliers en y circulant à l’envi, scrute à fleur de peau les frémissements dont le mystère peut tout soudain s’éclairer de fulgurances comme de sensibles flammèches sur les pas d’Antigone, s’évader dans le recoin obtus d’un silence. Comme eux, ses plans basculent en un instant de la haute tragédie aux conversations de filles sur le dernier qui passe. C’est cru, drôle, source de jubilatoires remémorations. Adèle est d’emblée nimbée d’une grâce cinématographique que le cinéaste va tenir près de trois heures d’écran, au fil du récit d’une passion d’amour et de désamour sublimement charnelle. Invitée par les enseignants à méditer sur le coup de foudre et ses représentations littéraires, Adèle en sera frappée au coin de la rue.

Déconcertée par la spirale de ses désirs

Au bleu sourd de la chevelure d’Emma (Léa Seydoux) répondent en frottement d’étincelles les fleurettes de l’écharpe d’Adèle. Abdellatif Kechiche s’est inspiré d’une bande dessinée de Julie Maroh, Le bleu est une couleur chaude. De la couleur et du récit, il restituera l’essence, s’en emparant à sa manière singulière. Il excelle encore dans les scènes de groupe, bars de femmes où Adèle et Emma lieront leurs approches, réunions d’amis et repas de famille dont il sait inventer les effets de langages et de visages comme s’il s’agissait d’un répertoire qu’il se contenterait d’enregistrer.

Premier extrait de La vie d'Adèle :

Premiers pas fragiles d’Adèle, déconcertée par la spirale de ses désirs. Elle tombe en amour en même temps qu’elle semble surgir à la lumière depuis un abîme de cruelles incertitudes. Premier baiser solaire dans un parc que tout enchante avant la fournaise de l’étreinte. Kechiche et deux comédiennes abandonnées à leur art la représentent comme jamais, passions de femmes dans la durée du filmage et la violence de l’élan, chorégraphie de corps qui s’affirment et s’abolissent dans l’autre, sauvagerie magnifique de la jouissance. À cette scène de sexe plein cadre, deux autres feront écho, amoindrissant subtilement leur intensité. Les présentations aux familles respectives des deux jeunes femmes donneront lieu à deux dîners où tout sera dit en mets et gestes de leurs différences sociales. Chez Emma, son homosexualité pas plus que son cursus aux beaux-arts ne soulève de préoccupation. Les parents d’Adèle, bien plus modestes, ne conçoivent ni l’un ni l’autre. De là viendra la chute, frayant peu à peu sa percée dans une histoire de couple et de désunion telle qu’elle peut résonner en chaque spectateur. L’intime, en plans très serrés sur la palette infinie de ses expressions, se conjugue ainsi à l’universel que sculptent les choix plastiques, membres rompus de plaisir rejoignant presque l’abstraction à l’instar d’une toile de Francis Bacon. Emma peint. Adèle suit sa vocation d’institutrice et de nombreux retours de séquences caressantes substitueront aux amours mortes l’attendrissement des tout petits. Adèle écrit son histoire à la première personne, libre et franche. Elle ne s’aliène qu’à la toute-puissance amoureuse et se fie à sa seule boussole.

Deuxième extrait :

Publié par le journal l'Humanité

"La Vie d'Adèle" : les mots bleus de Kechiche par lemondefr

Débat autour d’un tournage qui n’a pas tourné rond

Envoyée spéciale de l'Humanité MJS. Dans un communiqué envoyé à toutes les rédactions, le Spiac CGT dénonce les difficiles conditions de tournage du film d’Abdellatif Kechiche, présenté à Cannes en compétition : « Journées de travail de seize heures, déclarées huit », ainsi que des « horaires de travail anarchiques ou modifiés au dernier moment, avec convocations par téléphone pendant les jours de repos ou durant la nuit ; renégociations des contrats en milieu de tournage, qui contraignent les techniciens à travailler les samedis sans être payés ; modification du plan de travail au jour le jour. »

Le syndicat des techniciens pointe la responsabilité de la région Nord-Pas-de-Calais en tant que collectivité territoriale coproductrice du film (« nous nous demandons si l’institution régionale n’est pas en train d’apporter sa caution à ce type de pratiques et de comportements », écrit-il), ainsi que celle des autres coproducteurs, Quat’Sous Films, Wild Bunch, Vincent Maraval et Brahim Chioua, ces derniers s’étant par ailleurs opposés au syndicat sur la question de l’extension de la convention collective.

Pour le Spiac CGT, cette « affaire » révèle l’urgence de l’application d’une convention collective pour que cessent de telles méthodes.

20:03 Publié dans Actualités, ACTUSe-Vidéos, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma français, festival de cannes 2013, professionels du cinéma, conditions de travail, intermittents, abdellatif kechiche, spiac, palme d'or |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

08/05/2013

En ce temps-là, la classe ouvrière allait au Paradis

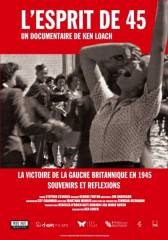

Un documentaire de Ken Loach, c’est une profession de foi, un engagement, un plaidoyer.

Le militant

se penche sur le passé de la Grande-Bretagne. L’Esprit de 45, en salle ce mercredi.

Un documentaire de Ken Loach, c’est une profession de foi, un engagement, un plaidoyer.

Le militant

se penche sur le passé de la Grande-Bretagne. L’Esprit de 45, en salle ce mercredi.

S’il est un réalisateur, parmi les célèbres, demeuré fidèle à des convictions progressistes, dont on ne l’a jamais vu se départir, c’est bien Ken Loach. Le voici qui persiste et signe avec ce documentaire. La thèse en est qu’il y a bien un moment où la classe ouvrière d’outre-Manche a tenu une place prépondérante dans l’histoire du pays, à savoir à la Libération, période dont il serait bon de retrouver aujourd’hui les valeurs.

Un exposé ayant valeur de cours magistral nous rappelle le rôle tenu alors par la Grande-Bretagne, seule parmi les grandes puissances occidentales à n’avoir pas été mise à genoux par les bombardements nazis, d’où une expansion industrielle phénoménale, conséquence des besoins considérables des marchés. De même que la société britannique avait trouvé son unité pendant la guerre, elle la prolonge pendant la paix avec le vote qui porte les travaillistes au pouvoir, au grand dam de Churchill, dans un raz-de-marée sans précédent. Ce qui naît alors est le sujet de ce film qui ignore ce qui a pu se dérouler précédemment, soit depuis la naissance du Labour, aux premiers jours du XXe siècle.

Un brillant travail de documentation

Le point de vue est clair, la méthode de travail tout autant. Elle consiste à aller dans les archives avec méticulosité pour en sortir tous les plans utiles à la démonstration et, parallèlement, à interviewer des témoins de la période racontant ce que fut leur vie, le tout en noir et blanc (à l’exception de la dernière séquence), dans un souci d’harmonie. Le résultat est magnifique, digne d’un artiste en ce qu’on y trouve cette touche sensible qui distingue le créateur de l’historien ou du journaliste. Et quel travail de documentation ! Chacun connaît des images de Churchill fumant ses gros cigares, tout en assénant ses vérités souveraines.

Le point de vue est clair, la méthode de travail tout autant. Elle consiste à aller dans les archives avec méticulosité pour en sortir tous les plans utiles à la démonstration et, parallèlement, à interviewer des témoins de la période racontant ce que fut leur vie, le tout en noir et blanc (à l’exception de la dernière séquence), dans un souci d’harmonie. Le résultat est magnifique, digne d’un artiste en ce qu’on y trouve cette touche sensible qui distingue le créateur de l’historien ou du journaliste. Et quel travail de documentation ! Chacun connaît des images de Churchill fumant ses gros cigares, tout en assénant ses vérités souveraines.

Ici, par exemple, on pourra découvrir des plans de l’homme en pleine campagne électorale renonçant à parler sous les huées populaires. De surcroît, il s’agit en vérité d’un film d’auteur fidèle à sa manière. Ce que l’on voit ici, autre exemple, de la nationalisation des chemins de fer et de l’arrêt de la gabegie, qui était due à la concurrence des réseaux privés, rejoint précisément ce que Ken Loach avait pu traiter déjà par la fiction, en l’occurrence dans The Navigators.

Convoquer un socialisme authentique

De même avec l’emploi ou le logement. Concrétisation d’une utopie, mais qui n’aura qu’un temps. Margaret Thatcher, arrivée au pouvoir, s’empressera de défaire tout ce qui avait été édifié sans que le parti, qui n’a cessé de se social-démocratiser, s’en émeuve outre mesure, lui-même converti aux nécessités du marché. C’est donc bien cet esprit que convoque le titre, que le réalisateur intime de retrouver, celui d’un socialisme authentique qui mette l’homme, non le profit, au poste de commandement.

L’Esprit de 45, de Ken Loach. Grande-Bretagne, 1 h 34.

Artcile publié par le journal l'Humanité

Bande annonce L'ESPRIT DE 45 - Ken Loach par cinemadupantheon

16:12 Publié dans Actualités, ACTUSe-Vidéos, Cinéma, International, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grande-bretagne, cinéma, ken loach |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

08/04/2013

ADIEU SARA MONTIEL !

Disparition de l'actrice espagnole Sara Montiel à son domicile madrilène.

Disparition de l'actrice espagnole Sara Montiel à son domicile madrilène.

Elle était née le 10 mars 1928 et était considérée comme l’actrice espagnole la plus célèbre d’Hollywood. Elle a tourné une cinquantaine de films, dont plusieurs grands succès commerciaux.

Sara Montiel, dite aussi Sarita Montiel, de son vrai nom María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isadora Abad Fernández, née le 10 mars 1928 à Campo de Criptana (province de Ciudad Real, Castille-La Manche, et morte le 8 avril 2013 à Madrid, Espagne), est une star espagnole. Le chemin fut long pour que la petite paysanne pauvre de la Mancha - le pays de Don Quichotte - devienne une star. Trop à l'étroit pour pouvoir l'élever convenablement, ses parents la confient à des amis qui vont la prendre en charge à Orihuela, dans la province d'Alicante. À l'âge de 13 ans, elle participe à un concours de chant, dont le gagnant doit être récompensé par des cours de comédie et de chant. Elle remporte le premier prix, et se révèle rapidement une élève très douée.

Sara Montiel, actrice et chanteuse

Sara Montiel, actrice mais aussi chanteuse aux tonalités chaudes et graves, de son vrai nom Maria Antonia Abad Fernandez, avait fait ses débuts en 1944 avec un petit rôle dans le film "Te quiero para mi", avant de tourner dans 48 films jusqu'en 1974.

On peut retenir un étrange mélodrame policier, Piel Canela, et surtout Carcel de mujeres (Le Bagne des filles perdues) où elle s'affirme comme une grande comédienne. Grâce à ce dernier film, Hollywood la remarque ; elle y tourne deux chefs d'œuvre, Vera Cruz de Robert Aldrich, et Le Jugement des flèches (Run of the Arrow) de Samuel Fuller. Elle y tourne également un troisième film, Serenade, réalisé par Anthony Mann qu'elle épouse, et dont elle divorce sept ans plus tard. Son séjour à Hollywood sera brièvement interrompu par un dernier film mexicain, Donde El Circulo Termina (La Belle de Mexico), un excellent film policier, prototype du film noir latino-américain.

C'est toutefois grâce à un film espagnol, El ultimo cuplé (Valencia) réalisé par Juan de Orduña en 1957, que Sara Montiel trouve enfin son véritable emploi.

Elle avait abandonné sa carrière d'actrice en 1975, pour se consacrer entièrement à la chanson.

Épouse de 1957 à 1963 du réalisateur américain Anthony Mann, l'un de ses quatre maris, connue pour sa beauté voluptueuse et sensuelle, elle avait été la première actrice espagnole à rencontrer le succès à Hollywood.

En 1979 elle avait épousé son troisième mari, l'industriel espagnol Pepe Tous, décédé en 1992, avec lequel elle avait adopté deux enfants, Thais et Zeus.

15:35 Publié dans Actualités, Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : sara montiel, actrice, disparition, veracruz |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |