09/08/2025

« Le Mystère Cléopâtre » à l’Institut du monde arabe : la reine d’Égypte au-delà des clichés

11:28 Publié dans Actualités, Cinéma, Connaissances, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cleopatre, exposition |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

26/01/2025

BIOGRAPHIE D'EDY LAMARR, ACTRICE ET SCIENTIFIQUE

Fille d'un riche banquier viennois, Hedy Lamarr (de son vrai nom Hedwig Eva Maria Kiesler) naît le 9 novembre 1914 dans la capitale autrichienne. L'éducation est confiée à un précepteur dès l'âge de quatre ans, excelle six ans plus tard au piano, dans la danse, maîtrise quatre langues.

Remarquée par sa beauté, elle se présente aux portes d'un studio de cinéma viennois pour aider financièrement ses parents. Commence alors une carrière dans le cinéma. Dans le film Extase, sorti en 1933, Hedy Lamar campe son rôle le plus connu. Nue, elle simule un orgasme pour la première fois sur grand écran. Sa réputation de femme sulfureuse ne la quittera plus.

La même année, elle épouse Friederich Mandl, un marchand d'arme prolifique. Bien que malheureuse en ménage, Hedy Lamar côtoie le monde de l'armée par le biais de son mari. Un épisode déterminant de sa vie qui nourrira de longues conversations autour des missiles radioguidés qui donnera naissance à une invention visionnaire. Elle traverse l'Atlantique en 1937.

Là, elle devient Hedy Lamarr et déploie ses talents d'actrice dans H. M. Pulham, Esq. (1941) et Tortilla Flat, Elle lance sa propre société de production en 1946 grâce à laquelle elle interprète son plus beau rôle, dans The Strange Woman (1946, Le Démon de la chair). Trois ans plus tard, elle revenient aux clichés exotiques dans Samson and Delilah (1de Cecil B. DeMille, qui lui offrira ainsi son plus grand succès commercial.

Réputée comme l’une des plus belles femmes du monde, elle est aussi considérée comme une croqueuse d’hommes, et enchaîne les histoires d’amour.

Un pianiste et une actrice, parents du Wi-Fi

À l'occasion d'une soirée mondaine Hedy Lamarr rencontre le pianiste George Antheil. Tous les deux discutent longuement de l'armement, un sujet d'Hedy maîtrise parfaitement et qui passionne George Antheil. Nous sommes en 1941 et la seconde guerre mondiale ravage l'Europe. George et Hedy imaginent ensemble un système de cryptage des communications applicables aux torpilles radioguidées trop souvent détournées.

Le système est basé sur un émetteur-récepteur qui permet à la torpille de changer de fréquence de transmission pour ne pas être détectée par les ennemis. Ce principe de transmission régit toujours nos technologies modernes sans fils comme les GPS, les communications militaires.

Une reconnaissance tardive

Leur invention passe totalement inaperçue et c'est seulement 21 ans plus tard, avec le progrès électronique, que l'armée américaine y voit une utilité. Aujourd'hui, la plupart des téléphones portables utilisent le système pensé par le duo Lamarr-Antheil.

Elle s'éteint le 19 janvier 2000, près d'Orlando (Floride).

Podcast de l'article à écouter}}}

Podcast de l'article à écouter}}}

11:37 Publié dans Cinéma, Connaissances, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edy lamarr, actrice, scientifique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

19/06/2024

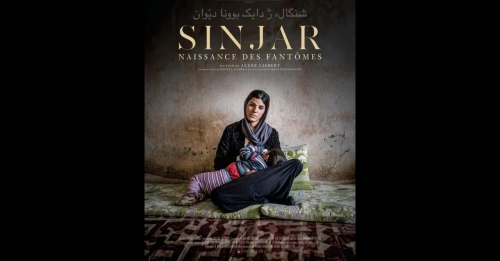

« Sinjar, naissance des fantômes » : les esclaves sexuelles de Daech témoignent

Le 3 août 2014, le groupe « État islamique » s’est lancé à la conquête de la région du mont Sinjar, en Irak, capturant des milliers de femmes et massacrant les hommes. Un documentaire exceptionnel revient sur ces années terribles et les fantômes qui hantent encore ces femmes.

« Je suis la mémoire et la douleur est mon nom. Nous, Yézidis, nous sommes tous morts. » Le documentaire d‘Alexe Liebert s’ouvre sur ces phrases terribles, glaçantes. L’écran est noir et nous sommes seuls avec des mots qui résonnent d’autant plus durement qu’on se souvient des Yézidis.

Personne ne savait très bien de qui il s’agissait, ni ne connaissait l’endroit où ils vivaient. C’était à l’été 2014. Il y a dix ans. Un horrible été marqué par la proclamation de l’« État islamique » dans la ville irakienne de Mossoul. Et très vite, le 3 août, les Yézidis ont fait la une de l’actualité.

Ils étaient attaqués par les djihadistes. Les hommes et les vieillards massacrés, les femmes et les filles enlevées, les maisons brûlées. Ils se sont réfugiés au sommet d’une montagne et ont attendu l’aide internationale, qui n’est pas arrivée.

Seuls les combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), l’organisation d’Abdullah Öcalan, sont venus à leur secours, les armes à la main, mettant un terme au génocide en cours. Mais des milliers de femmes ont disparu, devenues esclaves sexuelles à Raqqa, Deir ez-Zor en Syrie, et même vendues à de riches Soudanais, Jordaniens ou Saoudiens.

Une minorité religieuse unique

Accompagnée du photographe Michel Slomka, la réalisatrice Alexe Liebert a commencé à s’intéresser à l’histoire de ces populations en 2015. Puis, en 2017, le binôme s’est rendu sur place. La zone où vivent les Yézidis dans leur grande majorité est le Sinjar, en territoire irakien, tout contre la frontière avec la Syrie.

D’origine kurde, ils représentent une minorité religieuse unique, mélange de zoroastrisme et autres cultes perses de l’Antiquité. Ils vénèrent Malek Taus, ou l’ange Paon. Dans leur histoire, ils ont vécu des dizaines de massacres mais sont toujours là, peuple montagnard semi-nomade à l’hospitalité légendaire.

Le documentaire est intelligemment construit, qui permet de s’immerger dans l’environnement naturel de ce peuple, d’entendre son chant décrivant ses souffrances et, bien sûr, de recevoir des témoignages forts. « Quelle religion, quelle croyance autorisent la vente des femmes ? » demande le chanteur.

Le sort des enfants enlevés

Se succèdent alors des portraits de femmes, toutes se tordant les mains, le regard fuyant comme cherchant à échapper aux souvenirs, aux fantômes. Puis la parole se libère, souvent accompagnée de larmes. Comment pourrait-il en être autrement en entendant cette violence : le viol permanent, les coups, voire les meurtres. Sur un téléphone récupéré, une annonce reste gravée : « Esclave sexuelle à vendre. Belle, grande, élancée, obéissante. 12 000 $. » Alexe Liebert revient ensuite sur le sort des enfants enlevés, leur traumatisme et surtout leur endoctrinement. Ils ne parlent plus kurde, s’étonnent de voir les femmes non voilées et s’exclament : « Si mon père était là, il vous couperait la tête ! »

Des témoignages rendus possibles car des groupes d’hommes se sont organisés pour les récupérer après des contacts secrets téléphoniques, payant des passeurs, risquant eux-mêmes leur vie. Un documentaire exceptionnel à bien des égards, à voir absolument.

Sinjar, naissance des fantômes, d’Alexe Liebert, France, 1 h 43, sortie en salles le 19 juin 2024.

19:38 Publié dans Actualités, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sinjar, daesh |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

23/05/2024

Cannes 2024 : Lula, toujours combatif devant la caméra d’Oliver Stone

La conversation du réalisateur états-unien avec le président brésilien permet de revenir sur l’incroyable machination politico-judiciaire visant à écarter ce dernier du pouvoir.

Le cinéaste Oliver Stone arpente depuis plusieurs années maintenant le cône sud du continent américain. Alors que l’avènement de gouvernements de gauche au début des années 2000 avait apporté une certaine prospérité à ces pays, la réaction s’est rapidement mise en place, soutenue par Washington.

Le cas le plus emblématique est sans doute celui du Brésil, mastodonte démographique et économique du continent. À partir de conversations avec Lula, Oliver Stone, avec son compère Rob Wilson, revient plus précisément sur la période 2016-2022, et d’abord sur la personnalité de celui qui est redevenu président – le premier Brésilien issu de la classe ouvrière à occuper un tel poste.

C’est un peu l’ascension, la chute puis le retour triomphal d’un dirigeant hors norme. D’abord syndicaliste, Lula a compris les limites de l’action revendicative et décide de fonder une organisation politique, le Parti des travailleurs (PT). Mais le plus intéressant dans ce documentaire montré en séance spéciale est sans doute le rappel du mécanisme mis en place pour tenter d’écarter les progressistes du pouvoir avec l’épisode Bolsonaro et l’intrusion de ce qu’on appelle le lawfare, l’instrumentalisation politique de la justice.

Le juge Sergio Moro, qui se vantait d’avoir mis Lula en prison (et qui est devenu ministre de la Justice de Bolsonaro) apparaît ainsi pour ce qu’il est : un vulgaire pion ambitieux dans une stratégie politique dangereuse. À bientôt 80 ans, c’est un Lula apaisé, aux yeux brillants et espiègles, qui proclame devant la caméra de Sone et Wilson, comme il le faisait devant des foules ouvrières cinquante ans auparavant : « Nous devons continuer à nous battre. »

Lula, d’Oliver Stone et Rob Wilson, États-Unis/Brésil, 1 h 30

19:46 Publié dans Actualités, Cinéma, Histoire, Médias | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lula, olivier stone |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

11/09/2020

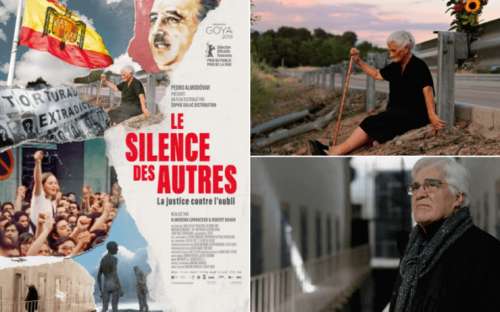

Espagne. “Le Silence des autres”, le film qui donne la parole aux victimes du franquisme

Produit par Pedro Almodóvar, le documentaire Le Silence des autres met au premier plan des victimes de la dictature de Franco qui, encore aujourd’hui, se battent pour obtenir justice. Un film à découvrir...

Sa voix n’est plus qu’un souffle, un râle presque. Arrachés au silence et au poids des ans, ses mots n’en ont que plus de force. Ils concentrent l’obsession de toute une vie, une obstination ultime. María Martín avait six ans quand, le 21 septembre 1936, les franquistes ont emmené et liquidé sa mère.

Faustina López González a été ensevelie dans une fosse commune, par-dessus laquelle file aujourd’hui la route de Buenaventura, dans la province de Tolède. Jamais sa fille n’a pu obtenir que ses assassins soient jugés, jamais elle n’a pu donner à sa mère une digne sépulture. Alors que, pour elle, les jours comptent désormais pour des années, elle refuse de se résigner. Sous le soleil d’une fin de journée, elle vient déposer un bouquet de fleurs sur le bas-côté de la chaussée. “Comme la vie est injuste ! Pas la vie. Nous, les humains… nous sommes injustes.”

À l’instar de centaines de milliers d’Espagnols, María Martín a fait les frais de la loi d’amnistie votée en 1977 par le Congrès de son pays. Pour tourner la page du franquisme (1939-1975), décision a été prise de pardonner tous les délits, les actes de rébellion et de sédition, les abus d’autorités, les répressions politiques, les assassinats et les actes de torture commis sous la dictature. Un “pacte de l’oubli” comme en ont adopté beaucoup de pays au sortir d’années noires. À une spécificité près : “Dans le reste du monde, les jeunes démocraties – en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie – ont abrogé les lois adoptées à la fin des dictatures.

L’Espagne ne l’a pas fait”, souligne la cinéaste espagnole Almudena Carracedo, interrogée par le quotidien El País. Dans la péninsule ibérique, il n’y a eu ni procès des dignitaires du franquisme ni commission de vérité et réconciliation. Un amer retournement de l’histoire Avec son compagnon, Robert Bahar, Almudena Carracedo est l’auteure d’un documentaire poignant, El Silencio de los otros [“Le Silence des autres”].

Il donne la parole à plusieurs victimes du franquisme que la loi de 1977 a privées de justice. Certaines, comme María Martín, sont les enfants, les proches de disparus (cent mille personnes ont été enterrées dans des fosses communes aux quatre coins du pays, rappelle El País). D’autres ont été torturées par des sbires du franquisme comme le sadique Billy el Niño [“Billy the Kid”]. D’autres, enfin, sont les victimes du scandale des bébés volés : des milliers d’enfants en bas âge soustraits à leurs parents pour être vendus à l’adoption.

La caméra d’Almudena Carracedo et de Robert Bahar réunit ces personnes alors qu’elles se préparent à saisir la justice argentine. Un amer retournement de l’histoire : en 1998, c’est à la demande d’un tribunal espagnol, sur la base du principe de compétence universelle, que l’ancien dictateur chilien Augusto Pinochet avait été arrêté à Londres – un événement qui avait bouleversé la notion de justice internationale. Vingt ans plus tard, des Espagnols sont obligés d’aller déposer plainte à dix mille kilomètres de chez eux, en Argentine, pour tenter de faire voler en éclats le pacte de l’oubli.

L’objectif des réalisateurs, comme ils le confient à El País, est toutefois d’aller au-delà des statistiques et des procédures juridiques, “pour qu’il soit clair que c’est de personnes qu’il s’agit”. Ainsi que le formule Robert Bahar : Quand on voit María assise au bord de la route, comment est-il possible de s’opposer à ce qu’une enquête soit ouverte sur [la disparition de sa mère] ?” “Une honte nationale” Produit par El Deseo, la société des frères Almodóvar, Le Silence des autres est “un documentaire indispensable”, écrit El País. Il explore un épisode douloureux de l’histoire espagnole, sur la mémoire duquel les Espagnols se divisent encore aujourd’hui : ouvrir les fosses communes et juger les coupables ? Prolonger l’impunité ? Oublier ?

Le film “est émouvant, mais nous fait surtout honte. Nous avons honte en tant que citoyens et en tant que nation”, commente pour sa part le site El Diario. L’un de ses journalistes, Carlos Hernández, a assisté à une projection du long-métrage en Espagne. Il raconte la fin de la séance, devant une salle a priori en accord avec le message du film : “Les lumières se rallument avant la fin du générique. La majorité des fauteuils est encore occupée ; personne ne semble pressé de partir. Quelques spectateurs déglutissent pour tenter de faire passer la boule qu’ils ont dans la gorge. D’autres ne se cachent pas et essuient leurs joues avec un mouchoir ou directement avec le revers de leur manche.” La chronique d’un “oubli prémédité”

Dans les couloirs du cinéma, les témoignages fusent. “Ils ont emmené mon père, et je n’ai plus jamais eu de nouvelles” ; “Ma grand-mère et ses sœurs ont été tondues et exhibées dans le village… au moins, elles n’ont pas été violées comme les autres voisines qui étaient aussi républicaines…” Et Carlos Hernández de commenter : Ce film est la chronique de l’oubli prémédité des victimes de la dictature, du système grâce auquel le tyran a garanti l’impunité des bourreaux.” Ces derniers mois, comme à chaque fois que la gauche prend le pouvoir en Espagne, la chape de plomb s’est de nouveau fissurée. Porté en juin 2018 à la tête du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sánchez a présenté plusieurs réformes : déplacer les restes de Franco de l’imposant mausolée où ils reposent aujourd’hui, véritable monument à la gloire du régime déchu ; exhumer et identifier les restes des disparus enterrés dans des fosses communes ; créer une commission de vérité sur les exactions commises ; supprimer tous les symboles qui rappellent la guerre civile ou la dictature.

Il souhaiterait aussi retirer sa médaille du Mérite au tortionnaire Billy el Niño, tout un symbole. Mais, pour María Martín, tout cela survient trop tard. La vieille dame s’est éteinte avant la fin du tournage du Silence des autres. Sa fille a repris le flambeau. Le Silence des autres sort le 13 février en France, en partenariat avec Courrier international.

Marie Bélœil, Courrier International

18:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le silence des autres |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |