25/03/2013

Le néo-libéralisme malade tente de s’auto-détruire, l’exemple de Dell

Dell, l'un des plus gros fabricants d'ordinateur au monde, décide de se retirer des marchés pour s'affranchir du diktat des actionnaires. Une opération financière importante, symptôme de la crise du néo-libéralisme.

Dell, l'un des plus gros fabricants d'ordinateur au monde, décide de se retirer des marchés pour s'affranchir du diktat des actionnaires. Une opération financière importante, symptôme de la crise du néo-libéralisme.

Ce qui constitue le néo-libéralisme, dernier avatar du capitalisme mutant, c’est la mondialisation économique sans barrière et le primat de l’actionnaire, qui a complètement perverti l’usage même des marchés d’action. Ce dernier point se révèle particulièrement nocif pour les salariés, on le voit en France avec Sanofi par exemple, où les actionnaires imposent la suppression de postes de chercheurs pour augmenter les dividendes. Mais à moyen terme, il condamne les entreprises elles-même.

A l’origine et en théorie, quand une entreprise entre en bourse, c’est pour se faire financer, lever des fonds auprès d’actionnaires pour lui permettre d’investir, se développer. Aujourd’hui, c’est l’entreprise qui finance l’actionnaire qui, s’estimant propriétaire et sans limite, réclame des dividendes de plus en plus importants. De même empêche-t-ils les investissements tant que la rentabilité sur le capital investi (ROI dans le jargon) n’atteint pas des sommets de plus en plus élevés. De fait, les grands groupes sont assis sur des montagnes d’or, qui ne servent à rien, à part à justifier les hausses régulières de dividendes. Apple détient le record avec 137 milliards de dollars d’épargne, mais les sociétés du Cac 40 se portent bien, Total a un trésor de 18 milliards, EADS de 12 milliards… Lire à ce sujet : les entreprises cotées sur une montagne de cash.

Dell veut sortir de la bourse

Dans le même temps, les investissements baissent. Ce qui ne plaît pas forcément à certains patrons qui ont conscience que sans investissement, qu’il soit matériel ou humain, l’entreprise va péricliter à moyen terme. Un terme qui est déjà advenu chez Dell, constructeur informatique américain, ancien numéro 1 mondial du secteur, dans une impasse stratégique, qui a certes perdu de nombreuses parts de marché mais conserve un bénéfice annuel autour de 3 milliards de dollars. Ce que les actionnaires jugent insuffisants, bien évidemment.

L’entreprise fut fondée et est encore dirigée par Michael Dell, brillant informaticien des années 80. Ce PDG a décidé de racheter, avec deux partenaires, les actions de sa société et de sortir de la bourse. L’opération impressionne, car elle devrait s’élever à au moins 24 milliards de dollars. Et Michael Dell est motivé car il propose de racheter les actions de son entreprise à 25 % au dessus de leur cours, ce que l’on appelle une LBO, une opération de rachat à effet de levier.

Le but évident de Michael Dell est donc de reprendre la main sur son entreprise sans être bloqué par des actionnaires qui réclament une marge garantie de 25 % avant d’autoriser tout investissement. Et Dell qui a, entre autre, raté le virage des smartphones comme des tablettes tactiles, a besoin d’innover, donc d’investir dans l’humain.

Pour ajouter à la méfiance de Michael Dell dans les marchés, il faut également savoir que le groupe a été « attaqué » par des algorithmes de trading haute fréquence en 2010 sans rien demander et a été au cœur de l'un des plus gros « flash krash » de l'histoire.

Le constat d’échec d’un modèle économique

Les commentateurs s’extasient devant l’audace de Dell : « un tour de passe-passe de génie », sans se rendre compte que c’est là un constat clair de la défaillance du modèle néolibéral. A tel point que M. Dell, un entrepreneur texan qui doit n’avoir de vision de Marx qu’avec des cornes et une queue fourchue, a pourtant son pragmatisme économique qui le pousse à quitter les marchés boursiers. Et pensons également à Twitter qui refuse obstinément son entrée en bourse.

Problème, le plan élaboré par Michael Dell et ses partenaires pour quitter WallStreet se heurte aux actionnaires et fonds de pensions. Le milliardaire Carl Icahn, tente de fédérer d'autres actionnaires minoritaires, sur la promesse de faire voter des dividendes immédiats de 9 dollars par action, de quoi plomber la trésorerie de Dell pour rien. Enfin le fonds Blackstone serait sur le point de profiter du moment pour tenter une OPA sur le groupe.

13:58 Publié dans Actualités, Connaissances, Economie, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entreprise, bourse, marchés financiers, financement des entreprises, michael dell, carl icahn, dell |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

27/10/2008

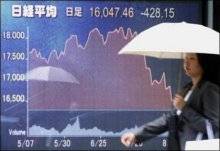

Peut-on se passer de la Bourse ?

Entretiens croisés

avec :

Sylvie Andrieux, députée socialiste des Bouches-du-Rhône, membre de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, Marc Cohen-Solal, délégué syndical CGT à la BNP Paribas, Michel Husson, économiste, membre du conseil scientifique d’ATTAC (*), et Marie-Christine Oghly, présidente du MEDEF Île-de-France.

Selon les cours de la Bourse, la valeur d’une entreprise peut s’effondrer du jour au lendemain. Est-il possible de s’émanciper de la Bourse ? Comment ?

Selon les cours de la Bourse, la valeur d’une entreprise peut s’effondrer du jour au lendemain. Est-il possible de s’émanciper de la Bourse ? Comment ?

Marie-Christine Oghly. Aujourd’hui, seulement 700 entreprises sont cotées en Bourse en France, soit 0,4 % des sociétés anonymes. Il s’agit bien évidemment des plus importantes tant en termes de chiffre d’affaires qu’en termes du nombre d’employés. D’autres modes de financement des entreprises existent : l’investissement familial, les financements de proximité ou encore les « business angels » pour les entreprises innovantes. Néanmoins, aujourd’hui, les investissements que doivent réaliser les entreprises sont de plus en plus importants et coûtent de plus en plus cher, compte tenu de la part occupée par la recherche et l’innovation : il y a donc un impératif à lever des fonds pour répondre à cette exigence. Le succès d’Alternext, marché boursier réservé aux PME, reflète cette nouvelle donne. Il y a clairement, aujourd’hui en France, un manque d’investissement dans le capital-risque.

Sylvie Andrieux. Sur le principe, oui, on peut se passer de la Bourse. Mais il faut surtout permettre l’accès au crédit des PME et des accédants à la propriété par la mise en place d’un fonds national de garantie. La Bourse donne théoriquement une vision objective et réelle de la valorisation d’une entreprise et elle organise la liquidité de la propriété des titres détenus, nous pouvons nous demander si, en réalité, elle n’était pas devenue un outil de profit au service de financiers sans scrupule. Ses fluctuations excessives sont dues à la spéculation. Elles ne sont pas la conséquence de critères économiques et financiers sérieux et mesurables. Toute entreprise peut s’affranchir de la Bourse en limitant la part de son capital mis sur le marché boursier et en diversifiant ses sources de financement, comme je viens de le dire en accédant au crédit.

Michel Husson. Dans la logique d’une économie capitaliste régie par la loi de la valeur, le cours boursier reflète les anticipations de profit : c’est une sorte de droit de tirage sur la plus-value à venir. Jusqu’au milieu des années 1990, les indices boursiers sont bien corrélés avec des indicateurs de profit. Le lien est ensuite rompu, et les cours boursiers se mettent à croître exponentiellement en décrochant complètement de la rentabilité réelle. Cette « exubérance irrationnelle », pour reprendre l’expression de Greenspan, repose sur un socle objectif, qui est le flux permanent de capitaux « libres » à la recherche d’une hyperrentabilité engendrée par la croissance des profits non investis. La déréglementation permet à ces capitaux de circuler et de fondre, tels des oiseaux de proie, sur les segments les plus rentables. Ainsi naissent les bulles qui reposent sur une illusion fondamentale, celle que l’instrument qui leur permet de prétendre à une fraction de la plus-value est aussi un moyen de la produire effectivement. Ce n’est qu’en tarissant la source qui approvisionne ces capitaux que l’on peut imaginer un retour (improbable) à un fonctionnement normal des Bourses.

Michel Husson. Dans la logique d’une économie capitaliste régie par la loi de la valeur, le cours boursier reflète les anticipations de profit : c’est une sorte de droit de tirage sur la plus-value à venir. Jusqu’au milieu des années 1990, les indices boursiers sont bien corrélés avec des indicateurs de profit. Le lien est ensuite rompu, et les cours boursiers se mettent à croître exponentiellement en décrochant complètement de la rentabilité réelle. Cette « exubérance irrationnelle », pour reprendre l’expression de Greenspan, repose sur un socle objectif, qui est le flux permanent de capitaux « libres » à la recherche d’une hyperrentabilité engendrée par la croissance des profits non investis. La déréglementation permet à ces capitaux de circuler et de fondre, tels des oiseaux de proie, sur les segments les plus rentables. Ainsi naissent les bulles qui reposent sur une illusion fondamentale, celle que l’instrument qui leur permet de prétendre à une fraction de la plus-value est aussi un moyen de la produire effectivement. Ce n’est qu’en tarissant la source qui approvisionne ces capitaux que l’on peut imaginer un retour (improbable) à un fonctionnement normal des Bourses.

Marc Cohen-Solal. Le risque d’effondrement des cours, selon les propos de l’un des patrons d’une grande banque qui m’ont été rapportés, « c’est la dure loi du capitalisme ». Une entreprise peut mourir et ses actionnaires n’ont plus alors que les yeux pour pleurer… en particulier les plus petits et parmi eux les actionnaires salariés qui, appâtés par les perspectives de gain et les abondements, y ont placé toutes leurs économies qui disparaissent souvent en même temps que leur emploi. En effet, une désintoxication boursière à la fois des entreprises, des institutions bancaires (la toute récente affaire des caisses d’épargne est à cet égard édifiante) et de toute la société serait nécessaire. Mais comme pour toute addiction, la désintoxication ne se décrète pas mais se construit.

Il suffit de regarder une cote dans un journal (mais pas l’Huma…) pour constater qu’en fait ce ne sont qu’un petit nombre d’entreprises qui sont en Bourse. L’immense majorité des entreprises n’ont pas recours à l’émission d’actions et soit s’autofinancent, soit ont recours à des financements bancaires (en fait souvent les deux). Pourtant, ce sont ces entreprises cotées en Bourse qui donnent le « la » en matière de critères de gestion.

Les entreprises doivent-elles se soumettre aux normes comptables qui dépendent de la Bourse ?

Les entreprises doivent-elles se soumettre aux normes comptables qui dépendent de la Bourse ?

Michel Husson. Les nouvelles normes comptables (IFRS, international financial reporting standard) conduisent à réévaluer trimestriellement les actifs à leur valeur de marché, baptisée « juste valeur ». Tout le monde, ou presque, s’accorde aujourd’hui à dire qu’elles accroissent la volatilité des cours et sont procycliques, notamment en raison de leur interaction avec les règles prudentielles (dites Bâle 2). On se demande bien comment cette monstrueuse absurdité a pu s’imposer à l’échelle européenne.

Sylvie Andrieux. Accéder au marché boursier, c’est accepter des normes comptables communes qui permettent de lire et de comprendre les documents émis (bilans, comptes d’exploitation…) ; mais il faudrait une harmonisation de ces normes à tous les pays avec des systèmes fiscaux comparables (des règles d’amortissement et de provisions notamment). Il faudrait d’abord coordonner nos politiques économiques, et notamment nos politiques budgétaires. Il se trouve qu’il y a des États en Europe qui ont mieux géré leurs finances publiques et qui ont la capacité pour intervenir, notamment l’Espagne. Il faut un contrôle public des agences de notations. Il faut avoir des systèmes de contrôles des comptes, par exemple en finançant, par une redevance sur les banques, des commissaires aux comptes pour les rendre indépendants. Il faut avoir une obligation de transparence sur les produits financiers et savoir exactement quelle est la place des fonds spéculatifs dans le bilan des banques européennes. Il faut réglementer strictement les procédures de ventes à découvert qui sont à l’origine des phénomènes de spéculation affaiblissant l’ensemble du système financier. Il faut avoir une discussion ferme avec la Banque centrale européenne pour la gestion des taux d’intérêts.

Marie-Christine Oghly. Oui. Les entreprises doivent se soumettre aux normes comptables, ce qui représente une forte contrainte pour elles. Les directives européennes sont particulièrement exigeantes dans ce domaine, et il s’agit d’ailleurs d’une bonne chose. Les normes françaises se rapprochent d’ailleurs du système IFRS. Je trouve pour ma part particulièrement rassurante cette exigence de transparence, lors de l’introduction en Bourse ou lors d’une augmentation de capital.

Marc Cohen-Solal. Au-delà du choix entre normes IFRS et normes anciennes, qui est en lui-même très important, c’est le critère de rentabilité, c’est-à-dire le rapport entre profits et capitaux investis, qui est central, et chaque entreprise compare le retour envisageable entre les différentes possibilités qui s’offrent à elle : placement financier ou investissement dans l’entreprise ? Souvent le choix est le placement financier. Et quand il s’agit d’investir, ce n’est pas forcément pour créer des emplois, cela peut aboutir à en détruire.

Est-on obligé de passer par la Bourse pour assurer le financement des entreprises ?

Marie-Christine Oghly. Cela rejoint votre première question. J’ajouterai simplement que l’introduction en Bourse peut être un instrument de notoriété pour une entreprise : au-delà du financement de projets, il y a également la recherche d’un vecteur de communication non négligeable.

Sylvie Andrieux. Oui, s’il s’agit de multinationales ou de sociétés en très fort développement sur des secteurs très capitalistiques (dévoreurs de capitaux, notamment pour financer la recherche-développement) ; non, s’il s’agit de PME à caractère familial implantées localement ou régionalement. Ce que nous proposons, c’est de stimuler l’investissement des entreprises. Il ne peut pas y avoir redressement de la croissance s’il n’y a pas de création de richesses à travers des choix d’investissements. Et dans ces moments de crise, de troubles, d’inquiétude, de peur, la première tentation pour beaucoup d’entreprises est de renoncer à des choix d’avenir, de rétracter la décision d’investissement ou son ampleur. Il faut baisser l’impôt sur les sociétés pour les entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices et relever l’impôt sur les sociétés pour celles qui distribuent leurs profits sous forme de dividendes. Les profits doivent aller à l’investissement et non pas à l’alimentation du marché boursier.

Michel Husson. Non, et d’ailleurs la Bourse n’assure que très partiellement le financement des entreprises. Sa contribution a même pu être négative quand les entreprises pratiquaient à grande échelle le rachat de leurs propres actions. Jusqu’au début des années 1980, l’investissement était financé à 70 % ou 80 % par autofinancement, le reste étant fourni par le crédit, les marchés financiers jouant un rôle très marginal. Revenir à cette configuration serait souhaitable, mais cela irait à l’encontre des intérêts des possédants, qui reposent sur une imbrication très étroite de la finance et des entreprises. En France, les sociétés non financières ont ainsi versé 196 milliards d’euros de dividendes en 2007, mais elles en ont reçu 148 milliards.

Marc Cohen-Solal. Les banques auxquelles s’adressent les entreprises pour obtenir des crédits examinent elles-mêmes, selon le critère de rentabilité dont je parlais, l’opportunité d’accorder ceux-ci. Elles exigent donc des taux d’intérêt « rémunérateurs ». Les entreprises sont donc amenées à appliquer ces mêmes critères, même si elles avaient des velléités de faire différemment. Les banques elles-mêmes y sont fortement poussées non seulement par les exigences de rentabilité de leurs actionnaires mais aussi par les règles dites prudentielles qui leur sont imposées par les pouvoirs publics. Ainsi, si elles veulent faire plus de crédit, elles doivent avoir plus de fonds propres, et pour avoir plus de fonds propres, il faut qu’elles soient encore plus rentables et ponctionnent donc plus leurs clients (entreprises et particuliers). D’où des taux d’intérêt trop élevés, un rationnement du crédit et des folies dans le domaine… des titrisations de créances bancaires refourguées sur les marchés financiers…

Des entreprises (par exemple Clarins) annoncent qu’elles vont sortir de la Bourse. Si ce mouvement se développait, quelles pourraient en être les conséquences ?

Sylvie Andrieux. Aucune sur l’économie réelle.

Marc Cohen-Solal. Il me semble que ce phénomène est tout à fait marginal et correspond à des stratégies particulières de groupes familiaux qui veulent garder tout le contrôle de leur entreprise.

Michel Husson. Clarins est sorti de Bourse grâce à une OPA sur ses propres actions, après que leur cours a perdu 36 % en un an. C’est un moyen de sauver les meubles qui ne devrait tenter qu’un petit nombre d’entreprises parce qu’il est évidemment risqué. On ne peut donc attendre à une sortie en masse mais on pourrait en tirer argument contre les privatisations. En Allemagne, l’État vient de renoncer à mettre sur le marché les 24,9 % qu’il détient dans le capital de Deutsche Bahn - l’équivalent de la SNCF - « étant donné l’évolution actuelle des marchés boursiers ». C’est un argument supplémentaire contre « l’ouverture du capital » de La Poste.

Marie-Christine Oghly. Clarins a choisi de se retirer de la Bourse parce que cette entreprise a estimé que les contraintes réglementaires liées à l’introduction sur le marché étaient trop importantes. Il ne s’agit donc pas d’une condamnation du principe du marché boursier mais, au contraire, de sa trop grande rigueur. J’ajoute que le rôle de l’AMF est une véritable garantie pour l’épargnant. Faire croire qu’il n’y a actuellement aucun contrôle sur les marchés boursiers relève de la polémique : l’exemple de Clarins démontre justement l’inverse.

Est-ce que cette crise, qui a entraîné des nationalisations partielles de banques, ne plaide pas en faveur de la constitution d’un pôle financier public et de critères de gestion des banques distribuant le crédit, qui soient favorables à la création de richesses réelles et à l’emploi ?

Est-ce que cette crise, qui a entraîné des nationalisations partielles de banques, ne plaide pas en faveur de la constitution d’un pôle financier public et de critères de gestion des banques distribuant le crédit, qui soient favorables à la création de richesses réelles et à l’emploi ?

Sylvie Andrieux. Oui, bien sûr, mais il aurait fallu que le gouvernement anticipe la crise. Les caisses de la France sont vides, les annonces successives et les incantations du chef de l’État n’y changeront rien. Le Parti socialiste avait tiré la sonnette d’alarme, il est évident qu’aujourd’hui l’argent du paquet fiscal fait cruellement défaut pour conduire une véritable politique de relance économique.

Michel Husson. Évidemment, parce qu’un pôle financier public permettrait d’orienter le crédit en fonction de priorités définies selon d’autres critères que la rentabilité : ce qui est le plus rentable n’est pas forcément le plus utile socialement. Puisque les gouvernements, même les plus libéraux, sont contraints dans l’urgence de « nationaliser », il faut réhabiliter l’idée même de nationalisation, en disant que le crédit et l’assurance devraient être des services publics gérés démocratiquement. Et si l’on veut être cohérent, il faudrait même avancer l’idée d’une nationalisation intégrale parce que ce serait le seul moyen de s’assurer que l’argent public injecté sert à autre chose qu’à éponger les dettes et à rétablir le profit des banques.

Marie-Christine Oghly. Il n’y a eu, à ce jour, aucune nationalisation partielle ou totale du secteur bancaire en France. La crise actuelle ne doit pas rendre amnésique : un secteur bancaire étatisé dans une économie de marché n’est pas la solution. Souvenons-nous des déboires du Crédit lyonnais dont la facture a été particulièrement élevée pour le contribuable français. Par contre, la crise actuelle démontre que les marchés financiers ont besoin d’une régulation plus importante au niveau mondial et européen. De plus, l’argent investi doit l’être désormais dans l’économie réelle, celle des centaines de milliers de PME et TPE qui font l’activité et l’emploi. La titrisation excessive est l’ennemie de l’entreprise.

Marc Cohen-Solal. Il faudrait une nouvelle sélectivité du crédit favorisant les crédits de long terme à des taux d’autant plus abaissés qu’ils financeraient des investissements créateurs d’emplois nouveaux de salariés qualifiés et bien rémunérés, qu’ils permettraient la formation d’hommes et de femmes accédant ainsi à ces emplois. Au passage, cela favoriserait les ressources les moins chères des banques que sont les dépôts des salariés et des populations.

Ces taux pourraient être abaissés de telle manière qu’ils pourraient même être négatifs en termes réels. Pour y parvenir, ces prêts pourraient être bonifiés en utilisant autrement les milliards d’euros de fonds publics pour l’emploi qui sont distribués sans aucun contrôle de leur utilisation. C’est tout le sens de cette idée de pôle public de financement qui rencontre maintenant un large écho. Précisons qu’il ne s’agit pas d’étatisation pour revenir aux errements du passé, où les banques nationalisées agissaient avec les critères du privé, mais de favoriser la maîtrise par la société elle-même de cette question cruciale : l’utilisation de l’argent (1).

La mobilisation des salariés et des populations, au côté des salariés du secteur bancaire, menacés dans leurs emplois par les Monopoly en cours, est nécessaire pour imposer aux patrons de la finance cette autre utilisation de l’argent. Ainsi les fonds régionaux pour l’emploi déjà créés ou à créer pourraient, s’ils étaient investis par les salariés et leurs représentants, par les populations et leurs élus, jouer un rôle important pour cette réorientation de l’argent vers l’emploi.

De même, le spectacle de Jean-Claude Trichet, directeur de la Banque centrale européenne, implorant un soir à la télévision les acteurs des marchés financiers de se ressaisir, leur disant en substance : « On a tout fait pour vous », peut faire réfléchir : et si les peuples d’Europe exigeaient de la BCE qu’elle réoriente ses refinancements vers des objectifs d’emplois, ne viendrait-il pas obtempérer un soir au JT ?

(*) Auteur d’Un pur capitalisme, Éditions Page 2. 208 pages, 16 euros.

(1) Sur ce sujet, Marc Cohen-Solal recommande le livre de Denis Durand, secrétaire du syndicat CGT de la Banque de France, qui s’intitule Un autre crédit est possible, Éditions Le Temps des cerises, 2005.

Entretiens réalisés par Jacqueline Sellem, pour l'Huamanité

17:22 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bourse, crise, débat |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

14/10/2008

Connaissez-vous ces chiffres ?

30 milliards ? 6,5 milliards ? 3019 milliards

30 milliards ? 6,5 milliards ? 3019 milliards

Premier chiffre : 30 milliards de dollars permettraient de nourrir pendant un an les 925 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde.

Deuxième chiffre : après les émeutes de la faim dans 40 pays en 2008, la communauté internationale a dépensé seulement 6,5 milliards de dollars pour relancer le système agricole de production.

Troisième chiffre : 3 019 milliards de dollars.

Pour renflouer les banques privées, les Etats-Unis viennent d’annoncer un plan de 700 milliards de dollars. Pour renflouer les banques privées, les pays européens viennent d’annoncer un plan de 1 700 milliards d’euros (la France 400), c’est-à-dire 2319 milliards de dollars. Total : 700 + 2319 = 3019 milliards de dollars.

3 019 milliards de dollars pour renflouer les banques privées !

Les Echos

18:16 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, crise, bourse |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

19/09/2008

une crise structurelle du capitalisme

Comment analysez-vous la crise financière actuelle ?

La crise actuelle est plus qu’une crise bancaire, parce qu’elle met en cause la configuration de l’économie mondiale. Celle-ci revêt trois grandes caractéristiques. La première est la baisse de la part salariale à l’échelle mondiale. Mais l’augmentation des profits qui en résulte ne conduit pas à un surcroît d’accumulation productive. Le profit non investi augmente régulièrement et va nourrir la sphère financière. Celle-ci augmente ensuite en fonction des déséquilibres de l’économie mondiale : déficit commercial des Etats-Unis d’un côté, excédents de l’Europe, du Japon, des pays « émergents » et/ou producteurs de pétrole, de l’autre. Le besoin de financement de l’économie étasunienne se creuse et nécessite une arrivée de flux de capitaux croissants. Enfin, la déréglementation financière rend impossible le contrôle de ces flux financiers qui parcourent le monde à la recherche de rendements extravagants. Le résultat, c’est les bulles successives (la Net-économie puis l’immobilier, etc.) et, depuis 15 ans, une série de crises financières localisées (Mexique, Argentine, Asie du Sud-Est, etc.).

La crise actuelle est plus qu’une crise bancaire, parce qu’elle met en cause la configuration de l’économie mondiale. Celle-ci revêt trois grandes caractéristiques. La première est la baisse de la part salariale à l’échelle mondiale. Mais l’augmentation des profits qui en résulte ne conduit pas à un surcroît d’accumulation productive. Le profit non investi augmente régulièrement et va nourrir la sphère financière. Celle-ci augmente ensuite en fonction des déséquilibres de l’économie mondiale : déficit commercial des Etats-Unis d’un côté, excédents de l’Europe, du Japon, des pays « émergents » et/ou producteurs de pétrole, de l’autre. Le besoin de financement de l’économie étasunienne se creuse et nécessite une arrivée de flux de capitaux croissants. Enfin, la déréglementation financière rend impossible le contrôle de ces flux financiers qui parcourent le monde à la recherche de rendements extravagants. Le résultat, c’est les bulles successives (la Net-économie puis l’immobilier, etc.) et, depuis 15 ans, une série de crises financières localisées (Mexique, Argentine, Asie du Sud-Est, etc.).

Pensez-vous, comme certains, que cette crise est la plus grave depuis 1929 ?

La différence avec 1929, c’est que les gouvernements comprennent mieux qu’alors les mécanismes de la crise. Celle-ci est née de l’éclatement de la bulle immobilière et c’est un phénomène relativement classique. Mais ce qui est nouveau, c’est la réaction en chaîne qu’elle a déclenchée. La déréglementation financière et la « titrisation » ont conduit à une imbrication très profonde, mais aussi extrêmement opaque, entre banques d’affaires et fonds spéculatifs. On découvre tous les jours l’ampleur des pertes cumulées, que le FMI vient d’évaluer à 945 milliards de dollars. L’immensité de ces pertes explique pourquoi les interventions des banques centrales n’ont pas pu enrayer le mouvement. La Fed a baissé ses taux en dessous de l’inflation, injecté des liquidités, racheté de fait une grosse banque d’affaires (Bear Stearns) et échangé 200 milliards de dollars de Bons du trésor contre des crédits hypothécaires douteux. Mais rien n’y fait : le marché de l’immobilier continue à plonger, et chaque jour apporte sa mauvaise nouvelle. Une telle crise ne peut rester cantonnée à la sphère financière, ni aux Etats-Unis : ces derniers sont en récession, et le FMI vient encore de réviser ses prévisions à la baisse pour l’économie mondiale. Il prévoit pour la France une croissance de 1,4 % en 2008 et de 1,2 % en 2009 et ne prévoit un rebond qu’en 2010.

Quelles sont les perspectives ?

On est enlisé dans la crise pour au moins deux ans. Elle a en plus un caractère irréversible : le modèle de croissance des Etats-Unis vient d’exploser en vol et on ne voit pas bien comment il pourrait être rafistolé. Ce modèle reposait sur un double mécanisme : d’un côté, la baisse régulière du taux d’épargne des ménages (près d’un demi-point chaque année) et, de l’autre, l’augmentation tout aussi régulière du déficit commercial. C’est la consommation qui tirait la croissance des Etats-Unis, soutenue par un recours croissant à l’endettement. Il s’agissait donc d’une croissance à crédit qui devait être couverte par des entrées de plus en plus massives de capitaux en provenance du reste du monde. Ce système de vases communicants ne peut plus fonctionner : à cause de la ruine de millions de ménages et en raison de la baisse du dollar. Le dollar n’a jamais été aussi faible et instable, et les taux d’intérêt ne sont plus attractifs, si bien que les capitaux vont cesser d’entrer, si ce n’est déjà fait. La grande inconnue est alors le modèle de rechange qui devrait remettre en cause les incroyables inégalités de revenus qui existent aux Etats-Unis. Tout le supplément de croissance des dernières années a en effet été capté par une couche sociale très étroite et le salaire moyen n’a pratiquement pas augmenté. Pour passer à un régime de croissance plus équilibré, il faudrait écrêter les plus hauts revenus. Le prochain gouvernement voudra-t-il ou pourra-t-il mettre en oeuvre un New Deal qui éviterait à la grande masse des salariés de ne pas payer les pots cassés de la haute finance ?

Vous avez signé l’appel international des économistes contre la liberté de mouvement des capitaux en Europe (http://www.stop-finance.org/). Pourquoi ?

Parce qu’il est bien ciblé, ce qui explique son succès. Il montre que l’ampleur de la crise « d’intervenir au cœur du « jeu », c’est-à-dire d’en transformer radicalement les structures » et constate qu’au sein de l’Union européenne, « toute transformation se heurte à l’invraisemblable protection que les traités ont cru bon d’accorder au capital financier ». Il propose ensuite deux objectifs précis : l’abrogation de l’article 56 du Traité de Lisbonne et la restriction de la « liberté d’établissement » prévue à l’article 48 qui interdisent toute restriction aux mouvements de capitaux. Cela ne suffit certes pas à définir une politique globale mais de mener concrètement campagne autour de la question-clé, celle d’un nécessaire contrôle des capitaux. Et l’Europe est un ensemble économique assez vaste et intégré pour qu’une autre politique puisse être envisagée à ce niveau.

Face à ce monde dominé par le libre-échange et les marchés financiers où se développent ces crises, peut-on faire autrement ?

Nous sommes face à un capitalisme qui a échappé à tout contrôle. Lutter contre ses dérives financières doit conduire à remettre en cause la liberté absolue de circulation des capitaux mais aussi, plus fondamentalement, l’exploitation croissante des travailleurs à travers le monde. Il faut, autrement dit, fermer « à la source » le robinet qui alimente la spéculation. L’objectif est de mettre l’économie au service des besoins sociaux, et cette aspiration permet, à travers la lutte contre la mondialisation financière, de fonder un nouvel anticapitalisme.

Propos recueillis par Benoît Pradier

(1) Michel Husson est l’auteur de Un pur capitalisme, Editions Page Deux.

Entretien publié dans l'Humanité

19:48 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, crise, bourse |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

19/08/2007

Les banques centrales sont au coeur de la crise

Quelles sont les causes de la crise boursière que nous connaissons ?

Quelles sont les causes de la crise boursière que nous connaissons ?

Denis Durand. Les causes sont toujours multiples mais un élément est déterminant, c’est l’inflation financière qui domine la marche de l’économie mondiale depuis plus de trente ans. C’est à la fin des années soixante-dix que les banques centrales et les politiques économiques ont déclenché une expansion et une prise de pouvoir des marchés financiers. C’est cela qui est à la base du pouvoir des actionnaires sur la gestion des entreprises et des politiques néolibérales pratiquées par la quasi-totalité des gouvernements. Cette expansion financière a pris des dimensions sans précédent dans les années quatre-vingt-dix, au moment de la spéculation sur la nouvelle économie qui a débouché sur le krach du printemps 2000. Ce krach a très partiellement purgé l’inflation financière, mais l’argent qui servait à faire gonfler la Bourse n’a pas totalement disparu. Il s’est reporté en partie sur l’immobilier et c’est la cause principale de la spéculation immobilière un peu partout depuis cette époque.

D’où vient cette spéculation ?

Denis Durand. Ce sont des opérateurs qui veulent un rendement toujours plus élevé pour leurs placements. Pour satisfaire leurs appétits, ils ont fondu sur l’immobilier, les LBO, l’Asie, les fusions d’entreprises, les « subprimes »… On est toujours, malgré les crises successives, dans cette suraccumulation de capital financier qui demande toujours plus de profits et ne pourra jamais en obtenir autant qu’elle le désire parce que les richesses réelles créées ne croissent pas suffisamment vite. On ne dépense pas assez pour les hommes, les salaires, la formation, les services publics…

Est-ce que ça veut dire qu’on va obligatoirement vers un nouveau krach ?

Denis Durand. La récession de 2000 a permis de purger en partie seulement la suraccumulation de capital. On va donc vers une nouvelle accumulation d’exigences financières qui ne pourront pas être satisfaites et donc de la destruction de capital, des krachs, de la récession. Très certainement une explosion du chômage un jour dans les pays occidentaux. Est-ce que c’est pour tout de suite ? C’est impossible à dire. Les précédents cycles de l’économie mondiale ont duré dix ans. Les turbulences actuelles se présentent dans une conjoncture économique apparemment excellente. Une croissance mondiale très forte. Les derniers chiffres ne sont pas bons pour la zone euro, mais au total la conjoncture est relativement bonne. Ça ne durera pas éternellement et ça peut se dégrader très vite. Si on a l’accumulation financière et en plus des difficultés de croissance réelle, on aura des phénomènes brûlants.

Les banques centrales réagissent en injectant des milliards sur le marché. Est-ce une bonne méthode ?

Denis Durand. Les banques centrales sont absolument au coeur de tout le dispositif. Parce que, pour faire gonfler les marchés financiers, il faut de l’argent. Un spéculateur ne travaille jamais avec son propre argent mais avec l’argent qu’il a emprunté aux banques.

Cette quantité d’argent mise à la disposition des économies et donc aujourd’hui des marchés financiers, c’est le rôle de la banque centrale de les réguler…

Denis Durand. Aujourd’hui, les banques centrales sont devenues l’otage de l’inflation financière qu’elles ont elles-mêmes déclenchée. Les banques savent que « l’exubérance irrationnelle des marchés financiers » peut conduire à des catastrophes. En juillet et août, quand Jean-Claude Trichet a dit que la BCE allait augmenter ses taux d’intérêt ou quand Ben Bernanke a dit que la FED (réserve fédérale américaine) n’allait pas baisser les siens, ils ont cherché à freiner l’expansion financière exagérée. Et ce faisant, ils ont probablement contribué à précipiter la crise. Quand ils ont vu les accidents sur les marchés, ils ont réagi en injectant de l’argent sur les marchés. C’est contradictoire avec les discours tenus jusque-là…

Justement, il y a un débat. Faut-il baisser ou maintenir les taux d’intérêt ?

Denis Durand. Ce débat révèle les contradictions dans lesquelles les banques centrales se trouvent et l’hypocrisie de leurs discours. Elles passent leur temps à dire qu’elles combattent l’inflation. Mais leur seul objectif est de sauver la mise des marchés financiers. Chaque fois qu’un signal d’alarme s’allume pour les spéculateurs, elles sont là avec des liquidités. La BCE a prêté plus de 200 milliards d’euros aux banques sans aucune difficulté. Son objectif est d’éviter la destruction des profits financiers et en même temps elle sait qu’à long terme l’inflation financière est insoutenable. Les banques centrales sont prises dans cette contradiction.

Elles vont avoir une politique très dure pour l’économie réelle, en maintenant ou en haussant les taux d’intérêt, avec des effets négatifs sur l’investissement, surtout pour les petites entreprises, sur les capacités d’emprunt des particuliers et sur les finances publiques. Donc l’économie réelle va souffrir. Cela donne du poids aux arguments de ceux qui disent qu’il faut changer les priorités des politiques monétaires : l’argent doit être moins orienté vers la spéculation financière. Il faut qu’on l’assèche et qu’en revanche on donne plus de facilité aux projets qui développent l’emploi, les nouvelles technologies, la formation. Cela veut dire une politique monétaire sélective en faveur de l’emploi et contre la spéculation. Il faudra en passer par là pour désamorcer la crise financière. C’est un choix politique de rompre avec les priorités suivies jusqu’à présent. Sinon, au mieux, on reportera les échéances. La fébrilité des banques centrales montre combien elles ont peur de perdre le contrôle de la situation.

Entretien réalisé par Olivier Mayer, pour l'Humanité

11:30 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bourse, banque centrale, crise |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |