16/02/2019

Sema Kılıçkaya • “La langue de personne” Roman prix littéraire France-Turquie

Au Kedistan, le mois d’avril fut propice à la lecture et au jardinage… Enfin… pas vraiment, mais on pourrait presque le laisser croire, puisque voici une présentation d’un roman, La langue de personne, de Sema Kılıçkaya, paru chez Emmanuel Collas, que nous vous recommandons.

“Dans l’est de la France vit modestement une famille dont le père, originaire de Turquie, est arrivé jusque là, dans les années 1970, pour trouver du travail. L’histoire commence quand revient Fatma, qui avait quitté la France plus de vingt ans auparavant et s’était réfugiée aux États-Unis. Elle retrouve une famille qu’elle avait laissé. Le père, hospitalisé, sa soeur Élif, qui a dû prendre la responsabilité de la famille, et les enfants. Tous vivent dans leur HLM de toujours. L’attentat contre Charlie est en pleine actualité. Pour ne pas se laisser entraîner dans l’hystérie qui s’empare de sa famille et de tout le pays, Fatma joue avec les mots et s’interroge sur le vivre ensemble.

Quelle expérience partager, d’une génération à l’autre, d’une langue à l’autre ?

Avec La Langue de personne, Sema Kılıçkaya s’interroge avec humour et tendresse sur les origines de ce malaise.“

Voilà brièvement campée la situation de ce livre, telle que la décrit la quatrième de couverture. On y ajoute que “La question de la langue est centrale dans l’œuvre de Sema Kılıçkaya“.

Le prix littéraire France-Turquie 2018 a été décerné à Sema Kiliçkaya pour La Langue de personne, paru aux éditions Emmanuelle Collas. Chaque année depuis un peu moins de vingt ans, le prix littéraire du comité France-Turquie est décerné à un auteur turc ou français ayant écrit sur la Turquie.

Le 11e prix Seligmann a été attribué également à Sema Kiliçkaya pour « Le royaume sans racines » en 2014.

L’auteur, Sema Kılıçkaya est née en 1968 en Turquie, à Antioche, à la frontière syrienne, dans ce milieu à la fois arabophone et turcophone. Arrivée en France très tôt, à l’âge de quatre ans, elle est devenue professeur d’anglais et exerce aussi comme traductrice.

L’auteur, Sema Kılıçkaya est née en 1968 en Turquie, à Antioche, à la frontière syrienne, dans ce milieu à la fois arabophone et turcophone. Arrivée en France très tôt, à l’âge de quatre ans, elle est devenue professeur d’anglais et exerce aussi comme traductrice.

Elle a publié en 2004 un recueil de contes et légendes de Turquie, Anadolu, puis un roman, Le Chant des tourterelles, qui raconte l’histoire d’une famille turque, à cheval sur trois générations. On en retrouve d’ailleurs certains personnages dans Le Royaume sans racines, le roman suivant qui évoque le difficile enracinement de la communauté turque en France. Le Prix Seligmann contre le racisme lui est décerné pour ce dernier ouvrage en 2014.

Le livre qui suivra, Quatre-vingt-dix-sept, se déroule lui durant les manifestations autour de Gezi en 2013.

18:45 Publié dans Arts, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sema kiliçkaya, la langue de personne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

18/10/2018

Zoubida Belkacem Les passions d’une… poétesse

Elles sont femmes, Algériennes, belles et rebelles, magiciennes de l'écriture où elles expriment avec un talent certain et une sensibilité contagieuse toutes les souffrances, toutes les beautés de l'Algérie et du Monde et nous avons ici l'honneur de vous les présenter régulièrement et de vous faire entendre leurs poèmes sur Mosaik Radios.

Elles sont femmes, Algériennes, belles et rebelles, magiciennes de l'écriture où elles expriment avec un talent certain et une sensibilité contagieuse toutes les souffrances, toutes les beautés de l'Algérie et du Monde et nous avons ici l'honneur de vous les présenter régulièrement et de vous faire entendre leurs poèmes sur Mosaik Radios.

Après Nadia Belkacemi et Keltoum Deffous aujourd'hui nous vous invitons à découvrir...

Zoubida Belkacem

Les passions d’une… poétesse

Elle a vu le jour dans une famille intellectuelle et mélomane. Une chance, un destin ou les traces d’une destinée qui façonne un parcours personnel et professionnel. Cet environnement donne l’occasion et la possibilité de s’épanouir, de dire et de conter. Protégée par ce monde ouvert et agréable, elle s’est penchée tendrement sur la poésie. C’est Zoubida Belkacem, une belle poétesse.

Bien entourée d’un grand frère, le journaliste et « patron » de presse Kamel Belkacem, d’une sœur artiste peintre Hanifa Belkacem, une autre grande soeur, chef d’un restaurant familiale à Blida et un frère Nourdinne, chef d’entreprise, elle a su se nourrir de toutes ses expériences. Encouragée par toute la famille, elle se fraye son chemin dans l’écrit.

Elle se rappelle avec une note de nostalgie : « J’ai fait des études en lettres classiques au lycée El Feth de Blida. Dans cette belle ville, j’ai côtoyé toute une génération d’artistes et d’écrivains et j’ai été bercée par un courant artistique en verve à l’époque. Cela m’a donné des ailles pour voler dans le monde littéraire ». Mais pas que, puisque la ferveur de la poésie était en elle dès son jeune âge. Zoubida était une mordue de lecture, elle lisait tout ce qui lui tombait sous la main, tout ce qui était sur son passage. Passionnée par le livre et le contenu littéraire et poétique, elle ira à la rencontre des écrivains. Elle se rappelle, presque joyeuse comme si elle voulait revenir à hier « Mon enfance fût bercée par les grands auteurs classiques français, Victor Hugo, Guy de Maupassant, Jules Verne, Balzac, Émile Zola, Verlaine, Rimbaud….et tant d’autres ».

En parallèle à ses études secondaires, la future poétesse était éprise de musique. Elle a suivi une formation au conservatoire de Blida sous la houlette du grand Maître Dahmane Benachour, ainsi qu’un passage de haute facture en tant que choriste de l’ensemble Nedjma, dirigé par Mohamed Tobbal de Blida. Dans cette belle foulée artistique, elle obtient le 2ème prix au festival de la chanson Andalouse qui s’est tenu dans les années 70 à Alger à la salle El Mouggar. S’en est suivi un cursus universitaire d’ingénieur Agronome, dont ça sera son métier et son petit monde.

« La plus grande étape de ma vie je l’ai passée à Constantine où je réside toujours. J’ai été adoptée par cette belle ville suite à mon mariage avec un constantinois. En couple et en commun, nous gérons une exploitation agricole”. En milieu naturel, Zoubida produit, mais profite pour s’inspirer et aspirer. Son parcours professionnel et son attrait pour la nature la poussent à s’impliquer dans le mouvement associatif, afin de mettre en action ses aspirations et ses nombreux projets concernant la protection de l’environnement et les multiples “agressions” sur la nature « dont j’ai été témoin ».

Entre l’écriture, la musique, l’agronomie et la protection de la nature, Zoubida a une vie pleine. Entreprenante et engagée, elle a été pendant cinq ans présidente du bureau régional de Constantine de l’APEP de l’Est. Elle a adhéré et assuré pleinement la mission qu’on lui a confiée « tout en préservant mes obligations familiales, parce que la mission familiale est primordiale ».Et pendant tout ce temps, les écrits se tassent et s’entassent. « Je me disais toujours que ça verra le jour quand ce sera le moment. Depuis que mes enfants ont grandi et qui sont allés faire leur vie sous d’autres cieux, j’ai trouvé le temps de m’adonner à ma véritable passion, l’écriture ».

Zoubida revoit ses écrits, ses notes et ses poèmes. Un premier recueil a vu le jour récemment, publié dans Le Lys Bleu, une maison d’édition à Paris. Le nouveau né, venu au monde dans la joie et la douleur et inspiré du vécu et du ressenti a été nommé : « Éclats de rimes ». Le titre en dit long.

La plume de la poétesse est bien lancée. Zoubida a finalisé un deuxième recueil qui « sortira incessamment » et elle est en voie de finir un Roman sur Constantine et Blida. « Les deux villes qui ont façonné ma culture et ma sensibilité. Elles sont si chères à mon cœur par leur diversité et leur richesse culturelles et elles m’ont toujours inspirée. Je me devais de témoigner à travers des chapitres croustillants de la qualité de vie de chacune d’elle..ce sera bientôt fait ».

L’écrit de Zoubida Bekacem est limpide et le contenu de ses poèmes est si proche de nous (et en nous), qu’il vous laisse silencieux dans l’appréciation. Vrais et sincères, ses vers ne vous laissent pas le temps de souffler, mais à la fin du poème, forcément c’est le temps du…soupire.

Le ballet des feuilles mortes

Saison des amours et des incertitudes

Elle procure sérénité et plénitude

Âme de poète se délecte de cette feuille morte .

Qui tombe en zigzaguant, jusqu'au seuil de ma porte.

Dans une dernière danse, elle achève sa saison.

Belle et rebelle, inéluctablement.

Emportée par la douce brise du vent

Un chef d'orchestre , fougueux et impudent

les envoûte et les affole d'excitation

Une chorégraphie en mouvements

Tout en couleurs et exaltations

Chatoyantes, flamboyantes et exubérantes

Elles sont les stars de la saison

L'automne n'est -il pas mon printemps ?

Les feuilles finissent leur danses

Voluptueuses et intenses

Légères et insolentes, puis

Elles quittent la scène, sans regret

Sous nos yeux émerveillés

Le ballet des feuilles mortes

Laisse sa place avec élégance

Avec beaucoup de grâce et de prestance.

Zoubida Belkacem

Constantine le 09/10/2018

17:11 Publié dans Arts, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zoubida belkacem, poème |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

01/07/2018

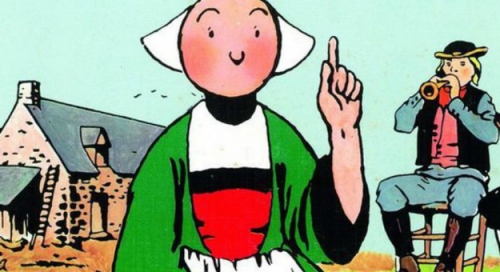

LE PERE DE BECASSINE

PINCHON JOSEPH PORPHYRE (1871-1953)

Si le personnage de Bécassine, la domestique bretonne naïve mais au grand cœur, reste bien connu plus d’un siècle après sa création, son premier dessinateur, Joseph Porphyre Pinchon, est aujourd’hui oublié, quand il n’est pas confondu avec son frère, le sculpteur Émile Pinchon (1872-1933).

Après une première parution dans l'hebdomadaire La Semaine de Suzette en 1914, Bécassine en apprentissage, texte de Caumery et illustrations de Joseph Pinchon, paraît en album chez les éditions Gautier-Languereau en 1919

Né à Amiens le 17avril 1871, Joseph Porphyre Pinchon se destine à la peinture, qu’il apprend dans l’atelier de Fernand Cormon. Peintre animalier, spécialiste des scènes de vénerie, il adhère en 1899 à la Société nationale des beaux-arts, où il sera vice-président de la section peinture. En 1928, il en obtiendra le grand prix et vingt ans plus tard le grand prix Puvis de Chavannes. Tout en participant à des expositions, il est illustrateur pour les éditions de luxe de différents ouvrages, de L’Arbre (1899), nouvelle de l’écrivain symboliste belge Georges Rodenbach, au roman de Paul Vialar La Grande Meute (1947).

Pinchon fait également une incursion dans le monde de l’opéra et du cinéma. De 1908 à 1914, en tant que dessinateur en chef du théâtre de l’Opéra, il crée les costumes de tous les spectacles représentés au Palais-Garnier. Il réalise deux films, un récit de fiction, Mektoub (1919), premier long-métrage tourné au Maroc, et Mon village (1920), réalisé en Alsace.

Parallèlement à ses diverses activités, il collabore à de très nombreux journaux pour enfants, illustrant des contes ou des histoires en images dont les auteurs lui livrent le texte, qui est ensuite imprimé sous ses dessins et non, comme dans les bandes dessinées modernes, à l’intérieur même de l’image. Cette longue carrière dans la presse enfantine commence en 1903 dans Saint-Nicolas et son édition bon marché L’Écolier illustré, avec L’Automobile enchantée, récit fantastique de Willy (Henry Gauthier-Villa [...]

Sources Universalis

10:37 Publié dans Arts, Connaissances, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : becassine, pinchon joseph porphyr |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

17/06/2018

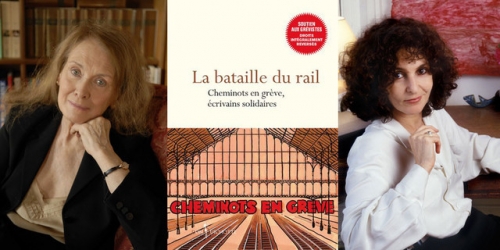

"La Bataille du rail" : 36 écrivains solidaires avec les cheminots en grève

Par Culturebox

Trente-six écrivains dont l'académicienne Danièle Sallenave, la lauréate du prix Femina Geneviève Brisac ou encore Annie Ernaux ont écrit un livre collectif, "La Bataille du rail", pour soutenir les cheminots en grève de la SNCF : les droits d'auteur seront versés aux caisses de grève.

Les droits d'auteur seront reversés aux caisses de grève, a indiqué l'éditeur, une marque des éditions du Seuil. Le livre de 240 pages est vendu 16,90 euros.

Le sociologue Jean-Marc Salmon à l'origine de la cagnotte de soutien aux cheminots lancé sur la plateforme Leetchi a salué les "dizaines d'écrivains qui ont jeté leur nom du côté du monde du travail".

"Nous avons tous un rapport particulier avec le train"

Cette cagnotte, lancée le 23 mars pour combler le manque à gagner des grévistes, a recueilli à ce jour plus de 1,2 million d'euros de la part de plus de 28.000 donateurs.Les 32 textes réunis dans l'ouvrage qui compte également une vingtaine d'illustrations de Mako ont tous un rapport avec le rail.

"Nous avons tous un rapport particulier avec le train, des souvenirs d'échappées belles, de rencontres cocasses, de paysages qui défilent, de baisers échangés sur un quai de gare, de voyages qui ont changé une vie", ont expliqué les auteurs solidaires parmi lesquels on retrouve notamment Laurent Binet (Goncourt du premier roman et prix Interallié), Didier Daeninckx, Bernard Chambaz, Nedim Gürsel, Hédi Kaddour, Lola Lafon, François Morel et Jean-Marie Laclavetine.

10:07 Publié dans Arts, Médias, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, bataille du rail, écrivains, solidarité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

19/05/2018

MUSIQUES ARABES A TRAVERS LES SIECLES

La Philharmonie de Paris propose la première grande exposition en France sur les musiques arabes à travers les siècles. Sélection des meilleurs moments. L'exposition démarre par le film truculent d'un jeune chanteur saoudien, qui en six minutes chrono, mime et interprète l'essentiel du répertoire de la musique arabe, des chants médiévaux du XIIe siècle aux tubes d'aujourd'hui en passant par une imitation d'Oum Kalthoum, l'une des plus grandes chanteuses égyptienne, munie de son éternel mouchoir.

Et le "clip" résume bien l'esprit d'"Al Musiqa", première exposition d'envergure en France sur les musiques du monde arabe, de la période préislamique à nos jours. C'est un voyage visuel et sonore, en français et en arabe, que propose la Philharmonie de Paris, jusqu'à la mi-août, à travers des calligraphies, des peintures, des photographies, des instruments de musique, des affiches de cinéma, des bandes dessinées et même un authentique Scopitone des années 1970 qui diffusait, dans un café de Barbès, des airs "du pays".

Des extraits de chants arabo-andaloux, de mélopées soufis, ou de mélodies issues de l'esclavage, comme les Gnawa au Maroc, rythment cette excursion enivrante à travers le temps et les continents, des territoires perses, turcs, asiatiques à l'est, jusqu'aux régions berbères et africains au sud, et européens au nord. L'exposition ne donne pas de définition stricte des musiques arabes, mais elle en montre la diversité et la façon dont elles ont influencé le continent européen.

Que ce soit au IXe siècle, au lendemain de la conquête arabe, avec l'émergence à Cordoue d'une musique arabo-andalouse qui a marqué la culture ibérique, ou dans les années 1980 et 1990, avec le succès, en France, du raï chanté par les immigrés et enfants d'immigrés, ou plus récemment avec la musique électro de Bachar Mar-Khalifé.

Voilà, en cinq étapes à ne pas manquer, une visite guidée d'"Al Musiqa":

Le clip du youtuber, Alaa Wardi, né en 1987 en Arabie saoudite et installé aujourd'hui en Turquie

Dans cette vidéo vue 13,5 millions de fois sur les réseaux sociaux, Alaa Wardi revisite a capella l'histoire de la musique arabe à travers 42 chansons emblématiques, du chant médiéval "Lamma Bada" au tube de Khaled, en passant par Oum Kalthoum ou Fairouz. L'usage du beatbox – qui imite les instruments de musique avec la voix – lui permet de contourner malicieusement la méfiance du clergé wahhabite à l'égard de la musique instrumentale."

"A travers cette galerie de portraits [inédits, NDLR], la photographe rend compte de l'extrême richesse et diversité des sociétés marocaines, dans leurs aspects tour à tour africain, arabe et berbère. Sillonnant son pays natal avec un appareil photo et un studio mobile, elle documente et immortalise, à travers ces femmes et ces hommes pleins de dignité, des traditions dont certaines sont en train de disparaître."

"Icons of the Nile", 1991-2010, de Chant Avedissian, né en Egypte en 1951.

"Particulièrement préoccupé par l'avenir du monde arabe et la disparition possible de sa culture au moment de la guerre du Golfe en 1991, Chant Avedissian entame alors cette série de portraits de chanteuses, actrices, danseuses, musiciens et hommes politiques associés à des scènes de la vie quotidienne où affleure l'idéal socialiste prôné par Nasser.

Réalisée au pochoir d'après des photographies anciennes, cette œuvre offre une vision kaléidoscopique de l'Egypte des années1950 : à la fois populaire, glamour, révolutionnaire, patrimoniale et politique, marquée avant tout par le pouvoir de l'image."

"Initiée dès le XIXe siècle, l'immigration maghrébine en France s'intensifie au lendemain de la Première, puis de la Seconde Guerre mondiale, encouragée par les mouvements d'indépendance et les besoins en main-d'œuvre pour la reconstruction du pays. A Paris, les musiciens arabes, kabyles, musulmans et juifs immigrés trouvent un public et des maisons de disques qui diffusent leurs chansons inspirées des traditions populaires, du répertoire judéo-arabe ou encore de celui des grands maîtres égyptiens.

C'est aussi la naissance des cabarets orientaux au quartier latin, dont le fameux Tam-Tam (Tunisie-Algérie-Maroc). Les cafés représentent un lieu de sociabilité où l'on écoute, à l'aide du Scopitone, une musique qui rappelle le pays quitté. Progressivement, les musiques venues du Maghreb, d'abord cantonnées à un public communautaire, s'étendent pour toucher une plus large audience, contribuant ainsi à la vitalité musicale et culturelle de la France d'après-guerre."

A travers cette musique populaire née dans la région d'Oran au début du XXe siècle, les artistes expriment les conditions de vie difficiles et la volonté de se libérer des tabous sociaux dominants en Algérie.

Très populaire en France dans les années 1980 et 1990, elle se renouvelle à travers l'émergence d'une génération de chanteurs portés par les chebs (jeunes), également influencés par le rock, le reggae ou la pop, qui enrichissent son instrumentation via le synthétiseur et la boîte à rythme, et clament des textes où la dureté des paroles est atténuée par rapport au répertoire parfois très âpre des anciens.

En 1986, année où Khaled arrive en France, le raï occupe une place de premier plan aux festivals de Bobigny et de la Villette. Le phénomène prend une ampleur telle qu'il devient à l'étranger le symbole de la culture française au même titre que le bal musette, tandis que sur le plan culinaire, le couscous devient le plat préféré des Français."

(Les textes ont été rédigés par la commissaire de l'exposition, Véronique Rieffel.)

12:06 Publié dans Arts, Histoire, Médias, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : exposition, musiques arabes, la philharmonie de paris |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |