28/10/2025

Au musée du Louvre, une exposition consacrée au peintre révolutionnaire Jacques-Louis David

11:19 Publié dans Actualités, Arts, Connaissances, Exposition | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean louis david |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

24/03/2025

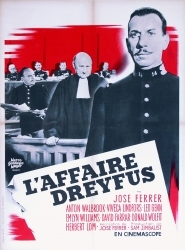

« Alfred Dreyfus. Vérité et justice » : au musée d'Art et d'Histoire du judaïsme

Le musée d’Art et d’Histoire du judaïsme, à Paris, propose de revenir sur l’affaire Dreyfus en retraçant les événements et en racontant la mobilisation en faveur du capitaine. Cela nous fait découvrir un homme qui, loin de se résigner, s’est battu contre l’injustice et pour la reconnaissance de son innocence.

Le musée d’Art et d’Histoire du judaïsme, à Paris, propose de revenir sur l’affaire Dreyfus en retraçant les événements et en racontant la mobilisation en faveur du capitaine. Cela nous fait découvrir un homme qui, loin de se résigner, s’est battu contre l’injustice et pour la reconnaissance de son innocence.

20:24 Publié dans Actualités, Arts, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

12/05/2024

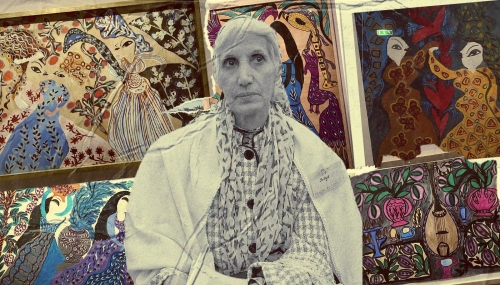

Algérie, le fabuleux destin de Baya

Elle a connu Camus à l’âge de 15 ans, sympathisé avec Picasso à 16 ans, et ses toiles sont connues dans le monde entier. Le destin de Baya, icône de la peinture algérienne, reste méconnu chez ses compatriotes.

Baya. Pour ses compatriotes, c’est une icône. Ses œuvres illustrent des timbres, ses toiles et ses sculptures font l’objet de grandes expositions dans les musées et les galeries du monde entier, mais peu de gens connaissent le destin de cette artiste qui a accédé à la notoriété en 1947 alors qu’elle n’avait pas encore 16 ans.

C’est pourquoi, l’écrivaine, historienne, et professeur de langue françaises à l’Université de Yale, l’Américaine Alice Kaplan a voulu combler ce vide en lui consacrant un livre, Baya ou le grand vernissage (Éd. Le bruit du monde). Spécialiste d’Albert Camus (En quête de l’Étranger, Éd. Gallimard), Kaplan a travaillé sur les archives de Baya déposées à Aix-en Provence. Elle a interrogé des spécialistes et est partie sur les traces de l’artiste en Algérie pour interroger acteurs et témoins, dont des membres de sa famille.

Née Fatma en décembre 1931, Baya grandit aves ses parents et son frère Ali dans le douar Sidi M’hamed, à la périphérie du bourg nommé « Le retour des chasseurs », aujourd’hui Bab-Ezzouar, dans la banlieue est d’Alger. Elle a 6 ans quand son père Mohamed ben Haddad meurt dans un accident. Sa mère, Bahia Adli, se remarie et part avec ses deux enfants et son nouvel époux s’installer à Dellys, à une centaine de kilomètres d’Alger. Nouvelle vie miséreuse et d’autant plus instable que Baya doit vivre avec un beau-père violent et de nombreux demi-frères et demi-sœurs. Deux ans après son remariage, sa mère meurt en couches. Baya la veille à son chevet tandis qu’elle agonise dans d’atroces souffrances. Elle a à peine 9 ans. Elle est recueillie par sa grand-mère, qui l’arrache à cette existence de misère pour une autre non moins indigente à Sidi M’hamed. Toute la famille vit dans une seule pièce, au sol en terre battue. De cette vie, Baya dira plus tard : « Le froid, la faim, les poux, le froid, la faim, les poux… »

Née Fatma en décembre 1931, Baya grandit aves ses parents et son frère Ali dans le douar Sidi M’hamed, à la périphérie du bourg nommé « Le retour des chasseurs », aujourd’hui Bab-Ezzouar, dans la banlieue est d’Alger. Elle a 6 ans quand son père Mohamed ben Haddad meurt dans un accident. Sa mère, Bahia Adli, se remarie et part avec ses deux enfants et son nouvel époux s’installer à Dellys, à une centaine de kilomètres d’Alger. Nouvelle vie miséreuse et d’autant plus instable que Baya doit vivre avec un beau-père violent et de nombreux demi-frères et demi-sœurs. Deux ans après son remariage, sa mère meurt en couches. Baya la veille à son chevet tandis qu’elle agonise dans d’atroces souffrances. Elle a à peine 9 ans. Elle est recueillie par sa grand-mère, qui l’arrache à cette existence de misère pour une autre non moins indigente à Sidi M’hamed. Toute la famille vit dans une seule pièce, au sol en terre battue. De cette vie, Baya dira plus tard : « Le froid, la faim, les poux, le froid, la faim, les poux… »

À une dizaine de kilomètre de Sidi M’hamed se trouve la coquette ville de Fort-de-l’Eau (aujourd’hui Bordj El Kiffan) avec ses villas, ses plages, son casino, son cinéma, ses restaurants et ses fermes que possèdent les riches colons. Depuis des années, la famille de Baya prête ses mains aux propriétaires terriens pour des salaires de misère. Pas encore pubère, Baya travaille dans la ferme d’Henri Farges, qui a quitté la Métropole dans les années 1920. Chez les Farges, on cultive une gamme de bulbes, des roses, des rhizomes de strelitzia (oiseaux de paradis). Baya travaille dans les champs, fait le ménage à la maison et sert les repas. Sur un cliché qui date du 14 juillet 1943 ou 1944, on voit l’ensemble de la famille Farges posant devant l’objectif du photographe. Dans une robe qui tombe presque en haillons, un foulard noué sur les cheveux, Baya est accroupie à côté de son frère Ali. Est-ce dans cette ferme qu’elle commence peindre en copiant les robes des magazines de mode qui trainent dans la maison ? C’est ce que la légende raconte.

La providence s’invite avec Marguerite Caminat, sœur de la propriétaire de cette ferme horticole, peintre, et épouse d’un artiste anglais, bien introduite dans le milieu de l’intelligentsia française à Alger et à Paris. Marguerite Caminat recueille Baya chez elle, dans un quartier huppé d’Alger. La petite a 11 ans. Elle devient domestique. Marguerite Caminat lui apprend le français, lui donne des pinceaux et du papier pour peindre. Elle lui fournit aussi de l’argile, car Baya montre des aptitudes pour la sculpture. Illettrée, autodidacte, elle a un don. Elle peint des oiseaux, des fleurs, des femmes, des jardins aux couleurs intenses. Ses toiles et ses sculptures s’amoncellent dans l’appartement de la rue d’Isly, dorénavant rue Larbi-Ben-M’Hidi.

La providence s’invite de nouveau en la personne d’Aimé Maeght, célèbre marchand d’art qui accueille les œuvres de Chagall, Miró, Braque, Giacometti, Léger, Calder. De passage à Alger durant l’année 1947, Maeght est interpellé par l’un de ses amis qui tient à lui faire découvrir les œuvres d’une jeune fille. Séduit par les toilettes et les figurines en argile de l’adolescente, il décide de les exposer dans sa galerie parisienne. L’orpheline qui évoquait le froid, la faim et les poux va s’envoler dans la capitale française pour exposer ses œuvres !

Vendredi 21 novembre 1947, jour de vernissage sous le patronage de Kaddour Ben Ghabrit, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Robe blanche, foulard blanc sur les cheveux, frêle, filiforme, timide et intimidée, Baya semble écrasée par le poids de cet événement et ses prestigieux invités. Albert Camus, Henri Matisse, George Braque, Michelle Auriol, l’épouse du président français, sont là pour admirer les 149 aquarelles et 10 figurines de la « petite Kabyle de 14 ans BAYA », telle qu’elle a été présentée dans le carton officiel d’invitation. Moment de gloire. Moment presque irréel pour celle, qui, quatre ans plus tôt, travaillait comme bonne dans la ferme des Farges.

À la fin de l’exposition, Albert Camus, tout en admiration prend sa plume pour écrire à son ami le cadi Mohamed Benhoura, personnalité imminente d’Alger, tuteur légal de Baya, qui épousera plus tard Marguerite Caminat. « Baya est en de très bonnes mains, écrit Camus. Son exposition est un succès et un succès mérité. J’ai beaucoup admiré l’espèce de miracle dont témoigne chacune de ses œuvres. Dans ce Paris noir et apeuré, c’est une joie des yeux et du cœur. J’ai admiré aussi la dignité de son maintien au milieu de la foule des vernissages : c’était la princesse au milieu des barbares. »

Moins d’un an après cette première exposition, à l’été 1948, Baya est invitée dans les ateliers Madour, à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes, pour y travailler à des sculptures en terre cuite. Sur place, elle croise Picasso. Il passe dans son atelier et elle va le voir sculpter dans le sien. « Ils partagent un couscous », raconte Alice Kaplan. Baya a-t-elle plus tard influencé Picasso ou est-ce ce dernier qui l’a influencée ? Ni l’un ni l’autres tranchent les spécialistes. Mais ces rencontres et ces échanges à Vallauris seront déterminants pour la notoriété de la jeune artiste.

Arrive l’âge adulte et une nouvelle transhumance. La garde de la jeune artiste étant retirée à Benhoura, elle est livrée à Boualem Ould Ruis, professeur d’arabe au lycée français de Blida, issu d’une grande famille de la région. L’homme décide alors de donner Baya en mariage à Mahfoud Mahieddine, musicien de tradition arabo-andalouse, dont la notoriété dépasse les confins de la ville des roses. Pourtant Mahfoud est déjà marié à une première femme qui lui a donné huit enfants. La religion l’autorisant à prendre quatre épouses, il épouse Baya en 1953. Il a 52 ans. Elle en a 20. Elle lui donnera six enfants. « Sa vie conjugale consiste à s’occuper des deux familles, jusqu’à ce que Mahfoud divorce de sa première épouse en 1958 », raconte Alice Kaplan. On ne sait si c’est à cause des tâches ménagères et des obligations familiales, alors que la guerre qui fait rage en Algérie, toujours est-il que Baya cesse alors de peindre et de sculpter.

La providence lui sourira néanmoins de nouveau. Cette fois-ci en la personne de Jean de Maisonseul. Peintre, ami de Picasso et du poète Jean Sénac, qui avait déjà organisé des expositions de Baya avant qu’elle ne se mette en retrait. Il est conservateur au Musée national des beaux-arts d’Alger lorsqu’il rend visite à Baya chez elle à Blida, en 1961. Il l’encourage alors à reprendre les pinceaux et la glaise. À l’indépendance de 1962, Maisonseul devient directeur du Musée national des beaux-arts d’Alger. Tandis qu’il négocie avec André Malraux le retour à Alger de toiles de Picasso, Delacroix, Degas, Renoir, Gauguin, pillées pendant la colonisation, il organise en 1963 une première exposition des œuvres de Baya. Une seconde interviendra un an plus tard. Baya continuera à peindre et à sculpter jusqu’à sa disparition, en 1998.

19:54 Publié dans Arts, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baya, algérie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

31/03/2024

EXPOSITIONS IMPRESSIONNISTES PARIS, ORSAY, ET PLUSIEURS VILLES DE FRANCE

En 1874, la première exposition impressionniste se tenait à Paris. Le musée d'Orsay revient sur cet art novateur et ses grands maîtres, dans une exposition inédite à voir du 26 mars au 14 juillet 2024. On est allé y faire un tour...

Le musée d'Orsay fête un anniversaire très spécial, qui devrait parler à de nombreux amateurs d'art : le 15 avril 1874, la première exposition impressionniste était organisée à Paris. Refusant les normes et les traditions de leur époque, Monet, Degas, Pissaro, Renoir, Cézanne, Morisot et bien d'autres décidaient de créer leur propre exposition, mettant en avant leur mouvement artistique novateur, l'impressionnisme.

Du 26 mars au 14 juillet 2024, 150 ans après ce coup d'éclat, le musée d'Orsay revient sur ce moment charnière dans l'histoire de l'art. L'exposition Paris 1874, inventer l'impressionnisme rassemble 130 œuvres de ces grands maîtres pour raconter et expliquer cette période d'évolution et d'innovation en France.

Au début des années 1870, à peine remise de la guerre contre la Prusse, d'importants conflits perturbent la France : plusieurs Communes ont lieu dans les grandes villes du pays, et des affrontements sanglants opposent les citoyens. Dans ce contexte de violences et d'incertitudes, de nombreux artistes décident de laisser derrière eux les règles du passé, pour créer un style plus adapté à ce monde en perpétuel changement.

Cette jeune génération de créateurs rejette l'académisme conservateur, et choisit de s'intéresser aux scènes du quotidien, à la vie moderne telle qu'ils la voient, aux paysages, aux peintures en plein air, aux couleurs claires et aux techniques plus oniriques. Émotions, sensations, instant présent : les mots d'ordre de ces artistes ne manquent pas de faire grincer quelques dents.

Pour cette exposition, le musée d'Orsay met donc en lumière des grands noms du genre, quelques œuvres phares de cette période, mais aussi des artistes tombés aujourd'hui dans l'oubli. Pissaro, Cézanne, Monet, Manet, Sisley, Boudin, Morizot... Autant de monstres sacré de l'un des courants artistiques les plus connus au monde célébré ici. Et des toiles de légendes, à l'image d'Impression, soleil levant, des Coquelicots et de La Gare Saint-Lazare de Claude Monet, de La Classe de Danse d'Edgar Degas, du Chemin de Fer d'Edouard Manet, d'Une Loge aux Italiens d'Eva Gonzalès, ou encore du Bal du Moulin de la Galette et de La Balançoire d'Auguste Renoir.

Pour cette exposition, le musée d'Orsay met donc en lumière des grands noms du genre, quelques œuvres phares de cette période, mais aussi des artistes tombés aujourd'hui dans l'oubli. Pissaro, Cézanne, Monet, Manet, Sisley, Boudin, Morizot... Autant de monstres sacré de l'un des courants artistiques les plus connus au monde célébré ici. Et des toiles de légendes, à l'image d'Impression, soleil levant, des Coquelicots et de La Gare Saint-Lazare de Claude Monet, de La Classe de Danse d'Edgar Degas, du Chemin de Fer d'Edouard Manet, d'Une Loge aux Italiens d'Eva Gonzalès, ou encore du Bal du Moulin de la Galette et de La Balançoire d'Auguste Renoir.

Le parcours propose une petite reconstitution historique intéressante : d'un côté, on peut admirer certaines des toiles et sculptures présentées en 1874, lors de la première exposition impressionniste. Juste en face, le musée dévoile également des œuvres montrées au même moment au Salon officiel, la manifestation artistique de l'Académie des Arts. Avec ce face-à-face, le choc de l'ancien et du moderne, de la tradition et de l'innovation ressort avec force. On peut presque rejouer les querelles qui opposaient les artistes de l'époque, en découvrant ainsi leurs différences, mais aussi leurs points communs.

Avec cette grande exposition événement, le musée d'Orsay sait séduire tous les amoureux de l'impressionnisme et de l'art. À ne pas manquer !

Le Musée d'Orsay prêtera des tableaux à une quinzaine de musées dans toute la France pour que cette exposition soit décentralisée et visible partout y compris dans certains pays étranges.

12:23 Publié dans Actualités, Arts, Connaissances | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : exposition, impressionistes, orsay |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

23/05/2022

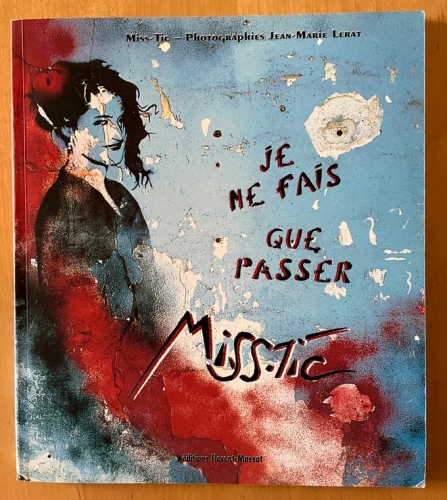

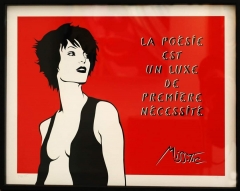

Disparition. Miss.Tic, la sorcière du street art

L’artiste de 66 ans est morte dimanche des suites d’une maladie. Commencée sur les murs de Paris, son oeuvre au pochoir qui alliait graphisme et poésie était entrée dans les galeries.

L’artiste de 66 ans est morte dimanche des suites d’une maladie. Commencée sur les murs de Paris, son oeuvre au pochoir qui alliait graphisme et poésie était entrée dans les galeries.

Elle s’était choisi un pseudonyme de sorcière sexy, inspiré de Miss Tick, la maléfique créature aux cheveux de jais de la Bande à Picsou. Depuis le milieu des années 1980, l’artiste recouvrait les murs et les palissades parisiens de ses oeuvres au pochoir mêlant texte et images qui diffusaient dans la ville des messages poétiques, souvent féministes : « En péril une grande éraflure dans le ventre je rêve à des corps sans mémoire », « Exilée volontaire d’un continent sans nom j’écris dans la marge des non dits », « Dans le parfum indécent d’un rythme nos fantasmes urbains submergent les façades figées du quotidien… »

Nourrie de poésie, notamment surréaliste

Née Rhadia Novat en 1956, fille d’un père tunisien et d’une mère normande, Miss. Tic grandit dans le quartier de la Butte-Montmartre, dans le XVIIIe arrondissement, l’un de ses futurs lieux d’expression. Dans les années 1970, elle découvre le le théâtre de rue puis, au début des années 1980, séjourne aux Etats-Unis où éclôt le graff, branche de la culture hip-hop.

Née Rhadia Novat en 1956, fille d’un père tunisien et d’une mère normande, Miss. Tic grandit dans le quartier de la Butte-Montmartre, dans le XVIIIe arrondissement, l’un de ses futurs lieux d’expression. Dans les années 1970, elle découvre le le théâtre de rue puis, au début des années 1980, séjourne aux Etats-Unis où éclôt le graff, branche de la culture hip-hop.

De retour à Paris, elle a l’idée d’intervenir dans l’espace public en voyant les peintures d’étudiants des Beaux-arts sur des supports urbains. S’inscrivant dans un mouvement artistique naissant, elle choisit la technique du pochoir pour multiplier rapidement les interventions.

Nourrie de poésie, notamment surréaliste, elle trouve son style en écrivant des poèmes auxquels elle ajoute des portraits de femmes, d’abord des autoportraits puis des figures inspirées des magazines, de la publicité ou de la mode.

Les années 2000 signent la fin de la clandestinité

Très vite, ses oeuvres libres et insolentes sont repérées par les galeries d’art, notamment la Galerie du Jour, propriété de la créatrice de mode Agnès B. , l’une des premières à l’exposer. Dans les années 1990, Miss.Tic, comme d’autres street artistes, est accusée de détériorer l’espace public. Un procès, qu’elle perd en 1999, la contraint à demander des autorisations pour continuer de peindre dans la rue.

Les années 2000 signent la fin de la clandestinité puisqu’elle est sollicitée par des marques (Kenzo, Vuitton…) et multiplie les collaborations avec, par exemple, le cinéaste Claude Chabrol pour qui elle crée l’affiche de « la Fille coupée en deux », ou la Poste, qui édite des timbres inspirés de ses pochoirs.

Attachée à un art populaire, admiratrice d’Ernest Pignon-Ernest, Miss.Tic n’aimait pas le qualificatif d’ « artiste de rue », trop limitant. Femme, libre, anarchiste sur les bords, elle était artiste, tout simplement.

17:10 Publié dans Actualités, Arts | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |