13/08/2013

MILLIARDAIRES ET KARL MARX POUR LA NOUVELLE SEINE !

Adieu le Métamorphosis, joli bateau-restaurant-théâtre de magie tenu avec passion et générosité durant plus de vingt ans par le prestidigitateur Jan Madd.

Adieu le Métamorphosis, joli bateau-restaurant-théâtre de magie tenu avec passion et générosité durant plus de vingt ans par le prestidigitateur Jan Madd.

Bonjour La Nouvelle Seine. Changement de propriétaire et d'enseigne, donc, pour ce lieu de spectacle amarré face à Notre Dame qui devrait s'ouvrir à l'avenir aux genres de représentation les plus divers (seul en scène, musique, théâtre...).

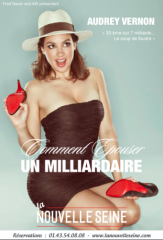

C'est la comédienne Audrey Vernon qui essuie les plâtres. Depuis la semaine dernière, elle donne à bord deux one woman show en alternance. "Marx et Jenny" d'une part, "Comment épouser un Milliardaire" de l'autre. Nous avons assisté au second. Un petit bijou d'humour hilarant, subtil, intelligent et corrosif à souhait, brillamment écrit, malicieusement interprété, qui croque admirablement le capitalisme et ses magnats.

Annonçant quitter le métier d'humoriste pour épouser la 33ème fortune mondiale (sans regret car elle ne savait faire que des sketches tristes...), avec une impayable ingénuité de façade et une logique bien à elle, la jeune femme confie au public ce qui l'a poussée à se trouver un mari richissime, épluchant pour mettre la main dessus le classement Forbes des milliardaires, puis décrit son quotidien surréaliste aux côtés de son futur époux.

Ainsi apprendrons-nous que ce n'est pas en travaillant qu'on devient riche ("Arrêtez tout de suite !" dit-elle...), qu'il est totalement ringard de prendre l'avion à Roissy ou Orly (c'est au Bourget qu'il faut grimper dans son jet), qu'il est difficile de dépenser son fric quand tout vous appartient (car il finit toujours par vous revenir...), que le supplément du Financial Times s'intitule "How to Spend it", ou encore que la crise est une arnaque ("on fait disparaître du faux argent et on demande aux gens de rembourser avec du vrai")...Sacrément cynique, mais si proche de la réalité, et surtout irrésistiblement drôle, ce spectacle truffé de séquences mémorables, superbement maîtrisé par la demoiselle, est à ne pas manquer.

Article publié par Fous de Théâtre

Marx et Jenny, gageure d’Audrey Vernon

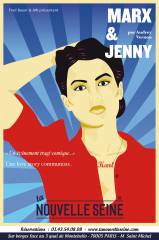

Le « one-Marx-show » de la jeune comédienne, succès au Avignon off 2012, débarque à Paris sur une péniche, la Nouvelle Seine.

Le « one-Marx-show » de la jeune comédienne, succès au Avignon off 2012, débarque à Paris sur une péniche, la Nouvelle Seine.En robe rouge et escarpins noirs, Audrey Vernon investit la Nouvelle Seine jusqu’au 14 septembre pour présenter son « one-Marx-show ». Marx et Jenny recrée l’histoire du quatuor que formèrent Karl Marx, sa femme Jenny, leur ami Friedrich Engels et leur dévouée gouvernante Hélène Demuth.

Un chapeau noir pour Engels, une fleur rouge dans les cheveux pour Jenny, la comédienne prête sa voix aux différents protagonistes. Elle mêle narration et extraits épistolaires pour révéler le quotidien du philosophe et de son proche entourage, de l’amour vivace jusqu’à la mort du couple Marx, à la santé précaire de leurs enfants, de leurs difficultés économiques à la rédaction acharnée du Capital.

Audrey Vernon s’attache également à évoquer la verve politique des auteurs du Manifeste communiste. Et la comédienne ne se fait pas prier pour soulever des paradoxes censés les opposer aux prolétaires : Engels est un bourgeois de naissance et Marx se laisserait aller à l’oisiveté. Reste une plongée dans la vie intime de Karl Marx, « mieux que Secret Story ». On n’en doute pas une seconde : la richesse historique du spectacle n’est pas comparable à la bassesse de la téléréalité.

Seulement, la prestation manque un peu de punch. La comédienne a une diction et une capacité de mémorisation remarquables, mais on se noie parfois dans le flot d’informations. L’intrigue mériterait d’être resserrée, peut-être sur « l’événement tragi-comique » que constituent l’infidélité de Marx et la grossesse d’Hélène Demuth…

Les allusions au monde contemporain et la dramatisation sont timides. Bercés par le roulis de la péniche où se produit Audrey Vernon, on attendrait davantage de jeux de mots et de traits d’humour, ou un peu plus de piquant peut-être.

14:21 Publié dans Actualités, ACTUSe-Vidéos, Arts, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : karl marx, audrey vernon, friedrich engels, milliardaire, nouvelle seine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

22/06/2013

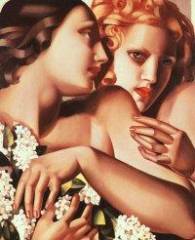

"L'Art nouveau, la Révolution décorative" et "Tamara de Lempicka, la Reine de l'Art déco"

L'Art nouveau s'est fait en réaction à l'académisme et à une société en pleine industrialisation et l'Art déco s'est constitué en réaction et en opposition à l'Art nouveau. À partir de 1895, l'Art nouveau a joué pendant deux décennies un rôle dynamique et controversé sur la scène parisienne. Ses formes en arabesques et ses volutes finissent par s'assagir puis disparaître avant la Première Guerre mondiale pour donner naissance au mouvement Art déco, dont Tamara de Lempicka est l'icône incontestée. Mondaine, libre et théâtrale, elle développe durant les Années folles un style audacieux, qui lui confère une place tout à fait à part dans l'art moderne.

Les deux expositions présentées simultanément sur les deux sites de la Pinacothèque, permettent aux visiteurs de découvrir la première rétrospective de l'Art nouveau français et son évolution en mouvement Art déco par l'intermédiaire d'une de ses icônes, Tamara de Lempicka.

L'art nouveau, la Révolution décorative

En réaction au classicisme, l'Art nouveau n'impose aucune obligation à l'artiste. Conçu comme l'art de la liberté, il se dégage des convenances qui entravaient jusque-là la création. Les formes codifiées qui sont la caractéristique de l'académisme volent en éclats comme pour faire de l'Art nouveau un art transgressif au cœur duquel l'érotisme devient une donnée incontournable.

En réaction au classicisme, l'Art nouveau n'impose aucune obligation à l'artiste. Conçu comme l'art de la liberté, il se dégage des convenances qui entravaient jusque-là la création. Les formes codifiées qui sont la caractéristique de l'académisme volent en éclats comme pour faire de l'Art nouveau un art transgressif au cœur duquel l'érotisme devient une donnée incontournable.

Conçu comme un art total, l'Art nouveau est partout, il est aussi bien peinture que mobilier, bijou, architecture et verrerie, référence à la nature, à la femme, aux plantes : l'interpénétration de tout en tout pourvu qu'elle chasse l'austérité et les règles.

Les grands noms de l'Art nouveau sont parmi les plus célèbres du tournant du XIXè au XXè siècle. Ce sont Gallé, Daum, Mucha, Majorelle, Horta, Van de Velde, Gaudí, Guimard, Lalique, Grasset, Steinlein, Ruskin, Klimt ou Bugatti. Ils bouleversent les schémas de la vie et transforment son esthétique pour la rendre agréable et décorative.

L'Art nouveau est à son apogée de 1890 à 1905. Il devient rapidement le support d'une production foisonnante qui triomphe à partir de l'Exposition universelle de 1900 et que commencent à dénoncer les " inventeurs " du mouvement. Qualifiant avec mépris l'Art nouveau de style " nouille " ou " ténia ", ses opposants suggèrent une idée de mollesse dans les images strictement ornementales et décoratives qu'il voulait imposer.

Juste avant la Première Guerre mondiale, ces critiques conduisent finalement à une évolution de l'Art nouveau vers un style nettement moins sophistiqué. Il s'affaiblit au point de devenir plus géométrique et laisse rapidement place à l'Art déco, qui prend la relève à partir de 1920. Totalement dénigré pendant plus de dix ans, c'est finalement les surréalistes qui œuvreront pour la réhabilitation de l'Art nouveau à partir des années 1930.

L'exposition est la première rétrospective de l'Art nouveau français à Paris depuis 1960. Véritable événement, elle présente plus de deux cents objets qui, dans tous les domaines de la vie et des arts, ont bouleversé l'esthétique et la pensée culturelle de la planète qui vivait alors au son du classicisme et de l'académisme depuis plus de trois siècles. Cette exposition se concentre sur les fondateurs de ce mouvement et sur ses principaux créateurs, évoquant de façon exhaustive le meilleur de leur production, à l'exception de l'architecture.

Tamara de lempicka, la Reine de l'Art déco

De la sensualité et l'érotisme, nous allons passer à une sexualité transgressive beaucoup plus poussée. La figure de la " garçonne " comme caractéristique marquante de l'Art déco va donner à Tamara de Lempicka une position prépondérante dans ce mouvement, au point d'en faire son égérie.

La sexualité assumée de Tamara - bien que mariée deux fois, elle affiche ouvertement son goût pour les femmes et exprime librement son homosexualité - va correspondre à la volonté d'émancipation des femmes à cette époque. À l'égal de Louise Brooke ou de Joséphine Baker, Tamara de Lempicka va incarner cette image d'une femme dont le statut est équivalent à celui de l'homme.

La Pinacothèque de Paris choisit aujourd'hui de montrer l'œuvre de Tamara de Lempicka et d'illustrer la manière dont cette artiste, par ses travaux mais aussi par sa personnalité inclassable et ambiguë, va coller parfaitement à la période qu'elle incarne.

Sa vie très mondaine et théâtrale est une succession de mises en scène donnant le premier rôle à la modernité et au luxe. Ce rapport à la transgression et aux idées progressistes en fait sans doute le personnage le plus troublant du début du xxe siècle.

Jouant sans état d'âme sur les attitudes érotiques des femmes, ou tout au moins leur sensualité, elle les place néanmoins dans un univers néo-cubiste et profondément Art déco.

Visite virtuelle : l' Art nouveau à la... par FranceInfo

Informations pratiques

•L'art nouveau, la Révolution décorative à la Pinacothèque 1 - 28, place de la Madeleine - 75008 Paris

•Tamara de lempicka, la Reine de l'Art déco à laPinacothèque 2 - 8, rue Vignon - 75009 Paris

•Tous les jours, de 10h30 à 18h30 - Fermeture de la billetterie à 17h45.

11:22 Publié dans Actualités, ACTUSe-Vidéos, Arts, Connaissances | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : art nouveau, art déco, exposition, pinacothèque, tamara de lempicka |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |