26/11/2014

INTERACTIF. Inégalités : le rapport alarmant dressé par Oxfam

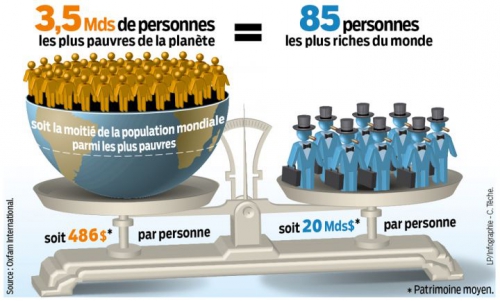

Selon une étude de l'ONG Oxfam, 70% de la population de la Terre vit dans un pays où l'écart entre les riches et les pauvres est plus important qu'il y a trente ans.

La famille de Liliane Bettencourt, héritière de L'Oréal, est tellement riche qu'il lui faudrait 102 ans pour dépenser sa fortune, à raison d'un million de dollars par jour. Un constat sidérant, mais qui n'est qu'un exemple parmi d'autres évoqués dans le rapport coup de poing que publie ce jeudi Oxfam sur les inégalités dans le monde. A ceux qui en doutaient encore, l'ONG spécialisée dans la lutte contre la pauvreté prouve, au fil de ces 156 pages étayées par une multitude d'études économiques, l'effarante poussée des inégalités à travers le monde.

70% de la population de la Terre vit ainsi dans un pays où l'écart entre les riches et les pauvres est plus important qu'il y a trente ans.

Pays développés ou en voie de développement, les inégalités se retrouvent partout : une poignée d'individus détient la majorité des ressources. La France n'y échappe pas : «Les 1% les plus riches possèdent autant que les 70% les moins aisés de la population. Les fortunes cumulées des familles Bettencourt et Arnault représentent autant que ce que possèdent les 20 millions de Français les plus pauvres», indique Nicolas Vercken d'Oxfam France.

«Condamnés à rester pauvres de génération en génération

De manière générale, les 85 plus grosses fortunes mondiales détiennent autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. La crise financière n'a rien arrangé, au contraire. Depuis, «le nombre de milliardaires dans le monde a pratiquement doublé, à 1645 personnes», rappelle l'organisation, qui ajoute : «La richesse cumulée des milliardaires a augmenté de 124% ces quatre dernières années», pour atteindre environ 4200 milliards d'euros.... soit deux fois le PIB de la France.

De manière générale, les 85 plus grosses fortunes mondiales détiennent autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. La crise financière n'a rien arrangé, au contraire. Depuis, «le nombre de milliardaires dans le monde a pratiquement doublé, à 1645 personnes», rappelle l'organisation, qui ajoute : «La richesse cumulée des milliardaires a augmenté de 124% ces quatre dernières années», pour atteindre environ 4200 milliards d'euros.... soit deux fois le PIB de la France.

Le pire, c'est que le système ne permet pas aux plus mal lotis de s'en sortir, constate Oxfam. Ils sont «condamnés à rester pauvres de génération en génération», parce que «dans les pays riches comme dans les pays pauvres, les inégalités élevées ont réduit la mobilité sociale.» Même le rêve américain n'est pas épargné. Aux Etats-Unis, près de la moitié des enfants de parents pauvres auront de faibles revenus une fois adultes.

Surtout, cette aggravation des disparités nuit à la croissance globale, comme le rappelle l'ONG. «Dans les pays dans lesquels sévissent des inégalités économiques extrêmes, la croissance est de courte durée et la croissance à long terme est affaiblie». Les inégalités ont aussi des conséquences environnementales : les 7% les plus riches sont responsables de 50% des émissions de CO2, tandis que les 50 % les plus pauvres ne sont à l’origine que de 7 % des émissions dans le monde.

Créer un impôt pour les milliardaires

Pour expliquer cette situation, elle pointe le «capitalisme sauvage» et «la mainmise des élites sur le monde politique et le pouvoir». Elle fustige en particulier les exemptions et échappatoires fiscaux dont profitent les plus riches. Alarmiste mais pas fataliste, Oxfam préconise des solutions pour enrayer la spirale, notamment une révolution fiscale qui passerait par la création d'un impôt pour les plus riches.

Elle a calculé que taxer la fortune de tous les milliardaires à hauteur de seulement 1,5% permettrait de dégager 58 milliards d'euros. Suffisant à la fois pour combler les déficits de financement nécessaires à la scolarisation de tous les enfants et pour fournir une couverture santé universelle dans les 49 pays les plus pauvres.

Sébastien Lernould, Le Parisien

09:34 Publié dans Connaissances, Economie, Planète, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : riches, apuvres, misère |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

28/10/2014

PIQUE NIQUE OU DEJEUNER SUR HERBE !

Déjeuner sur l'herbe ou pique nique. Les deux expressions sont loin d'avoir la même signification et la même origine.

Déjeuner sur l'herbe ou pique nique. Les deux expressions sont loin d'avoir la même signification et la même origine.

L'une est évocatrice et pleine de lumières, l'autre est tragique et noire.

LE DEJEUNER SUR L'HERBE

Le Déjeuner sur l'herbe est un tableau d'Édouard Manet datant de 1863, d'abord intitulé Le Bain, puis La Partie carrée, qui a provoqué un scandale lorsqu'il a été proposé au Salon de Paris. Il entra dans le patrimoine public en 1906 grâce à la donation du collectionneur Étienne Moreau-Nélaton1

La juxtaposition d'une femme nue « ordinaire », regardant le public, et de deux hommes tout habillés a suscité la controverse lorsque l'œuvre a été exposée pour la première fois au Salon des Refusés en 1863.

Sources Wikipédia

PIQUE NIQUE

Quoi de plus champêtre et familial que ce terme que le monde entier a adopté !

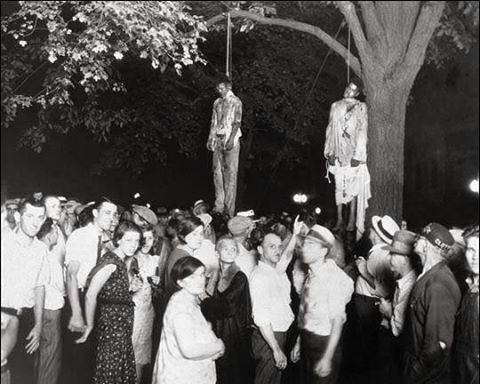

Contrairement à une idée reçue selon laquelle les lynchages seraient indissociablement liés à la période de la guerre de Sécession et de la Reconstruction, ils se sont poursuivis à haute échelle jusque dans les années 1930, sans disparaître totalement des traditions américaines.

Mais si certains s’opéraient dans le secret absolu et sous la protection des cagoules du Ku Klux Klan, d’autres se déroulaient au grand jour, occasions de véritables réjouissances.

On saucissonne et on boit de la bière devant des cadavres en train de se consumer sur les brasiers, devant des corps qui se tordent au bout d’une corde ou sous des fils de fers barbelés qui les ceinturent, on frappe avec des cannes plombées, on élargit les blessures au couteau, au tournevis, avec des ouvre-boîtes ou l’embout métallique d’un parapluie, on coupe des doigts, des oreilles ou des sexes pour les offrir autour de soi, on mitraille les victimes- trois mille huit cent trente-trois entre 1881 et 1940, dont 98% de Noirs- et les clichés pris se transforment en milliers de cartes postales.

Le lynchage, c’est la distraction des petites villes du Sud, mais l’Ouest et les grandes plaines s’y adonnent volontiers. On s’y rend en famille, il arrive que les journaux l’annoncent par voie de presse. Il n’est pas rare qu’au premier rang du spectacle des policiers hilares rient de toutes leurs dents. Ces festivités ont reçu deux noms, le "picnic" et le "Friday Night Boot Burnings" "La grillade du vendredi soir".

Il y a trois ans, quatre journalistes et historiens noirs ont publié aux Etats-Unis un livre intitulé "Without Sanctuary", au sous-titre éloquent : Le Lynchage aux Etats-Unis en cent trente photographies. Un document effrayant, bouleversant et un témoignage exceptionnel.

Certains, tout en confessant leur horreur devant les scènes ainsi exposées sous leurs yeux, jouent les autruches en se félicitant que ces pratiques barbares appartiennent à un passé révolu et proclament à l’envi qu’"il n’y a pas eu de lynchage en Amérique depuis près de cinquante ans". Or, les lynchages n’ont pas disparu.

Simplement, on ne pend pas toujours les Nègres, les Juifs, les Indiens, les Jaunes ou les Hispaniques. On plastique leurs maisons, on les abat au fusil d’assaut, on les frappe jusqu’à ce que mort s’ensuive à la batte de base-ball.

Le Centre pour un renouveau démocratique, basé à Atlanta, recensait cent vingt et un meurtres imputables à l’ultra-droite entre 1980 et 1986, deux fois plus pour les années qui ont suivi. Encore ne s’agit-il là que d’agressions et attentats à l’issue fatale. Mais les bons vieux lynchages à l’américaine n’ont pas disparu en 1968.

On se contentera de recommander la lecture du magnifique Freedom, une histoire photographique de la lutte des Noirs américains, parue en 2003 aux éditions Phaidon.

On n’y trouvera pas la photo du Noir traîné derrière la voiture de trois membres du Klan jusqu’à ce que mort s’ensuive au Texas en 1999, en revanche on y verra celle du jeune Michael A.Donald, 19 ans, qui, parti le 21 Mars 1978 acheter des cigarettes, fut retrouvé pendu et torturé à un arbre le lendemain. La scène se déroule à Mobile, Alabama, où on compta, de novembre 1980 à mai 1981, pas moins de "douze morts motivées par la haine raciale"

EXTRAIT DU DOCUMENT L’EMPIRE DU MAL ? Dictionnaire iconoclaste des Etats-Unis Auteur : Roger Martin

14:49 Publié dans Arts, Connaissances, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pique nique, déjeuner sur l'herbe, pendus, noirs |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

22/10/2014

Pour un dialogue des cultures, antidote aux fractures

Mais l’ignorance concerne un autre apport tout autant essentiel. Celui de la civilisation arabo-islamique à la renaissance de l'Europe. Sa culture florissante avait affecté tous les domaines et a fait émerger des thèmes essentiels tel que l’amour courtois et la poésie qui l’accompagnait, l’éthique politique et l’organisation étatique, les arts, ainsi que le raffinement dans les champs culinaire, vestimentaire, ludique, sans parler des apports scientifique et philosophique.

Mais l’ignorance concerne un autre apport tout autant essentiel. Celui de la civilisation arabo-islamique à la renaissance de l'Europe. Sa culture florissante avait affecté tous les domaines et a fait émerger des thèmes essentiels tel que l’amour courtois et la poésie qui l’accompagnait, l’éthique politique et l’organisation étatique, les arts, ainsi que le raffinement dans les champs culinaire, vestimentaire, ludique, sans parler des apports scientifique et philosophique.

C’est par l’accès à cette culture valorisant la beauté et le féminin dans leur dimension sacrée que nous saurions apporter des antidotes aux crispations identitaires. D’une part, cela réorienterait des jeunes issus de l’immigration vers la « bonne adresse », leur permettant de construire une confiance en eux, de s’affirmer et de s’émanciper.

Cette réorientation est nécessaire pas seulement pour les défavorisés parmi eux, mais aussi pour l’élite formée dans un moule occidental et qui devient porte parole d’une islamophobie virulente. D’autre part, cela permettrait de sortir les xénophobes de leur mythe d’une identité européenne pure qui n’aurait jamais interagi avec l’Islam, présenté comme ennemi déclaré depuis toujours.

Il est urgent de réviser l'histoire afin de prendre conscience que les échanges au sein de la méditerranée avaient dépassé les conflits dans le passé, mais furent aussi économiques et culturels. Cela nous aiderait à nous en inspirer, afin que les pays du sud ne soient plus perçus comme des sources de gain économique et des marchés de marchandises et d’armes à conquérir, mais bien des partenaires égaux d’un dialogue culturel et une source d’enrichissement, comme ils le furent auparavant.

Il est urgent de réviser l'histoire afin de prendre conscience que les échanges au sein de la méditerranée avaient dépassé les conflits dans le passé, mais furent aussi économiques et culturels. Cela nous aiderait à nous en inspirer, afin que les pays du sud ne soient plus perçus comme des sources de gain économique et des marchés de marchandises et d’armes à conquérir, mais bien des partenaires égaux d’un dialogue culturel et une source d’enrichissement, comme ils le furent auparavant.

Ines Safi : Née en Tunisie, Inès Safi est diplômée de l’Ecole Polytechnique de Palaiseau et chercheuse CNRS en théorie de la matière condensée, au Laboratoire de physique des solides à Orsay, où elle étudie des système de taille nanométrique.

12:03 Publié dans Connaissances, Inès Safi, Planète, Point de vue, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : inès safi, cultures |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

09/10/2014

Relèvement des seuils sociaux : la grande manipulation du gisement d’emplois

Lobbying : Pour justifier la remise en cause des seuils sociaux, le gouvernement évoque la création attendue de « milliers » d’emplois, reprenant à son compte les estimations contestables de l’iFrap, think tank patronal qui prévoit 70 000 à 140 000 embauches si les seuils sont relevés.

Lobbying : Pour justifier la remise en cause des seuils sociaux, le gouvernement évoque la création attendue de « milliers » d’emplois, reprenant à son compte les estimations contestables de l’iFrap, think tank patronal qui prévoit 70 000 à 140 000 embauches si les seuils sont relevés.

«Si on me dit que, en faisant évoluer les seuils, cela permet la création de milliers d’emplois, ma responsabilité c’est de dire aux partenaires sociaux : “Avancez, trouvez les bonnes solutions.’’ » C’est ainsi que le premier ministre, Manuel Valls, remettait sur le tapis le projet du gouvernement de remettre en question les « seuils sociaux », ces paliers d’effectifs qui déclenchent des obligations pour les entreprises en termes de cotisations sociales et de mise en place d’institutions représentatives du personnel.

Mais qui est donc ce « on » qui murmure à l’oreille de Valls qu’il y aurait des « milliers d’emplois » à attendre de cette attaque contre les droits des salariés ?

En réalité, aucune étude émanant d’un organisme public de recherche n’étaye cette thèse. Ce « on », c’est la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques ou iFrap, un lobby patronal qui, en janvier 2012, a publié une étude intitulée « Les seuils sociaux en France, quel impact sur l’emploi ? ».

Les auteurs y affirment que les réglementations sur les seuils « peuvent contraindre la croissance des entreprises en les désincitant à embaucher afin de ne pas dépasser un certain nombre d’employés ». Au terme de savants calculs, ils concluent qu’« en se basant sur les données de l’Insee, l’existence de seuils sociaux tels que définis actuellement empêche la création de 70 000 à 140 000 emplois ».

Manipulation des données

Sauf que, à y regarder de plus près, la méthodologie de cette « estimation », parée du sceau de l’Insee, est plus que contestable. En 2010 puis 2011, en effet, l’Insee a bien planché sur « l’impact des seuils de 10, 20 et 50 salariés sur la taille des entreprises françaises » (1). Mais comme le titre l’indique, il s’agissait non pas de réfléchir en termes d’emplois, mais de taille des entreprises.

La France se caractérisant, par rapport à l’Allemagne, par une forte proportion de très petites entreprises, les statisticiens se demandaient si un lissage des seuils pourrait favoriser le grossissement des entreprises. Sachant que cette croissance n’est pas forcément synonyme de créations d’emplois au global, puisque dans une économie atone des embauches ici entraînent des suppressions d’emplois ailleurs. Pour cadrer l’utilisation de leurs travaux dans le débat public, les auteurs prévenaient qu’« il n’est pas possible d’estimer l’effet total des seuils sur l’emploi ».

Une fois posée cette réserve, que montre leur étude ? D’abord, que selon les sources exploitées, les effets de seuil existent… ou pas.

En prenant les données fiscales des sociétés, qui reposent sur les déclarations des chefs d’entreprise, l’effet de seuil autour de 20 et de 50 salariés apparaît nettement : il y a beaucoup plus d’entreprises juste avant ce seuil que juste après (par exemple, 1 600 entreprises de 49 salariés, contre 600 de 50 salariés), ce qui pourrait étayer la thèse d’une barrière à l’embauche.

Mais si l’on prend les données sociales, « la source la plus fiable et la plus complète » selon l’Insee, les effets de seuil sont « quasiment nuls » !

Un hiatus qui pourrait s’expliquer par des « comportements de sous-déclaration » des entreprises au fisc sur leurs effectifs, suppose l’Insee. Dès lors, l’étude aurait pu s’arrêter là, puisque la source la plus fiable ne révèle pas d’effet de seuil, mais les statisticiens poursuivent leurs projections sur la base des données fiscales. Il en ressort qu’un lissage des seuils ferait baisser de 0,4 % le nombre d’entreprises employant entre 0 et 9 salariés, augmenterait de 0,2 % le nombre d’entreprises de 10 à 19 salariés, de 0,12 % celles de 20 à 49 salariés, et de 0,06 % celles de 50 à 250 salariés. « Les seuils ont peu d’impact sur la distribution par taille des entreprises », conclut l’Insee.

Un faible impact, à partir de données manifestement gonflées, sans lien mécanique avec des créations d’emplois… Tout cela n’empêche pas les experts de l’iFrap de s’emparer de ces résultats pour les besoins de leur démonstration.

Foulant aux pieds les réserves des statisticiens, ils convertissent les pourcentages d’entreprises qui grossiraient, en créations net d’emplois.

Résultat : 70 000 à 140 000. « Cette étude n’a pas pour but de conclure à la suppression des obligations pesant sur les entreprises », nous rassure l’iFrap, avant de murmurer : « Relever ces seuils de 50 %, c’est-à-dire avoir des seuils de 15, 30 et 75 salariés, semble être la meilleure des solutions. »

Fanny Doumayrou, l'Humanité- See more at: http://www.humanite.fr/relevement-des-seuils-sociaux-la-g...

09:29 Publié dans Connaissances, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : seuils sociaux, emplois, ifrap |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

30/09/2014

Guerre à Gaza : Des témoins accablent Israël

Après la session du tribunal, jurés comme témoins sont allés jeudi après-midi au Parlement européen, à l’invitation du groupe de la Gauche unitaire européenne, afin de rendre compte de leurs travaux, dans le but de sensibiliser députés et États membres. Comme le rappelle la juriste française Agnès Bertrand-Sanz, ces derniers ne sont pas loin, par leur politique de l’autruche, d’être complices de ces massacres.

Après la session du tribunal, jurés comme témoins sont allés jeudi après-midi au Parlement européen, à l’invitation du groupe de la Gauche unitaire européenne, afin de rendre compte de leurs travaux, dans le but de sensibiliser députés et États membres. Comme le rappelle la juriste française Agnès Bertrand-Sanz, ces derniers ne sont pas loin, par leur politique de l’autruche, d’être complices de ces massacres.- See more at: http://www.humanite.fr/guerre-gaza-des-temoins-accablent-...

09:59 Publié dans Actualités, Connaissances, International, Planète | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gaza, crimes de guerre, tribunal |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |