06/12/2013

Camarade Nelson Mandela : L'homme tranquille contre l'apartheid

En 1991, lors de son voyage en France, Nelson Mandela aujourd'hui disparue, accordait une interview exclusive à « l’Humanité ». Des extraits sont publiés dans l’Humanité Dimanche du 12 février 2010. Voici l’intégral de l’entretien.

L’homme tranquille contre l’apartheid

Hôte de la France, et plus précisément de son ministère des affaires étrangères, le vice-président du Congrès national africain (ANC) a reçu hier les journalistes de « l’Humanité » dans une de ses possessions « diplomatiques » du gouvernement français en région parisienne, le château de la Celle-Saint-Cloud. Aucune solennité cependant. Ni mythe ni symbole, c’est l’hôte, l’homme tranquille à la taille imposante, préservée, dont la main large et forte rappelle une jeunesse tumultueuse sur les rings de boxe pour amateurs condamnés à devoir prouver toujours plus qui pose la première question : « Où voulez-vous que je m’assoie ? »

Une question en appelant toujours une autre, et chacun d’entre nous ayant participé d’une manière ou d’une autre au combat pour la libération de Nelson Mandela ainsi qu’aux campagnes de solidarité avec le peuple sud-africain, nous ne pouvons que demander, plutôt émus :

Les journalistes de « l'Humanité » Claude Kroës et José Fort accueillent Nelson Mandela pour l'interviewer en 1991.

José Fort et Claude Kroës. Pouvons nous vous appeler camarade ?

NELSON MANDELA. Oui, tout à fait. Vous savez, je suis le camarade de Georges Marchais.

J. F. et C. K. Alors, la première vraie question. Il y a seize mois, vous étiez enfin libéré après plus d’un quart de siècle de prison. Quel regard portiez-vous sur ce que vous avez découvert au moment de votre libération ? Et quel regard portez-vous aujourd’hui sur le monde ?

N. M. Ce n’est pas facile à dire. Il n’est pas très facile pour moi de dire quel était mon regard il y a un an et demi. Il y a toujours un risque de spéculation dans ce genre de déclaration. Mais ce qui m’a frappé, c’est l’amélioration des rapports entre l’Est et l’Ouest, l’amélioration des rapports entre l’Union soviétique et les États-Unis d’Amérique, les pourparlers et les traités sur le désarmement et sur la réduction des armes nucléaires.

À mon avis, le premier ministre britannique, Mme Margaret Thatcher, a joué un rôle significatif dans le rapprochement entre Gorbatchev et Reagan pour favoriser les discussions sur la paix mondiale. Ce fut mon impression dominante. Et deuxièmement, il y a le problème de la lutte anti-apartheid dans le monde entier. En particulier en Grande-Bretagne, en Europe, en Asie, aux États-Unis, au Canada et en Amérique du Sud.

La voix des forces de libération et de progrès vers la démocratie et vers la suppression de la tyrannie s’est très fortement fait entendre. Je suis heureux de constater que les forces de paix sont si fortes, que la tendance en faveur d’une réduction des tensions dans le monde s’exprime toujours avec la même puissance et, bien sûr, que le mouvement anti-apartheid pèse toujours du même poids dans le monde entier.

J. F. et C. K. Camarade Mandela, croyez-vous que les réformes annoncées dans votre pays conduiront à l’élimination de l’apartheid ? Et pensez-vous que le poids de l’opinion publique internationale, qui s’est fortement exprimée pour exiger votre libération, puisse encore avoir un rôle décisif, alors que vous, démocrates sud-africains, êtes entrés dans une phase de négociation ?

N. M. Les réformes annoncées par le gouvernement sud-africain sont très encourageantes. Certains progrès ont été enregistrés dans le sens du démantèlement de l’apartheid et le chemin qui mène vers une Afrique du Sud unie et démocratique est en voie de construction. Mais nous sommes encore très loin de la satisfaction des revendications que nous avons avancées, parce que le contenu principal des réformes voulues, c’est la possibilité pour le peuple sudafricain de s’exprimer par le vote.

J. F. et C. K. Vous voulez dire « one man, one vote » ?

N. M. Oui, bien sûr, et dans la situation actuelle, moi, je ne peux toujours pas voter. Ça, c’est l’élément essentiel. Mais, indépendamment de ce qu’a annoncé le gouvernement sud-africain, nous sommes encore loin d’une situation où la majorité du peuple sud-africain pourrait se déterminer lui-même sur son avenir. C’est la raison pour laquelle nous demandons le maintien des sanctions par la communauté internationale et c’est la raison pour laquelle nous regrettons la décision prise en décembre 1990 par la Communauté européenne. (…)

J. F. et C. K. A propos de cette décision de lever les sanction, vous avez rencontré mardi Jacques Delors, à Bruxelles. Quelle appréciation portez-vous sur votre conversation avec le président de la Commission européenne et avez-vous le sentiment d’avoir été entendu ?

N.M. Mr Delors est un homme qui soutient la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud et je souhaite pouvoir croire, surtout après notre rencontre d’hier, qu’il acceptera de faire connaître aux chefs d’Etats de la CEE les positions de l’ANC. Mais nous discutons d’un problème qui sera soumis aux chefs d’Etat, et il ne serait pas opportun que j’entre dans les détails sur cette question.

J. F. et C. K. Les images montrant les affrontements entre Noirs marquent beaucoup la population française. Est-ce qu’il est possible d’arrêter ces massacres ? Quel avenir pour l’Afrique du Sud ? Etes-vous prêt à gouverner avec les Blancs et dans quel cadre législatif ? Pouvez-vous nous dire quelques mots du Congrès de l’ANC, prévu à Durban, au début du mois prochain ?

N. M. D’abord au sujet de la violence : elle a été présentée comme un affrontement entre noirs. Or, ce n’est là qu’un élément de cette violence. Il y a d’autres éléments qui incitent à la violence. Il y a actuellement des escadrons de la mort, organisés par le gouvernement sud-africain, qui font beaucoup plus de mal à des victimes innocentes que la violences entre Noirs.

Et puis il y a aussi la connivence du gouvernement dans cette violence. Si le gouvernement utilisait la capacité qu’il a de mettre un terme à la violence et de maintenir l’ordre, il pourrait le faire le plus aisément du monde. C’est la raison pour laquelle nous l’avons menacé de ne pas poursuivre les pourparlers sur la Constitution future, aussi longtemps qu’il n’aura pas mis un terme à cette violence.

Mais nous sommes optimistes quant au fait que nous réussirons à contraindre le gouvernement à arrêter la violence. Celle-ci ne continue que parce que le gouvernement le souhaite.

J. F. et C. K. Et le devenir de l’ANC, dans ce contexte changeant et difficile ?

N. M. En ce qui concerne le congrès de l’ANC en juillet, nous sommes très optimistes. Les mass média, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Afrique du Sud, ont essayé de faire croire à l’existence de factions. C’est parfaitement mensonger. C’est la même propagande que celle qui a eu cours par le passé, avant la première conférence consultative légale de l’ANC de décembre dernier. Bien sûr, il y a des divergences qui s’expriment sur tous les sujets, divergneces qui existent aussi dans d’autres congrès, dans d’autres organisations, ailleurs. Mais les décisions que nous avons prises ont été unanimes et saines.

J. F. et C. K. Etes-vous prêt à gouverner avec les Blancs et dans quel cadre législatif ?

N. M. Notre politique est favorable à une Afrique du Sud non raciste, véritablement démocratique et, à cet égard, le mérite personnel sera pour nous le seul critère pertinent. Ce qui signifie que nous sommes prêts à travailler avec tous les groupes nationaux, avec les Noirs et avec les Blancs. Et malgré les problèmes que nous rencontrons, les choses avancent très bien.

J. F. et C. K. Vous avez rencontré François Mitterrand et le premier ministre Édith Cresson. Avez-vous maintenant un message à faire passer au peuple français ?

N. M. Eh bien, notre message est très simple : nous demandons au peuple français de continuer à soutenir la lutte anti-apartheid parce que notre lutte repose sur les principes démocratiques que sont l’égalité, la liberté et la fraternité humaines. Et ces valeurs ont été répandues en Europe par les philosophes français, Voltaire, Montesquieu et d’autres… Et nous espérons donc que le peuple français continuera à soutenir notre lutte.

Propos recueillis par José Fort et Claude Kroës

Derniere photo, Nelson Mandela avec la chanteuse Whitney Houston disparu le 11 février 2012

17:52 Publié dans Actualités, Connaissances, Entretiens, International | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretien, nelson mandela, l'humanité dimanche, marchais |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

01/12/2013

LES MEDIAS FACE AU DEFI DE L'IMPARTIALITE

Salim Lamrani, Maître de conférences à l’Université de la Réunion et journaliste spécialiste de Cuba, vient de sortir un nouvel ouvrage aux Editions Estrella avec un titre éloquent : Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité. Ce livre de 230 pages se divise en neuf chapitres. Il est introduit par une préface du grand écrivain uruguayen Eduardo Galeano, auteur du célèbre livre Les veines ouvertes de l’Amérique latine. Lamrani, comme pour tout bon historien et chercheur, enrichit toujours son travail par des sources abondantes, avec pas moins de 350 notes dans cet ouvrage. Entretien avec Salim Lamrani par André Garand, France-Cuba Marseille.

Salim Lamrani, Maître de conférences à l’Université de la Réunion et journaliste spécialiste de Cuba, vient de sortir un nouvel ouvrage aux Editions Estrella avec un titre éloquent : Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité. Ce livre de 230 pages se divise en neuf chapitres. Il est introduit par une préface du grand écrivain uruguayen Eduardo Galeano, auteur du célèbre livre Les veines ouvertes de l’Amérique latine. Lamrani, comme pour tout bon historien et chercheur, enrichit toujours son travail par des sources abondantes, avec pas moins de 350 notes dans cet ouvrage. Entretien avec Salim Lamrani par André Garand, France-Cuba Marseille.

André Garand : Salim Lamrani, parlez-nous de votre dernier ouvrage.

Salim Lamrani : Ce livre part du postulat suivant : le phénomène de concentration de la presse entre les mains du pouvoir économique et financier est devenu, partout en Occident, une réalité indéniable. Or, ces médias, qui sont liés aux puissances d’argent et qui défendent l’ordre établi, sont souvent confrontés au défi de l’impartialité, surtout lorsqu’il s’agit de Cuba. Il leur est difficile de présenter de manière objective une nation dont le projet de société défie l’idéologie dominante. De plus, Cuba est, par définition, un sujet médiatique qui suscite critiques et controverses et attise régulièrement les passions.

André Garand : Quels thèmes abordez-vous dans ce livre ?

Salim Lamrani : Mon livre tente d’apporter une réponse aux questions suivantes : Comment les médias présentent-ils la réalité cubaine ? De quelle manière abordent-ils des problématiques aussi complexes que les droits de l’homme, le débat critique, l’émigration, le niveau de développement humain et les relations avec les États- Unis ? Remplissent-ils réellement leur rôle de quatrième pouvoir ? Sont-ils capables de s’émanciper du pouvoir politique, des puissances d’argent et d’apporter une vision plurielle sur la société cubaine ? Car une presse libre et indépendante est essentielle dans toute démocratie et elle s’accompagne, à l’évidence, d’un devoir de vérité informationnelle vis-à-vis des citoyens.

André Garand : Pourquoi les médias sont-ils si critiques à l’égard de Cuba ?

Salim Lamrani : Cuba, depuis le triomphe de la Révolution et l’arrivée au pouvoir de Fidel Castro, est un sujet de débat vif et animé. Il est une raison essentielle à cela : le processus de transformation sociale initié en 1959 a bouleversé l’ordre et les structures établis, a remis en cause le pouvoir des dominants et propose une alternative sociétale où – malgré tous ses défauts, ses imperfections et ses contradictions qu’il convient de ne pas minimiser – les puissances d’argent ne règnent plus en maître, et où les ressources sont destinées à la majorité des citoyens et non à une minorité.

André Garand : Eduardo Galeano, célèbre écrivain latino-américain, a rédigé la préface de votre livre.

Salim Lamrani : Eduardo Galeano a effectivement rédigé un texte incisif non dépourvu de l’humour sarcastique, si caractéristique de son style, sur Cuba et les médias. J’en profite pour le remercier chaleureusement d’avoir bien voulu associer son nom et son prestige à mon travail. J’en profite également pour remercier publiquement Estela, journaliste espagnole, qui m’a aidé dans cette tâche.

André Garand : La quatrième de couverture comporte une citation de Jean-Pierre Bel, notre Président du Sénat, qui vous remercie pour votre travail. Elle dit la chose suivante : « Merci pour ce regard sur Cuba, tellement utile ». C’est une belle reconnaissance, non ?

Salim Lamrani : Le Président Jean-Pierre Bel est un grand ami de Cuba. C’est un grand connaisseur de l’Amérique latine. Il est très attaché à la liberté d’expression et à la pluralité d’opinions. Il est issu d’une famille de résistants communistes et est un grand admirateur de la Révolution cubaine. Il a lu certains de mes ouvrages et m’a fait parvenir ce petit mot. Je l’en remercie grandement.

André Garand : Une citation de Robespierre, à qui vous dédiez votre ouvrage, introduit le livre. Pourquoi ce choix ?

Salim Lamrani : Robespierre parlait de passer la « vérité en contrebande » car il avait la conviction profonde qu’elle finirait par triompher. Je partage cette foi.

Maximilien Robespierre est le plus pur patriote de l’Histoire de France. C’est la figure emblématique de la Révolution, le défenseur de la souveraineté populaire. Il avait compris dès le départ que les puissances d’argent étaient le principal ennemi du peuple, de la République, de la Patrie. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’idéologie dominante vilipende tant son héritage. Ses aspirations à la liberté et à la justice sociale sont toujours d’actualité.

Nous vivons une époque assez curieuse. On glorifie les ennemis du peuple et on méprise ses défenseurs. Prenez la ville de Paris : Pas une rue ne porte le nom de notre Libérateur, pas une statue à l’effigie de Robespierre, alors que le traitre Mirabeau a un pont et Adolphe Thiers, le boucher de la Commune qui a fait fusiller 20.000 patriotes en une semaine, dispose d’un square et d’une statue. Rendez-vous compte, le 22 septembre, jour de la Fondation de notre République, n’est même pas célébré en France.

Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité

Préface d’Eduardo Galeano

Paris, Editions Estrella, 2013

230 pages

18€

Disponible auprès de l’auteur : lamranisalim@yahoo.fr

Egalement en librairie : http://www.librairie-renaissance.fr/9782953128437-cuba-le...

Et chez Amazon

http://www.amazon.fr/Cuba-Medias-Face-Defi-lImpartialite/...

17:19 Publié dans Connaissances, Entretiens, International, Livre, Médias | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cuba, médias, salim lamrani, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

20/11/2013

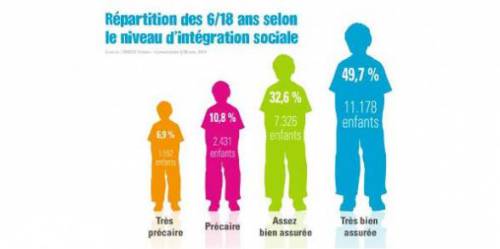

L’exclusion sociale touche un enfant sur cinq

C’est le constat accablant, rendu public à l’occasion de la Journée des droits de l’enfant, d’une vaste étude menée en France par l’Unicef auprès des jeunes de six à dix-huit ans.

Si la jeunesse est bel et bien la priorité du chef de l’État, celui-ci doit se dire en cette Journée internationale des droits de l’enfant, qu’il lui reste beaucoup de pain sur la planche. Rendue publique hier, une nouvelle étude sur les conditions de vie des enfants dresse en effet un tableau des plus inquiétants. Selon l’Unicef, qui a commandité cette vaste enquête de six mois, menée auprès de 22 500 jeunes de six à dix-huit ans dans 70 villes, « près d’un enfant sur cinq (17 %) vit dans une situation d’intégration sociale précaire, dont 7 % sont en situation d’exclusion extrême, déjà pris dans un dispositif de disqualification sociale ».

À l’origine de ce constat, une consultation réalisée par l’institut TNS Sofres qui a posé plus de 130 questions aux enfants sur leurs droits, leur accès à l’éducation, aux loisirs ou à la santé. Parmi les résultats notables, on notera que 90 % se sentent « respectés dans leur vie quotidienne » et, à 95 %, « en sécurité chez eux ». En revanche, dans le cadre scolaire, une part importante de ces jeunes (55 %) disent « être harcelés ou ennuyés par d’autres » et seuls 68 % ont le sentiment de pouvoir parler de ces problèmes à un adulte. Sans être forcément surprenants, d’autres éléments interrogent. Ainsi, 55 % des sondés confient « voir des images sur Internet ou à la télévision qui les choquent », et presque autant (51 %) avouent « regarder des émissions réservées aux adultes ». Enfin, 5 % affirment ne pas manger trois repas par jour et seuls 62 % disent avoir accès à une infirmière scolaire.

« Tout se passe, précise aussi le rapport, comme si les instruments de la socialisation, loin de corriger les inégalités socio-économiques des enfants, ne faisaient en réalité que les renforcer. » Pour le sociologue Serge Paugam, coauteur de l’étude, si ces résultats « n’autorisent pas à conclure que les jeux sont faits dès l’enfance », ils prouvent néanmoins qu’« il existe un risque élevé de reproduction sociale ». Ce que la coauteure de l’enquête, la médecin Catherine Dolto, appelle la « spirale négative dans laquelle sont entraînés les enfants et les familles défavorisés ». « La France est l’un des pays de l’OCDE qui dépense le plus pour ses enfants (…) ; pour autant, elle ne parvient pas à enrayer le cercle vicieux de l’exclusion » qui les frappe, regrette de son côté la présidente d’Unicef France, Michèle Barzach.

« Tout se passe, précise aussi le rapport, comme si les instruments de la socialisation, loin de corriger les inégalités socio-économiques des enfants, ne faisaient en réalité que les renforcer. » Pour le sociologue Serge Paugam, coauteur de l’étude, si ces résultats « n’autorisent pas à conclure que les jeux sont faits dès l’enfance », ils prouvent néanmoins qu’« il existe un risque élevé de reproduction sociale ». Ce que la coauteure de l’enquête, la médecin Catherine Dolto, appelle la « spirale négative dans laquelle sont entraînés les enfants et les familles défavorisés ». « La France est l’un des pays de l’OCDE qui dépense le plus pour ses enfants (…) ; pour autant, elle ne parvient pas à enrayer le cercle vicieux de l’exclusion » qui les frappe, regrette de son côté la présidente d’Unicef France, Michèle Barzach.

Une justice à l’écoute ? La défenseure des enfants, Marie Derain, formule dix propositions pour que la parole des enfants soit mieux écoutée par la justice, notamment dans les séparations conflictuelles (22,5 % des saisines). Elle suggère ainsi de « reconnaître une présomption de discernement à tout enfant qui demande à être entendu par un juge ». Charge ensuite au magistrat d’apprécier son discernement.

- Michel Ménard « La mixité sociale au cœur des colos »

58 % des enfants ont peur de devenir pauvres

12:54 Publié dans Actualités, Connaissances, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : pauvreté, unicef, droits de l'enfant, enfants pauvres, catherine dolto, exclusion sociale, harcèlement scolaire, serge paugam |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

02/11/2013

OMAR : Quand Roméo fait le mur pour retrouver Juliette !

Omar vit en Cisjordanie. Habitué à déjouer les balles des soldats, il franchit quotidiennement le mur qui le sépare de Nadia, la fille de ses rêves et de ses deux amis d'enfance, Tarek et Amjad. Les trois garçons ont décidé de créer leur propre cellule de résistance et sont prêts à passer à l'action. Leur première opération tourne mal.

Omar vit en Cisjordanie. Habitué à déjouer les balles des soldats, il franchit quotidiennement le mur qui le sépare de Nadia, la fille de ses rêves et de ses deux amis d'enfance, Tarek et Amjad. Les trois garçons ont décidé de créer leur propre cellule de résistance et sont prêts à passer à l'action. Leur première opération tourne mal.

Capturé par l'armée israélienne, Omar est conduit en prison. Relâché contre la promesse d'une trahison, Omar parviendra-t-il malgré tout à rester fidèle à ses amis, à la femme qu'il aime, à sa cause.

LA CRITIQUE DU JOURNAL L'HUMANITE

Un film palestinien remportait tous les suffrages à Cannes dans la section Un certain regard. Les nôtres également ainsi que ceux du jury, qui lui attribuait son prix.Omar, de Hany Abu-Assad. Palestine. 1 h 37.

Certains ont pu avoir en des temps anciens des préjugés vis-à-vis du cinéma palestinien. Un pays pauvre aussi peu étendu même si densément peuplé que la Palestine, en état de guerre permanente de surcroît, ne saurait disposer d’un cinéma conséquent.

C’était oublier que ce pays avait déjà sécrété un très grand maître en la personne d’Elia Suleiman, le réalisateur de Chronique d’une disparition et Intervention divine.

C’était oublier aussi que Suleiman n’est pas unique. En témoigne Hany Abu-Assad, qui nous a déjà régalés une demi-douzaine de fois, en particulier en 2002 avec le Mariage de Rana et, en 2005, avec Paradise Now.

La récidive est au plus haut avec cet Omar, reparti de Cannes avec le prix du jury obtenu dans la section Un certain regard, et qui vient d’être retenu comme le candidat officiel de la Palestine dans la course pour l’oscar du meilleur film étranger.

L’histoire nous a fait penser à la célèbre citation de Samuel Fuller jouant dans Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard : « Un film est un champ de bataille : amour, haine, violence, action, mort, en un mot émotion. »

Nous ne sommes pas pour autant dans le romantisme anarchisant à la Nicholas Ray propre aux nantis mais dans la réalité presque documentaire de la vie quotidienne dans les territoires occupés. Pourtant, là aussi, on trouve des corps mus par des pulsions, qu’elles proviennent de l’engagement politique ou des pulsions sexuelles, du refuge dans la famille ou de l’investissement dans l’amitié.

Nous ne sommes pas pour autant dans le romantisme anarchisant à la Nicholas Ray propre aux nantis mais dans la réalité presque documentaire de la vie quotidienne dans les territoires occupés. Pourtant, là aussi, on trouve des corps mus par des pulsions, qu’elles proviennent de l’engagement politique ou des pulsions sexuelles, du refuge dans la famille ou de l’investissement dans l’amitié.

Le réalisateur du film, qui est son propre scénariste, semble avoir relu pour l’occasion toutes les grandes tragédies shakespeariennes, à commencer par Roméo et Juliette, mais en leur adjoignant toutes les propriétés du mélodrame, faire advenir au peuple ce qui était auparavant le privilège des princes et des rois. Pourquoi au demeurant les sentiments nobles leur seraient-ils réservés ? Pourquoi le peuple n’aurait-il pas droit à la jalousie, à la haine, à la confiance, à la défiance, à l’amour passion, à la duperie, à la rouerie, à la trahison ?

C’est ce qui dote ce film d’une force émotionnelle sans pareille, l’auteur ayant pris la décision juste de s’appuyer sur une mise en scène discrète quoiqu’en écran large et sur une distribution qu’on ne peut que louer bien que la plupart des jeunes comédiens tutoient la caméra pour la première fois de leur brève existence.

Au résultat, on a rarement aussi bien vu en action la solidarité ici en jeu, ou une guerre des pierres qui ressemble à l’occasion à une guerre des boutons, ou un franchissement de mur qui s’apparente au jeu du chat et de la souris. Pour une fois, les Palestiniens ne se limitent pas à une façade militante aseptisée. Ils sont faits de chair et de sang, de désirs et de contradictions. Grâce en soit rendue au cinéaste.

Un film puissant, plein de sentiments et d'humanité, un film très dur autant parce qu'on continue à y découvrir (et ne pas comprendre) la dureté de l'homme, son coté "obscur", la trahison ... mais aussi très beau parce que l'amitié et l'amour dépassent le reste ! Un film qui devrait tous nous apprendre à grandir ... Écrit par : dhuez

10:24 Publié dans ACTUSe-Vidéos, Cinéma, Connaissances, Histoire, International | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, palestine, hany abu-assad, omar |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

29/10/2013

Trading hautes fréquences: la guerre des millisecondes s’amplifie

Des entreprises lèvent des centaines de millions de dollars pour gagner 2 millisecondes de vitesse dans un tuyau long de 1000 kilomètres. Le but: aller toujours plus vite que le voisin sur les marchés financiers.

Une entreprise propose même très sérieusement de placer un relais de dirigeables au dessus de l’Atlantique, entre les bourses de New York et de Londres pour gagner quelques millisecondes. Les informations transiteraient par un système mêlant laser et ondes millimétriques (autrement appelées ondes radio à extrêmement haute fréquence). Une opération estimée à 300 millions de dollars, qui n’attend plus qu’une banque motivée pour se réaliser.

On arrive à un niveau de folie inédit, explique à ITproPortal David Lauer, un ancien trader HFT qui a démissionné suite au flash Krach de 2010. « Il n’y a rien de plus insensé. Des quantités massives de capitaux, des milliards de dollars, sont investis uniquement pour gagner quelques millisecondes entre deux endroits. Trouvez-moi quelqu’un capable de m’expliquer l’utilité sociale de réduire de 2 millisecondes les temps de transferts entre New York et Chicago ? Mais il y a encore de l’argent à faire… »

Comme 800 millions de dollars en 7 ms

Et il y a quelques jours, un évènement lui a parfaitement donné raison. Le 18 septembre, la FED (banque centrale américaine), a annoncé contre toute attente poursuivre ses injections massives de liquidités dans l’économie américaine. Pour le dire schématiquement, la FED continue de faire marcher la planche à billets pour favoriser la reprise économique, mais avec le risque de légèrement dévaluer le dollar. L’information ne devait être publiée qu’à 14 heures très précise. Les journalistes étaient confinés dans un bunker avant la conférence de presse pour s’assurer qu’il n’y ait aucune fuite. Sauf que 5 à 7 millisecondes avant que l’information ne fasse de Washington New-York, elle était arrivée à Chicago. Un laps de temps suffisant pour spéculer à hauteur de 800 millions de dollars sur l’or (valeur refuge par excellence en cas de dévaluation), sur le marché des dérivés de Chicago…

Et il y a quelques jours, un évènement lui a parfaitement donné raison. Le 18 septembre, la FED (banque centrale américaine), a annoncé contre toute attente poursuivre ses injections massives de liquidités dans l’économie américaine. Pour le dire schématiquement, la FED continue de faire marcher la planche à billets pour favoriser la reprise économique, mais avec le risque de légèrement dévaluer le dollar. L’information ne devait être publiée qu’à 14 heures très précise. Les journalistes étaient confinés dans un bunker avant la conférence de presse pour s’assurer qu’il n’y ait aucune fuite. Sauf que 5 à 7 millisecondes avant que l’information ne fasse de Washington New-York, elle était arrivée à Chicago. Un laps de temps suffisant pour spéculer à hauteur de 800 millions de dollars sur l’or (valeur refuge par excellence en cas de dévaluation), sur le marché des dérivés de Chicago…

5 millisecondes qui suffisent pour démontrer un délit d’initié. La seule autre possibilité serait qu’un opérateur aurait réussi à dépasser la vitesse de la lumière, ce que suggère avec ironie le spécialiste Nanex(*). Comme il y a environ 1000 kilomètres entre Washington (la Fed) et Chicago, la lumière prendrait un peu plus de 3ms.

Le lobby des traders à hautes fréquences s’est défendu ce jeudi dans un communiqué, pointant plutôt la responsabilité de journalistes qui auraient brisé l’embargo.

Une histoire qui démontre encore l’incapacité totale des organismes de régulation des marchés financiers, comme la SEC aux Etats-Unis, à surveiller quoique ce soit. S’il a fallu quelques millisecondes pour échanger près de 800 millions de dollars, les régulateurs n’ont, deux semaines après, toujours pas compris ce qui s’était passé.

On parle de l’importance du temps de transfert et non des temps de calcul pour une bonne raison. Le 30 septembre, une entreprise britannique, Argon Design, a ainsi d’annoncer avoir réussi à réduire le temps de calcul de son algorithme pour décider d’une transaction à 176 nanosecondes, soit 10-9 seconde, contre 10-3 seconde pour les millisecondes qu'on emploie pour mesurer les temps de transfert.

(*)Nanex est une société américaine qui a développé un programme permettant d’analyser jusqu’à 8 milliards d’opérations boursières par jour. Leurs études permettent de se rendre compte de l’influence du HFT dans le jeu financier, de repérer les anomalies et les flash-krach.

18:08 Publié dans Actualités, Connaissances, Economie, International, Planète, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bourses, etats-unis, marchés financiers, trading à haute fréquence, finance internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |