06/03/2010

Louise Michel. Féministe et révolutionnaire :« Révolution, mes amours ! »

Portrait de l’une

des grandes figures

de la Commune et

du mouvement ouvrier français. Elle fut une combattante inlassable de l’injustice sociale

et de l’émancipation féminine (*).

Portrait de l’une

des grandes figures

de la Commune et

du mouvement ouvrier français. Elle fut une combattante inlassable de l’injustice sociale

et de l’émancipation féminine (*).Victor Hugo lui a dédié un poème, Viro Major (plus grande qu’un homme !). Verlaine voyait en elle « l’ange gardien du pauvre ». Séverine (la première femme journaliste) admirait « Louise de la misère et de la miséricorde, vibrante comme la révolte ». Georges Clemenceau saluait « une chrétienne des premiers jours ». Mais si Louise Michel vivait aujourd’hui, nul doute qu’elle nous inciterait à brûler les banques…

La bâtarde est venue au monde, le 29 mai 1830, dans le château délabré d’un petit village de Haute-Marne. Où a-t-elle puisé la force extraordinaire de se révolter pour défendre les travailleurs, lutter contre les injustices faites aux femmes, s’élever contre le colonialisme et, sans hésiter, sauver le monde ? Marianne, sa mère, servante soumise, même pas capable de dire quel châtelain l’a engrossée (le père ou le fils ?), ne veut pas que sa fille pique une colère quand elle voit les pauvres mourir de faim, car « ça fait pleurer le bon Dieu ». Et lorsqu’à vingt ans, Louise, jeune fille romantique et royaliste, écrit à Victor Hugo, elle lui dit qu’elle « s’est donnée à Dieu pour toujours ». Alors ?

Où a-t-elle été chercher « l’anarchie communiste qui de toutes parts est à l’horizon » ? Le vieux châtelain lui a fait lire très jeune les philosophes des Lumières. Lui et sa femme (grand-mère Demahis, dite Louise) lui ont donné une éducation de demoiselle libre-penseuse et ont laissé libre cours à son insatiable curiosité. Elle galope comme « un cheval échappé » et prend des rages contre les tortures infligées aux bêtes. Elle fera de cette terrible émotion le cœur de son engagement : ne jamais se plier à la raison du plus fort.

Se marier ? Au diable les prétendants que lui propose sa famille, elle ne va tout de même pas se laisser mettre en cage. « Comme toutes les femmes, je plaçais mon rêve très haut », écrit-elle.

Louise devient une institutrice passionnée. Féministe dans l’âme, elle veut absolument que les filles aient une aussi bonne éducation que les garçons, elle veut tout leur enseigner : les mathématiques, le théâtre, les sciences naturelles et même l’éducation sexuelle ! alors qu’à l’époque on leur apprenait surtout les travaux d’aiguille et le catéchisme. « Si l’égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine », affirme-t-elle. Elle ouvre une école à Montmartre, à Paris. Là, s’agite tout un monde de révoltés : républicains, anarchistes, socialistes de toutes tendances.

Elle se radicalise, prend la parole dans les meetings, enflamme les foules. Lorsqu’au matin du 18 mars 1871 le peuple de Paris se soulève, elle est au premier rang des rebelles, émerveillée par cette « aube splendide de délivrance ». Pendant les jours de la Commune, où le peuple a pris le pouvoir, elle ne touche plus terre : « C’est dans la Révolution que battent nos ailes ! », s’écrie-t-elle. Mais, très vite, les Versaillais attaquent Paris ; elle s’empare d’une carabine Remington et fait le coup de feu, souvent vêtue d’un uniforme de garde national, grimpant à l’assaut des barricades, au mépris du danger – sans oublier de sauver un chaton ou de soigner les blessés. La Commune écrasée, elle est condamnée à la déportation dans une enceinte fortifiée. C’est lors de son procès qu’elle devient vraiment célèbre : elle réclame la mort et défie ses juges – tous des hommes, impressionnés par le regard de feu de cette indomptable.

Elle se radicalise, prend la parole dans les meetings, enflamme les foules. Lorsqu’au matin du 18 mars 1871 le peuple de Paris se soulève, elle est au premier rang des rebelles, émerveillée par cette « aube splendide de délivrance ». Pendant les jours de la Commune, où le peuple a pris le pouvoir, elle ne touche plus terre : « C’est dans la Révolution que battent nos ailes ! », s’écrie-t-elle. Mais, très vite, les Versaillais attaquent Paris ; elle s’empare d’une carabine Remington et fait le coup de feu, souvent vêtue d’un uniforme de garde national, grimpant à l’assaut des barricades, au mépris du danger – sans oublier de sauver un chaton ou de soigner les blessés. La Commune écrasée, elle est condamnée à la déportation dans une enceinte fortifiée. C’est lors de son procès qu’elle devient vraiment célèbre : elle réclame la mort et défie ses juges – tous des hommes, impressionnés par le regard de feu de cette indomptable.

En Nouvelle-Calédonie, son attitude a aussi de quoi surprendre. N’est-elle pas capable de défendre les Canaques, d’étudier leur langue et leurs mythes et de leur donner des cours ? Elle leur reconnaît ainsi une véritable civilisation alors que presque tous les Occidentaux, à l’époque, considèrent que ces Noirs sont à peine des êtres humains… Les Blancs ne sont pas supérieurs, ils sont mieux armés, c’est tout. C’est la même idée que dans son enfance : « Tout se tient, tous les crimes de la force… »

Revenue en France et plus que jamais agitatrice, elle est jetée en prison parmi les prostituées : elle les défend aussi. Ces femmes ne sont pas des délinquantes méprisables, ce sont les victimes de souteneurs qui abusent d’elles parce qu’elles sont pauvres et sans défense, les battent et les vendent, « car le bétail humain est ce qui rapporte le plus ».

Que les « grands négociants des marchés de femmes » soient pendus ! Bien avant Beauvoir, elle considère que le mariage est une prostitution légalisée. « Est-ce qu’il n’y a pas des marchés où l’on vend, dans la rue, aux étalages des trottoirs, les belles filles du peuple, tandis que les filles des riches sont vendues pour leur dot ? L’une, la prend qui veut ; l’autre, on la donne à qui on veut. La prostitution est la même. » Que les ouvriers fassent la grève générale et viennent à bout de leurs patrons qui les pressent comme des citrons ! Posons des bombes contre les tyrans (elle-même ne le fera pourtant pas), cela fera place nette pour un avenir radieux. « Allons, allons, l’art pour tous, la science pour tous, le pain pour tous ! Levez-vous, les grands chasseurs d’étoiles ! »

Elle, la généreuse, la consolante, la charitable, « la Sainte laïque », n’hésite pas à appeler à la lutte finale : « À travers des fleuves de sang, voici venir la délivrance ! »

Son combat flamboyant pour la dignité des malheureux provoque admiration extrême ou horreur indignée. Ardente prophétesse, femme au verbe haut, elle fait la une des journaux. Quand elle meurt d’épuisement, le 9 janvier 1905, son enterrement est suivi par une foule de cent mille personnes.

L’histoire de France l’a reconnue. Plusieurs centaines de rues (et le grand square sous le Sacré-Cœur, à Paris), d’écoles, de lycées, de centres sociaux, partout en France, sont baptisés Louise-Michel. Elle est même la seule femme à avoir une station de métro qui porte son nom.

Xavière Gauthier, écrivaine, article publié dans l'Humanité

19:14 Publié dans Connaissances | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : louise michel, commune |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

22/01/2010

INFORMATIONS ET MEDIAS

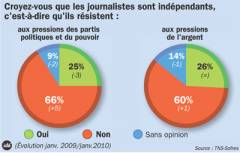

Peut-on avoir globalement confiance dans la qualité de l’information dispensée par les médias tout en doutant de l’indépendance de ceux qui y travaillent, à savoir les journalistes ? Pour paradoxale qu’elle apparaisse, la réponse des Français serait pourtant positive.

Peut-on avoir globalement confiance dans la qualité de l’information dispensée par les médias tout en doutant de l’indépendance de ceux qui y travaillent, à savoir les journalistes ? Pour paradoxale qu’elle apparaisse, la réponse des Français serait pourtant positive.

La dernière livraison du sondage annuel proposé par La Croixdepuis 1987 montre en effet que beaucoup accordent dans l’ensemble un crédit constant, ou même en légère augmentation, aux « nouvelles » quotidiennement délivrées dans la presse écrite, à la radio et, dans une moindre mesure, à la télévision. Les journaux et la radio accroissent légèrement leur capital de confiance, les ondes restant le média le plus consciencieux aux yeux du public. ![]()

Journalistes jugés sensibles aux pressions

Journalistes jugés sensibles aux pressions

![]() Mais, parallèlement, les journalistes sont jugés sensibles aux pressions des partis politiques et du pouvoir (avec 66 % de réponses en ce sens, soit une augmentation de 5 points par rapport à l’an dernier) comme à celles de l’argent (60 %, soit un point de plus). Pour résumer : la fiabilité comme apanage des institutions, la dépendance comme faiblesse des personnes…

Mais, parallèlement, les journalistes sont jugés sensibles aux pressions des partis politiques et du pouvoir (avec 66 % de réponses en ce sens, soit une augmentation de 5 points par rapport à l’an dernier) comme à celles de l’argent (60 %, soit un point de plus). Pour résumer : la fiabilité comme apanage des institutions, la dépendance comme faiblesse des personnes…

Certes, une enquête de ce type se fonde sur des pratiques et impressions parfois diffuses. Le lien entre tel patron de presse ou journaliste et tel responsable public (que l’on pense, par exemple, au couple Christine Ockrent-Bernard Kouchner, celle-ci étant directrice générale de France Monde qui coordonne l’audiovisuel extérieur de la France, ou aux liens amicaux entre Martin Bouygues, propriétaire du groupe TF1, et Nicolas Sarkozy) marque davantage l’opinion que les relations, même étroites, entre entreprises médiatiques et entités politiques ou économiques. ![]()

Le cas d’Internet se distingue des supports traditionnels

![]()

Ainsi la défiance est plus immédiate parce que plus incarnée à l’égard d’une « personne physique » à la notoriété identifiée que d’une « personne morale »… C’est vraisemblablement pour cela que la télévision reste moins bien notée que la radio et la presse écrite. L’impact de l’image et ses tendances plus manifestes à la « peopolisation » compromettant ses prétentions au sérieux et à l’objectivité informative.

Ainsi la défiance est plus immédiate parce que plus incarnée à l’égard d’une « personne physique » à la notoriété identifiée que d’une « personne morale »… C’est vraisemblablement pour cela que la télévision reste moins bien notée que la radio et la presse écrite. L’impact de l’image et ses tendances plus manifestes à la « peopolisation » compromettant ses prétentions au sérieux et à l’objectivité informative.

Dans ce paysage, le cas d’Internet se distingue des supports traditionnels. 35 % des personnes sondées font confiance à l’information en ligne (contre seulement 23 % il y a cinq ans). Toutefois 30 % s’en défient, à savoir 6 % de plus que l’an dernier. Alors que, dans le même temps, plus de 22 millions d’internautes ont consulté un site d’actualité, adossé ou non à un média traditionnel (chiffre Médiamétrie pour octobre 2009).

Ce fabuleux Internet, avec sa multitude de sites dont l’origine et la compétence restent complexes à identifier, provoque-t-il dans l’opinion une réserve à laquelle échappent les médias « historiques » ? Question cruciale pour les sondages à venir, tandis que, d’ores et déjà, 77 % des Français estiment que les sites d’information gratuits sur la Toile seront « davantage utilisés dans dix ans »…

| Emmanuelle GIULIANI La Croix |

13:39 Publié dans Connaissances | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : informations, médias, journalistes, sondage |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

30/12/2009

RADIOSCOPIE DES EGLISES EN FRANCE

Les Français restent pour les deux tiers attachés à une identité catholique mais la messe du dimanche ne rassemble plus qu'une toute petite minorité de fidèles, selon une étude Ifop pour La Croix.

Les Français restent pour les deux tiers attachés à une identité catholique mais la messe du dimanche ne rassemble plus qu'une toute petite minorité de fidèles, selon une étude Ifop pour La Croix.

Selon cette enquête, diffusée lundi, 64% des Français se reconnaissent comme catholiques en 2009, alors qu'ils étaient 80% en 1966. Ce repli se fait principalement au profit des "sans religion", qui passent de 21% à 28%.

Les protestants passent de 1% à 3% et les autres religions de 3% à 5%.

Seulement 4,5% des Français disaient, en 2006, fréquenter une église tous les dimanches, contre 27% en 1952, précise encore l'institut de sondage.

En 2009, les catholiques pratiquants sont plus âgés, selon l'Ifop : 43% d'entres eux ont 65 ans et plus alors que cette tranche d'âge ne représente que 21% de la population française totale.

Autre singularité, les catholiques pratiquants votent plus à droite (38,9% pour l'UMP) que leurs concitoyens (25,1%).

Les données sont extraites, d'une part, d'enquêtes historiques de l'Ifop et, d'autre part, d'un cumul réalisé à partir des enquêtes actuelles et récurrentes de l'Ifop dans lesquelles la question de la "proximité religieuse" est posée. Ces données ont été cumulées sur la période 2005- 2009.

UNE AUTRE ENQUETE DONNE LES MEMES EVOLUTIONS MAIS PLUS PRONONCEES

Un autre très sérieux sondage mené au long cours entre 1994 et 2007 et publié également par la Croix indiquait lui que 51 % des Français se déclaraient encore catholiques (contre 67 % il y a dix ans), 4 % musulmans, 3 % protestants, 1 % juifs...

Les musulmans constituent donc dans tous les cas, formellement la « deuxième religion » de France. Sauf qu'il manque un chiffre.

Celui des non-croyants déclarés : 31 % (contre 23 % il y a dix ans), 28 % dans le premier sondage cité. Non seulement les sans-religion progressent mais ils sont, et de loin, en deuxième position.

Certains feraient bien de ne pas les oublier, de même que les principes laïques fondateurs de la République...

19:53 Publié dans Connaissances | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : religions, caholique, juif, protestant |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

10/11/2009

À qui profitera le plan cancer II ?

par Annie Thébaud-Mony, directrice de recherche à l’Inserm

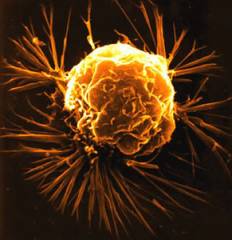

Dans un discours solennel prononcé à Marseille, le 2novembre 2009, le président de la République a annoncé les trois priorités du nouveau plan cancer : l’excellence des soins de demain, la réduction des inégalités, la vie après le cancer. On voudrait croire à la mobilisation, tant la situation est inquiétante. Malheureusement, derrière l’effet d’annonce se profile une répartition des moyens qui, certes, répondra à l’attente des industriels de la chimie et du médicament, sans parler du prestige des grands patrons de la cancérologie. Mais ce plan répond bien peu à l’angoisse de tous ceux et celles que le cancer menace ou atteint, et à l’attente d’une stratégie véritable de prévention et de lutte contre cette maladie.

Dans un discours solennel prononcé à Marseille, le 2novembre 2009, le président de la République a annoncé les trois priorités du nouveau plan cancer : l’excellence des soins de demain, la réduction des inégalités, la vie après le cancer. On voudrait croire à la mobilisation, tant la situation est inquiétante. Malheureusement, derrière l’effet d’annonce se profile une répartition des moyens qui, certes, répondra à l’attente des industriels de la chimie et du médicament, sans parler du prestige des grands patrons de la cancérologie. Mais ce plan répond bien peu à l’angoisse de tous ceux et celles que le cancer menace ou atteint, et à l’attente d’une stratégie véritable de prévention et de lutte contre cette maladie.

L’épidémie de cancers est devenue la pire catastrophe sanitaire en France depuis des décennies. Avec une augmentation continue depuis vingt-cinq ans, le nombre estimé de nouveaux cas annuels est passé de 150 000, au début des années 1980, à 350 000 en 2006. « Consacrer 15 % du budget de la recherche à l’étude des effets à long terme des expositions à faible dose, à certains agents biologiques, chimiques ou physiques », tel est le souhait du président Sarkozy. C’est focaliser une part importante de l’effort de recherche sur l’existence ou non d’un seuil d’effet en dessous duquel un cancérogène ne serait plus dangereux.

Il s’agit d’un rêve des industriels auquel les scientifiques devraient donner réalité ! Un seuil de danger, c’est pouvoir continuer à polluer et à faire travailler les salariés avec des produits et des procédés cancérogènes, au lieu de leur substituer des produits non toxiques comme l’exige le Code du travail.

En revanche, consacrer une part des moyens à produire des études sur les expositions professionnelles cumulées à des doses souvent élevées de cancérogènes connus – et sanctionner les employeurs qui ne respectent pas le Code du travail et leur obligation de sécurité –, cela ne fait pas partie des priorités.

Pourtant, une enquête menée depuis 2002 auprès de patients de trois hôpitaux de la Seine-Saint-Denis par une équipe de recherche de l’université Paris-XIII (Giscop 93) montre la gravité de la situation. Parmi les quelque 1 000 patients dont les parcours professionnels ont pu être reconstitués, 84 % ont subi une poly-exposition professionnelle lourde et permanente aux cancérogènes pendant des décennies de travail sans aucune protection. Il s’agit, pour les trois quarts d’entre eux, d’ouvriers souvent précaires ou intérimaires, employés aux plus sales boulots : la maintenance, l’entretien, le nettoyage, la démolition, le revêtement des routes, la gestion des déchets…

Dans son bilan 2008 concernant le risque de mourir de cancer avant soixante-cinq ans, le rapport de la Cour des comptes indique que l’inégalité entre ouvriers et cadres n’est pas d’un facteur 2, comme l’assure le président, mais d’un facteur 10.

La France détient le triste record européen de la mortalité précoce par cancer, et cela touche dix fois plus les ouvriers que les cadres.

Pourtant, les risques professionnels n’ont pas retenu l’attention du président. Le Centre international de recherche sur le cancer a inscrit le « travail posté » dans la liste des cancérogènes, en raison d’études montrant la relation entre les troubles du rythme de veille-sommeil et la survenue du cancer du sein.

Récemment, au Danemark, 38 femmes atteintes de cancer du sein ont été indemnisées au titre de la maladie professionnelle pour avoir travaillé en horaires alternants de nuit pendant au moins vingt ans. Ici, non seulement le plan cancer II est muet sur une juste indemnisation des victimes de cancers liés au travail, mais il propose de supprimer la prise en charge des soins à 100 %, passé le seuil de survie de cinq ans après la survenue de la maladie !

Quant à revenir sur l’autorisation du travail de nuit pour les femmes et sur la croissance du recours aux horaires flexibles, il n’en est évidemment pas question. Que signifie alors, pour les femmes handicapées par un cancer du sein et ses traitements, la vie après le cancer ?

Publié par le journal l'Humanité

13:46 Publié dans Connaissances | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cancer, travail |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |