23/09/2024

Savez-vous que la ville de Corbeil-Essonnes est à l'origine du mot «corbillard»?

Une histoire de bateau, de pain et de peste, comme on n'en trouve qu'au Moyen Âge.

À chaque mort de célébrité, c'est le même refrain. Partout sur les réseaux sociaux et dans les médias, on voit passer des termes nécrologiques quelque peu barbares, que l'on utilise sans vraiment y prêter attention. Pourtant, beaucoup d'entre eux ont une origine cachée et parfois insolite.

Prenez le corbillard, ce véhicule servant à transporter les morts jusqu'à leur sépulture. Son origine, qui remonte au Moyen Âge, n'a rien de sinistre, bien au contraire.

Le pain de Corbeil

Au départ, le terme «corbillard» n'avait rien à voir avec un engin roulant qui transportait les dépouilles. Au Moyen Âge, c'était un bateau de transport fluvial à fond plat.

Au XIIIe siècle, la ville de Corbeil (devenue Corbeil-Essonnes en 1951, dans l'actuel département de l'Essonne), située au bord de la Seine et à une quarantaine de kilomètres de Paris, est un port essentiel de la région, dont les grands moulins produisent une quantité importante de farine. Cette farine est notamment utilisée sur place pour produire du pain. Mais pas n'importe quel pain: c'est le meilleur de la région. Tout le monde se l'arrache.

Pour satisfaire la demande grandissante de la population parisienne, des bateaux affluent sans cesse pour récupérer des kilos de miches de pain. Ce sont ces bateaux, venant de Corbeil, que les Parisiens finissent par appeler «corbeillards». Jusqu'ici, tout va bien, me direz-vous? Mais c'était sans compter sur un événement tragique qui allait transformer cette joyeuse embarcation en un symbole macabre.

La peste noire ravageuse

Un siècle plus tard, c'est la catastrophe. La peste déferle sur la France, balayant Paris, dont la population particulièrement dense est plus que vulnérable. La capitale se transforme en un immense cimetière et les cadavres s'accumulent. Il faut trouver un moyen de désengorger la ville.

Une solution est rapidement trouvée: les autorités réquisitionnent les corbeillards, les fameux bateaux, pour transporter les dépouilles hors de la ville via la Seine. Exit le bon pain chaud sortant du four, place aux corps refroidis, prêts à être enfouis sous terre.

Une fois l'épidémie passée, les corbeillards reprennent leur fonction première: transporter des marchandises et des passagers (vivants, cette fois-ci). Mais l'événement fut si traumatisant que le souvenir de leur utilisation funeste perdura. Il faut dire que, dans le monde médiéval, la peste noire avait un taux de mortalité de 100% et près d'un Européen sur trois en a été victime.

17:36 Publié dans Histoire, Radio Evry | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : corbeil, corbillard, peste |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

12/09/2024

Les Égyptiens ont-ils utilisé un monte-charge hydraulique pour construire Djéser à Saqqarah

19:45 Publié dans Histoire, Science, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : djéser à saqqarah pyramide |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

23/05/2024

Cannes 2024 : Lula, toujours combatif devant la caméra d’Oliver Stone

La conversation du réalisateur états-unien avec le président brésilien permet de revenir sur l’incroyable machination politico-judiciaire visant à écarter ce dernier du pouvoir.

Le cinéaste Oliver Stone arpente depuis plusieurs années maintenant le cône sud du continent américain. Alors que l’avènement de gouvernements de gauche au début des années 2000 avait apporté une certaine prospérité à ces pays, la réaction s’est rapidement mise en place, soutenue par Washington.

Le cas le plus emblématique est sans doute celui du Brésil, mastodonte démographique et économique du continent. À partir de conversations avec Lula, Oliver Stone, avec son compère Rob Wilson, revient plus précisément sur la période 2016-2022, et d’abord sur la personnalité de celui qui est redevenu président – le premier Brésilien issu de la classe ouvrière à occuper un tel poste.

C’est un peu l’ascension, la chute puis le retour triomphal d’un dirigeant hors norme. D’abord syndicaliste, Lula a compris les limites de l’action revendicative et décide de fonder une organisation politique, le Parti des travailleurs (PT). Mais le plus intéressant dans ce documentaire montré en séance spéciale est sans doute le rappel du mécanisme mis en place pour tenter d’écarter les progressistes du pouvoir avec l’épisode Bolsonaro et l’intrusion de ce qu’on appelle le lawfare, l’instrumentalisation politique de la justice.

Le juge Sergio Moro, qui se vantait d’avoir mis Lula en prison (et qui est devenu ministre de la Justice de Bolsonaro) apparaît ainsi pour ce qu’il est : un vulgaire pion ambitieux dans une stratégie politique dangereuse. À bientôt 80 ans, c’est un Lula apaisé, aux yeux brillants et espiègles, qui proclame devant la caméra de Sone et Wilson, comme il le faisait devant des foules ouvrières cinquante ans auparavant : « Nous devons continuer à nous battre. »

Lula, d’Oliver Stone et Rob Wilson, États-Unis/Brésil, 1 h 30

19:46 Publié dans Actualités, Cinéma, Histoire, Médias | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lula, olivier stone |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

12/05/2024

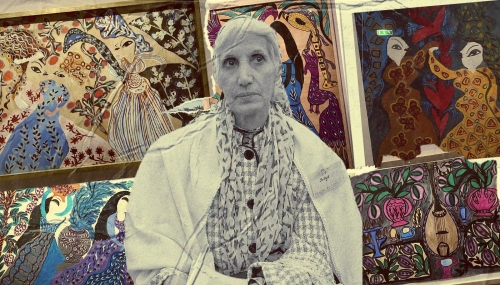

Algérie, le fabuleux destin de Baya

Elle a connu Camus à l’âge de 15 ans, sympathisé avec Picasso à 16 ans, et ses toiles sont connues dans le monde entier. Le destin de Baya, icône de la peinture algérienne, reste méconnu chez ses compatriotes.

Baya. Pour ses compatriotes, c’est une icône. Ses œuvres illustrent des timbres, ses toiles et ses sculptures font l’objet de grandes expositions dans les musées et les galeries du monde entier, mais peu de gens connaissent le destin de cette artiste qui a accédé à la notoriété en 1947 alors qu’elle n’avait pas encore 16 ans.

C’est pourquoi, l’écrivaine, historienne, et professeur de langue françaises à l’Université de Yale, l’Américaine Alice Kaplan a voulu combler ce vide en lui consacrant un livre, Baya ou le grand vernissage (Éd. Le bruit du monde). Spécialiste d’Albert Camus (En quête de l’Étranger, Éd. Gallimard), Kaplan a travaillé sur les archives de Baya déposées à Aix-en Provence. Elle a interrogé des spécialistes et est partie sur les traces de l’artiste en Algérie pour interroger acteurs et témoins, dont des membres de sa famille.

Née Fatma en décembre 1931, Baya grandit aves ses parents et son frère Ali dans le douar Sidi M’hamed, à la périphérie du bourg nommé « Le retour des chasseurs », aujourd’hui Bab-Ezzouar, dans la banlieue est d’Alger. Elle a 6 ans quand son père Mohamed ben Haddad meurt dans un accident. Sa mère, Bahia Adli, se remarie et part avec ses deux enfants et son nouvel époux s’installer à Dellys, à une centaine de kilomètres d’Alger. Nouvelle vie miséreuse et d’autant plus instable que Baya doit vivre avec un beau-père violent et de nombreux demi-frères et demi-sœurs. Deux ans après son remariage, sa mère meurt en couches. Baya la veille à son chevet tandis qu’elle agonise dans d’atroces souffrances. Elle a à peine 9 ans. Elle est recueillie par sa grand-mère, qui l’arrache à cette existence de misère pour une autre non moins indigente à Sidi M’hamed. Toute la famille vit dans une seule pièce, au sol en terre battue. De cette vie, Baya dira plus tard : « Le froid, la faim, les poux, le froid, la faim, les poux… »

Née Fatma en décembre 1931, Baya grandit aves ses parents et son frère Ali dans le douar Sidi M’hamed, à la périphérie du bourg nommé « Le retour des chasseurs », aujourd’hui Bab-Ezzouar, dans la banlieue est d’Alger. Elle a 6 ans quand son père Mohamed ben Haddad meurt dans un accident. Sa mère, Bahia Adli, se remarie et part avec ses deux enfants et son nouvel époux s’installer à Dellys, à une centaine de kilomètres d’Alger. Nouvelle vie miséreuse et d’autant plus instable que Baya doit vivre avec un beau-père violent et de nombreux demi-frères et demi-sœurs. Deux ans après son remariage, sa mère meurt en couches. Baya la veille à son chevet tandis qu’elle agonise dans d’atroces souffrances. Elle a à peine 9 ans. Elle est recueillie par sa grand-mère, qui l’arrache à cette existence de misère pour une autre non moins indigente à Sidi M’hamed. Toute la famille vit dans une seule pièce, au sol en terre battue. De cette vie, Baya dira plus tard : « Le froid, la faim, les poux, le froid, la faim, les poux… »

À une dizaine de kilomètre de Sidi M’hamed se trouve la coquette ville de Fort-de-l’Eau (aujourd’hui Bordj El Kiffan) avec ses villas, ses plages, son casino, son cinéma, ses restaurants et ses fermes que possèdent les riches colons. Depuis des années, la famille de Baya prête ses mains aux propriétaires terriens pour des salaires de misère. Pas encore pubère, Baya travaille dans la ferme d’Henri Farges, qui a quitté la Métropole dans les années 1920. Chez les Farges, on cultive une gamme de bulbes, des roses, des rhizomes de strelitzia (oiseaux de paradis). Baya travaille dans les champs, fait le ménage à la maison et sert les repas. Sur un cliché qui date du 14 juillet 1943 ou 1944, on voit l’ensemble de la famille Farges posant devant l’objectif du photographe. Dans une robe qui tombe presque en haillons, un foulard noué sur les cheveux, Baya est accroupie à côté de son frère Ali. Est-ce dans cette ferme qu’elle commence peindre en copiant les robes des magazines de mode qui trainent dans la maison ? C’est ce que la légende raconte.

La providence s’invite avec Marguerite Caminat, sœur de la propriétaire de cette ferme horticole, peintre, et épouse d’un artiste anglais, bien introduite dans le milieu de l’intelligentsia française à Alger et à Paris. Marguerite Caminat recueille Baya chez elle, dans un quartier huppé d’Alger. La petite a 11 ans. Elle devient domestique. Marguerite Caminat lui apprend le français, lui donne des pinceaux et du papier pour peindre. Elle lui fournit aussi de l’argile, car Baya montre des aptitudes pour la sculpture. Illettrée, autodidacte, elle a un don. Elle peint des oiseaux, des fleurs, des femmes, des jardins aux couleurs intenses. Ses toiles et ses sculptures s’amoncellent dans l’appartement de la rue d’Isly, dorénavant rue Larbi-Ben-M’Hidi.

La providence s’invite de nouveau en la personne d’Aimé Maeght, célèbre marchand d’art qui accueille les œuvres de Chagall, Miró, Braque, Giacometti, Léger, Calder. De passage à Alger durant l’année 1947, Maeght est interpellé par l’un de ses amis qui tient à lui faire découvrir les œuvres d’une jeune fille. Séduit par les toilettes et les figurines en argile de l’adolescente, il décide de les exposer dans sa galerie parisienne. L’orpheline qui évoquait le froid, la faim et les poux va s’envoler dans la capitale française pour exposer ses œuvres !

Vendredi 21 novembre 1947, jour de vernissage sous le patronage de Kaddour Ben Ghabrit, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Robe blanche, foulard blanc sur les cheveux, frêle, filiforme, timide et intimidée, Baya semble écrasée par le poids de cet événement et ses prestigieux invités. Albert Camus, Henri Matisse, George Braque, Michelle Auriol, l’épouse du président français, sont là pour admirer les 149 aquarelles et 10 figurines de la « petite Kabyle de 14 ans BAYA », telle qu’elle a été présentée dans le carton officiel d’invitation. Moment de gloire. Moment presque irréel pour celle, qui, quatre ans plus tôt, travaillait comme bonne dans la ferme des Farges.

À la fin de l’exposition, Albert Camus, tout en admiration prend sa plume pour écrire à son ami le cadi Mohamed Benhoura, personnalité imminente d’Alger, tuteur légal de Baya, qui épousera plus tard Marguerite Caminat. « Baya est en de très bonnes mains, écrit Camus. Son exposition est un succès et un succès mérité. J’ai beaucoup admiré l’espèce de miracle dont témoigne chacune de ses œuvres. Dans ce Paris noir et apeuré, c’est une joie des yeux et du cœur. J’ai admiré aussi la dignité de son maintien au milieu de la foule des vernissages : c’était la princesse au milieu des barbares. »

Moins d’un an après cette première exposition, à l’été 1948, Baya est invitée dans les ateliers Madour, à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes, pour y travailler à des sculptures en terre cuite. Sur place, elle croise Picasso. Il passe dans son atelier et elle va le voir sculpter dans le sien. « Ils partagent un couscous », raconte Alice Kaplan. Baya a-t-elle plus tard influencé Picasso ou est-ce ce dernier qui l’a influencée ? Ni l’un ni l’autres tranchent les spécialistes. Mais ces rencontres et ces échanges à Vallauris seront déterminants pour la notoriété de la jeune artiste.

Arrive l’âge adulte et une nouvelle transhumance. La garde de la jeune artiste étant retirée à Benhoura, elle est livrée à Boualem Ould Ruis, professeur d’arabe au lycée français de Blida, issu d’une grande famille de la région. L’homme décide alors de donner Baya en mariage à Mahfoud Mahieddine, musicien de tradition arabo-andalouse, dont la notoriété dépasse les confins de la ville des roses. Pourtant Mahfoud est déjà marié à une première femme qui lui a donné huit enfants. La religion l’autorisant à prendre quatre épouses, il épouse Baya en 1953. Il a 52 ans. Elle en a 20. Elle lui donnera six enfants. « Sa vie conjugale consiste à s’occuper des deux familles, jusqu’à ce que Mahfoud divorce de sa première épouse en 1958 », raconte Alice Kaplan. On ne sait si c’est à cause des tâches ménagères et des obligations familiales, alors que la guerre qui fait rage en Algérie, toujours est-il que Baya cesse alors de peindre et de sculpter.

La providence lui sourira néanmoins de nouveau. Cette fois-ci en la personne de Jean de Maisonseul. Peintre, ami de Picasso et du poète Jean Sénac, qui avait déjà organisé des expositions de Baya avant qu’elle ne se mette en retrait. Il est conservateur au Musée national des beaux-arts d’Alger lorsqu’il rend visite à Baya chez elle à Blida, en 1961. Il l’encourage alors à reprendre les pinceaux et la glaise. À l’indépendance de 1962, Maisonseul devient directeur du Musée national des beaux-arts d’Alger. Tandis qu’il négocie avec André Malraux le retour à Alger de toiles de Picasso, Delacroix, Degas, Renoir, Gauguin, pillées pendant la colonisation, il organise en 1963 une première exposition des œuvres de Baya. Une seconde interviendra un an plus tard. Baya continuera à peindre et à sculpter jusqu’à sa disparition, en 1998.

19:54 Publié dans Arts, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baya, algérie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |