29/10/2020

À Gaza : Ziad Medoukh, un géant de la non-violence

17:53 Publié dans Actualités, Entretiens, Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ziad medoukh |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

14/06/2020

Racisme. Faut-il brûler Autant en emporte le vent ?

Autant en emporte le Vent n’est pas un documentaire sur la situation des esclaves noirs dans l’Amérique de la guerre de Sécession, ce qui a visiblement totalement échappé à HBO. C’est une fresque romanesque, qui raconte l’émancipation d’une jeune femme de la bonne société sudiste, esclavagiste. Son héroïne, Scarlett O’Hara est une enfant gâtée, qui va grandir en s’affranchissant de tous les codes moraux de son époque. Elle est une canaille, comme dit Rhett Butler, son troisième mari et éternel amoureux, qui en connaît un sacré rayon sur le sujet. Quand le roman est sorti, en 1936, ce que Scarlett faisait exploser, c’était aussi le rôle de mère parfaite, d’épouse qui se tient bien sagement à sa place, celle qui lui est assignée.

Ce qu’avant Scarlett, Margaret Mitchell, son auteure, avait réalisé. Ce qui nous semble normal aujourd’hui, était alors une petite révolution.

La libération des esclaves est le prétexte du livre, mais pas son sujet

Margaret Mitchell est née en 1900. Ses grands-parents, ses parents, ont largement construit ce Sud. Ils dirigeaient le type de plantations qui asservissaient des hommes et des femmes. Comme celle de coton des parents de Scarlett, le «Tara» de son roman. Elle-même y a grandi. Son imaginaire de femme blanche a baigné de toutes ces représentations, y compris celles du Ku Klux Klan. Pour autant, les esclaves, dans le livre comme dans le film, n’ont pas, en dehors de Mama (Hattie McDaniel), la nounou de Scarlett, de place centrale. Leur libération est le prétexte du livre, mais pas le sujet. Donc, oui, Margaret Mitchell les représente dociles, leur donne un langage indigne. Ce n’est pas une excuse, mais Margaret Mitchell était une femme blanche privilégiée d’un autre temps que le nôtre. Ce qui est embêtant, et ce n’est pas la faute d’Autant en emporte le vent, ce sont ces schémas mentaux qui durent.

En Georgie, dont l'auteure est originaire, le 23 février dernier, Ahmaud Arbery a été abattu par un ancien policier et son fils. Il était noir, et il courait, ce qui parait logique quand on fait un jogging: un motif suffisant pour être assassiné. C’est dire l’ancrage de ce racisme, 155 ans après la fin de la guerre de Sécession, 52 ans après le Civil Rights Act qui donne un coup d’arrêt, dans les textes, aux lois ségrégatives.

Hattie McDaniel, Big Mamma, première femme noire à avoir obtenu un Oscar

Pour autant, faut-il jeter Scarlett O’Hara, ce film et ce livre aux orties ? La réponse est non. Ils sont les témoins de leur temps, pas du nôtre. Ce film est majeur, à bien des égards, dans l’histoire du cinéma. Le premier film en technicolor, des moyens démentiels pour filmer l’incendie d’Atlanta, la scène mythique où sont étalés les blessés de la bataille de Pittsburgh... Un casting incroyable avec Clark Gable, Vivien Leigh et Olivia de Havilland au générique. Pour ce film, Hattie McDaniel, sera la première femme noire à avoir obtenu un Oscar. Ségrégation oblige, elle n’a pas été invitée à la projection du film, et a pu raisonner Clark Gable de ne pas la boycotter. Il a fallu que David O Selznick, le producteur du film, menace, pour qu’elle puisse entrer à la cérémonie des Oscars. A ceux qui l’accusaient de n’accepter que des rôles de servantes, et de véhiculer des clichés sudistes, Hattie McDaniel répondait qu’elle préférait être payée à jouer les bonniches plutôt que d’en être une. Et on revenait de loin en la matière.

Dès 1919, on a l’œuvre d’Oscar Micheaux, réalisateur, acteur, producteur et scénariste, qui déconstruit tous les clichés racistes véhiculés dans la société américaine ( within our gates, the symbol of the Ku Klux Klan). Quatre ans auparavant, et c’est l’œuvre retenue, il y a le «naissance d’une nation», de D.W. Griffith, qui encense les tueurs aux chapeaux pointus. Rappelons-le, aux débuts du cinéma, il n’est même pas question d’embaucher des acteurs à la peau noire. Ce sont des blancs grimmés qui tiennent les rôles. Du black face, comme on dit aujourd’hui, soit l’une des formes les plus scandaleuses du racisme, puisqu’il participe à la négation de l’autre.

Dans les deux cas, Naissance d’une nation comme Autant en emporte le vent, la guerre de sécession est en toile de fond. Les États-Unis ont produit nombre de séries et de films pour héroïser cette période sans jamais exorciser cette fracture sociétale. Les films peuvent nous montrer le chemin parcouru. Mais ce ne sont pas des films vieux de 80 ans qui construisent la société d’aujourd’hui. Autant en emporte le Vent est un film de 1939 écrit par une femme sudiste. Mais nous sommes 81 ans plus tard. Entre temps, il y a quelques films, quelques livres, quelques avancées de l’histoire. On doit être capable de regarder une œuvre en la resituant dans son contexte.

10:43 Publié dans Cactus, Cinéma, Histoire, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, autant en emporte le vent |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

09/04/2020

L'INVISIBLE : Le contre-journal de confinement de Maryam Madjidi

Prix Goncourt du premier roman pour « Marx et la poupée », professeur de français pour mineurs étrangers isolés, Maryam Madjidi raconte une histoire qui illustre, entre grandeur et lâcheté, comment la période met l’humanité à nu.

Je vous écris pour vous raconter une histoire. Une histoire simple qui s’est passée le 31 mars 2020.

C’est l’histoire d’une femme âgée de 60 ans qui travaille dans un Ehpad à Bagnolet. Elle est infirmière.

Chaque jour, elle se lève tôt, prend sa voiture et va au travail. Là-bas, elle soulage la douleur des personnes âgées dépendantes. En ce moment, il s’agit plus de soulager la douleur mentale de ces personnes vulnérables que leur douleur physique.

Souvent quand elle entre dans une chambre, la personne alitée à la peau ridée et au corps frêle lui demande doucement de lui prendre la main. L’infirmière hésite un instant mais ne peut refuser une telle demande. Elle a le cœur qui se serre et s’approche du lit. Elle enlève son gant, et prend cette main dans la sienne. Elle rassure, soulage, panse avec un seul remède : son humanité.

Ensuite elle va scrupuleusement se laver les mains et remet ses gants pour retourner travailler. Elle sourit derrière son masque. On le voit à ses yeux qui se plissent légèrement et se mouillent d’émotion.

Les résidents de cet Ehpad ne reçoivent plus de visites depuis environ un mois. Ces personnes sont totalement isolées, confinées dans leur chambre individuelle, dans une solitude et une détresse qui grandit jour après jour.

Une solitude pire que le virus

Depuis le début de la pandémie, il y a eu une quinzaine de morts atteints du Covid-19 dans cet établissement.

Ces morts ne sont même pas comptabilisés. On ne les compte pas. Ils ne comptent pas. Ils ne comptaient pas avant. Ils sont les invisibles de cette société.

Mais l’infirmière qui les accompagne dans cette dernière étape de la vie connaît chaque visage, retient chaque nom, appelle chaque famille, trouve toujours quelques mots doux à leur dire.

Elle fait son travail. C’est tout.

D’ailleurs, depuis quelques semaines, elle ne travaille plus en Ehpad mais dans une morgue à retardement. Les couloirs de cet établissement sont des couloirs où la mort plane dans chaque chambre, s’allonge dans chaque lit et attend patiemment en caressant les cheveux blancs d’une tête qu’elle fauchera méthodiquement un peu plus tard.

Elle ne se plaint pas. Elle ne l’a jamais fait. Elle fait son travail. C’est tout. Elle le fait depuis des années. Les conditions n’ont jamais été bonnes. Mais le travail doit être accompli avec la plus grande douceur, la plus grande compassion, la plus grande vigilance.

Elle n’est pas une héroïne. Elle est une infirmière en Ehpad en Seine-Saint-Denis. Elle ne supporte pas le mot « héroïsme ».

Un jour de repos, mardi 31 mars 2020, l’infirmière sort de chez elle pour faire ses courses. Elle pense à mille choses dans sa tête. Elle pense à ses parents dans un autre pays durement frappé aussi par la pandémie. Elle pense à ses petits-enfants et à cet avenir inquiétant que nous leur avons fabriqué à coups d’aveuglement, de cupidité et d’ignorance. Elle pense à ces résidents et au nombre de décès qu’elle va découvrir en retournant au travail jeudi. Elle est prise d’un vertige en pensant au nombre de morts en Italie, en Espagne, en France, tous ces chiffres qui grossissent les rangs de la mort dans le monde entier. Elle imagine Azraël, l’ange de la mort, particulièrement affairé en ce moment, débordé par tous les morts qu’il faut enlever à la vie. Elle n’aurait jamais imaginé une crise sanitaire de cette ampleur en France. La France, ce pays qu’elle a choisi comme refuge en 1986, ne lui assure plus la protection dont elle a besoin aujourd’hui, non plus comme réfugiée politique (elle ne l’est plus depuis longtemps) mais simplement comme infirmière, simplement comme citoyenne.

Elle oublie même qu’elle est en train de marcher sur un trottoir. Elle oublie de mettre un pied devant l’autre. Et elle tombe.

Elle tombe sur le trottoir, se déchire le jean et saigne du genou.

Devant elle, sur le même trottoir, avant qu’elle ne tombe, elle avait vu deux hommes qui marchaient et une femme derrière elle également.

Après sa chute, les deux hommes et la femme ont couru sur le trottoir d’en face et ont déguerpi, la laissant seule, par terre, avec ses courses étalées sur le sol et son genou qui saigne.

Madame, vous allez bien ?

Elle a éclaté en sanglots. Elle a pleuré non pas parce qu’elle avait mal à son genou. Elle n’a même pas senti la douleur. Elle a pleuré parce que personne n’est venu vers elle, même en se tenant à distance, la distance sociale, la distance de sécurité, juste pour lui poser à 1,50 m de distance sociale, 1,50 m de distance de sécurité, cette simple question : madame, vous allez bien ?

Non, ils ont fui. Ils ont fui parce qu’ils ont eu peur. Ils ont fui parce que la peur les rend inhumains.

L’infirmière s’est relevée. Elle a ramassé ses courses. Elle est rentrée chez elle.

Puisque aujourd’hui les premiers de cordée sont devenus invisibles et parfaitement inutiles à la nation, puisque aujourd’hui toutes celles et ceux que le gouvernement méprise maintiennent debout ce pays, alors je te nomme toi, l’infirmière de Seine-Saint-Denis, pour te faire sortir de l’ombre : Mithra Madjidi, ma mère.

Mercredi 1er avril 2020

10:11 Publié dans Histoire, Point de vue, Société | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

24/12/2019

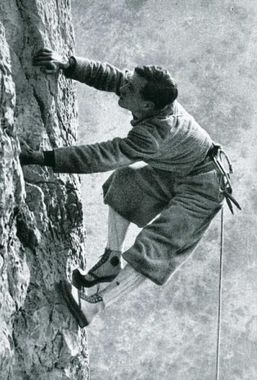

George Mallory L’Everest "parce qu’il est là"

Un autre alpiniste a-t-il gravi l’Everest, vingt-neuf ans avant l’exploit reconnu d’Edmund Hillary ? La question est toujours débattue pour savoir si, en 1924, George Mallory, incarnation d’une génération voulant oublier la Grande Guerre, a contemplé la Terre depuis le toit du monde.

Un autre alpiniste a-t-il gravi l’Everest, vingt-neuf ans avant l’exploit reconnu d’Edmund Hillary ? La question est toujours débattue pour savoir si, en 1924, George Mallory, incarnation d’une génération voulant oublier la Grande Guerre, a contemplé la Terre depuis le toit du monde.

Comme nombre d’alpinistes de son époque, il ne jugeait pas très « sport » d’employer de l’oxygène pour gravir les sommets. George Mallory, le 8 juin 1924, s’y résoudra pourtant, pour sa troisième tentative de gravir l’Everest. Ce jour-là, à 12 h 50, l’alpiniste anglais âgé de 37 ans disparaît dans la brume, en compagnie d’Andrew Irvine.

Un peu plus bas, Noel Odell, qui tentait de rejoindre le camp VI, à plus de 8 000 mètres, entraperçut entre deux nuages ces deux petits points sombres sur la glace. « Il y eut soudain une éclaircie et toute l’arête sommitale et la cime de l’Everest sont apparues, écrivit-il dans ses Mémoires. Puis la brume les enveloppa de nouveau. » Odell attendra deux jours qu’ils reviennent, avant de déployer sur la neige deux sacs de couchage en T : le signal convenu pour signifier au reste de l’équipe, plus bas, qui scrutait chaque heure aux jumelles, qu’il n’y avait plus d’espoir.

Pas de preuve directe mais un indice de succès

Pour percer un peu plus le mystère, il faut attendre 1999. Cette année-là, une expédition se donne pour but de retrouver des traces de Mallory. Dans les années 1930 fut retrouvé un piolet qui appartenait à l’un ou l’autre. En 1975, un alpiniste chinois affirme avoir aperçu un cadavre qu’il décrit comme celui d’un alpiniste anglais, mais meurt le lendemain dans une ascension.

Une bouteille d’oxygène datant des années 1920 est retrouvée en 1991 sur la route du sommet. Avec ces indices, l’expédition de 1999 retrouve le corps de Mallory à 8 290 mètres sur la face nord de l’Everest. Son cadavre est face contre le sol, portant les stigmates d’une chute. Celui d’Irvine reste prisonnier de la montagne. Sur Mallory est retrouvé son altimètre, des lettres de sa femme, un canif, des lunettes de glacier, mais pas l’un des deux appareils photo qui devaient immortaliser l’instant au sommet. Pas de preuve directe donc du succès de l’ascension.

Mallory n’avait pas non plus la photographie de sa femme, qui ne le quittait jamais, et ça, c’est au contraire un indice de succès : il avait promis de la laisser en haut… Après une cérémonie anglicane improvisée, le corps de Mallory a été recouvert de pierres.

Aujourd’hui encore, la question de savoir si Mallory et Irvine ont bel et bien été les premiers à gravir l’Everest (baptisé du nom d’un responsable de la Royal Geographical Society au XIXe siècle) est débattue. Mallory, membre du prestigieux Alpine Club, aurait été alors, vingt-neuf ans avant sir Edmund Hillary et son porteur Tensing Norgay, un pionnier sur le toit du monde. Pour l’alpiniste italien Reinhold Messner, la chose est impossible.

Les deux hommes ne pouvaient pas franchir le deuxième ressaut à cette époque – aujourd’hui, une échelle le permet – sans pitons, sans chaussures adaptées, et la fine corde de soie dont il disposait n’aurait pu retenir un homme dans sa chute. Le ressaut, classé en sixième degré, aurait été en raison de l’altitude, 8 600 mètres, un mur infranchissable. On aurait tort de ne jurer que par l’équipement, la technologie. Peu après la découverte du corps de Mallory, une équipe d’experts en textile mit trois ans à concevoir une « réplique » des tenues portées par Mallory et ses compagnons, faites de laine, soie, coton et gabardine.

Elles se sont révélées adaptées au froid extrême – les sherpas étaient, eux, engourdis par la température. Mieux encore, l’équipement de Mallory se révélait, avec ce test, 20 % plus léger pour les vêtements et 40 % pour les chaussures que les produits actuels.

Interrogé sur sa motivation à revenir dans l’Himalaya et gravir la montagne de l’Everest, George Mallory répond du tac au tac : « Parce qu’elle est là . » « Mallory est peut-être parvenu au sommet de l’Everest en 1924 mais je suis le premier à en être redescendu vivant. » Vachard au titre de la confraternité, Edmund Hillary a raison au regard de la tradition alpine. Pourtant, rien n’aurait pu se faire sans les trois expéditions qui, en 1921, 1922 et 1924, s’attelèrent à l’Everest.

Il fallut partir de Darjeeling (nord de l’Inde) et sa chaleur étouffante pour rejoindre la face nord et ses – 40 °C. Les expéditions britanniques, mêlant militaires et alpinistes civils, qui, tous, connurent les tranchées de 1914-1918, s’inscrivent dans un complexe environnement, à la fois diplomatique et scientifique. Il s’agit de cartographier une région inconnue aussi à des fins militaires, se jouer de la Russie soviétique qui a des vues sur la région, amadouer le dalaï-lama. Et, au sortir de la boucherie de la Grande Guerre, procurer à une nation tout entière un motif de fierté.

12:33 Publié dans Connaissances, Histoire, Planète, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : everest, mallory, alpinisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

20/06/2019

Ginette, ancienne déportée d’Auschwitz-Birkenau : "La haine de l’autre conduit à ça"

Ginette Kolinka est âgée aujourd'hui de 94 ans. Elle témoigne inlassablement auprès des jeunes en tant qu'ancienne déportée d’Auschwitz-Birkenau.

Vous descendez à peine du train que vous prenez souvent toute seule pour sillonner la France. Comment allez-vous ?

Je vais très bien et je le dois à tous ces déplacements. Ils me stimulent ! Bien sûr, j’ai mal aux jambes, aux mains, mes doigts se déforment… Mais si je promets d’aller quelque part, ce n’est pas ça qui va me faire changer d’avis. Je remercie les gens qui m’invitent.

Je ne me rends pas compte que je suis vieille. De temps en temps, je me dis "94 ans, quand même !", ça commence à se sentir quand je monte les escaliers. Quand on me tient le bras, ça me fait drôle, je suis tellement indépendante.

Pourquoi continuer à témoigner sans cesse ? N’est-ce pas lassant à force ?

J’ai commencé tard, il y a vingt ans. Certains témoignaient déjà depuis les années 80 et je leur disais "mais tu n’en as pas marre ?". En fait, non, je n’en ai pas marre. J’ai été prise dans un engrenage qui prend de plus en plus d’ampleur car nous sommes de moins en moins. Je revis ce que je raconte, ce n’est pas monotone et je continuerai tant que je pourrai.

Moi, c’est le hasard qui a voulu que je me lance dans ces témoignages. J’ai remplacé une camarade qui devait partir à Auschwitz avec des classes et qui était malade.

Je raconte pour que plus jamais des choses comme ça ne se produisent. Je dis attention, c’est la haine de l’autre qui conduit à ça. Il faut accepter les autres sans qu’ils soient comme nous. Même s’ils n’ont pas la même couleur de peau ou la même religion. Nous sommes tous des humains. Mon message, c’est la tolérance.

Que pense votre famille de tous ces voyages et de tous ces témoignages ?

Je ne leur demande pas la permission ! Pour eux, je suis trop vieille pour faire tout ça. Avec eux, comme avec mes amis, ou même mon mari, je n’ai jamais pu en parler. Je n’y arrivais pas. Je suis quand même retournée là-bas en famille, il y a quelques années. Jamais je n’aurais demandé à mon fils de m’y accompagner. Il y a trois ou quatre ans, en novembre, il m’appelle et me dit : "Nous sommes tous libres, on y va tous ensemble." ça me gênait un peu. Comment j’allais faire, comment j’allais leur en parler ? Quand j’y vais pour accompagner des classes, je suis comme un petit toutou. Là, faire la guide me gênait. Mon fils n’a voulu voir que les endroits où j’avais vécu.

Que ressentez-vous quand vous retournez sur place ?

À Birkenau, on ne voit rien. Pas une seule trace alors qu’il y a eu six millions de morts. Il y a quelques bornes, même pas en français, donc je ne sais pas ce qu’elles racontent.

À Auschwitz, les salles avec les montagnes de cheveux, de chaussures… C’est du voyeurisme, pour que les gens s’apitoient. Mais tout est cuit, gris. Si on met un doigt dedans, tout part en poussière. Des objets comme les chaussures s’abîment moins. Qu’est-ce que ça deviendra ? Qu’est-ce qu’il en restera ?

À Compiègne, il y a des bornes avec un visage qui sort et qui raconte. Le président de mon association (*) aimerait la même chose à Auschwitz-Birkenau. Mais il y a bagarre entre Pologne et Europe. Les Polonais veulent l’argent de l’Europe, mais souhaitent tout décider seuls. ça pose problème.

Aujourd’hui, la montée des populismes en Europe, à nouveau, vous inquiète-t-elle ?

Ça fait peur, oui. Les gens qui votent pour l’extrême droite, ce n’est pas, pour la plupart, parce qu’ils en ont les idées. Mais ils ne savent plus pour qui voter. Ils se disent "on va essayer". Mais, ce n’est pas une robe qu’on essaie et qu’on laisse. C’est dangereux. C’est une tendance. Mais, il faut espérer qu’au pied du mur, les gens changent d’avis. ça dépend de nous aussi. Il faut se bouger.

Pourquoi ce livre maintenant ?

Je n’y suis pour rien. On m’invite moi sur les plateaux télé, on me félicite, mais on devrait inviter Marion Ruggiéri, la journaliste qui a écrit. Elle a fait le livre, j’en suis le sujet. Cette jeune journaliste avait écrit un article pour Elle. Elle m’a rappelée il y a quelques mois en me disant "il me reste quelques signes – en langage journalistique des notes. J’aimerais faire quelque chose encore".

Elle a sorti ce livre, très court, très précis, pas romancé. C’est un livre vivant. Quand on le commence, on a envie de poursuivre. Elle va corriger quelques petites erreurs que seuls les déportés peuvent identifier, pour la réédition. Un autre avait été écrit par Philippe Dana, il parle aussi de ma famille. Aujourd’hui, je ne sais pas d’où vient cet engouement sur ma personne. D’autres copines témoignent et me font un peu la gueule !

"Je ne sais pas comment on a tenu. La chance"

Pour finir la dédicace de ses livres, l’ancienne déportée d’Auschwitz-Birkenau signe "Ginette 78 599" avec un petit signe en forme de triangle, son numéro de matricule tatoué par les nazis sur son bras. "J’ai caché ce numéro pendant longtemps. Pas par honte, mais je ne voulais pas qu’on me pose de question. Je me voyais être opérée et en profiter pour demander au chirurgien de me l’enlever. Je n’aurais pas osé de moi-même aller le faire enlever. Mais, je mettais toujours des manches longues. Et à la piscine, je mettais un pansement dessus.

Un jour, une cliente sur un marché, l’aperçoit et me dit : “Tiens vous avez gagné à la loterie, je vais copier votre numéro pour le jouer”. Je me suis dit que des gens n’étaient donc pas au courant. Comment peut-on ne pas savoir aujourd’hui ?"

Ginette Kolinka a été arrêtée à Avignon, alors qu’elle rentrait déjeuner le 13 mars 1944. Elle a été enfermée aux Baumettes puis à Drancy avant d’être envoyée, avec son père, son frère Gilbert (les deux seront gazés dès l’arrivée dans le camp) et son neveu Jojo, par le convoi 71, à Auschwitz-Birkenau, persuadée de partir pour un camp de travail.

"Aucune parole ne peut décrire ce qu’on a vécu, ça paraît tellement incroyable. Comment peut-on nous croire ? On me parle de courage et de volonté. Moi, j’étais froussarde. Je ne sais pas comment on a tenu. La chance. Il fallait être inconsciente comme j’étais. Un robot qui ne pense pas. J’étais devenue comme ça. Ils nous ont transformés en bétail tout de suite. Mon cerveau ne travaillait plus du tout."

Ginette Kolinka finit par être évacuée, le 30 octobre 1944, vers Bergen-Belsen. Elle sera transférée à Raguhn et à Theresienstadt avant le retour à Paris, via Lyon, le 6 juin 1945.

Elle retrouve sa mère et ses sœurs qui avaient regagné Paris.

Quelles sont vos activités quand vous ne témoignez pas ?

J’aime bien blaguer. On s’imagine que parce que je suis une ancienne déportée, je pleure tout le temps. Mais pas du tout. Je me marre maintenant.

Et puis je vais à la salle de gym. Pas un cours pour senior, un vrai. Vous croyez que j’ai de si belles fesses pourquoi ? ! Bien sûr, je ne fais pas le grand écart mais j’aime ça. J’aime bien manger, même si cuisiner est une horreur. Quand je recevais, je l’ai fait un temps, mais je n’aimais pas ça. Par contre, le salé, le sucré. Je me régale de pain, de beurre et de fromage. J’aime la vie en fait. Et la vie m’aime. J’ai de la chance. Mon plaisir, c’est la vie. Hier, je me suis couchée à 3 h du matin. Je me suis levée à cinq pour aller prendre le train. Parce que mon plaisir, c’est venir rencontrer les gens.

16:12 Publié dans Entretiens, Histoire, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ginette, ancienne déportée d’auschwitz-birkenau |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |