31/08/2013

POLITESSE ANGLAISE !

L’étiquette et la politesse anglaises viennent d’en prendre un sérieux coup alors qu’on nous vante depuis des lustres le sens de la retenue, la mesure du propos, la dignité même dans l’adversité des « sujets » britanniques.

L’étiquette et la politesse anglaises viennent d’en prendre un sérieux coup alors qu’on nous vante depuis des lustres le sens de la retenue, la mesure du propos, la dignité même dans l’adversité des « sujets » britanniques.

Lorsque la Chambre des Communes à Londres a voté contre la participation britannique à l’aventure guerrière contre la Syrie donnant ainsi une leçon aux pires forces aventuristes en Grande Bretagne et en France, plusieurs ministres du très conservateur Cameron, fous de rage, ont levé le voile sur leur véritable nature en qualifiant le chef de l’opposition travailliste Ed Miliband de « suceur de merde » et de « putain de connard ».

Cameron croyait pouvoir jouer une partie de guerre avec Obama et Hollande. Son humiliation est à la mesure du refus d’entrer en guerre du peuple britannique.

Les Anglais ne prendront pas place dans la galère de la coalition désormais limitée à deux. Ils rejoignent ainsi les Canadiens, de nombreux pays européens dont l’Allemagne et tous les pays dits émergents. Reste que les ministres injurieux pourraient donner crédit à l’écrivain et conteur canadien aujourd’hui disparu, Jean-Charles Harvey, qui écrivait à propos de la politesse : « la politesse de l’Anglais, c’est l’impassibilité du visage et de la voix. Il trouve autant d’impudeur à montrer ses émotions qu’en éprouverait une nonne à exhiber ses jambes aux passants. »

José Fort

12:52 Publié dans Actualités, Cactus, International, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cameron, grande bretagne, syrie, guerre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

26/08/2013

Tribune : le pacte transatlantique, le coup d’État néolibéral

Pourquoi faut-il dénoncer et se rassembler contre le pacte transatlantique ?

Pourquoi faut-il dénoncer et se rassembler contre le pacte transatlantique ?

Par Marc Delepouve, syndicaliste et universitaire.

Le 8 juillet 2013, les négociations du pacte transatlantique ont été ouvertes. L’objectif est de parvenir à un accord de libéralisation accrue du commerce et des investissements entre l’Union européenne (UE) et les États-Unis. La Commission européenne est chargée de mener ces négociations au nom de l’UE. Mi-juin, un mandat précisant cet objectif a été donné à la Commission par le Conseil des ministres des pays membres de l’UE en charge du Commerce extérieur.

Le 29 juillet dernier, dans une tribune publiée par le journal Libération, la ministre française du Commerce extérieur, Nicole Bricq, nous informe qu’elle a « demandé au commissaire en charge du Commerce, M. Karel De Gucht, de rendre public le mandat de négociation », ce qu’elle complète en précisant que « ce mandat est déjà disponible sur de nombreux sites Internet » en raison de « fuites » (1), alors même qu’à ce jour son propre ministère n’a toujours pas publié le document qu’elle a elle-même validé il y a maintenant près de deux mois. Peut-on s’étonner du double jeu de la ministre, sachant que, selon les « fuites » dont elle fait état, le mandat de la Commission déborde en réalité largement de la sphère économique et présente un important recul de la démocratie doublé d’une nouvelle menace sur les droits sociaux ?

Ainsi, le mandat de la Commission comporte la mise en place d’une nouvelle instance juridique internationale devant laquelle un État pourra attaquer un autre État, mais aussi et surtout devant laquelle un investisseur pourra directement attaquer un État, en particulier quand ce dernier aura mis en place des mesures pouvant réduire les profits de cet investisseur. Les entreprises et les États seraient alors mis sur un pied d’égalité et le capital juridiquement hissé au même niveau que la souveraineté démocratique.

Les droits sociaux sont dans la ligne de mire du pacte transatlantique. L’intensification du libre-échange et son extension à de nouveaux secteurs constituent le cœur du mandat de la Commission, avec pour conséquence l’aggravation des contraintes imposées par la compétitivité, et donc de la pression qui s’exerce sur les droits sociaux et les salaires. Cependant, le mandat précise que « le commerce et l’investissement direct étranger ne seront pas encouragés par l’abaissement de la législation en matière de travail ou de santé au travail ». Ce propos est en opposition frontale avec la politique socialement dévastatrice actuellement imposée à des pays tels que la Grèce, le Portugal ou la Hongrie (baisse de rémunération, augmentation du temps de travail, etc.). De plus, ce propos n’est guère qu’une caution politicienne irréaliste tant que, dans le contexte de libre-échange extrême, ne sont pas mises en place des politiques de solidarité en faveur des économies nationales en manque de compétitivité. De cette politique de solidarité, il n’est nullement question dans le mandat de la Commission. Enfin, il nous faut souligner l’uniformisation des normes sanitaires, environnementales et de sécurité que vise le mandat de la Commission, cela afin de favoriser les échanges et investissements transatlantiques. La politique des États-Unis en matière agroalimentaire (hormones, OGM…) et énergétique (gaz de schiste…) doit alerter.

L’ambition générale du pacte transatlantique, telle que définie par le mandat de juin, est d’accroître la soumission des institutions démocratiques de l’UE et de ses États membres (idem outre-Atlantique) aux lois du marché et aux entreprises multinationales. La plupart des secteurs de la société en seront impactés. Le coup d’État et la transformation de la société que le néolibéralisme opère par vagues successives depuis trois décennies franchiraient une étape majeure, au bénéfice des entreprises multinationales, de leurs dirigeants et de leurs principaux actionnaires. Le pacte transatlantique est la tentative d’un nouveau coup de force néolibéral. Sera-t-il la tentative de trop ? Celle qui enclenchera, en Europe, un rassemblement et un développement des forces attachées à la démocratie, au progrès social et à la défense de l’environnement ?

- (1) L’Humanité, par souci de transparence et de démocratie, avait décidé de publier ce document caché aux citoyens sur son site Internet et d’en décrypter le contenu secret dans son édition du lundi 24 juin. Lire : Exclusif. Humanite.fr publie les bases de travail pour l’accord de libre-échange transatlantique

- Ils disent non au grand marché transatlantique

- L’accord transatlantique décrié mais pas remis en question

The Trans-Atlantic Free Trade Pact: a neoliberal coup d’état

Why the Trans-Atlantic Trade Pact must be denounced

Why the Trans-Atlantic Trade Pact must be denounced

Opinion piece by Marc Delepouve, trade unionist and academic.

The guidelines set out by the Commission foresee the implementation of a new body of international justice before which one state can challenge another and, more importantly, in which an investor can directly challenge a state when the latter is implementing measures that could reduce the profits of this investor. Corporations and states will be placed on the same level and capital, inflated by the power of law, will be on an equal footing with sovereign democracy.Social rights are in the firing line of the Trans-Atlantic Pact. The intensification of the free market and its extension into new sectors lies at the heart of the Commission’s mandate.

This will result in an aggravation of the constraints imposed in the name of competitiveness and increased pressure on social rights and salaries. Nevertheless, the mandate specifies that “Parties will not encourage trade or foreign direct investment by lowering domestic environmental, labour or occupational health and safety legislation and standards.” These words are in clear contrast with the socially destructive policies being pursued in countries such as Greece, Portugal and Hungary (wage reduction, extension of the working hours, etc.) These words, consequently, are little more than an unrealistic political caution, given how, in the face of extreme free market conditions, the policies of solidarity in favour of national economic interests are quickly discarded.

There is no description of such a policy in the Commission’s mandate. Finally, it is necessary to highlight the intended harmonisation of health, environmental and security standards intended in the document to the end of aiding trans-Atlantic trade and investment. The United States’ standards in agriculture and nutrition (hormones, GMOs…), and energy (shale gas) should be cause for alarm.The overarching goal of the trans-Atlantic pate, according to how it was defined in June, is to further the submission of the democratic institutions of the EU and its member states to the laws of the market and multinational corporations.

Most sectors of society will be impacted. Through this coup d’état the neoliberal transformation underway in society for over three decades will advance considerably in favour of private multinationals, their managers and shareholders.The trans-Atlantic Pact is a further attempted neoliberal coup. Will it be one attempt too many?

Will it be the one that triggers the unity and growth in Europe of forces in defence of to democracy, social progress and defence of the environment?*Humanité decided, for reasons of transparence and democracy to publish this document, hitherto hidden from citizens on its internet site and to outline its secretive content in its June 24 edition.

• Exclusif. Humanite.fr publie les bases de travail pour l’accord de libre-échange transatlantique

• Ils disent non au grand marché transatlantique

• L’accord transatlantique décrié mais pas remis en question

17:41 Publié dans Actualités, Article en Anglais, Article in English, Economie, International, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : union européenne, etats-unis, nicole bricq, commerce transatlantique, marché transatlantique, marc delepouve, karel de gucht |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

24/08/2013

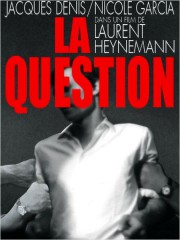

LA QUESTION : LE FILM DE LAURENT HEYNEMANN, EST IL INTERDIT DE DIFFUSION SUR LES TELEVISIONS FRANCAISES ?

Quelques jours après la disparition de Henri Alleg, auteur du livre La Question, la question se pose toujours pourquoi le film de Laurent Heynemann qui a adapté ce roman à l’écran est il toujours interdit de diffusion sur toutes les chaines de Télévision françaises. Sa dernière diffusion sur la chaine feu, la Cinq, à minuit date de plus de 30 ans. Pourtant ce film qui avait obtenu le grand prix spécial du jury au festival de Saint-Sébastien est estimé de manière unanime par les critiques de cinéma comme étant un très beau film.

Quelques jours après la disparition de Henri Alleg, auteur du livre La Question, la question se pose toujours pourquoi le film de Laurent Heynemann qui a adapté ce roman à l’écran est il toujours interdit de diffusion sur toutes les chaines de Télévision françaises. Sa dernière diffusion sur la chaine feu, la Cinq, à minuit date de plus de 30 ans. Pourtant ce film qui avait obtenu le grand prix spécial du jury au festival de Saint-Sébastien est estimé de manière unanime par les critiques de cinéma comme étant un très beau film.

Peut être les télévisions ne veulent pas déplaire au Front National et à son électorat particulièrement opposés à ce témoignage unique sur la torture pratiquée en Algérie.

François Hollande avait pourtant rendu ainsi hommage le 18 juillet à Henri Alleg en saluant le journaliste militant qui "alerta sur la réalité de la torture en Algérie" et qui "toute sa vie lutta pour que la vérité soit dite". "A travers l'ensemble de son œuvre — jusqu'à son dernier livre, Mémoire algérienne, paru en 2005 —, il s'affirma comme un anticolonialiste ardent."

M. Hollande avait souligné aussi que, "toute sa vie, Henri Alleg lutta pour que la vérité soit dite", en restant "constamment fidèle à ses principes et à ses convictions".

Apparemment en France aujourd’hui toute vérité n’est pas bonne à dire sur les télévisions publiques et privés. La censure comme pendant la guerre d’Algérie est toujours aussi implacable.

LE FILM

La Question film de Laurent Heynemann sorti sur les écrans en 1977, est une adaptation du livre La Question d'Henri Alleg, avec Jacques Denis dans le rôle d'Henri Alleg, Nicole Garcia dans celui de sa femme, et notamment Jean Benguigui. Le film ne reprend pas à l'écran toutes les descriptions terribles d'Alleg mais était sorti avec une interdiction aux moins de 18 ans.

LE THEME

A Alger, en 1957, les paras font régner l'ordre. Henri Charlègue, le directeur d'un journal sympathisant avec le FLN, passe à la clandestinité. Il est arrêté avec son ami Maurice Oudinot. Tous deux subissent des tortures et ce dernier meurt au cours d'un interrogatoire. Tandis qu'il est derrière les barreaux, Charlègue écrit en cachette un récit sur les conditions de sa détention et réussit à le faire parvenir à son éditeur par l'intermédiaire de son avocat. À sa parution, le livre fait scandale. Charlègue est condamné à dix ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'Etat.

13:34 Publié dans Actualités, Cinéma, Film, Histoire, International, Livre, Médias, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : heyneman, la question, henri alleg, censure, télévision |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

23/08/2013

Féfé : "Avec ma musique, j’affirme mes cultures et les embrasse pleinement"

Fête de l'Humanité 2013. Ancien membre du Saïan Supa Crew, dont le refrain grivois, en créole, du tube « Angela » avait été repris en cœur, Féfé s’illustre désormais en solo. Deux albums, « jeune à la retraite » (2009 et « le Charme des premiers jours » 52013à, lui ont permis d’élargir son univers, qui emprunte autant au hip-hop qu’à la chanson. Rencontre avec le chanteur français d’origine nigériane, prêt à enflammer la scène Zebrock, samedi à 20h20.

Fête de l'Humanité 2013. Ancien membre du Saïan Supa Crew, dont le refrain grivois, en créole, du tube « Angela » avait été repris en cœur, Féfé s’illustre désormais en solo. Deux albums, « jeune à la retraite » (2009 et « le Charme des premiers jours » 52013à, lui ont permis d’élargir son univers, qui emprunte autant au hip-hop qu’à la chanson. Rencontre avec le chanteur français d’origine nigériane, prêt à enflammer la scène Zebrock, samedi à 20h20.

HD. Que signifie votre présence à la Fête de l’Huma?

Féfé. Chaque concert est unique. Un concert Huma, je l’appréhende comme un Solidays ou un concert à la Maroquinerie (petite salle de concert parisienne NDLR). Je peux me faire quelques idées, supposer que les gens sont plus dans la revendication. Mais ce qui a toujours le mieux marché pour moi, c’est d’être moi. J’essaie de partager ma vérité. J’ai un peu peur parce que je ne sais pas si je corresponds complètement. Je ne suis pas un Cali. Pour moi l’Huma, c’est Cali. C’est un gros cliché. Peut-être que les gens qui vont à la Fête de l‘Huma le détestent, je n’en sais rien. Mais je vais y aller avec ma vérité et on verra ce que les gens me donnent.

HD. Vous qui venez du rap, que représente-t-il pour vous aujourd’hui ?

Féfé. Il représente toujours ma base principale. C’est par là, en tant qu’auteur-compositeur que je suis entré dans la musique. Reste la question: comment grandit-on avec le rap?

HD. Comment grandit-on ou comment vieillit-on?

Féfé. Ce n’est pas simple de vieillir dans le rap. C’est vraiment une musique de jeunes, très vivante, qui a besoin de bouger et de coller complètement à l’air du temps.

HD. N’est-ce pas un faux problème si l’on compare le rap avec le rock dont certains dinosaures demeurent crédibles?

Féfé. Jay-Z (star du rap américain NDLR) a 43 ans et, malgré les critiques sur son dernier album, il est encore pris au sérieux. C’est juste une question de message. On peut faire un parallèle entre les messages du rap et ceux du rock. Très jeune, j’avais un discours un peu vieillot. J’étais plutôt dans la sagesse, le consensus, la compréhension. Bien sûr, je lançais quelques piques. Je parlais davantage des flics par exemple. À 20 ans, cela me paraissait normal et logique. C’était ce que je vivais. J’ai changé. L’époque aussi. Le regard évolue. Je suis avec mes enfants. Les flics viennent donc moins me voir. Et puis j’en ai également rencontré d’autres. Avant, je vivais en banlieue. À Paris, les flics sont différents. Je n’ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier. La vie n’est pas aussi simple. On peut être virulent, voir tout en noir et en blanc quand on a l’excuse d’avoir 20 ans. C’est plus dur à 40 ans.

HD. Vous sentez-vous à l’étroit dans le rap ou est-il un tremplin pour élargir votre univers?

Féfé. Personnellement, je ne m’y suis jamais senti à l’étroit. Le rap, pour moi, c’est presque le nouveau jazz. On peut prendre des vinyles pour en faire sa musique. Je me sens à ma place. C’est une porte ouverte sur toutes les musiques.

HD. Comment appréhende-t-on sa carrière en solo quand on a fait partie d’un groupe à succès?

Féfé. Il faut l’appréhender avec beaucoup d’humilité pour ne pas avoir de regret. Je suis comme un poisson rouge dans un bocal. À mes débuts, beaucoup de gens me parlaient de Saïan Supa Crew, de ma manière différente de faire les choses. Il faut avoir beaucoup d’humilité et de foi pour y croire et avancer.

HD. En quoi faut-il avoir la foi?

Féfé. Il faut avoir la foi en soi. Je ne l’avais pas. Je n’en avais pas besoin, j’avais un groupe. Je pouvais avoir foi en lui. Toute mon énergie et tous mes rêves étaient pour le groupe. Il était donc facile de rêver grand, d’imaginer des choses. Je ne suis pas de ceux qui ont une confiance absolue en eux. Quand on est tout seul, c’est une autre manière de se projeter. C’est moins simple pour quelqu’un comme moi.

HD. Que révèle votre musique de votre vision du monde?

Féfé. Je suis un grand humaniste et je suis tolérant. Beaucoup de gens me demandent d’être plus méchant. Désolé, mais je ne suis pas comme cela. Je ne suis pas mou. Je peux même m’énerver vite mais je suis ouvert et compréhensif. J’ai eu la chance de beaucoup voyager. Très jeune, j’ai vécu un an en Angleterre. J’ai vu qu’il y avait des règles et des vérités par pays, par quartier même. Qui détient la vérité? Qu’en sais-je? Ma musique porte aussi ces questions. Miles Davis a dit: «Il y a deux styles de musique, la bonne ou la mauvaise.» Je le pense. Je n’arrive pas à voir tant de barrières que cela entre les musiques. Il m’est arrivé de kiffer des choses qui n’ont rien à voir avec ma culture principale. Mais elles me touchent, me parlent sans que je puisse ni ne veuille expliquer pourquoi. Je picore, je prends ce qui me plaît et j’en fais ma musique.

HD. Comment vos origines multiples influencent sur votre univers musical?

Féfé. Elles l’influencent par l’ouverture. Avoir des parents nigérians qui viennent en France faire un enfant est déjà bizarre. Ma mère était venue pour les études. La France, les droits de l’homme, tout cela lui parlait. Elle a été bien déçue mais elle a été au bout de son rêve. Elle avait cette ouverture d’esprit. Ma musique s’en inspire. Avec deux, trois bricoles, il y a moyen de faire quelque chose de grand. J’aime ce côté artisan.

HD. Le Nigeria vit une période difficile. Comment le vit-on de l’extérieur?

Féfé. On le vit comme un étranger du Nigeria. C’est très difficile. Je n’y suis allé qu’une seule fois, il y a 13 ans. C’était un choc avec beaucoup d’émotions, négatives comme positives. C’est aussi mon pays mais je ne le connais pas. C’est celui de mes parents plus que le mien. Mais comme j’ai des enfants, c’est une blessure que j’ai envie de refermer. J’ai envie d’aller plus souvent au Nigeria, de connaître ce pays avec mes yeux d’adulte, de semi-Européen, plus qu’à travers les légendes de mes parents ou leur éducation. J’ai toujours pensé que des gens comme moi, nés en Europe, devions retourner dans nos pays respectifs comme un retour du fils prodigue. Je me demande ce que je peux faire pour cette partie de moi. Mes cousins de mon âge n’ont, là-bas, pas du tout les mêmes opportunités que moi. Quelque part, je suis redevable au Nigeria. Je suis partagé mais je n’arrive pas à me sentir complètement étranger. Mais quelles solutions ramener? Aller là-bas comme un Blanc? Quand je suis là-bas, je suis un Blanc. Ici, je suis un Noir. Ce n’est pas simple d’essayer de trouver ma place et de l’affirmer. Ma musique y participe. J’ai plusieurs cultures. Je les affirme, je les embrasse pleinement et je n’en ai pas honte.

09:42 Publié dans Actualités, ACTUSe-Vidéos, Entretiens, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, concert, rap, entretien, féfé, zebrock, fête de l'humanité 2013 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

20/08/2013

"Cela se jouera sur le terrain social en Tunisie et sécuritaire en Égypte"

Béligh Nabli, directeur de recherche à l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS) et spécialiste des mutations du monde arabe, explique pourquoi l’attitude du puissant syndicat UGTT, qui revendique 500 000 adhérents, en Tunisie, et celle de l’armée en Égypte auront une grande influence sur les événements à venir.

Béligh Nabli, directeur de recherche à l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS) et spécialiste des mutations du monde arabe, explique pourquoi l’attitude du puissant syndicat UGTT, qui revendique 500 000 adhérents, en Tunisie, et celle de l’armée en Égypte auront une grande influence sur les événements à venir.

HD. La Tunisie peut-elle basculer dans un chaos comparable à ce qui se produit en Égypte ?

Béligh Nabli. Un scénario à l’égyptienne, je ne pense pas. En Tunisie, l’armée n’a pas ce rôle central, ce poids économique et institutionnel qui pourrait lui permettre de se poser en arbitre entre deux blocs. Le bloc islamiste, même si le terme est impropre dans la mesure où il y a différents courants qui le traversent, fait face à un bloc hétérogène dans lequel on retrouve Nidaa Tounes (Appel de la Tunisie), un parti qui rassemble entre autres des anciens du régime de Ben Ali et qui est pratiquement passé devant Ennahdha dans les sondages. Ensuite, il y a les petits partis de la gauche progressiste ou radicale, qui sont aux avant-postes dans l’opposition frontale aux islamistes. Ce sont eux qui, notamment, demandent la dissolution de l’Assemblée constituante. Ils ont un impact fort car ils portent des revendications ancrées dans la société tunisienne.

HD. Quel rôle peut jouer le syndicat UGTT, qui revendique près de 500 000 adhérents ?

Béligh Nabli. autant l’armée tunisienne n’a pas le poids de l’armée égyptienne, autant la Tunisie a la particularité d’avoir ce syndicat extrêmement puissant qui a fait la démonstration de sa capacité de mobilisation dans l’histoire moderne du pays. La parole et la position de l’UGTT seront fondamentales dans les semaines à venir. Si le syndicat opte pour une posture de rupture avec le gouvernement en place, il a la capacité d’asphyxier la vie économique. Le basculement en Tunisie se jouera plutôt sur le terrain économique et social, que sur le terrain militaire ou sécuritaire, comme en Égypte.

HD. Comment analysez-vous le comportement de l’armée en Égypte, qui fait preuve d’une grande brutalité à l’égard des islamistes ?

Béligh Nabli. On a beaucoup reproché au président Morsi sa rigidité, son incapacité à trouver des compromis avec l’opposition. Cette rigidité caractérise aussi l’institution militaire, même si elle n’est pas vraiment surprenante : c’est la suite d’une confrontation politique ancienne qui prend ses racines dans les années 1930.

HD. Redoutez-vous un scénario comparable à ce qu’a connu l’Algérie dans les années 1990 ?

Béligh Nabli. le profil sociologique des militants des Frères musulmans n’est pas le même que celui de ceux qui ont pris le maquis en Algérie, et qui étaient pour beaucoup des vétérans de la guerre d’Afghanistan. En Égypte, ce sont des membres de la société civile qui n’ont pas vraiment vocation à l’affrontement militaire. Il me paraît relativement improbable que ces citoyens basculent dans une logique de guérilla, même s’il est concevable que des groupuscules paramilitaires puissent se former pour tenter de déstabiliser l’armée.

- Cet entretien est extrait du dossier : Tunisie – Egypte, le bras de fer pour la démocratie paru dans l’Humanité Dimanche.

10:37 Publié dans Actualités, Connaissances, Entretiens, Histoire, International, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tunisie, egypte, ugtt, béligh nabli |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |