05/04/2015

Un coup de vieux dans la mâchoire !

Ce fragment de mâchoire inférieure avec cinq dents présente à la fois des ressemblances avec l’australopithèque et les premières espèces du genre Homo. Depuis des décennies, les paléontologues cherchent en Afrique des traces des origines de la lignée Homo, estimée entre 2,5 et 3 millions d’années, dont fait partie l’homme moderne… C’est chose faite !

Datant d’il y a 2,8 millions d’années, soit 400 000 ans de plus que le plus vieux fossile connu du genre Homo, un fragment de mâchoire inférieure avec cinq dents a été découvert par Chalachew Seyoum, de l’université d’Arizona, dans la région de l’Afar, au nord-est de l’Éthiopie. Une zone connue pour ses nombreux restes d’hominidés déjà mis au jour, parmi lesquels ceux de la célèbre australopithèque Lucy, datant d’il y a environ 3,2 millions d’années. « La mise au jour de cette mâchoire inférieure aide à réduire le fossé, dans l’évolution, entre l’australopithèque et les premières espèces du genre Homo comme l’erectus ou l’habilis », expliquent les paléontologues, dont les travaux paraissent mercredi dans la revue américaine Science. « Ce fossile est un excellent exemple d’une transition des espèces dans une période clé de l’évolution humaine », ajoutent-ils.

Même s’ils admettent ne pas être en mesure de dire avec cette seule mâchoire s’il s’agit ou non d’une nouvelle espèce du genre Homo qui aurait abouti en évoluant à l’Homo sapiens. Car la mandibule présente à la fois des ressemblances avec celle d’Australopithecus afarensis, l’espèce dont fait partie Lucy, notamment la forme fuyante du menton, mais aussi des attributs plus « modernes » du genre Homo, comme la proportion globale de la mâchoire, les molaires fines et les prémolaires symétriques.

Comprendre la transition des australopithèques vers le genre Homo

Pour dater le fossile, des géologues de l’université de Pennsylvanie ont analysé les roches volcaniques qui l’entouraient. Leurs analyses d’isotopes radioactifs ont permis d’établir un âge d’environ 2,8 millions d’années. L’objectif des paléoanthropologues demeure le même : comprendre la transition des australopithèques vers le genre Homo.

Une hypothèse courante est celle d’un changement de climat qui aurait entraîné une aridification de l’environnement et favorisé les espèces moins arboricoles. Une théorie en partie soutenue par une autre étude, publiée dans Science cette semaine, qui met en évidence un changement climatique il y a 2,8 millions d’années dans la même région d’Éthiopie où a été trouvée la mâchoire. « Mais il est encore trop tôt pour dire si ce changement climatique est responsable de l’émergence du genre Homo, il nous faudra avant cela examiner un plus grand nombre de fossiles d’hominidés, que nous continuons à rechercher dans cette région », précise Kaye Reed, professeure à l’université d’Arizona, coauteure de cette étude.

19:39 Publié dans Connaissances | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : machoire, préhistoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

02/04/2015

CLASSIK RADIO NOTRE NOUVELLE RADIO !

10:23 Publié dans Actualités, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : classik radio, musique classique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

26/03/2015

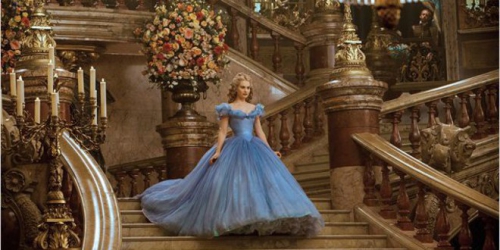

CENDRILLON LE FILM !

Les contes de fées ont le vent en poupe. Après "Blanche-Neige", "Blanche-Neige et le chasseur", Une version gore de "Hansel et Gretel" ("Hansel et Gretel : Witch Hunter" ), Jack le chasseur de géants", "La Belle et la bête", c'est au tour de "Cendrillon" de passer devant la caméra, sous la houlette de Kenneth Branagh, avec Cate Blanchett en belle-mère acariâtre et Lily James dans le rôle-titre.

De Kenneth Branagh (Etats-Unis), avec : Cate Blanchett, Lily James, Richard Madden, Stellan Skarsgård, Holliday Grainger, Sophie McShera, Derek Jacobi, Helena Bonham Carter - 1h44 - Sortie : 25 mars 2015

Synopsis : A la mort de sa femme, le père d'Ella s'est remarié. Son unique fille accueille sa nouvelle belle-mère et ses deux filles. Mais le père meurt à son tour et Ella se retrouve sous l'emprise de sa nouvelle famille qui l'asservie, la surnommant Cendrillon, car continuellement couverte de cendres. Quand elle croise un jeune homme dans la forêt, elle ne sait pas qu'il s'agit du fils du roi et en tombe éperdument amoureuse, croyant qu'il s'agit d'un employé du château. Toutes les jeunes filles du royaume sont bientôt invitées à un grand bal, et Ella espère y revoir son idylle de passage. Mais sa belle mère lui interdit et complote avec le Grand Duc. Seule l'intervention d'une bonne fée dénouera le nœud de vipères…

La version animée en "live"

Disney ne pouvait pas passer à côté de ces "ripolinage" des contes célèbres que le studio avait déjà adaptés en dessins animés, tels '"Alice au pays des merveilles" (Tim Burton), ou "La Belle aux Bois dormants" ("Maléfique" de Robert Stromberg). C'est donc en toute logique que sort aujourd'hui "Cendrillon", adapté du célèbre conte de Perrault, et de sa version animée de 1950, un des grands classiques maison.

Le film de Kenneth Branagh se réfère directement à cette dernière par nombre de références esthétiques. Lily James renvoie explicitement au physique de la Cendrillon de 1950, blonde et toute de bleu vêtue, tout comme la belle-mère acariâtre (Cate Blanchett) et ses deux filles (Holliday Grainger et Sophie McShera), les souris, la forme du carrosse issu par magie d'une citrouille, ou la pantoufle de "verre", et non de "vair" du conte… Une bonne partie de la critique est tombée à bras raccourcis sur le film, lui reprochant de piètres effets spéciaux en images de synthèse, ce qui est vraiment cracher dans la soupe. On peut compter sur Disney pour ne pas avoir lésiné sur ce chapitre.Si Kenneth Branagh est très inégal dans ses réalisations, il a plus d'une fois montré son intérêt pour le Fantastique (les contes de fées relevant du genre) : "Dead Again", "Frankenstein", "La Flûte enchantée", "Thor". Son approche de "Cendrillon" lui permet de déployer une mise en scène ample, avec moult décors luxueux, très détaillés et forts beaux, en extérieur comme dans les intérieurs. Tout comme les costumes, très nombreux, aux textures et couleurs merveilleuses. Le tout n'est pas "kitsch", comme l'on dit certains, mais en phase avec la plastique des illustrations des contes de fées.Lily James apporte toute sa candeur au rôle-titre, Cate Blanchett, toujours d'une beauté renversante et sophistiquée, cabotine à souhait, mais cela sied à son rôle odieux, tout comme Holliday Grainger et Sophie McShera qui interprètent ses deux filles insupportables. Des morceaux de bravoure traversent le film, comme la transformation de la citrouille en carrosse, ou son retour à l'état premier au dernier coup de minuit, la rencontre avec le cerf… Branagh multiplie par ailleurs les travelings et mouvements de caméra aériens spectaculaires pour en mettre plein la vue. Une belle adaptation qui, évidemment, ne peut que déplaire aux grincheux.

France TV - Culture Box

19:49 Publié dans ACTUSe-Vidéos, Arts, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cendrillon, film, walt disney |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

20/03/2015

Emir Kusturica : "L'Ukraine, un remake de la Yougoslavie"

Rencontrer le cinéaste franco-serbe, c’est l’assurance d’un entretien nourri par l’actualité, les questions de géopolitique internationale et les méfaits de la mondialisation capitaliste. Emir Kusturica, auteur d’un recueil de nouvelles paru le 7 janvier, « Étranger dans le mariage », n’est jamais avare de lumineuses digressions.

Rencontrer le cinéaste franco-serbe, c’est l’assurance d’un entretien nourri par l’actualité, les questions de géopolitique internationale et les méfaits de la mondialisation capitaliste. Emir Kusturica, auteur d’un recueil de nouvelles paru le 7 janvier, « Étranger dans le mariage », n’est jamais avare de lumineuses digressions.

1985. « PaPa est en voyage D’affaires ». Pour son deuxième long métrage, le réalisateur, alors yougoslave, décroche sa première palme d’or, à seulement 31 ans.1989. « Le temPs Des gitans ». il reçoit le prix de la mise en scène à Cannes.1993. « arizona Dream ». Pour sa première expérience américaine, Emir Kusturica s’offre un casting de rêve (Johnny Depp, Jerry Lewis, faye Dunaway) et fait voler des poissons sur une chanson d’iggy Pop. il est récompensé par un ours d’argent à Berlin.1995. « UnDergroUnD ». il obtient sa deuxième palme d’or avec cette fresque historico-familiale de la yougoslavie sur 50 ans, des années1940 jusqu’à son éclatement dans les années 1990. Le film déclenche une polémique autour du caractère supposé proserbe de l’oeuvre.1998. « CHat noir, CHat BLanC ». après avoir un temps songé à arrêter de tourner, Kusturica revient à la réalisation avec un film apaisé et décroche le lion d’argent du meilleur réalisateur à venise.

15:38 Publié dans Connaissances, Entretiens, International, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ukraine, kusturica, serbie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |