18/01/2013

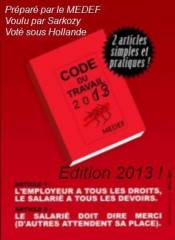

L'ANALYSE D'ATTAC RELATIVE A L'ACCORD MEDEF/SYNDICATS DU 11 JANVIER 2013

Accord sur la réforme du marché du travail : "en attendant la Troïka En signant avec le Medef un accord « au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi », trois syndicats minoritaires ont donné en France un aval anticipé aux réformes structurelles du marché du travail imposées par la Banque centrale européenne, la Commission européenne et le FMI dans le Sud de l’Europe.

Accord sur la réforme du marché du travail : "en attendant la Troïka En signant avec le Medef un accord « au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi », trois syndicats minoritaires ont donné en France un aval anticipé aux réformes structurelles du marché du travail imposées par la Banque centrale européenne, la Commission européenne et le FMI dans le Sud de l’Europe.

Tout y est : baisse des salaires en cas de menace sur l’emploi, prédominance de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche et sur la loi, facilitation des mobilités forcées et des licenciements.

Le Wall Street Journal félicite les patrons français d’avoir « gagné une nouvelle flexibilité ».

L’accord signé le 11 janvier par le Medef, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC confirme la possibilité, déjà adoptée par la majorité précédente, d’accords d’entreprise dits de « maintien dans l’emploi », avec une baisse des salaires, en cas de « graves difficultés conjoncturelles ». Les salariés qui refuseraient la baisse de salaire seraient licenciés pour « motif personnel », exonérant l’entreprise de toute obligation de reclassement. De même, tout salarié qui refuserait un changement de poste ou une mutation géographique pourra être licencié pour « motif personnel », dès lors que l’entreprise a signé un accord sur la mobilité.

La « sécurisation des licenciements » tant souhaitée par le Medef se traduit aussi dans l’accord du 11 janvier par une réduction des délais de contestation des plans sociaux et des licenciements, ainsi que par une priorité donnée à la conciliation prudhommale, avec des indemnités minimes dont l’acceptation par le salarié interdit ensuite toute poursuite judiciaire.

Plus profondément encore, l’accord du 11 janvier dynamite toute la législation sur les plans sociaux : un accord d’entreprise peut prévoir une procédure totalement différente de celle prévue par la loi ; et s’il ne parvient pas à obtenir la signature des syndicats, l’employeur peut déposer son plan social à l’Inspection du travail, qui doit motiver un éventuel refus dans un délai de 2 à 4 mois.

En guise de contreparties, l’accord prévoit essentiellement un renchérissement limité des CDD de très courte durée (moins d’un mois), la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés des PME et une majoration de 10% pour les heures complémentaires des salariés à temps partiel.

Des avancées qui seraient appréciables si elles n’étaient pas payées aussi cher. Car la France et l’Europe s’enfoncent dans une grave récession, provoquée par les politiques d’austérité et par la frilosité des banques qui réduisent leurs crédits pour préserver leur bilan.

Les brèches ouvertes par l’accord du 11 janvier ne vont certainement pas « accélérer la création d’emploi » comme l’annonce le gouvernement ; elles vont plutôt faciliter le passage du tsunami de licenciements qui s’annonce et accélérer la montée du chômage.

Attac appelle les parlementaires français à corriger les graves dangers que présente ce texte et invite tous les acteurs sociaux à organiser ensemble la résistance et la construction d’alternatives à ces politiques suicidaires pour les salariés et pour les peuples européens.

Dans cette perspective, les nombreuses forces syndicales et associatives européennes engagées dans le processus d’Altersommet se réuniront début juin à Athènes en vue d’affirmer haut et fort qu’une autre Europe est possible.

Attac France,Le 14 janvier 2013.

16:50 Publié dans Actualités, Connaissances, Economie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : code du travail, attac, contrat, analyse |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

16/01/2013

Quand Michel Rocard dévoile le pot aux roses…

Fin décembre, au micro d’Europe 1, dans l’émission « Médiapolis », Michel Rocard fut l’auteur de déclarations on ne peut plus intéressantes qui, malheureusement, ne furent pas l’objet de reprises dans les autres médias. Le propos de Michel Rocard est le suivant : la réforme de la Banque de France de 1973 a interdit que celle-ci prête à l’État à taux zéro

Fin décembre, au micro d’Europe 1, dans l’émission « Médiapolis », Michel Rocard fut l’auteur de déclarations on ne peut plus intéressantes qui, malheureusement, ne furent pas l’objet de reprises dans les autres médias. Le propos de Michel Rocard est le suivant : la réforme de la Banque de France de 1973 a interdit que celle-ci prête à l’État à taux zéro

L’État est donc allé emprunter avec intérêt sur les marchés privés. Si nous en étions restés au système précédant, qui permettait, répétons-le, à la Banque de France de prêter à l’État à taux zéro, notre dette serait de 16 ou 17 % du PIB, soit bénigne.Les deux journalistes chargés de l’interviewer ne réagirent pas, comme si Rocard avait dit là une banalité. Pourtant, il venait de leur dire que tous les fameux « sacrifices », prétendument inéluctables, auxquels le peuple français devait consentir, ou encore la rigueur imposée par le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), n’étaient pas une fatalité mais la résultante d’un choix de politique de dette.

Et d’ajouter que, contrairement à ce qui est véhiculé depuis des années dans les grands médias, la France n’avait pas vécu « au-dessus de ses moyens » mais qu’elle avait dû débourser, au titre d’un simple jeu d’écriture, alors qu’aucune nécessité économique ne l’exigeait, des centaines de milliards d’euros constants au profit des marchés financiers. Il leur disait encore que la crise des dettes souveraines était parfaitement artificielle et qu’il suffirait de revenir à la création monétaire publique pour qu’elle soit réglée sans heurt. Mais nos journalistes, disions-nous, ne bronchèrent pas.

Global Presse, "nous sommes anonymous, nous sommes légion"

16:01 Publié dans Cactus, Connaissances, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eéconomie, finances, rocard |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

04/01/2013

ETATS UNIS : UNE DETTE DE MOINS EN MOINS GERABLE

L’intensité et l’âpreté des débats entre la Maison-Blanche et les républicains, majoritaires à la Chambre des représentants, soulignent la difficulté croissante à gérer une dette dont le gonflement incessant est une menace pour les équilibres outre-Atlantique mais aussi pour le reste de la planète.

Grâce aux privilèges du dollar, les États-Unis peuvent en effet s’endetter à très bon compte en recyclant les formidables excédents accumulés sur l’Oncle Sam ici et là, de la Chine au Japon ou à l’Allemagne. Avec un risque majeur évident pour l’ensemble de ce système, rouage clé de la domination de la superpuissance, au cas où cette boursouflure finirait par nourrir une défiance croissante et par provoquer un reflux des placements libellés en dollars. Ce qui conduirait à une inévitable hausse des taux d’intérêt de la réserve fédérale et à une réaction en chaîne terrible pour l’activité aux États-Unis et dans le monde.

D’où l’enjeu majeur que constitue la question de la viabilité de la dette. En 2012, on restait sur un rythme de croissance de l’endettement identique à celui des années précédentes, avec un déficit budgétaire à 1 330 milliards de dollars (1 050 milliards d’euros), dépassant encore les 8 % du PIB. Le sauvetage public du système financier, lors du krach de 2007-2008, continue de peser très lourd. Comme l’explosion des dépenses militaires.

Sur les dix dernières années, le budget du Pentagone a quasiment doublé, passant de 400 milliards de dollars en 2001 à plus de 750 milliards aujourd’hui. Ce qui correspondait, en 2011, à 41 % du total des dépenses militaires mondiales. Hormis quelques nuances, un consensus paraît acquis pour le maintien de l’investissement dans ce formidable appareil militaro-industriel.

Sur les dix dernières années, le budget du Pentagone a quasiment doublé, passant de 400 milliards de dollars en 2001 à plus de 750 milliards aujourd’hui. Ce qui correspondait, en 2011, à 41 % du total des dépenses militaires mondiales. Hormis quelques nuances, un consensus paraît acquis pour le maintien de l’investissement dans ce formidable appareil militaro-industriel.

Le cœur de la dispute qui va continuer d’alimenter la chronique pendant plusieurs semaines porte bien davantage sur les coupes qui seraient devenues incontournables dans les budgets sociaux.

Les républicains radicalisés y répondent par un intégrisme de marché, en hurlant contre l’assistanat. Barack Obama et les démocrates y résistent, tout en laissant clairement entendre, eux aussi, qu’un « effort de tous est nécessaire ».

Comme au lendemain de 2008, on tente ainsi de bricoler le sauvetage d’un système en crise, relais des dominations monétaires et militaires de la superpuissance. En présentant l’essentiel de l’addition aux salariés et à la masse des citoyens des États-Unis.

19:27 Publié dans Actualités, Economie, International, Planète | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : croissance, dette, etats-unis, barack obama |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

21/12/2012

TRES PETITES ENTREPRISES : LA CGT TRES LARGEMENT EN TETE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Les salariés des TPE placent la Cgt très largement en tête

vendredi 21 décembre 2012

Avec un résultat de 29,54%, la Cgt arrive très largement en tête du premier scrutin de représentativité dans les très petites entreprises. Scrutin où 465 756 électeurs et électrices se sont exprimé-e-s malgré les innombrables obstacles.

...

La Cgt remercie les salarié-e-s qui ont porté leur choix sur la Cgt. Ce résultat vient après d’autres signes forts quand à la place majeure occupée par la Cgt dans le paysage social. La deuxième organisation syndicale recueille quant à elle 19,26% et la troisième organisation recueille 15,25%.

Le résultat obtenu donne encore plus de poids à ceux qui n’acceptent pas une régression sociale majeure dans la négociation sur l’emploi en cours.

Dans les conventions collectives et au niveau national interprofessionnelle, ce résultat renforce la place de la Cgt. Il donne du poids aux exigences portées par les salarié-e-s des TPE et renforce leur volonté d’obtenir à l’avenir de véritables lieux de négociations avec des élu-e-s pour les représenter.

Au cours de plusieurs mois de campagne, la Cgt dans les territoires et avec ses organisations professionnelles a tissé de nombreux liens avec des milliers de salarié-e-s des TPE qui lui ont réservé un accueil très favorable.

La Cgt entend poursuivre cet effort au-delà de l’élection et créer les conditions pour que le syndicalisme et la négociation collective prennent toute leur place auprès de ces salarié-e-s.

Forts de ce résultat, les salarié-e-s peuvent compter sur la présence de la Cgt pour agir avec eux en faveur de nouvelles conquêtes sociales. Elle les appelle aussi à prendre toute leur place dans cette mobilisation en rejoignant massivement la Cgt.

Montreuil, le 21 décembre 2012

20:22 Publié dans Actualités, Economie, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : élections, syndicats, tpe, cgt |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

09/12/2012

La hausse de la TVA votée à l’Assemblée

Pour financer le pacte de compétitivité, 6,4 milliards d’euros sortiront de la poche des Français.

Pour financer le pacte de compétitivité, 6,4 milliards d’euros sortiront de la poche des Français.

Le pacte de compétitivité va avoir un goût salé pour les ménages. En effet, après avoir voté, mardi, un cadeau de 20 milliards d’euros aux entreprises – et ce sans condition d’objectifs en termes d’emploi ou d’investissements –, la majorité socialiste à l’Assemblée nationale a, mercredi, présenté la note. Car cela se traduira, notamment, par une hausse différenciée de la TVA.

Si celle de 5,5 % passe à 5 % sur les produits alimentaires, le gaz ou l’électricité, faisant économiser 900 millions d’euros aux consommateurs, il n’en est pas de même des autres taux de TVA. Ainsi, celui de 7 % passera à 10 %, fragilisant gravement, par exemple, la construction de logements sociaux. La ministre du Logement, Cécile Duflot, s’en est d’ailleurs émue, exprimant publiquement son désaccord. La TVA à 19,6 % devrait, elle, passer à 20 %.

Même si ces nouveaux taux ne doivent entrer en vigueur qu’en 2014, ils ponctionneront, demain, 6,4 milliards d’euros sur le pouvoir d’achat de tous les Français, et ce quel que soit leur niveau de ressources. Une mesure considérée par beaucoup, à gauche, comme injuste socialement et contre-productive économiquement, la croissance nécessitant à l’inverse la relance de la consommation, donc du pouvoir d’achat. C’est la raison pour laquelle ce dispositif, comme celui sur le pacte de compétitivité, crée des remous jusque dans les rangs des élus PS. D’autant que la droite, qui avait voté sous Sarkozy la TVA sociale, abrogée en septembre par le nouveau gouvernement, ne se prive pas de dénoncer aujourd’hui ce qu’elle considère comme un « revirement » de l’exécutif et de sa majorité.

Si le PS a voté la mesure, les écologistes se sont abstenus, alors que les députés du Front de gauche, eux, ont carrément voté contre, refusant d’entériner un dispositif qui concrétise un transfert d’argent des ménages au profit des entreprises et des actionnaires.

19:28 Publié dans Actualités, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tva, budget, loi de finances, pacte de compétitivité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |