25/09/2018

Zahia Ziouani, "maestra" à la Fête de l’Huma 2018, cheffe d'orchestre au coeur de la réalité

Sous le soleil de la « Grande Scène », dimanche 16 septembre 2018, Fête de l’Humanité à La Courneuve. Zahia Ziouani dirigeait son Orchestre symphonique Divertimento face à des milliers de spectateurs conquis. L’aventure musicale et humaine qu’elle incarne fait d’elle une « maestra ». Rencontre

Sous le soleil de la « Grande Scène », dimanche 16 septembre 2018, Fête de l’Humanité à La Courneuve. Zahia Ziouani dirigeait son Orchestre symphonique Divertimento face à des milliers de spectateurs conquis. L’aventure musicale et humaine qu’elle incarne fait d’elle une « maestra ». Rencontre

En 2010, à 32 ans, Zahia Ziouani signait l’histoire de son parcours professionnel dans un livre intitulé « La chef d’orchestre ». En riant, la maestra (son équipe la désigne ainsi avec déférence) reconnaît aujourd’hui que, si elle devait re-publier son livre, elle en féminiserait le titre « Oui, « la cheffe d’orchestre », cela me va ! »

« A la seconde où elle tourne le dos au public et lève la baguette, elle devient magique. Zahia Ziouani est l’incarnation même de la puissance, du talent et de l’énergie ». Le magazine Elle dit vrai. Ajoutons qu’elle est aussi l’incarnation de la détermination. Dans le monde de la direction d’orchestre, les femmes sont aujourd’hui moins de 4% ! Un chiffre qui se vérifie en France, mais aussi ailleurs, et qui chuterait encore si l’on s’arrêtait aux seuls orchestres symphoniques. Après la précurseuse Nadia Boulanger (qui dirigea dans les années 1930 des concerts à Paris, Londres, Boston, New York et organisa l’accompagnement musical du mariage du Prince Rainier avec Grace Kelly !), le tour est vite fait avec les Françaises Emmanuelle Haïm, Laurence Equilbey ou Nathalie Stutzmann, les Canadiennes Mélanie Léonard, Tania Miller, et la Suissesse Sylvia Caduff.

Créer son orchestre pour balayer les résistances

« Féminiser le nom de mon métier, est symboliquement important, mais au-delà, je réalise que ce sont les résistances auxquelles j’ai été confrontée en tant que femme qui ont fait que je me suis questionnée sur ma place dans la société et que je me suis construite.» Des résistances qui ont structuré sa carrière et ont conduit Zahia Ziouani à créer son propre orchestre symphonique quand elle avait 20 ans. 70 instrumentistes professionnel.le.s, dont les premier.e.s ont été recruté.e.s sur les bancs de la Sorbonne, l’accompagnent aujourd’hui et constituent Divertimento. Un nom joyeux, à la petite saveur mozartienne.

En classe d’orchestration au Conservatoire, la jeune femme avait déjà signé un acte de bravoure : tenir 18 mois alors que son maître adulé, le Roumain Sergiu Celibidache, l’avait prévenue : « les filles, chez moi, jettent toujours l’éponge dans les 15 jours ! »

L'inclusion par la musique

Et aujourd’hui encore son engagement reste intact. A la musique, certes. Mais aussi à la transmission, à commencer par celle qu’elle opère dans les banlieues : « on attend de la jeunesse d’assimiler beaucoup de savoir-être pour s’intégrer dans la société, la vie professionnelle. » Les filles et les garçons qu’elle initie lui procurent un plaisir jubilatoire qu’elle leur réinsuffle, tout comme l’art de faire « de belles rencontres », d’être traversé.e « de belles émotions » en écoutant, mais surtout en pratiquant la musique.

Le dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale DEMOS, développé pour les enfants par les ministères de l’Education Nationale, de la Culture et de la Ville, lui doit beaucoup. Et le Plan « chorale » qui devrait amener des millions de collégiens français à chanter en 2019 procède du même état d’esprit.

Le week-end du 15 et 16 septembre 2018, Zahia Ziouani emballait donc des milliers de militants et de sympathisants du quotidien communiste l’Humanité, lors de la fête du même nom, rassemblement politico culturel et festif incontournable, au travers du répertoire qu’elle avait choisi, soit West Side Story, Les 7 Mercenaires, Pirates des Caraïbes et Candide, notamment.

Se jouant des frontières politiques, la veille, elle avait enchanté les jardins de l’Elysée pour les Journées européennes du Patrimoine.

Dans quelques jours, son orchestre se produira à Sevran (Nord Est de Paris). Puis au fil des semaines, au Palais Garnier et à la Seine Musicale, dans un répertoire très classique cette fois, ou encore au Théâtre du Rond-point pour un « Lenny » nourri de Bernstein.

Rien d’un éparpillement ou d’une boulimie musicale. L’éclectisme est la clé de la cheffe pour donner à aimer la musique à des publics hétérogènes.

La musique facteur de paix

Tout particulièrement les publics qui ressemblent à la famille algérienne dans laquelle elle a grandi. Famille modeste, mais tellement éprise de musique que sa sœur jumelle est aussi tombée dans la marmite. Elle est violoncelliste – encore un point commun avec Nadia et Lili Boulanger, autres sœurs prodiges de la musique. Les fillettes habitaient Pantin. La majorité communiste d’alors avait développé une politique d’éducation culturelle qui leur a particulièrement réussi.

Ou encore les publics des deux rives de la Méditerranée. En 2007, Zahia Ziouani devient la 1ère cheffe invitée de l’Orchestre National d’Algérie. Un sujet d’immense fierté et de belle responsabilité. En 2013, elle se produit à la tête de son orchestre symphonique à Marseille, capitale culturelle européenne. En amont et en aval, elle dirige des formations dans la capitale française (Salle Pleyel, Basilique Saint-Denis, Philharmonie de Paris, Olympia) ainsi qu’en Pologne, en Egypte, en Russie, au Mexique et ailleurs. Et souvent elle en profite pour jouer la carte du brassage des cultures : « la programmation dédiée à la Méditerranée m’a donné l’occasion de faire venir des musiciens de Chypre, de Malte, de Tunisie, d’Algérie, mais aussi des Israéliens et des Palestiniens. Oui, la musique peut contribuer modestement à bâtir la paix ! »

La notion de lien est au cœur de l’accès à la culture pour les jeunes.

12:24 Publié dans Entretiens, Musique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : zahia ziouani, fête huma, classique, musique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

20/09/2018

Keltoum Deffous: ,« Les poètes sont porteurs d'espérance et de paroles de paix »

(1) Diffusion de l'émission réalisée par Radio Algérie la République des Arts sur CLASSIK RADIO en septembre samedi 22 à 10h30, dimanche 23 à 20h30, mercredi 26 à 16h30, sur CHANSONS ROUGES vendredi 28 à 10h00, dimanche 30 à 15h

Entretien réalisé par Hakim Metref

Sur son œuvre elle dit : « C’est le paysage de ma muse. Cette colline qui m'a vue naître et qui a vu mes grands-parents disparaître m'a transmis ses secrets. Alors je les chante à travers ma poésie avec un langage guérisseur de femme-patrimoine. Je chante l'âme d'une femme, ses joies, ses chagrins, ses amours, ses déceptions. Je chante ma belle Algérie, son histoire écrite avec le sang de mes aînés, et je fais danser les mots au rythme de mon humeur. ». Une année après elle publie un second recueil intitulé Pauvre petit frère : « Pauvre petit frère, c'est cet amour fraternel qui fait vivre à l'auteur la féerie des mots, son écriture, sa poésie. Son âme, ce voyageur sans frontières, flâne sur les sentiers de l'humanité et revient avec un bouquet de fleurs des champs à offrir à ce citoyen du monde, ce Pauvre petit frère, avec qui elle a encore du chemin à faire. Il lui prend la main et ensemble, ils construisent de meilleurs lendemains » lit-on sur la quatrième de couverture de son recueil.

Keltoum Deffous est une poétesse algérienne d’expression française, native de Lemhasnia, colline qui surplombe le barrage de Beni Haroun, dans la wilaya de Mila. Issue d’une famille de paysans originaires de Souk-El-Ténine dans la wilaya de Bejaia. Durant la guerre de libération tous les hommes de sa famille ont été fusillés par les soldats français, un matin du 2 juillet 1956.

Après l’indépendance Keltoum est la première femme de sa famille à poursuivre des études, elle obtient en 1984 une licence en langue française à l’université de Constantine. Elle enseigne, toujours à Constantine, la langue de Voltaire de 1984 à 2008. Puis elle quitte l’enseignement pour gérer une entreprise familiale dont elle est toujours à la tête.

En 2017 Keltoum Deffous reprend le chemin de l’édition avec deux recueils, le premier en février, « Grain de Sable », où elle chante l'amour, la beauté, la nostalgie, les souvenirs et le combat au féminin. Une bataille de survie de femmes qui dénoncent, qui hurlent les douleurs des injustices et des inégalités.

En Aout, elle publie son second recueil «Rêve de toute femme » est, dit-elle « est le reflet de l'âme au féminin, un hommage vibrant à toutes les femmes qui continuent à se battre au quotidien pour leur dignité. Un hommage à ces femmes aimantes et vaillantes ».

-Les éditeurs algériens sont souvent réticents quant à la publication de la poésie, comment expliquez-vous ce manque d’intérêt ?

En effet, nos éditeurs ne veulent pas éditer la poésie, hélas ! Ils ne sont pas réticents, ils sont catégoriques!

- Oui, la poésie, c'est bien beau, mais ce n'est pas rentable, me dit un éditeur, à qui je voulais confier un de mes recueils. Je gagne mon pain avec les manuels à visée scolaire, les livres pour enfants ...Qui veut lire la poésie de nos jours, madame? Qui? Enh!!!

Un exemple parmi les quelques éditeurs que j'ai contactés. Le poète, cet être qui a emprunté le chemin de la poésie que l'on dit être une voie royale n'a pas sa place dans notre environnement culturel. Dommage, parce que la poésie a une force magique et incomparable de transcender l'ordinaire des jours. Il n'y a pas que l'argent qui rend riche. Pendant que dans les pays développés on fête la poésie, on fête le printemps des poètes et toutes ses saisons, dans certains pays on pend les poètes, on les fait taire, on les exclut de la vie culturelle.

-Quel regard portez-vous sur la poésie algérienne en général et féminine en particulier ?

Je suis poétesse algérienne d'expression française, je vis de ma poésie, je la respire et elle fait ma richesse. J'écris aux femmes à propos des femmes, mais j'écris aussi aux femmes à propos des hommes et à ces derniers, des femmes, dans une poésie qui ne veut plus taire le mal. Ses mots criant une vérité qui, en effet, blesse les deux. Un despotisme et une soumission aveugles venus des fins fonds de l'histoire humaine. Des rêves tus, des mots brisés, des regards baissés, des pas hésitants, des larmes ravalées, des sentiers de l'oubli empreintés avec grâce vers des coins de l'âme de mes sœurs algériennes.

Je suis témoin du statut changeant des femmes, de fille, de sœur, d'épouse, de mère et grand-mère ! Je suis passée par toutes ces étapes, et donc ma poésie est une vie entière de femme habitée par cet amour du pays, mais aussi éblouie par sa beauté! Je suis blessée, déçue...Mon regard sur les pans de la société est un mélange d'émotions. Cependant je garde espoir car j'ai confiance en la femme algérienne, cette héritière de Kahina, de Fatma N'Soumer, de Djamila, de Hassiba... et de toutes nos aînées guerrières.

Vous avez participé au concours de poésie des jeux floraux de Narbonne et vous êtes lauréate du prix spécial de la société française de poésie. Avec quel œuvre avez-vous participé ? Et que pouvez-vous nous dire de cette expérience ?

J'ai participé à des anthologies internationales, je suis ambassadrice de la paix, je fais partie du regroupement des poètes francophones engagés pour la paix et la liberté. Sous l'égide de ce regroupement des poètes engagés pour la paix et la liberté, j'ai représenté l'Algérie au Salon international du livre de Paris en 2015. Il y avait avec moi la poétesse algérienne Ouarda Baaziz cherifi. C'était notre premier recueil collectif pour les enfants de Ghaza. Maintenant on est à notre huitième recueil. J'ai eu le premier prix Blaise Cendrars, partie Francophonie, pour mon œuvre" À l'amour, je suis châtelaine ", mon diplôme et ma médaille m'ont été décernés par le président des poètes sans frontières Vital Heurtebize. J''ai été l’invitée de la poétesse Floriane Clery présidente des jeux floraux de Béarn et Ambassadrice du Cercle Universel de la Paix, sous l'égide du conseil départemental des Pyrénées -Atlantiques de la ville de Pau et de L'Etrave, revue des Arts et des Lettres.

Je suis aussi lauréat au concours de poésie des jeux floraux méditerranéens 2017. J'ai eu le Prix Spécial pour mon œuvre " Femme au Front tatoué ". La cérémonie aura lieu le 09 septembre. Je représenterai l'Algérie avec notre " femme au front tatoué", avec " La femme à la ceinture de laine". Notre patrimoine puise sa richesse des rives de la méditerranée en plus de notre berbérité, notre africanité et notre culture arabo musulmane. Cette richesse culturelle nous vient de nos aînés qui ont su la protéger pour nous la transmettre, même incrustée sur leur chair, comment voulez- vous que nous, nous ne pouvons pas la léguer à nos enfants sur le papier ? Même si mon papier, il n'est pas Papier bavard ! Il est juste passeur d'une culture d'une Algérie profonde. Invitation à la Remise des Prix des Ecrivains sans Frontières- Jeux Floraux Méditerranéens ce 9 septembre 2017 à 10h30, salle des Synodes et à 14h30, salle Ostal Occitan, mon invitation par la présidente la poétesse Isabelle-Marie Echégut.

Vous êtes auteur de quatre recueils de poésie, d’où puisez-vous votre inspiration ?

Sur les rives de Oued Eddib, il y a eu ce barrage de Bni Haroune, dont je suis si fière, mais il y a aussi, sur les rives de mon destin cette femme, ma grand-mère qui était poétesse ! Elle, n'a jamais été à l'école, mais a contribué à la libération de l''Algérie ! Elle a vu son mari, son enfant et tous ses cousins et les hommes de sa famille tomber, fusillés par l'arme coloniale et elle les a chantés dans sa langue, un dialecte arabo-berbère, propre à la région. Moi je chante mon Algérie, mon histoire, ma culture avec la langue de mon école au lendemain de l'indépendance, ma langue d'écriture, la langue de Molière.

Qu'importe la misère des peuples, la poésie demeure un moyen de lutte contre l'injustice, la guerre, le despotisme. Aujourd'hui plus que jamais, l'humanité a besoin de poètes et de poésie pour dénoncer et crier notre détresse, notre fraternité humaine piétinée, notre appel à la paix, à la liberté.

Les poètes sont porteurs d'espérance et de paroles de paix ! J'écris pour rendre hommage à nos martyrs, j'écris pour chanter mon Algérie, pour défendre le droit des femmes à la liberté, pour les droits des enfants à l’éducation, j'écris pour qu’aucun algérien ne baisse la tête devant la terreur.

A travers vôtre propre expérience, pensez-vous qu’il existe un lectorat pour la poésie en Algérie ?

Si, il y a des lecteurs de la poésie, mais des gens pas jeunes ! Ils sont d'un certain âge ! Dommage l'école et les programmes scolaires ne font pas aimer la poésie à nos enfants !

Vous êtes maman et chef d’entreprise. Comment arrivez-vous à concilier entre la poésie et votre vie familiale et professionnelle ?

Je suis maman de quatre grands enfants et grand- mène d'une petite fille, Kawtar, le fleuve de mon paradis. D'ailleurs mon cinquième recueil "Fleuve du paradis " qui va sortir bientôt à Paris, est la traduction de son prénom ! Les thèmes abordés sont l'enfance, la guerre, la paix, la femme, l’amour, ses joies et ses chagrins .... Un sixième recueil est aussi en édition, "La femme à la ceinture de laine. C'est cette œuvre qui a été primé à Narbonne dans le concours de poésie des jeux floraux méditerranéens

J'ai toujours écrit, mais je me suis d'abord sacrifiée à mon rôle de mère pour enfin exercer ma passion des mots et éditer ma poésie. Mon aîné Karam Bounah est neurochirurgien, Karima Bounah, elle est néphrologue, c'est la maman de Kawtar. Mon troisième, c'est Karim Bounah , il est pharmacien. C'est mon bras droit dans la gestion de mon entreprise de vente en gros de médicaments. Enfin mon tout dernier Amine Bounah, mon artiste chanteur du Malouf, lui il a fait des études en Art et Culture à l'université. Il m'accompagne de temps en temps avec son luth quand je déclame ma poésie à l'étranger ! C'est mon complice.

11:43 Publié dans Entretiens, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : keltoum deffous, algérie, poétesse |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

24/08/2018

Mai Masri : « Sans la caméra, les faits n’existent plus »

Nous retrouvons la cinéaste Mai Masri à Aubervilliers — née en Jordanie d’un père palestinien et d’une mère texane, élevée à Beyrouth, elle est, depuis le début des années 1980, l’auteure de onze films. La quatrième édition du festival Ciné-Palestine a récemment consacré une rétrospective à son œuvre documentaire et fictionnelle. Le cinéma, écrivit-elle un jour, « est devenu un moyen de recréer la Palestine et de donner un sens à nos vies déracinées1 ».

Nous retrouvons la cinéaste Mai Masri à Aubervilliers — née en Jordanie d’un père palestinien et d’une mère texane, élevée à Beyrouth, elle est, depuis le début des années 1980, l’auteure de onze films. La quatrième édition du festival Ciné-Palestine a récemment consacré une rétrospective à son œuvre documentaire et fictionnelle. Le cinéma, écrivit-elle un jour, « est devenu un moyen de recréer la Palestine et de donner un sens à nos vies déracinées1 ».

C’est donc, à l’heure où Gaza n’en finit pas de compter ses morts, de neuvième art et de résistance à l’occupation dont nous parlons : un art visant à « prendre le contrôle de la narration » face aux récits en place ; un combat que les Palestiniennes investissent chaque jour un peu plus.

Vous dites que la moitié des films palestiniens sont réalisés par des femmes : vraiment ?

Ce sont mes statistiques — la proportion de réalisatrices est peut-être bien plus élevée ! Lorsque j’ai commencé à tourner, dans les années 1980, j’étais la seule et unique réalisatrice palestinienne. J’étais aussi la seule chef-opératrice et la seule monteuse. Aujourd’hui, il y a tant de femmes palestiniennes qui réalisent ! Je ne crois pas que ce soit parce que les femmes sont devenues plus libres qu’elles réalisent des films, c’est parce qu’elles s’affirment davantage dans tous les milieux, et spécialement dans le domaine de la culture. Elles se sont affirmées en menant des mouvements populaires qui défendaient leurs propres luttes. Ce n’était pas facile, et ça ne l’est toujours pas.

Le cinéma, en tant qu’outil d’expression puissant, est un moyen pour les femmes de s’exprimer. Pourquoi la proportion de femmes réalisatrices en Occident est-elle si faible ? Il devrait y en avoir beaucoup plus. Pourquoi, en France et aux États-Unis, les réalisatrices sont-elles moins visibles ? À Hollywood, elles représentent moins de 10 % des réalisations2 : pouvez-vous le croire ? En Palestine, les femmes deviennent de plus en plus fortes grâce à leurs luttes politiques et sociales. Aussi, elles jouent un rôle primordial pour la société puisque les hommes sont souvent en prison. Depuis les premiers moments de la Révolution palestinienne, dans les années 1970, les femmes se sont engagées dans la lutte. Ça les a poussées à créer leurs propres luttes.

En 1980, à Naplouse, vous avez fait une rencontre qui allait donner naissance, en 2017, à votre premier long métrage de fiction, 3000 Nuits : pourquoi tant de temps après ?

« Cette histoire de femme qui donne naissance tout en étant enchaînée est un symbole de toute la Palestine et de l’occupation. L’occupation et la prison, c’est la même chose. »

Quand j’ai filmé la première intifada à Naplouse, c’était la première fois que je revenais en Palestine caméra à l’épaule. Ça a été pour moi une expérience très forte ; je pouvais enfin mettre un visage sur la Palestine. Auparavant, elle avait toujours été une sorte de rêve. Là, elle devenait réalité à travers la terre, à travers les gens. Je découvrais des liens réels entre ma ville, Naplouse, et moi. J’ai rencontré beaucoup d’activistes durant la première intifada. L’un d’entre eux était une femme qui avait été prisonnière en Israël. Elle m’a raconté son histoire, celle d’une mère qui a donné naissance à son enfant dans l’enceinte de la prison. Je l’ai trouvé fascinante, très émouvante. Particulièrement lorsqu’elle m’a décrit ses conditions de détention. J’ai été très choquée d’entendre que, pendant l’accouchement, elle avait été menottée à son lit, entourée de soldats armés. Elle m’a ensuite raconté comment elle avait élevé son enfant derrière les barreaux, avec ses camarades de cellule : toutes sont devenues les mères de l’enfant.

Cette histoire a occupé mon esprit durant des années et des années. J’ai rencontré d’autres prisonnières et me suis dit : si un jour je fais un film de fiction, je dois raconter cette histoire car elle est tellement puissante, tellement humaine ! Cette histoire de femme qui donne naissance tout en étant enchaînée est un symbole de toute la Palestine et de l’occupation. L’occupation et la prison, c’est la même chose. Mais cette histoire est aussi une lueur d’espoir ! C’est pour ça que j’ai voulu que le personnage s’appelle Nour : « lumière », en arabe. D’ailleurs, le véritable nom de l’enfant de cette jeune femme, c’est « Palestine ». Incroyable, non ? Parfois, la réalité est si forte ! Parfois, les coïncidences sont bien trop frappantes pour ne pas en faire un film.

Le jour de son deuxième anniversaire, Nour, dans votre film, est repris à sa mère par les soldats israéliens. Est-ce un phénomène courant dans les prisons ?

C’est très commun. 3000 Nuits laisse cela en suspens : on ne sait pas vraiment où va aller Nour. J’ai voulu garder ce suspens intact parce que la mère ne sait bel et bien pas où va aller l’enfant : dans les bras de son père ? des Israéliens ? La question reste sans réponse. D’ailleurs, les soldats font pression sur la mère pour qu’elle collabore afin que l’enfant ne soit pas abandonné, qu’elle puisse le garder plus longtemps. Mais elle prend la décision de ne pas collaborer et décide d’en payer le prix.

Comment ont évolué les prisons israéliennes pour femmes, depuis cette rencontre ?

Il y a eu quelques changements dans les prisons, c’est vrai. Mais pas de changements majeurs. Les conditions sont même pires par certains aspects. Dans les années 1960, les prisonnières n’avaient rien : ni papier, ni livre, ni de quoi écrire, rien. Elles devaient se battre pour tout à chaque instant. Ça a changé car il y a eu beaucoup de mouvements de contestation. À l’époque, les prisonniers criminels et les prisonniers politiques partageaient la même cellule. Ça aussi, ça a changé. Cela crée beaucoup de conflits quand un drogué, un pédophile ou un tueur côtoie dans la même cellule un prisonnier politique palestinien.

Mais, selon moi, ils ont été séparés pour une autre raison : en 1980, durant le massacre de Chatila au Liban, j’ai compris à travers des recherches et des témoignages que bien des prisonniers israéliens étaient devenus solidaires de la cause palestinienne. Ils respectaient les Palestiniens malgré leurs divergences politiques. L’emprisonnement conduit au respect ; personne n’a parlé de ça. Voilà pourquoi j’ai trouvé intéressant de me concentrer sur ces détails auxquels personne ne porte d’intérêt.

Les femmes et la jeunesse sont très présentes dans vote œuvre : que vous inspire la lutte d’Ahed Tamimi, arrêtée fin 2017 pour avoir giflé un soldat de l’occupation après que l’un de ses cousins a été gravement blessé à la tête ?

Elle est un symbole de la jeunesse et de cette nouvelle génération qui n’a pas oublié la Palestine, qui veut continuer la lutte même s’il faut en payer le prix fort. Elle représente ces jeunes femmes qui symbolisent la force et le courage. Car il en faut du courage pour frapper un soldat israélien… D’ailleurs, il l’avait bien mérité, cette claque ! (rires) C’est surréaliste de voir qu’une simple claque a mené cette jeune femme en prison. Elle a vu des gens de sa famille être arrêtés, tués.

Ahed Tamimi incarne la résistance civile non-armée et cela inquiète l’armée israélienne et le gouvernement : cette résistance rappelle la première intifada, qui, en tant que mouvement non-armé, avait grandement changé le regard porté par l’opinion publique sur les Palestiniens. Des gens du monde entier se sont enthousiasmés à la vue de ces femmes et de ces enfants qui se battaient contre des hommes armés alors qu’eux-mêmes ne l’étaient pas. En tant que réalisatrice, j’ai pu observer ces changements.

J'ai commencé à faire des films dans les années 1980, les Palestiniens ne savaient pas quoi faire des images, ils avaient peur qu’elles soient utilisées contre eux, particulièrement dans les camps de réfugiés. Ceux qui filmaient sur place étaient des journalistes. Mon mari, Jean Chamoun, et moi étions les premiers réalisateurs sur le terrain. À chaque fois que les Palestiniens voyaient une caméra, et donc un journaliste, le camp était ensuite bombardé par les Israéliens. Ils faisaient donc un lien entre la caméra et le fait d’actualité qui allait être couvert — alors que, lors de la première intifida, avoir une caméra était à la portée de tout le monde. Les Palestiniens ont commencé à filmer pour raconter leur histoire et prendre le contrôle de la narration. C’est un très grand changement. C’est l’une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus de réalisateurs palestiniens.

3000 Nuits a été tourné dans une véritable prison, en Jordanie. Pourquoi ce choix ?

« Les Palestiniens ont commencé à filmer pour raconter leur histoire et prendre le contrôle de la narration. C’est un très grand changement. »

J’ai été très chanceuse de pouvoir filmer dans une véritable prison. J’ai fait beaucoup de recherches, j’ai visité beaucoup de prisons, surtout à l’ouest. C’était très compliqué car les Israéliens ont détruit nombre des prisons qu’ils ont utilisées. Les Américains eux-mêmes ont insisté pour qu’elles soient détruites afin qu’il n’y ait plus de traces, donc pas de mémoire. Détruire la mémoire est une pratique commune chez eux. J’ai eu la chance de trouver cette prison vide, hors d’usage. Mais j’avais besoin d’autorisations car il s’agissait d’une prison militaire : j’ai obtenu un permis de la part de l’armée jordanienne.

C’était très important de tourner dans une vraie prison car ça donne aux images une énorme force visuelle : de vrais murs, de vrais barreaux, une lumière authentique, des ombres, etc. Mais, au-delà de ça, tourner dans une vraie prison est important pour le jeu d’acteur : les actrices et l’équipe — majoritairement des femmes — oubliaient qu’il s’agissait d’un film et pouvaient ressentir l’oppression qu’incarnait le lieu. Toutes avaient, dans leur vie personnelle, une expérience de la prison : soit parce qu’elles avaient déjà été emprisonnées, soit parce qu’elles avaient de la famille derrière les murs.

Souvent, je demandais aux actrices d’improviser ; elles ont dès lors amené leur expérience personnelle sur le tournage. Avec Gilles Porte, le chef opérateur, on se questionnait beaucoup sur les couleurs : lesquelles choisir ? quelle lumière ? quelles ombres ? Je voulais qu’il y ait une approche poétique dans ce film, même s’il est difficile de le faire dans pareilles conditions… Mais Gilles est un artiste et nous avons pu rendre ce film poétique. Il y a peu de dialogues mais beaucoup de paroles visuelles. Quand l’oiseau fictif apparaît de plus en plus réel à côté de Nour endormi sur le sol, c’est un moment magique ! Le son aussi était important. Je voulais garder les sons de la prison : les chaînes, les serrures, les marches, les portes qui se ferment…

Travailler avec un enfant de 2 ans sur un tel tournage a dû être particulièrement délicat. Que lui avez-vous expliqué ?

Il ne savait même pas ce qu’était une caméra ! Pour lui, c’était une découverte permanente. Nous devions être patients avec lui — les documentaires que j’avais déjà réalisés sur et avec les enfants m’ont beaucoup préparée. Dans la fiction, on a une grande équipe, beaucoup d’acteurs ; on doit être prêts quand l’enfant est prêt. Pour la scène d’anniversaire, nous devions faire une seule prise mais tantôt il n’était pas de bonne humeur, tantôt il fallait attendre qu’il dorme pour filmer les scènes de sommeil. Les sons de la prison étaient assez perturbants pour lui. Mais il a beaucoup aimé cette expérience. Tout le monde prenait soin de lui : il dit souvent à son père qu’il veut y retourner aujourd’hui ! Ici, c’est très compliqué de tourner avec un enfant de 2 ans. Personne ne le fait. Dans d’autres pays, ou à Hollywood, on conseille d’avoir des jumeaux : quand l’un des deux dort, l’autre peut être sur le tournage ! C’était très fatigant de trouver des astuces pour retenir son attention durant deux semaines.

Vous invitez même les enfants à prendre la caméra, comme on le voit dans Les Enfants de Chatila. Ils apparaissent pleinement conscients de la situation et portent un regard très mûr.…

J’ai réalisé une trilogie documentaire sur les enfants. Le premier film était Les Enfants du feu, tourné à Naplouse avec un garçon de 12 ans et une fille de 11 ans. Tous deux très mûrs pour leur âge. Le fait de vivre sous occupation et d’entendre ses parents ne parler que de ça, le fait que la télévision soit toujours branchée sur les chaînes d’information, que leurs parents soient allés en prison, qu’ils soient allés leur rendre visite, que leur maison ait été détruite… tout cela fait qu’on grandit tous les jours, et très vite.

J’ai fait beaucoup de recherches sur l’enfance, j’ai rencontré beaucoup d’enfants et j’ai choisi ceux que je voulais finalement suivre : les plus bavards, les moins timides. Dans mon second film, Les Enfants de Chatila, je voulais voir à travers leurs yeux, leur imagination, leurs rêves : c’est pour ça que je leur ai tendu la caméra — c’était alors une idée neuve. J’avais visité le camp de Chatila, étudiante : les réfugiés se représentaient la Palestine comme un rêve. Quand les Israéliens ont tout détruit en 1982, Chatila est devenu un symbole de l’exil, un symbole très triste, de massacre, de déplacement. J’ai voulu filmer les enfants avec leur passé. Le garçon que j’ai choisi, Issa, m’a beaucoup émue ; j’avais rêvé de lui avant même notre rencontre, c’est très étrange. Un garçon remarquable. Il a été victime d’un accident de voiture et a perdu la mémoire. Il parle très lentement, il me raconte souvent ses rêves ; il est spécial. Il représente les enfants du camp, certes, mais il est différent et c’est ce que j’ai aimé. Il essai de se rappeler, de retrouver la mémoire du passé. C’est très symbolique…

« Ces rêves créent leur propre identité. C’est pour cela que la cause palestinienne peut être préservée, peut rester vivante, spécialement dans les camps de réfugiés. »

Dans le troisième film, Rêves d’exil, j’ai creusé cette idée, mais en suivant deux filles d’un autre camp, celui de Dheisheh, à Bethléem. Je suis allée filmer la libération du Sud-Liban car j’avais entendu dire que les Palestiniens se rendaient à la frontière. C’était très difficile d’inscrire l’histoire de ces filles dans une narration sans aborder le contexte historique. Quelques jours après notre passage, la frontière est devenue une zone militaire très surveillée ; s’y rendre était difficile pour les Palestiniens, qui risquaient de se faire tuer.

Nos images sont devenues des témoins importants : sans la caméra, les faits n’existent plus — elles incarnent une forme d’espoir pour les Palestiniens. Tous mes films ont été réalisés pendant des guerres ou à des moments clés, et les séquences que j’ai filmées à la frontière font désormais partie de l’Histoire : c’est donc un sentiment extraordinaire qui me traverse à chaque fois que je tourne. À ce moment-là, j’ai d’ailleurs beaucoup pleuré, et mon équipe aussi. Dans le film, il y a cette jeune fille à Chatila, la poétesse ; sa manière de choisir ses mots et de s’exprimer est en contraste considérable avec la réalité. Nombre de mes films sont construits sur ce contraste puissant entre imagination et réalité. L’imagination des jeunes Palestiniens et leurs rêves d’une Palestine vivante tranchent avec la dureté de la réalité. Ces rêves créent leur propre identité. C’est pour cela que la cause palestinienne peut être préservée, peut rester vivante, spécialement dans les camps de réfugiés.

En quittant Beyrouth, assiégée par l’armée israélienne en 1982, l’OLP a perdu l’ensemble de ses images d’archives, confisquées à la frontière. Avez-vous connu semblable mésaventure ?

Non, car nous avons amené nos images en France. J’ai fait un film avec Jean Chamoun, Sous les décombres, réalisé avec le CNRS et un laboratoire français. Les nôtres ont donc été sauvées mais beaucoup d’archives ont été confisquées, oui. Mon mari a souvent travaillé sur la Révolution palestinienne avec l’Institut palestinien ; nombre de ses images ont été perdues — mais l’un de ses films a été sauvé, un film très important qu’il a réalisé avec Mustafa Abu Ali, Tel al-Za‘atar. J’ai le pressentiment que les choses vont changer, que les images vont ressurgir. Quantité de pays à travers le monde s’intéressent aux archives de l’histoire palestinienne et, même, les restaurent. Ce n’est pas aussi tragique que ce que l’on croit, finalement.

Votre mari a également réalisé un film sur les prisons pour femmes palestiniennes, Terres des femmes.

C’est l’histoire de Kiffah Afifi, une Palestinienne qui vient du camp de Chatila, emprisonnée dans le Sud-Liban. C’est un très beau film et c’est un document historique. Car cette prison, celle de Khiam, a été détruite par l’armée israélienne en 2006. C’est donc l’un des nombreux films qui peuvent nourrir l’Histoire, et c’est le seul sur Khiam. Voilà le pouvoir du documentaire. C’est ce que j’ai appris : les films, qu’il s’agisse de documentaires ou de fictions, proviennent du réel.

Quelle différence faites-vous entre le documentaire et le reportage de type journalistique ?

Une très grande différence. Les reportages se focalisent souvent sur la violence et les massacres, et ce dans un laps de temps très court. Les documentaires apportent de l’humanité en se concentrant sur les personnages et la narration. Ce que j’aime particulièrement avec le documentaire, c’est de pouvoir faire autre chose qu’un simple entretien avec l’autre : raconter une histoire, l’histoire des gens, c’est entrer en relation avec eux, mettre une histoire vraie sur un visage. Les informations télévisuelles restent importantes car elles permettent de savoir ce qu’il se passe dans le monde, mais les gens oublient les informations brutes puisqu’elles défilent en continu. Il y a trop d’images à intégrer. Nous devons apporter quelque chose de sensible pour contrer l’oubli. Le documentaire de cinéma, on le vit, on le ressent, on a l’impression de connaître les personnages, on se soucie d’eux. Pour conserver l’Histoire, il y a aussi les livres, mais les livres ne transmettent pas l’histoire intime des personnages : dans le documentaire, leur histoire est écrite avec leur propre voix et leur propre pensée. De plus en plus de jeunes, qui n’aiment pas lire, s’intéressent aux documentaires, se questionnent et veulent comprendre. Il faut un lieu pour qu’ils puissent s’interroger, et c’est le cinéma.

Quelle a été votre réaction en apprenant que 3000 Nuits avait été censuré par la mairie d’Argenteuil, lors de l’édition 2016 du festival Ciné-Palestine ?

« C’est également arrivé en Italie : le film avait été programmé à l’université Roma Tre et on m’a annoncé, alors que j’étais dans l’avion, que la projection avait été annulée à la demande de l’ambassade d’Israël. Incroyable ! »

J’ai d’abord été très surprise, parce que c’est la première fois que l’un de mes films est censuré en France depuis les années 1960 ! Mais, à Argenteuil, ils avaient aussi censuré Le Sociologue et l’Ourson sur le mariage gay, en même temps que le mien : c’était drôle, au final. Tout cela a créé une sorte de lien entre ces deux films. On a pu voir fleurir des articles sur cette censure dans les médias et des pétitions ont été signées. Une marche a même été organisée dans un parc, avec des mégaphones ! Nous avons marché avec l’équipe, les producteurs, le distributeur, toutes les associations. Nous avons finalement projeté le film à la MJC d’Argenteuil avec le festival Ciné-Palestine. La première a eu lieu en pr

ésence de Ken Loach à l’Institut du monde arabe, c’était incroyable ! La censure organisée par la mairie aura été une belle opportunité pour promouvoir le film ! C’est également arrivé en Italie : le film avait été programmé à l’université Roma Tre et on m’a annoncé, alors que j’étais dans l’avion, que la projection avait été annulée à la demande de l’ambassade d’Israël. Incroyable ! J’étais choquée. Dans la même nuit, en guise de protestation, on a montré le film dans trois lieux différents de Rome. Les journaux en ont beaucoup parlé : la censure réveille les gens. Le cinéma n’est pas seulement un art, c’est un art qui prend part aux luttes.

Depuis fin mars 2018, une centaine de Palestiniens ont été tués lors des manifestations à Gaza pour le droit au retour sur leurs terres. La thématique du festival Ciné-Palestine a cette année rendu hommage à la Nakba de 1948. Que vous évoquent ces récents évènements ?

Beaucoup de choses. La Marche du retour a lieu aujourd’hui à Gaza mais elle a commencé au Liban dans les camps de réfugiés. Mon neveu a été touché au cours de cette marche, en 2009, par un sniper israélien — dans le dos, alors qu’il n’était pas armé : il est désormais paralysé, en fauteuil roulant, et beaucoup ont été tués alors. Cette génération qui se bat et prend des risques est animée par la même force qui animait celle de 1948. Les jeunes Palestiniens n’ont pas oublié leurs droits, ce droit au retour — un droit très symbolique.

La célèbre citation de David Ben Gourion, « Les vieux mourront et les jeunes oublieront3 », est totalement erronée : cette marche nous prouve le contraire ! Et spécialement à Gaza, cette prison dans laquelle les gens ne peuvent ni sortir ni entrer, vivant dans des conditions misérables où tout est dévasté : pas d’espoir, pas de nourriture, pas d’eau, rien. Ce ne sont pas juste 150 personnes tuées ; ce sont 20 000 blessés et vivants qui souffrent plus que ceux qui sont morts. Les soldats utilisent des balles explosives — qui causent le plus de dégâts possibles — qui n’existent pas ailleurs. Si on vous tire dans la jambe, il faut la couper ; les soldats israéliens tirent de manière stratégique à ces fins. Par exemple, le joueur de football de Gaza, Mohammed Rabo a perdu ses deux jambes. Ils ont même tiré dans la poitrine d’une infirmière qui portait encore sa blouse ! Ils tirent sur des enfants. Ils tirent dans le dos des gens. Ceux qui se dirigent vers la frontière savent qu’ils vont mourir ou être handicapés à vie. Je me dois, en tant que réalisatrice, de raconter tout ça.

1. ↑ « Transcending Boundaries », juin 2008, This Week In Palestine, n° 117.

2. ↑ « En 2010, 7 % de l’ensemble des réalisateurs à Hollywood étaient des femmes. Ce chiffre a évolué au fil du temps, mais il est revenu au même niveau en 2014, lorsque de nouveau, on a dénombré 7 % des femmes réalisatrices à Hollywood. » — source.

3. ↑ « The old will die and the young will forget. » David Ben Gurion, journal, 18 juillet 1948, cité par Michael Bar Zohar’s dans Ben-Gurion : the Armed Prophet, Prentice-Hall, 1967, p. 157.

15:31 Publié dans Cinéma, Entretiens, International, Médias | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mai massari, cinéate, palestine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

16/12/2017

DE LA VILLE A LA CAMPAGNE, LE THEATRE POUR TOUS

Sources : La Vie.fr

La compagnie l’Eygurande regroupe des artistes autour de projets culturels populaires accessibles à tous, en ville comme à la campagne.

« On entend souvent dire que l’art ça ne sert à rien, mais tout le monde sait qu’on en a besoin ». Œuvrer pour un théâtre populaire et accessible à tous, c’est le travail de Jean-Louis Mercuzot et de la compagnie l’Eygurande qu’il codirige. Installée à Missery, en Côte-d’Or, l’association existe depuis 1989.

« On entend souvent dire que l’art ça ne sert à rien, mais tout le monde sait qu’on en a besoin ». Œuvrer pour un théâtre populaire et accessible à tous, c’est le travail de Jean-Louis Mercuzot et de la compagnie l’Eygurande qu’il codirige. Installée à Missery, en Côte-d’Or, l’association existe depuis 1989.

Elle regroupe un noyau dur de cinq personnes, tous artistes et intermittents du spectacle. En concertation avec la municipalité de ce village d’une centaine d’habitants, ils ont créé de toutes pièces un lieu permanent de théâtre et de fabrication –La Cité du verbe –, véritable atelier d’effervescence artistique en milieu rural inauguré il y a six ans.

La structure est une ancienne ferme réhabilitée puis revendue à la ville pour un euro symbolique en contrepartie d’un bail emphytéotique de 50 ans.

La structure est une ancienne ferme réhabilitée puis revendue à la ville pour un euro symbolique en contrepartie d’un bail emphytéotique de 50 ans.

Dans l’Auxois-Morvan, c’est le seul lieu de spectacle vivant qui existe sur un rayon de 35 km. « Missery rêvait d’une équipe artistique et d’un lieu de culture. Nous avions besoin d’un refuge où l’on puisse monter nos projets en toute sérénité, sans enchainer les résidences et être en permanence dans l’errance », témoigne Jean-Louis Mercuzot. « L’idée derrière la naissance de la Fabrique est d’incarner un espace qui profite au territoire, pas de faire de l’argent.

C’est un lieu public, pour la communauté. Notre démarche sort de l’ordinaire. Elle nous permet de gérer de manière autonome ce lieu tout en étant une propriété municipale. C’est un acte politique. » Autre originalité de la compagnie l’Eygurande, son intérêt pour la science, en particulier le lien entre artistes et scientifiques.

Dernier projet en date, « Sciences en campagne », dont l’objectif est de réunir habitants, scientifiques et artistes en transversalité autour des questions liées aux nanotechnologies. En collaboration avec le laboratoire d’Excellence Lipstic, spécialiste de la prévention et du traitement des maladies inflammatoires et du cancer, en Bourgogne-FrancheComté, les artistes interpellent les scientifiques pour comprendre leur travail et créer un échange. « La science pose des questions fondamentales pour penser le monde. Ce sont des interrogations si fortes, qu’elles nous disent parfois que le monde est en danger.

Homme modifié, particules toxiques dans les aliments, campagnes de vaccinations : nous créons un dialogue autour de ces sujets pour mieux les comprendre ». Après la période d’incubation, suit la phase de conception de l'objet artistique. Les créations, sous formes de scénettes avec du chant, des instruments et du théâtre sont présentées de manière originale au grand public. « L’idée est de créer un dispositif festif, un théâtre de foire, populaire et accessible. Nos projets ont vocation à aller chez les gens. Nous avons par exemple développé le théâtre en appartement. »

Nomade dans l’âme, la compagnie l’Eygurande ne limite pas son champ d’action à la Côte-d’Or. Le projet « Sciences en campagne » s’articule sur trois départements, La Creuse, la Lozère et le Morvan.

Un projet miroir « Campagne de sciences » a été développé à Evry, dans l’Essonne, où l’association anime une deuxième structure culturelle, le théâtre du coin des mondes. « Ce sont les mêmes projets, seulement l’un est à la campagne, l’autre est à la ville. Nous souhaitons réellement travailler au milieu des gens. C’est là que le travail de l’artiste devient intéressant, quand il se frotte aux autres ».

À Evry, la compagnie l’Eygurande œuvre dans le quartier du Champtier du Coq, une cité populaire où la population multiculturelle est souvent stigmatisée. « Il y a beaucoup de primoarrivant qui pensaient partir, mais qui sont finalement restés. »

À Evry, la compagnie l’Eygurande œuvre dans le quartier du Champtier du Coq, une cité populaire où la population multiculturelle est souvent stigmatisée. « Il y a beaucoup de primoarrivant qui pensaient partir, mais qui sont finalement restés. »

Au contraire à Missery, la population comprend peu d’immigrés. Elle est également plus vieillissante et se sent abandonnée dans un territoire où les services publics sont faibles, où il n’y a pas de transports collectifs. Point commun de ces populations : la pauvreté. « Quand la peur, la crainte et l’enfermement prennent le dessus. On a affaire à des personnes qui ne pensent pas être intéressées par l’art, qui s’imaginent que c’est trop intellectuel. Tout l’enjeu est là : toucher un public qui ne s’y attend pas

». La compagnie l’Eygurande travaille en complicité avec les associations locales, les centres sociaux et les médiathèques qui les mettent en relation avec les habitants.

À Evry, l’association a monté un projet tout particulier avec des enfants de 18 mois à 3 ans et leur famille. Il s’agit d’un éveil artistique autour de la question des langues et du langage chez les jeunes enfants, y compris in utéro. Ce travail en partenariat avec des linguistes déstabilise les idées reçues sur l’intelligence des enfants. On évoque leur sensibilité, leurs capacités inouïes, leur mémoire.

Sur la base de ces ateliers partagés avec les familles nait un objet artistique qui aboutira à des représentations participatives au théâtre du coin des mondes. « Ce projet fonctionne à Evry où il y a beaucoup d’enfants en bas âge. La diversité des populations dans ce quartier multiculturel est aussi un atout. Cela nous permet d’aborder le sujet de la langue maternelle.

Ces familles se posent souvent la question de l’intégration : si je parle un dialecte avec mon enfant, va-t-il pouvoir s’intégrer ? Le langage est la reconnaissance de l’autre sont au cœur du dispositif. » Après plus de 25 ans d’activités, les projets de la compagnie continuent à se construire dans la permanence des valeurs de l’association. « On ne souhaite laisser personne sur le bas-côté. Nous essayons constamment d’être en ouverture vers l’autre, de ne pas construire par rapport à nos références à nous mais être à l’écoute d’autrui pour commencer à partager. »

Car comme le relève Jean-Louis Mercuzot : « Vivre c’est être en questionnement permanent, il ne faut pas s’enfermer pour ne pas rester sur place. Il faut se décentrer pour se laisser transformer, toujours. »

> Pour en savoir plus : La Cité du Verbe, Hameau de Saiserey, 21210 Missery Tel 03 80 84 47 17 Site http://www.eygurande.net/ Facebook https://www.facebook.com/Eygurande/ >

11:28 Publié dans Entretiens, Radio Evry, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mercuzot, théâtre, evry, eygurande, missery |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

06/12/2017

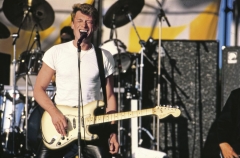

Johnny, plus que jamais vivant

Entretien réalisé par Victor Hache, lundi, 17 Novembre, 2014, L'Humanité

Johnny avait envie d’ouvrir son cœur et de parler de son nouvel album, Rester vivant, dont il est extrêmement fier. Rendez-vous pris dans un grand hôtel parisien au décor feutré, il arrive, visage buriné et regard de loup cerné, à peine remis des concerts des Vieilles Canailles avec ses potes Eddy Mitchell et Jacques Dutronc. Il tire quelques bouffées de sa cigarette électronique, entre deux questions. La voix est ferme et douce, l’homme émouvant et d’une incroyable simplicité, à la hauteur de sa légende. Alors, on est forcément impressionné.

Rencontre.

Rester vivant, c’est vivre le temps présent à fond ?

Johnny Hallyday : C’est surtout faire les choses qu’on rêve de réaliser, être libre dans sa tête. Cet album, c’est un peu sur le temps qui passe pour moi, comme pour tout le monde.

Pourquoi avoir voulu l’enregistrer à Los Angeles ?

Johnny Hallyday : J’ai été très heureux de travailler avec Don Was (réalisateur du disque). Il m’a apporté ce que je voulais en termes de son. Cette couleur du sud des États-Unis mêlée à la sonorité de la Californie. Une couleur proche des années 1970, une époque musicale que j’adorais.

Évoquer le temps qui passe, c’est aussi faire un peu le bilan d’une vie, non ?

Johnny Hallyday : Je ne fais pas de bilan. Il n’y a pas d’amertume dans tout cela, pas de regrets. Comment dire ? Je suis passé à deux doigts de la mort après avoir été dans le coma pendant trois semaines. Quand je suis sorti du coma, j’ai vu la vie différemment. Je pense plus aux autres. Je suis plus proche des gens. Plus proche de ma famille. Ça m’a apporté plein de choses positives plutôt que négatives. C’est un peu ça « rester vivant » ! (rires).

Il y a aussi le thème de la solitude au travers d’une belle chanson, Seul. Pourtant, on imagine mal que quelqu’un d’aussi populaire que vous puisse se sentir seul…

Johnny Hallyday : On a tous des moments de solitude. On vit avec, sauf que par moments elle est plus présente. La solitude fait partie de chacun de nous. La chanson est sur un homme qui se retrouve seul parce que sa nana s’est cassée. Ce qui arrive de temps en temps ! (rires).

Une Lettre à l’enfant que j’étais est très émouvante. Êtes-vous resté fidèle aux rêves du gamin de la Trinité ?

Johnny Hallyday : Oui, je crois. Je n’ai jamais vraiment grandi. Je suis resté aussi con qu’avant ! (rires). Je pense que je suis fidèle à celui que j’étais quand j’étais petit et à ce que l’on m’a inculqué, sur la droiture, les choses positives de la vie, sur l’honnêteté. C’est ce que j’essaie d’inculquer à mes enfants. Il faut avoir une parole et, pour moi, c’est quelque chose de très important.

Vous dites souvent que la musique vous a sauvé. Vous a-t-elle rendu heureux ?

Johnny Hallyday : Elle m’a rendu malheureux et elle m’a rendu heureux ! Cela dépend des moments. Quand je faisais des choses qui ne me plaisaient pas, ça me rendait très malheureux. Quand on est dans des grosses maisons de disques, c’est compliqué. Il y a toujours des pressions. Il faut faire l’album, il faut qu’il y ait des tubes, que ça marche. Alors quelquefois on me forçait à faire des chansons que je n’avais pas vraiment envie de chanter, trop variétés à mon goût. Mais je les ai faites. C’est quelque chose dont je ne veux plus. Je ne veux plus me forcer à des choses que je n’ai pas envie de faire. C’est une des raisons pour laquelle j’ai quitté mon ancienne maison de disques, d’ailleurs (Universal). Aujourd’hui, je suis très heureux d’être chez Warner. Ils me laissent faire exactement ce que j’aime et ce dont j’ai envie. Il n’y a pas d’obligation. Si je me trompe, c’est moi, et non la maison de disques ! (rires).

Le rock’n roll, ça reste votre adrénaline ?

Johnny Hallyday : Le rock’n roll d’aujourd’hui n’est plus le même qu’avant. Maintenant, j’ai une influence beaucoup plus country, R’n’B et rock. Pour moi, le vrai rock’n roll est mort en 1965. Aujourd’hui, on accole le mot à trop de choses qui ne sont pas finalement le rock’n roll. C’est devenu un mot, ce n’est plus une musique, un genre musical. Mais, personnellement, je fais une variante entre la country, le blues et la soul music. Une musique que j’adore. Pour moi, ce mélange fait que ça reste fidèle au rock’n roll tel que je l’ai aimé.

Vous chantez On s’habitue à tout . Est-ce qu’on s’habitue aux mauvais coups ?

Johnny Hallyday : Oui. On finit par s’habituer à tout. Ce n’est pas pour ça qu’on aime les mauvais coups, mais ça fait partie de la vie.

Vous avez fêté en juin vos soixante et onze ans. Comment vous sentez-vous physiquement ?

Johnny Hallyday : Je me sens en pleine forme. On ne peut pas se sentir malade toute sa vie ! (rires).

Vous êtes une force de la nature !

Johnny Hallyday : J’ai effectivement cette chance. C’est vrai que je fais beaucoup de sport pour me maintenir en forme. Tous les matins, je fais beaucoup d’exercices pendant une heure et demie avec mon coach. Je fais pas mal de vélo pour le souffle. C’est vrai aussi que je bois beaucoup moins qu’avant. Je fais plus attention. Je ne fume plus, hormis ces conneries, les cigarettes électroniques. Quand j’ai envie de fumer, j’en prends, et ça me coupe l’envie parce ce que c’est tellement mauvais ! À part ça, je vis tout à fait normalement. J’ai une vie de famille, j’aime voir mes enfants grandir. J’ai une femme merveilleuse. Ça me stabilise et ça me rend très heureux.

Plus ça va, plus votre voix est puissante. La travaillez-vous ?

Johnny Hallyday : Non. Je n’ai jamais travaillé ma voix. Ça vient peut-être aussi du fait que je ne bois plus, ou je bois moins, et que je ne fume plus.

Il faut une force pour interpréter les chansons comme vous le faites…

Johnny Hallyday : Vous savez, les paroles d’une chanson, si on ne les interprète pas comme un acteur, que ce soit pour une scène à jouer au théâtre ou au cinéma, c’est juste chanter des mots sur de la musique. La personne qui m’a le plus inspiré dans ma vie pour l’interprétation des chansons, pour communiquer, envoyer les émotions et que les gens les reçoivent, c’est Jacques Brel. Pour moi, il aurait pu être un chanteur de blues dans la façon qu’il avait d’interpréter ses chansons. Jacques Brel m’a fait pleurer quand je l’ai vu sur scène par la façon qu’il avait d’envoyer les mots, parfois durs. Amsterdam, c’est une sublime chanson, c’est émouvant. On ne peut pas y rester insensible.

Et Elvis, il vous a ému aussi ?

Johnny Hallyday : Pas de la même façon. Elvis, j’étais amoureux de sa voix, une voix de velours. J’ai aimé Elvis jusqu’à l’armée, jusqu’au service militaire, après, un peu moins, quand il a commencé à faire tous ses trucs sur Hawaï. Mais il reste à jamais. Elvis est irremplaçable. On ne remplace jamais quelqu’un, de toute façon.

Vous allez partir pour une longue tournée, avec près de 50 concerts. La scène, c’est définitivement votre raison de vivre ?

Johnny Hallyday : C’est mon moteur. J’adore partir en tournée. Je vis avec mes musiciens et je travaille avec

eux sur scène comme si on était un groupe. J’ai toujours été habitué depuis mon enfance à être trimballé à droite, à gauche. J’ai été élevé par une famille de danseurs. J’ai vécu un peu partout quand j’étais môme, au Danemark, en Finlande, en Espagne, en Allemagne, en Italie. Je suis habitué à bouger, à ne jamais rester en place. La vie de tournée me convient très bien. Tous les soirs, on rencontre un public différent, et ça, c’est formidable.

Johnny Hallyday : C’est mon moteur. J’adore partir en tournée. Je vis avec mes musiciens et je travaille avec

eux sur scène comme si on était un groupe. J’ai toujours été habitué depuis mon enfance à être trimballé à droite, à gauche. J’ai été élevé par une famille de danseurs. J’ai vécu un peu partout quand j’étais môme, au Danemark, en Finlande, en Espagne, en Allemagne, en Italie. Je suis habitué à bouger, à ne jamais rester en place. La vie de tournée me convient très bien. Tous les soirs, on rencontre un public différent, et ça, c’est formidable.

Vous vous êtes produit trois fois à la Fête de l’Humanité en 1966, 1985 et 1991. Quels souvenirs gardez-vous de ces concerts ?

Johnny Hallyday : J’aimais beaucoup Georges Marchais et j’ai même été assez ami avec lui. Moi, je m’en fous un peu, quel que soit le parti politique. Simplement, le public de la Fête de l’Humanité est un public super chaleureux. J’ai toujours été traité formidablement bien quand j’ai fait mes spectacles là-bas.

10:14 Publié dans Actualités, Entretiens, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : johnny hallyday, rester vivant |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |