16/05/2016

Bruno Dumont : « Ici, on n’aime pas le bourgeois, donc on le bouffe »

Cinéaste exigeant, à l’œuvre parfois austère, Bruno Dumont s’essaie à la comédie, un an après son incursion dans le genre avec la série P’tit Quinquin. Il mêle le grotesque des origines du cinéma à la férocité de la comédie italienne, en y ajoutant une dose de merveilleux.

Ma Loute, de Bruno Dumont. 2 h 02, France-Allemagne. Bruno Dumont réalisateur.

Cannes (Alpes-Maritimes), envoyé spécial.

Dans quelle mesure votre film vous permet-il de revisiter l’histoire du cinéma ?

Bruno Dumont. Je passe beaucoup de temps à regarder des films anciens. Même pour découper des scènes, j’ai besoin de me replonger dans le premier cinéma, de voir comment on faisait. On a besoin d’apprendre. Cela ne tombe pas du ciel.

En quoi Ma Loute est-il une comédie de cinéma expérimental ?

Bruno Dumont. J’ai toujours fait du cinéma expérimental dans le sens où je filme ce que je ne comprends pas. Ce qui m’intéresse, c’est de mettre deux acteurs en présence, un dialogue comme un pétard, de tout faire sauter et de voir ce qu’il se passe. Le tournage, très important, est là pour éprouver le scénario. Le scénario est une mise en situation d’acteurs. Ils transforment énormément. Et moi, j’examine. J’aime bien regarder avec distance. Sans m’impliquer.

Vous donnez l’impression de ne pas savoir où vous mettez les pieds alors que votre cinéma est très maîtrisé…

Bruno Dumont. Je ne dis pas le contraire, mais c’est la conjonction des deux. Le cinéma est très préparé. Il faut le texte, décider où on met la caméra. Mais il y a quand même une part d’imprévu. Cet imprévu, c’est le hasard qui fait la vie. C’est chiant, un acteur qui récite son texte. Cela n’a aucun intérêt. Il y a un paradoxe entre la préparation et l’impréparation. Elle est aussi bienvenue.

La parole et les accents ont énormément d’importance dans Ma Loute…

Bruno Dumont. Il y a plein de couches. Dans le muet, les chutes, les culbutes, les envolées sont toute la machinerie. Mais ce n’est pas que cela. La parole m’intéresse aussi. Les Van Peteghem (les bourgeois du film – NDLR) ne sont pas loin du théâtre de boulevard qui repose surtout sur la parole. Alors que le comique des policiers repose plus sur les chutes, le grossissement des traits. Il y a aussi une forme de théâtre de l’absurde, des dialogues à la fois sensés et insensés. La psychologie ne m’intéresse pas du tout. Les dialogues normaux m’emmerdent. Je cherche toujours à casser ça, à trouver la présence du saugrenu pour empêcher le convenu.

Votre film fait également penser à Mary Poppins, aux comédies d’Ettore Scola et au cinéma Italien des années 1970…

Bruno Dumont. Le cinéma comique italien est particulièrement fort dans son cynisme. Il est bien adapté au monde d’aujourd’hui. Il faut gratter l’humour profondément, pas simplement faire des jeux d’esprit. Il y a une forme d’agressivité comique à l’époque de Monicelli, Risi et compagnie. Ce côté un peu persifleur, iconoclaste, me plaît bien. Il faut appuyer fort. Mais le film évolue aussi vers le merveilleux. Son incongruité lui fait quitter la terre du réel. On s’envole très vite dans une forme de surréel. Et, dans le surréel, le merveilleux n’est pas loin.

Pourquoi avez-vous choisi cette fois de faire un film d’époque ?

Bruno Dumont. Il est très difficile de filmer le monde contemporain. On n’y voit rien. Pour comprendre le réel, il faut le modifier. Pour rendre la chose précise, il faut l’altérer. Le fait d’amener ces personnages dans un passé pas très lointain permet d’en prendre les couleurs et les vêtements, de donner de l’extériorité aux traits. Le comique est une simplification du réel. Le fait que les riches sont habillés en riches et les pauvres en très pauvres est très clair. C’est une époque où les différences entre les individus étaient visibles. C’est moins clair aujourd’hui. Le cinéaste doit faire un travail d’expressionniste. Je montre ces distances et ces différences. C’est une métaphore de nous-mêmes sous les traits du passé.

Qu’est-ce que la vision de ces pêcheurs qui portent des riches dans leurs bras pour leur éviter de se mouiller raconte du monde d’aujourd’hui ?

Bruno Dumont. On tient là toute l’amplitude de la condition humaine, ceux qui ont quelque chose et ceux qui ont peu. Il y a à la fois de l’attraction et des réticences. On est attiré les uns par les autres et on se déteste. Il y a dans l’homme le meilleur et le pire. Sans jugement de classe, il y a chez les plus bourgeois ce refus de l’autre. Pour les pêcheurs, l’anthropophagie est ici une manière de montrer qu’on n’aimait pas le bourgeois. On ne l’aime pas donc on le bouffe.

Pourquoi magnifiez-vous le paysage ?

Bruno Dumont. L’homme est une terminaison du paysage. Nous en sommes les parties mobiles. Ma Loute est quand même une espèce de chant optimiste à la gloire et à la beauté. Je suis très emballé par la vie. J’aime filmer des choses tristes sous une grande lumière. Il était important que le paysage soit radieux. Comme on est dans le merveilleux, c’est donc aussi un Nord imaginaire, transformé, idéalisé.

15:42 Publié dans Actualités, Cinéma, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ma loute, entretien, bruno dumont |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

26/12/2015

Barbara Hendricks : «Ne prenons pas le risque de perdre notre humanité»

On ne présente plus la soprano Barbara Hendricks. Ambassadrice de l'ONU pour les réfugiés depuis près de trente ans, la cantatrice humaniste et engagée évoque pour « l'Humanité Dimanche » le sens de ses combats.

« Bienvenue. 34 auteurs pour les réfugiés », Éditions Points/Seuil. 192 pages, 5 euros.

Ils ont écrit un récit, une fiction, un poème, ils ont livré un témoignage, ils ont dessiné... pour les réfugiés. 34 auteurs engagés sont réunis dans cet ouvrage d'une forte intensité.

Parmi eux, Olivier Adam, Edmond Baudoin, Geneviève Brisac, Sorj Chalandon, Philippe Claudel, Marie Darrieussecq, Mathias Énard, Laurent Gaudé, Jul, Lola lafon, Alain Mabanckou, Lydie Salvayre, Joann Sfar, Abdallah Taïa, Philippe Torreton, Alice Zeniter. Les bénéfices des ventes du livre seront reversés au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Entretien réalisé par LATIFA MADANIVendredi, 25 Décembre, 2015

13:02 Publié dans Connaissances, Entretiens, Musique, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : barbara hendricks, humanité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

22/12/2015

Fatéma Hal : « La vraie révolution, c’est de ne pas laisser nous priver d’espoir »

Cheffe du restaurant marocain Le Mansouria à Paris, Fatéma Hal privilégie le lien. Pour elle, la cuisine a un rôle politique, économique, social et culturel.

Quel est pour vous le rôle de la cuisine ?

Fatéma Hal Ce n’est pas qu’une affaire de recettes, ni une affaire de femmes, comme si elles n’étaient intéressantes que dans la cuisine. Ce qui m’intéresse depuis trente ans dans la cuisine, c’est son rôle politique, économique, social et culturel. Je mets culturel à la fin parce que très souvent, on la réduit à ça. Elle a ce rôle de partage et par les temps qui courent, on en a vraiment besoin mais en même temps, on ne dit pas d’oublier le rôle qu’elle joue sur l’économie, la politique, le social. Il fut un temps, des guerres étaient déclenchées pour une poignée de poivre. Dans la balance commerciale, l’agroalimentaire arrive juste après l’armement. Quand on parle de blé, de sucre ou de la famille, c’est économique et politique. On ne peut pas saucissonner tous ces points. Ce qui m’intéresse dans la cuisine, c’est quand elle me parle, me raconte une histoire. Même dans les situations les plus dures, ou même pendant les guerres, la cuisine est l’un des derniers liens qui restent forts. Lorsqu’on mange ensemble, même si l’on n’est pas d’accord, il reste la possibilité du dialogue. Il faut utiliser ce rôle social. L’aspect culturel parle de notre histoire, de notre évolution humaine depuis l’invention du feu, qui est la vraie grande révolution.

Vous êtes ethnologue. Comment êtes-vous passée en cuisine en 1985 ?

Fatéma Hal Très exactement le 31 décembre 1984. En fait, c’était une question de survie. Je n’avais que des contrats à durée déterminée. En ouvrant mon restaurant, je me suis rendu compte à quel point le rapport avec les clients, le rapport avec la mémoire, comme d’aller rechercher des vieilles recettes oubliées, faisaient du restaurant un éclairage sur tout ce qu’il me restait à apprendre. Ce que l’on me donnait, c’était à moi ensuite de le donner. J’ai compris ce rôle comme un jeu de balle : vous lancez la balle, elle rebondit et on vous la relance. J’apprends et je transmets, c’est pour moi fondamental. Mon travail, c’est trouver les recettes qui ont disparu et préserver celles qui risquent de disparaître. J’ai dû en faire une quinzaine de livres. J’espère avoir assez de temps de vie pour finir ce travail pour voir ce qui me lie aux autres dans la cuisine. J’ai ouvert ce restaurant pour être libre, assurer la vie de tous les jours, nourrir mes enfants, payer mon loyer. Quand on règle les problèmes élémentaires, par la suite chacun prend un chemin. Le mien est axé sur la cuisine du lien. Il faut remettre les choses dans le contexte de 1984. J’étais très militante féministe, féministe je le suis toujours. J’ai mis, comme on dit en français, un peu d’eau dans mon vin. Avant, tous les pauvres étaient fantastiques et tous les riches malfaisants. Les gens de gauche d’un côté, ceux de droite de l’autre. Aujourd’hui, ce sont les individus qui m’intéressent et ce qu’ils font, ce qu’ils ont envie de faire. Parfois, je me dis que les associations devraient travailler plus sur la création d’entreprise et la formation. Je pense que par le travail viennent la liberté et le respect de soi.

Que pensez-vous des émissions de cuisine à la télévision ?

Fatéma Hal La cuisine a un côté spectacle quand elle passe à la télé, c’est le côté que j’aime le moins. Les concours ne m’ont jamais intéressée parce que dans la cuisine, c’est ce qui lie les gens entre eux qui m’intéresse, pas de se retrouver les uns contre les autres. Je préfère les uns avec les autres. Bien sûr, cela fait plaisir de voir des gens talentueux, des chefs étoilés quand ils montrent leur savoir-faire à partir de choses simples ou compliquées. Ce qui m’attriste, c’est quand on ne voit pas les côtés que je viens d’évoquer. Et si je participe à une émission ou à un jury, c’est plus pour encourager. Dans la cuisine, nous sommes dans la transmission, l’apprentissage. Celui qui ne sait pas doit comprendre qu’il lui faut travailler. La compétition ne m’ennuie pas dans le sport, elle m’ennuie dans la cuisine. Les deux n’ont pas le même rôle. Si on ne fait pas de sport, on est moins en forme, si on ne mange pas, on meurt.

La malbouffe vous touche-t-elle ?

Fatéma Hal Le travail en cuisine est très dur. Beaucoup de restaurants ouvrent avec des gens peu formés. La plupart ne cuisinent pas. Ils achètent des produits qu’ils assemblent. Je suis maître restaurateur, je défends le métier de cuisinier. On épluche, on coupe et on travaille le produit. Chez moi, pas de congelés hormis la glace et les crevettes, très difficiles à acheter très fraîches, ni de sous-vide, que du frais cuisiné tous les jours. Nous faisons notre pain et nos pâtisseries sans colorants et sans additifs. On ne peut mieux manger que quand on respecte le produit, la provenance, la proximité. Par chance, on trouve tout à Paris. Ce n’est pas une ville, c’est un continent. Il suffit de changer de quartier pour changer de ville, de pays, on a cette chance-là. Je ne suis ni naïve, ni aveugle. Je vois bien que le monde est à l’envers. La seule vraie révolution, c’est de ne pas laisser nous priver d’espoir. Nous, petits restaurateurs, nous pouvons à notre niveau rendre les gens heureux. Quand on fait la cuisine, on ne peut pas manger seul, sinon on ne cuisine pas. Tous les pays sont meurtris. Le rôle de la cuisine et des cuisiniers est dans ce contexte important. Donner un tout petit peu de bonheur tous les soirs, c’est notre utilité.

Fatéma Hal a fait des études de littérature arabe et d’ethnologie. Arrivée en France à 17 ans, elle suit les cours à Paris-VIII, l’université de Vincennes, écoute Bourdieu, Lacan, l’ethnologue Camille Lacoste. Elle apprendra son premier métier avant d’ouvrir son restaurant de gastronomie marocaine, le Mansouria (en hommage à sa mère), à Paris en 1984. Depuis, elle traque les recettes anciennes et oubliées dans toutes les régions du Maroc, carrefour des civilisations berbère, africaine, arabo-andalouse, juive, européenne, chinoise… Toujours sur la trace des épices qu’elle magnifie dans sa cuisine au 11, rue Faidherbe (Paris, 11e). Où l’on découvre que la cuisine marocaine, ce n‘est pas seulement les couscous et les tagines. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages dont le Grand Livre de la cuisine marocaine (Hachette, 25 euros) ou les Saveurs et les gestes (Stock, 48 euros).

Les chefs mettent les pieds dans le platEntretien réalisé par Claude BaudryLundi, 21 Décembre, 2015L'HumanitéUne recette qui date du XIIe siècle (elle a subi quelques changements dans cette belle traversée).Ingrédients (pour 6 personnes)

- 1 kg d’agneau coupé en morceaux dans l’épaule.

- 2 oignons

- 300 g de raisins secs

- 150 g d’amandes émondées

- 2 c. à soupe de smen (beurre clarifié)

- 2 c. à café de ras el-hanout

- Une pincée de filaments de safran

- 2 c. à soupe d’huile

- 1/2 c. à café de sel

- 1 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger

- 5 verres d’eau

- 100 g de miel

- 6 boutons de rose pour la décoration.

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 2 heures

- Dans un saladier, mettre les raisins secs avec l’eau de fleur d’oranger, couvrir d’eau tiède et les laisser se réhydrater pendant une heure. Émonder les amandes en les plongeant dans l’eau bouillante et les sortir dès qu’elles remontent à la surface. Avec du papier absorbant ou une serviette en tissu, enlever la peau.

- Dans un bol, mélanger le sel, le poivre, le safran, le ras el-hanout et un grand verre d’eau. Enduire la viande de la moitié de ce mélange. Placer les morceaux dans une marmite en fonte avec l’huile et le reste d’eau, l’oignon râpé, le smen (beurre clarifié) et les amandes émondées. Porter à ébullition, goûter et ajuster le sel à son goût. Laisser cuire à feu doux pendant une heure et vérifier de temps en temps la sauce, ajouter un peu d’eau si nécessaire.

- Égoutter les raisins secs et les ajouter à la viande ainsi que l’autre moitié des épices.

- Laisser cuire encore une heure puis verser le miel et maintenir à petit feu jusqu’à ce que les amandes et les raisins soient caramélisés.

- Servir chaud en entourant la viande des amandes et des raisins et planter un bouton de rose sur chaque morceau de viande.

11:35 Publié dans Connaissances, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : fatéma hal, cheffe restaurant |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

19/10/2015

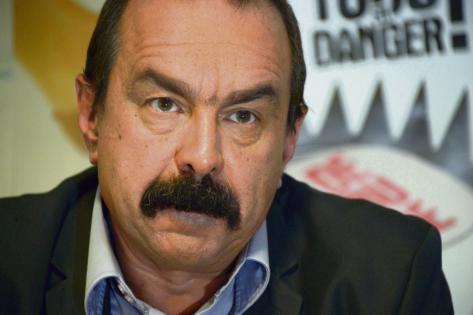

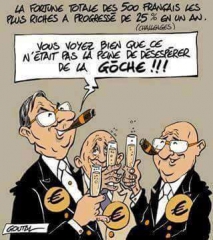

CGT : Dialogue social : la démocratie ne cesse d’être bafouée

La quatrième conférence sociale du quinquennat Hollande s’ouvre aujourd’hui. Au menu de ce grand raout qui, cette fois, se veut « thématique » : la COP21 sur le climat, la transformation numérique du travail, le compte personnel d’activité. L’occasion surtout, pour le gouvernement, de donner à voir sa feuille de route d’ici à 2017, sous couvert de promotion en grande pompe du « dialogue social », alors même que la démocratie ne cesse d’être bafouée au sein comme à l’extérieur des entreprises. Air France, STX, mais aussi lois Rebsamen ou Macron, « le mécontentement est là », juge le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui, dans nos colonnes, explique le sens de « l’alerte » qu’il entend envoyer au gouvernement en refusant de participer à la conférence sociale et de cautionner ses choix libéraux. D’autant que ce même gouvernement manœuvrait en coulisse encore vendredi pour mieux, ce week-end, se féliciter d’un accord qui fait de l’allongement de l’âge du départ à la retraite la norme.

La CGT a décidé de boycotter la conférence sociale, ce rendez-vous est-il, selon vous, dénué d’enjeu ?

Philippe Martinez Cette décision est avant tout un nouveau message d’alerte au gouvernement : il est temps d’arrêter de faire plaisir au patronat et de s’occuper de la situation des salariés. Depuis plusieurs mois, la CGT propose d’inscrire leurs préoccupations à l’ordre du jour de cette conférence sociale avec la question des salaires et du temps de travail, notamment. Le gouvernement n’en a pas tenu compte. Dans le même temps, en première partie du programme, nous sommes invités à écouter des experts, souvent patronaux, sans pouvoir véritablement donner notre avis. Le gouvernement affirme que l’on pourra s’exprimer puisqu’une réunion informelle est prévue avec le président de la République. Une heure de réunion officieuse, huit organisations syndicales dont cinq de salariés et trois patronales. Le dialogue n’existe pas. Enfin, il y a la situation sociale. Air France et tout le reste. Plutôt que de s’intéresser au sort des possibles 3 000 licenciés, le gouvernement traite les salariés qui combattent ce plan de restructuration de « voyous ». Trop c’est trop.

Quelle est votre opinion sur le compte personnel d’activité, dont François Hollande veut faire l’une de ses mesures phares et qui sera au menu aujourd’hui ?

Philippe Martinez Depuis dix ans, la CGT porte l’idée d’une sécurité sociale professionnelle. C’est une proposition très innovante de progrès social pour que les salariés, quel que soit leur parcours professionnel, voient leurs compétences reconnues et ne perdent pas leur droit en changeant d’employeur. Régulièrement, les gouvernements successifs font référence à cette notion. L’important n’est cependant pas le titre mais le contenu. Nous sommes prêts, nous l’avons dit, à une négociation sur une véritable sécurité sociale professionnelle. Mais celle-ci ne doit pas s’ouvrir sur une porte déjà fermée. Le problème, en l’occurrence, c’est qu’à la conférence sociale, le rapport de France Stratégie, sur le compte personnel d’activité, sera présenté avec un minimum de débats. Puis, le premier ministre présentera la feuille de route du gouvernement en se prévalant d’avoir écouté les syndicats. Ce n’est pas notre conception de la négociation.

Depuis les événements à Air France, vous constatez une forte colère chez les salariés et vos syndiqués, pourtant, la mobilisation du 8 octobre dernier n’a pas été un raz-de-marée. Comment expliquez-vous cette contradiction du mouvement social ?

Philippe Martinez Le mécontentement ne se mesure pas uniquement dans les mobilisations interprofessionnelles. Mais aussi au nombre de conflits dans les entreprises. Et ils sont nombreux. Le 8 octobre, par exemple, j’étais en manifestation à Saint-Étienne et, à midi, j’étais sur un piquet de grève avec les salariés de Prosegur qui se sont battus contre une direction qui voulait remettre en cause leurs acquis sociaux. Le mécontentement est là, il s’exprime parfois plus fort dans les entreprises. À nous de convaincre qu’il est nécessaire de se rassembler. Avec des dirigeants qui ne cessent d’expliquer que faciliter les licenciements est la seule façon de s’en sortir, la CGT doit redoubler d’efforts, de discussions, de débats. C’est ce que nous faisons avec notre plan de rencontre des syndicats, des syndiqués et des salariés. Nous disons : « Attention, le chemin sur lequel ils nous emmènent est celui du chômage. Mais on peut travailler à d’autres perspectives. »

Les mesures gouvernementales accréditent la thèse d’un « coût du travail » qui serait trop important. Ce faisant, François Hollande, malgré ses appels au dialogue social, en durcit-il, selon vous, les conditions ?

Philippe Martinez Depuis des années, on nous explique qu’aider à licencier créera de l’emploi. C’est un paradoxe assez monumental. De même, on prétend que tout s’arrangera en donnant de plus en plus d’argent aux patrons, sous forme de crédit d’impôt ou d’exonération de cotisations. Est-ce que cela a inversé la courbe du chômage ? Non, le nombre de chômeurs ne cesse d’augmenter. Mais on continue de nous expliquer que nous n’avons rien compris. Cela ne fait que renforcer la colère des salariés. On ne peut pas cautionner de telles politiques. Comble du comble, Manuel Valls prétend désormais que la CGT est responsable de tous les maux dans ce pays, y compris d’un possible échec de la gauche aux prochaines élections. Les sommets du cynisme et de la fuite en avant sont atteints : qui mène la politique dans ce pays, qui mène le gouvernement ? Chacun doit assumer ses responsabilités. La politique du gouvernement est critiquée. Le seul responsable, c’est celui qui la conduit.

Philippe Martinez Depuis des années, on nous explique qu’aider à licencier créera de l’emploi. C’est un paradoxe assez monumental. De même, on prétend que tout s’arrangera en donnant de plus en plus d’argent aux patrons, sous forme de crédit d’impôt ou d’exonération de cotisations. Est-ce que cela a inversé la courbe du chômage ? Non, le nombre de chômeurs ne cesse d’augmenter. Mais on continue de nous expliquer que nous n’avons rien compris. Cela ne fait que renforcer la colère des salariés. On ne peut pas cautionner de telles politiques. Comble du comble, Manuel Valls prétend désormais que la CGT est responsable de tous les maux dans ce pays, y compris d’un possible échec de la gauche aux prochaines élections. Les sommets du cynisme et de la fuite en avant sont atteints : qui mène la politique dans ce pays, qui mène le gouvernement ? Chacun doit assumer ses responsabilités. La politique du gouvernement est critiquée. Le seul responsable, c’est celui qui la conduit.

Manuel Valls tente de vous renvoyer la balle en déclarant que refuser le dialogue « ne fait pas avancer la société ». Que répondez-vous ?

Philippe Martinez La CGT participe à toutes les négociations et porte la voix des salariés. Que fait le gouvernement ? Avec la loi Rebsamen, il a pris la main sur une négociation qui n’avait obtenu aucune signature et a inscrit dans la loi ce que demandait le Medef. Le gouvernement déclare également qu’il faut respecter la représentativité et les accords majoritaires. Dans la fonction publique, sa propre entreprise en quelque sorte, il vient de valider un accord minoritaire. Sont-ce là les signes d’une volonté de dialogue et de respect de la démocratie sociale ? Je renvoie la balle dans le camp du gouvernement. En matière de chômage, de recul du pouvoir d’achat, de retraite, il est l’unique responsable de la politique menée.

La négociation qui s’est achevée vendredi sur les retraites complémentaires est-elle une nouvelle illustration de cette impasse ?

Philippe Martinez Tout à fait. Non seulement l’objectif est à nouveau de réduire les dépenses mais dans les 6 milliards d’euros d’économies demandés, ce sont les salariés et les retraités qui payeront 5,4 milliards, quand le patronat donnera 600 millions. On est loin du 50/50, du donnant-donnant. Très loin de l’équité. De plus, cet accord officialise le rallongement de l’âge de départ à la retraite. Le gouvernement cautionnera-t-il la retraite à 65 ans ?

Dans ce contexte de reculs sociaux et de colère, quelles mesures d’urgence proposez-vous ?

Philippe Martinez De l’argent, il y en a beaucoup, sauf qu’une grande partie atterrit directement dans les poches des actionnaires, souvent de l’argent public, celui de nos impôts. Il faut inverser cette tendance. L’argent donné au patronat doit servir à augmenter les salaires, à réduire le temps de travail, à financer les services publics. Dans les hôpitaux, par exemple, la situation des personnels est dramatique. Plutôt que de toujours faire payer les salariés et d’exiger des mesures drastiques d’austérité au nom de la réduction des dépenses publiques, développons l’emploi et les salaires. Ce qui permettrait, de surcroît, d’assurer le financement de la protection sociale grâce à de nouvelles rentrées de cotisations sociales.

La concurrence internationale est souvent invoquée pour couper court à cette possibilité…

Philippe Martinez Si la modernité, c’est revenir au Moyen Âge, par exemple en ne disant rien sur la situation des salariées des compagnies aériennes du Qatar ou des Émirats qui doivent demander la permission pour se marier ou faire des enfants, nous n’en avons pas la même conception. Nous nous battons non pas pour que tout le monde vive le pire en choisissant comme objectif des références de déréglementations sociales partout sur la planète, mais pour le mieux-disant social pour tous. Pour cela, nous agissons dans un cadre national mais aussi européen et international. Travaillons pour l’immense majorité des citoyens que sont les salariés et non pas pour une minorité qui spécule et confisque le fruit du travail des autres.

Entretien publié par le journal l'Humanité

10:50 Publié dans Actualités, Entretiens, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe martinez, cgt, hollande, social |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

04/10/2015

Much Loved. « S’il avait été vu au Maroc, le film aurait été compris »

Présenté à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes, ce film autour de l’existence de quatre prostituées marocaines a été interdit au Maroc. Entretien avec Nabil Ayouch, auteur de cette chronique sociale de Marrakech.

HD. Quelles sont les perspectives de diffusion de « Much Loved » au Maroc ?

Nabil ayouch. On est au point mort. Le film est toujours interdit. Je continue de me battre pour qu’il sorte, mais il n’y a pas de signes de déblocage. On avait la possibilité de créer un vrai débat public sur la prostitution et la condition des femmes. Malgré l’interdiction, il a commencé à naître. Je suis persuadé que, s’il avait été vu au Maroc, les spectateurs auraient compris pourquoi j’ai fait ce film. On ne leur en a pas laissé la possibilité.

HD. Comment avez-vous préparé le film ?

N. A. J’ai rencontré des prostituées et des gens qui gravitent dans le milieu de la nuit. C’est un vrai travail d’écoute, d’anthropologie, de psychologie, parce que, au bout d’un moment, beaucoup me prenaient pour un psy. Elles lâchaient tout. Cela a duré un an et demi. Il a fallu faire le tri. Elles m’ont donné le courage d’aller au bout de ce projet.

HD. Que vous inspire l’hypocrisie sociale et familiale qui entoure ces prostituées ?

N. A. Cela m’a toujours choqué. En soi, je peux accepter que des femmes se prostituent pour vivre et faire vivre leur famille. Je n’accepte pas en retour que ces familles les nient. Une société entière les rejette. Ce qui fait le plus de mal à ces femmes est de ne pas être entendues, écoutées. Une fille m’a dit : « Je leur donne tout. Mon amour, mon âme, mon coeur, mon sang. En retour, je demande juste un peu d’amour. Ils me voient comme une carte de crédit. »

HD. N’y a-t-il pas dans cette interdiction le désir de ne pas écorner l’image carte postale du Maroc ?

N. A. Un film n’écorne pas l’image d’un pays. C’est son interdiction qui l’écorne. Les gens ne sont pas stupides. Un film reste une proposition cinématographique d’un réalisateur. Il n’a pas un devoir de refléter l’image d’un pays. Si tous les gouvernements où se fait un cinéma frondeur avaient réagi comme cela, il n’y aurait pas eu « la Vie d’Adèle », « Love », « la Belle Saison », Scorsese avec « le Loup de Wall Street » ou « Taxi Driver »... Accepter qu’on puisse dire, débattre, critiquer des choses qui nous dérangent fait partie du processus de construction d’un état.

HD. Qu’en est-il de la liberté d’expression au Maroc aujourd’hui ?

N. A. Des progrès énormes ont eu lieu, notamment depuis les débuts du règne de Mohammed VI. Au niveau de la presse et même des artistes, les choses ont changé en mieux, en comparaison des pays arabes voisins. Le risque de reculade est gros. Pas seulement avec « Much Loved ». Ces derniers mois, des filles ont été poursuivies parce qu’elles portaient des jupes, un homosexuel a été tabassé. J’ai vu un véritable sursaut de la société civile marocaine. Des associations ont manifesté. Des avocats se sont constitués partie civile par centaines. Une partie du Maroc dit : « Non, on ne veut pas revenir en arrière. On ne veut pas de ce projet de société. » Le film fait partie de ce combat global.

HD. Vous avez créé la Fondation Ali Zaoua pour les enfants du quartier de Sidi Moumen à Marrakech. Pourquoi ?

N. A. Je crois à la culture de proximité. J’ai grandi à Sarcelles, en

banlieue parisienne. L’un des endroits où j’ai pu trouver refuge était un centre culturel, le forum des Cholettes. J’ai pu y apprendre à chanter, y découvrir le théâtre, y voir mes premiers films d’Eisenstein, de Chaplin, y assister à mes premiers concerts de Souchon. Ce centre était à la fois dans la transmission, l’apprentissage et la représentation. Quand, pour mon précédent film, « les Chevaux de Dieu », je suis arrivé à Sidi Moumen, d’où sont partis les kamikazes qui ont fait les attentats du 16 mai, les problèmes étaient les mêmes qu’à Sarcelles, c’est-à-dire une rupture du lien social et identitaire, le sentiment d’être des citoyens de deuxième catégorie. Je me suis dit que la culture de proximité avait un rôle à jouer. C’est pour cela que j’ai créé ce centre.

HD. Concrètement, que s’y passe-t-il ?

N. A. Concrètement, 400 gamins viennent chaque jour y apprendre à danser. Ils s’initient aux arts plastiques, au théâtre, aux langues, à la photo, voient des films, des expositions, assistent à des concerts. Ils s’approprient le lieu, et on y révèle des talents. L’art et la culture peuvent sauver des âmes, en tout cas offrir d’autres moyens d’expression que la violence.

Une fiction qui interroge l’hypocrisie sociale

Quatre femmes vivent d’amour tarifé. Elles sont désirées, honnies, aimées, manipulées, mais se battent envers et contre tous.

Poursuivant sa fascinante exploration de la société contemporaine marocaine, Nabil Ayouch s’arrête sur le quotidien de quatre prostituées. Dans cette chronique sociale captivante, le cinéaste montre des passes chez de riches Saoudiens dont le riad se mue ponctuellement en bordel, une histoire d’amour impossible avec un européen, des amants jaloux mais intéressés par l’argent, une mère de famille méprisant ouvertement l’activité professionnelle de sa fille en acceptant ses rétributions. il

filme les sans-voix, comme Saïd, personnage intrigant et taiseux, totalement dévoué à ces femmes. loin des cartes postales, ce Marrakech est pourtant illuminé par les crêpages de chignon et les rires des travestis. Ayouch interroge l’hypocrisie sociale et familiale, la frustration sexuelle omniprésente et le comportement de guerrières de femmes à la fois désirées et en but au mépris d’une société jalouse de leur liberté.

- « MUCH LOVED », DE NABIL AYOUCH, 1 H 44, MAROC-FRANCE.

- Parcours de Nabil Ayouch

- 1969 : naissance à Paris.

- 1997 : son premier long métrage, « Mektoub », s’inspire d’une affaire de moeurs ayant impliqué un commissaire des renseignements généraux, condamné à la peine capitale.

- 2000 : « Ali Zaoua, prince de la rue » s’arrête sur le sort des enfants des rues. 2008 : il signe, avec « Whatever lola Wants », une histoire d’amour entre une Américaine et un Égyptien, sur fond de danse orientale.

- 2012 : « les Chevaux de Dieu », film autour de la radicalisation religieuse de jeunes Marocains, est présenté à Cannes.

19:44 Publié dans Cinéma, Entretiens, International | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : much loved, maroc |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |