02/10/2015

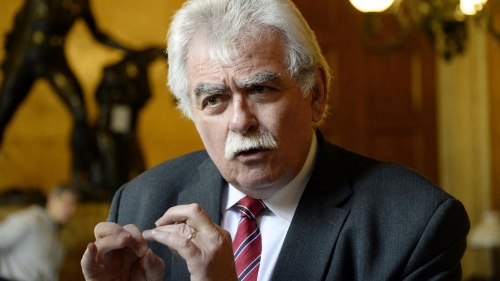

Affaire Morano : "Retirer le mot race de notre législation permettra une éducation populaire"

Après les propos de Nadine Morano sur la "race blanche", le député PCF André Chassaigne milite pour la suppression du mot "race" du droit français.

Et si les récentes déclarations de Nadine Morano sur la "race blanche" étaient l'occasion d'un coup de balai dans le droit français ?

Les parlementaires de la gauche de la gauche ont demandé au gouvernement, mercredi 30 septembre, d'inscrire à l'ordre du jour du Sénat une proposition de loi supprimant le mot "race" de la législation.

Le texte, déjà adopté à l'Assemblée nationale en mai 2013, avait été déposé notamment par le président du groupe Gauche démocrate et républicaine, André Chassaigne.

Francetv info revient sur cette démarche avec l'élu communiste du Puy-de-Dôme.

Francetv info : Pourquoi avoir déposé, en 2012, ce texte visant à supprimer le terme de "race" de notre corpus juridique ?

André Chassaigne : Ce n'était pas une première, le sujet avait déjà été mis à l'ordre du jour en 2003, mais le texte avait été rejeté par la majorité [UMP] de l'époque. Il s'agissait pour nous de rappeler que l'utilisation du mot "races", au pluriel, est une ineptie complète. Il n'y a pas plusieurs races humaines (blanche, noire...), mais une seule race humaine.

En 1996, 600 scientifiques avaient répondu à Jean-Marie Le Pen sur le sujet de "l'inégalité des races". "Les gènes n'ont pas de race", disait alors le généticien André Langaney. Son collègue Albert Jacquard a depuis écrit qu'il était "impossible de classer les différentes populations humaines en races". Dès lors, on ne peut pas conserver dans nos textes un mot qui n'a aucune justification.

Que recherchez-vous précisément par cette démarche ?

Nous voulons éviter l'instrumentalisation du mot "race". Celle-ci a eu cours au XIXe siècle, au moment du colonialisme, pour justifier la supériorité d'une race sur une autre. L'actualité nous montre que l'instrumentalisation continue : si on dit que la population française est de "race blanche" dans son histoire et dans ses gènes, par opposition à d'autres "races", c'est inacceptable.

Nous avons besoin de faire de la pédagogie, de nous adresser aux consciences. Le fait de retirer le mot "race" de notre législation permettra, grâce à un débat, de donner des explications sur le sujet. Cela ne mettra pas fin au racisme mais permettra une éducation populaire. Trop de gens croient encore qu'il existe plusieurs races et qu'elles sont différentes.

Quel a été le parcours de votre proposition de loi à l'Assemblée ?

Le texte a été voté à l'unanimité [le texte a été voté à main levée, avec quelques votes contre de l'UMP, selon Reuters], avec un avis favorable du gouvernement représenté par la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Il était accompagné d'un rapport du député Alfred Marie-Jeanne, qui avait listé 59 articles contenant le mot "race" dans neuf codes et treize lois, dont la dernière remontait à 2008.

La proposition de loi est ensuite partie au Sénat, avec un quasi engagement du gouvernement de l'inscrire à l'ordre du jour. Les sénateurs communistes attendent toujours que le gouvernement le fasse.

Etes-vous confiant quant à une adoption prochaine de la proposition de loi au Sénat ?

Je suis assez optimiste. On espère qu'une décision sera prise lors de la prochaine conférence des présidents de groupe au Sénat, le 7 octobre. Le ministre des Finances, Michel Sapin, s'y est dit favorable, ce matin. Cela serait un geste fort pour remettre les choses en place et souligner l'usage fallacieux du mot "race".

Vous militez aussi pour une suppression du terme "race" de la Constitution elle-même, comme s'y était engagé François Hollande en 2012. Y croyez-vous ?

Oui, car ce n'est pas un texte clivant. Je vois mal un groupe parlementaire dire qu'il existe plusieurs races humaines. Recueillir une majorité des trois cinquièmes au Parlement ne devrait pas être un problème. Le seul obstacle pourrait être juridique, sur la forme, mais je n'y crois pas.

12:37 Publié dans Actualités, Connaissances, Entretiens, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré chassaigne, député, race |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

06/09/2015

« Soral a rajeuni une frange de l’extrême droite »

Robin D’Angelo et Mathieu Molard, journalistes pour le site d’informations Street Press, sont les auteurs du livre « Le Système Soral, enquête sur un facho business », disponible aux éditions Calmann-Lévy.

Robin D’Angelo et Mathieu Molard, journalistes pour le site d’informations Street Press, sont les auteurs du livre « Le Système Soral, enquête sur un facho business », disponible aux éditions Calmann-Lévy.

11:19 Publié dans Actualités, Connaissances, Entretiens, Point de vue, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robin d’angelo et mathieu molard, soral, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

31/07/2015

Alexis Tsipras : « L’austérité est une impasse »

Mercredi, Sto Kokkino, radio proche de Syriza, diffusait un long entretien avec le premier ministre grec. Avec l’autorisation de nos confrères, nous en publions ici de larges extraits. Un éclairage inédit sur les rudes négociations entre Athènes et créanciers et sur le coup d’État financier dirigé contre le gouvernement de gauche.

Parlons de ces six mois de négociations. Quel bilan en tirez-vous ?

Alexis Tsipras Il faudra en tirer les conclusions de façon objective, sans s’avilir ni s’autoflageller, car ce semestre a été un semestre de grandes tensions et de fortes émotions.

Nous avons vu remonter à la surface des sentiments de joie, de fierté, de dynamisme, de détermination et de tristesse, tous les sentiments. Mais je crois qu’au bout du compte si nous essayons de regarder objectivement ce parcours, nous ne pouvons qu’être fiers, parce que nous avons mené ce combat.

Nous avons tenté, dans des conditions défavorables, avec un rapport de forces difficile en Europe et dans le monde, de faire valoir la raison d’un peuple et la possibilité d’une voie alternative. Au bout du compte, même si les puissants ont imposé leur volonté, ce qui reste c’est l’absolue confirmation, au niveau international, de l’impasse qu’est l’austérité. Cette évolution façonne un tout nouveau paysage en Europe.

Qu’en est-il aujourd’hui du mandat populaire donné à Syriza ? Les memoranda n’ont pas été déchirés. L’accord est particulièrement dur…

Alexis Tsipras Le mandat que nous avons reçu du peuple grec était de faire tout notre possible afin de créer les conditions, quel qu’en soit le coût politique, pour que le peuple grec cesse d’être saigné.

Vous aviez dit que les memoranda seraient supprimés avec une seule loi.

Alexis Tsipras Ne vous référez pas à l’un de mes discours de 2012. Avant les élections, je n’ai pas dit que les memoranda pouvaient être supprimés avec une seule loi. Personne ne disait cela. Nous n’avons jamais promis au peuple grec une balade de santé.

C’est pour cela que le peuple grec a conscience et connaissance des difficultés que nous avons rencontrées, auxquelles lui-même fait face, avec beaucoup de sang-froid. Nous avons dit que nous mènerions le combat pour sortir de ce cadre d’asphyxie imposé au pays à cause de décisions politiques prises avant 2008 générant déficits et dettes, et après 2008, nous liant les mains. Nous avions un programme et nous avons demandé au peuple de nous soutenir afin de négocier dans des conditions difficiles pour pouvoir le réaliser. Nous avons négocié durement, dans des conditions d’asphyxie financière jamais vues auparavant.

Pendant six mois, nous avons négocié et en même temps réalisé une grande partie de notre programme électoral. Pendant six mois, avec l’angoisse constante de savoir si à la fin du mois nous pourrions payer les salaires et les retraites, faire face à nos obligations à l’intérieur du pays, envers ceux qui travaillent. C’était cela notre angoisse constante. Et, dans ce cadre, nous avons réussi à voter une loi sur la crise humanitaire.

Des milliers de nos concitoyens, en ce moment, bénéficient de cette loi. Nous avons réussi à réparer de grandes injustices, comme celles faites aux femmes de ménage du ministère des Finances, aux gardiens d’école, aux employés de la radiotélévision publique ERT, qui a rouvert. Sans essayer d’enjoliver les choses, n’assombrissons pas tout. Si quelqu’un a le sentiment que la lutte des classes est une évolution linéaire, qu’elle se remporte en une élection et que ce n’est pas un combat constant, qu’on soit au gouvernement ou dans l’opposition, qu’il vienne nous l’expliquer et qu’il nous donne des exemples.

Nous sommes devant l’expérience inédite d’un gouvernement de gauche radicale dans les conditions de l’Europe néolibérale. Mais nous avons aussi, à gauche, d’autres expériences de gouvernement et nous savons que gagner les élections ne signifie pas, du jour au lendemain, disposer des leviers du pouvoir. Mener le combat au niveau gouvernemental ne suffit pas. Il faut le mener, aussi, sur le terrain des luttes sociales.

Pourquoi avez-vous pris cette décision de convoquer un référendum ?

Alexis Tsipras Je n’avais pas d’autre choix. Il faut garder en tête ce que j’avais avec le gouvernement grec entre les mains le 25 juin, quel accord on nous proposait. Je dois admettre que c’était un choix à haut risque. La volonté du gouvernement grec n’était pas seulement contraire aux exigences des créanciers, elle se heurtait au système financier international, au système politique et médiatique grec. Ils étaient tous contre nous.

La probabilité que nous perdions le référendum était d’autant plus élevée que nos partenaires européens ont poussé cette logique jusqu’au bout en décidant de fermer les banques. Mais c’était pour nous la seule voie, puisqu’ils nous proposaient un accord avec des mesures très difficiles, un peu comme celles que nous avons dans l’accord actuel, voire légèrement pires, mais dans tous les cas des mesures difficiles et à mon avis inefficaces. En même temps, ils n’offraient aucune possibilité de survie. Car, pour ces mesures, ils offraient 10,6 milliards sur cinq mois.

Ils voulaient que la Grèce prenne, une fois ses engagements tenus, ce qui restait du programme précédent en termes de financements, sans un euro en plus, parce que telle était l’exigence des Néerlandais, des Finlandais, des Allemands. Le problème politique principal des gouvernements du Nord était qu’ils ne voulaient absolument pas aller devant leurs Parlements pour donner ne serait-ce qu’un euro d’argent « frais » à la Grèce, car ils s’étaient eux-mêmes enfermés dans un climat populiste selon lequel leurs peuples payaient pour ces paresseux de Grecs.

Tout ceci est bien sûr faux, puisqu’ils paient pour les banques, pas pour les Grecs. Qu’a apporté la position forte tenue contre vents et marées par le peuple grec au référendum ? Elle a réussi à internationaliser le problème, à le faire sortir des frontières, à dévoiler le dur visage des partenaires européens et des créanciers. Elle a réussi à donner à l’opinion internationale l’image, non pas d’un peuple de fainéants, mais d’un peuple qui résiste et qui demande justice et perspective. Nous avons testé les limites de résistance de la zone euro.

Nous avons fait bouger les rapports de forces. La France, l’Italie, les pays du Nord avaient tous des positions très différentes. Le résultat, bien sûr, est très difficile mais, d’un autre côté, la zone euro est arrivée aux limites de sa résistance et de sa cohésion. Les six prochains mois seront critiques et les rapports de forces qui vont se construire durant cette période seront tout aussi cruciaux. En ce moment, le destin et la stratégie de la zone euro sont remis en question.

Il y a plusieurs versions. Ceux qui disaient « pas un euro d’argent frais » ont finalement décidé non pas seulement un euro mais 83 milliards. Donc de 10,6 milliards sur cinq mois on est passé à 83 milliards sur trois ans, en plus du point crucial qu’est l’engagement sur la dépréciation de la dette, à discuter en novembre. C’est un point clé pour que la Grèce puisse, ou non, entrer dans une trajectoire de sortie de la crise. Il faut cesser avec les contes de messieurs Samaras et Venizelos, qui prétendaient sortir des memoranda. La réalité est que ce conte avait un loup, ce loup c’est la dette.

Avec une dette à 180-200 % du PIB, on ne peut pas avoir une économie stable. Le seul chemin que nous pouvons suivre est celui de la dépréciation, de l’annulation, de l’allégement de la dette. La condition pour que le pays puisse retrouver une marge financière, c’est qu’il ne soit plus obligé de dégager des excédents budgétaires monstrueux, destinés au remboursement d’une dette impossible à rembourser.

Le non au référendum était un non à l’austérité…

Alexis Tsipras Il y avait deux parties dans la question posée au référendum. Il y avait la partie A qui concernait les mesures prérequises et la partie B qui concernait le calendrier de financement. Si nous voulons être tout à fait honnêtes et ne pas enjoliver les choses, par rapport à la partie A, l’accord qui a suivi le référendum est similaire à celui que le peuple grec a rejeté. En ce qui concerne la partie B par contre, et là nous devons être honnêtes, c’est le jour et la nuit.

Nous avions cinq mois, 10,6 milliards, cinq « revues ». Nous avons 83 milliards – c’est-à-dire une couverture totale des besoins financiers sur le moyen terme (2015-2018), dont 47 milliards pour les paiements externes, 4,5 milliards pour les arriérés du secteur public et 20 milliards pour la recapitalisation des banques et, enfin, l’engagement crucial sur la question de la dette. Il y a donc un recul sur la partie A de la part du gouvernement grec, mais sur la partie B il y a une amélioration : le référendum a joué son rôle.

Le mercredi soir précédent le scrutin, certains avaient créé les conditions d’un coup d’État dans le pays, en proclamant qu’il fallait envahir Maximou (le Matignon grec – NDLR), que le gouvernement emmenait le pays vers une terrible catastrophe économique, en parlant de files d’attente devant les banques. Je dois dire que le peuple grec a su garder son sang-froid, au point que les télévisions avaient du mal à trouver du monde pour se plaindre de la situation, ce sang-froid était incroyable. Ce soir-là, je me suis adressé au peuple grec et j’ai dit la vérité. Je n’ai pas dit : « Je fais un référendum pour vous sortir de l’euro. » J’ai dit : « Je fais un référendum pour gagner une dynamique de négociation. » Le non au mauvais accord n’était pas un non à l’euro, un oui à la drachme.

On peut m’accuser d’avoir fait de mauvais calculs, d’avoir eu des illusions, mais à chaque moment, j’ai dit les choses clairement, j’ai informé deux fois le Parlement, j’ai dit la vérité au peuple grec.

Avec dans vos mains, les 61,2 % que vous a donnés le peuple grec, quel aurait été l’accord qui vous aurait satisfait lors de votre retour de Bruxelles ?

Alexis Tsipras Le référendum a été décidé le jour de l’ultimatum, le 25 juin, vendredi matin, lors d’une réunion que nous avons tenue à Bruxelles, avec, devant nous, la perspective d’une humiliation sans sortie possible. C’était, pour eux, à prendre ou à laisser. « The game is over », répétait le président du Conseil européen, Donald Tusk. Ils ne s’en cachaient pas, ils voulaient des changements politiques en Grèce. Nous n’avions pas d’autre choix, nous avons choisi la voie démocratique, nous avons donné la parole au peuple. Le soir même en rentrant d’Athènes, j’ai réuni le Conseil gouvernemental où nous avons pris la décision.

J’ai interrompu la séance pour communiquer avec Angela Merkel et François Hollande. Je leur ai fait part de ma décision ; le matin même, je leur avais expliqué que ce qu’ils proposaient n’était pas une solution honnête. Ils m’ont demandé ce que j’allais conseiller au peuple grec et je leur ai répondu que je conseillerai le non, pas dans le sens d’une confrontation mais comme un choix de renforcement de la position de négociation grecque. Et je leur ai demandé de m’aider à mener à bien ce processus, calmement, de m’aider afin que soit accordé par l’Eurogroupe, qui devait se réunir quarante-huit heures plus tard, une extension d’une semaine du programme afin que le référendum ait lieu dans des conditions de sécurité et non pas dans des conditions d’asphyxie, avec les banques fermées.

Ils m’ont tous les deux assuré à ce moment-là, qu’ils feraient tout leur possible dans cette direction. Seule la chancelière m’a prévenu qu’elle s’exprimerait publiquement sur le référendum, en présentant son enjeu comme celui du maintien ou non dans l’euro. Je lui ai répondu que j’étais en absolu désaccord, que la question n’était pas euro ou drachme, mais qu’elle était libre de dire ce qu’elle voulait. Là, la conversation s’est arrêtée. Cette promesse n’a pas été tenue.

Quarante-huit heures plus tard, l’Eurogroupe a pris une décision très différente. Cette décision a été prise au moment où le Parlement grec votait le référendum. La décision de l’Eurogroupe a mené en vingt-quatre heures à la décision de la BCE de ne pas augmenter le plafond ELA (mécanisme de liquidités d’urgence dont dépendent les banques grecques – NDLR) ce qui nous a obligés à instaurer un contrôle de capitaux pour éviter l’effondrement du système bancaire. La décision de fermer les banques, était, je le pense, une décision revancharde, contre le choix d’un gouvernement de s’en remettre au peuple.

Vous attendiez-vous à ce résultat ?

Alexis Tsipras J’avoue que jusqu’au mercredi (précédent le scrutin – NDLR) j’avais l’impression que ce serait un combat indécis. À partir du jeudi, j’ai commencé à réaliser que le non allait l’emporter, et le vendredi j’en étais convaincu. Dans cette victoire, la promesse que j’ai faite au peuple grec de ne pas jouer à pile ou face la catastrophe humanitaire a pesé. Je ne jouais pas à pile ou face la survie du pays et des couches populaires.

À Bruxelles, par la suite, sont tombés sur la table plusieurs scénarios terrifiants. Je savais durant les dix-sept heures où j’ai mené ce combat, seul, dans des conditions difficiles, que si je faisais ce que me dictait mon cœur – me lever, taper du poing sur la table et partir – le jour même, les succursales des banques grecques à l’étranger allaient s’effondrer. En quarante-huit heures, les liquidités qui permettaient le retrait de 60 euros par jour se seraient taries et pis, la BCE aurait décidé d’une décote des collatéraux des banques grecques, voire aurait exigé des remboursements qui auraient conduit à l’effondrement de l’ensemble du système bancaire. Or un effondrement se serait traduit non pas par une décote des épargnes mais par leur disparition.

Malgré tout j’ai mené ce combat en essayant de concilier logique et volonté. Je savais que si je partais j’aurais probablement dû revenir, dans des conditions plus défavorables encore. J’étais devant un dilemme. L’opinion publique mondiale clamait « #ThisIsACoup », au point que c’est devenu cette nuit-là sur Twitter le premier hashtag au niveau mondial. D’un côté, il y a avait la logique, de l’autre la sensibilité politique. Après réflexion, je reste convaincu que le choix le plus juste était de faire prévaloir la protection des couches populaires. Dans le cas contraire, de dures représailles auraient pu détruire le pays. J’ai fait un choix de responsabilité.

Vous ne croyez pas à cet accord et pourtant vous avez appelé les députés à le voter. Qu’avez-vous en tête ?

Alexis Tsipras Je considère, et je l’ai dit au Parlement, que c’est une victoire à la Pyrrhus de nos partenaires européens et de nos créanciers, en même temps qu’une grande victoire morale pour la Grèce et son gouvernement de gauche. C’est un compromis douloureux, sur le terrain économique comme sur le plan politique.

Vous savez, le compromis est un élément de la réalité politique et un élément de la tactique révolutionnaire. Lénine est le premier à parler de compromis dans son livre la Maladie infantile du communisme (le « gauchisme ») et il y consacre plusieurs pages pour expliquer que les compromis font partie des tactiques révolutionnaires.

Il prend dans un passage l’exemple d’un bandit pointant sur vous son arme en vous demandant l’argent ou la vie. Qu’est censé faire un révolutionnaire ? Lui donner sa vie ? Non, il doit lui donner l’argent, afin de revendiquer le droit de vivre et de continuer la lutte. Nous nous sommes retrouvés devant un dilemme coercitif.

Aujourd’hui, les partis de l’opposition et les médias du système font un boucan impressionnant, allant jusqu’à demander des procédures pénales contre Yanis Varoufakis. Nous sommes tout à fait conscients que nous menons un combat, en mettant en jeu notre tête, à un niveau politique. Mais nous menons ce combat en ayant à nos côtés la grande majorité du peuple grec. C’est ce qui nous donne de la force.

Entretien réalisé par Kostas Arvanitis (STO kokkino) traduction Théo Koutsaftis pour L'Humanité

17:44 Publié dans Actualités, Economie, Entretiens, International | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tsipars, grèce, europe, économie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

26/06/2015

Islamisme et dictature, les deux faces d’une même pièce !

De passage à Paris, l’Égyptien Alaa El Aswany et l’Algérien

Kamel Daoud se sont prêtés au jeu du dialogue entre deux écrivains aux premières loges des bouleversements qui refaçonnent, depuis 2011, le Maghreb et le Machreq. Paroles de liberté en toute liberté.

De passage à Paris, l’Égyptien Alaa El Aswany et l’Algérien

Kamel Daoud se sont prêtés au jeu du dialogue entre deux écrivains aux premières loges des bouleversements qui refaçonnent, depuis 2011, le Maghreb et le Machreq. Paroles de liberté en toute liberté.Alaa El Aswany, dans votre livre Extrémisme religieux et dictature, vous évoquez à propos de l’islamisme et des régimes autoritaires les deux faces d’un même malheur historique… Quels liens ces deux projets politiques entretiennent-ils ?

Alaa El Aswany Je parlerai de l’Égypte. L’Occident commet à mon avis une erreur en appliquant la même grille de lecture à tous les pays arabes… Dès 1952, en Égypte, ce piège s’est mis en place : d’un côté la dictature, de l’autre, le fascisme religieux, avec une alliance tacite entre le dictateur et les extrémistes. Le dictateur utilise les extrémistes pour se débarrasser du mouvement démocratique. Mais lorsque les extrémistes veulent le pouvoir, une confrontation se produit : les extrémistes sont réprimés, jetés en prison, assassinés. Vient ensuite le temps des négociations aboutissant à une nouvelle alliance. Au final, c’est toujours le peuple qui paie l’addition, bien plus que les extrémistes. Ce cycle se répète aujourd’hui. Dictateurs et extrémistes ont besoin les uns des autres. La dictature a toujours été justifiée, en Égypte, par le danger extrémiste.

Comment le mouvement populaire contre le régime du président Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans, a-t-il pu ouvrir la voie à un coup d’État militaire ?

Alaa El Aswany Mohamed Morsi a été élu. J’ai boycotté le second tour de l’élection présidentielle, parce que l’alternative était terrible : le fascisme religieux ou un autre Moubarak. Je n’ai pas voté pour Morsi, mais je considérais que la légitimité des urnes lui conférait le droit absolu d’accomplir son mandat. Trois mois seulement après son arrivée au pouvoir, il a commencé à suspendre toutes les procédures démocratiques, à abroger certaines lois et à mettre la Constitution entre parenthèses. Il s’agissait là des premiers pas vers l’institution d’un régime islamique. Les décisions présidentielles étaient placées au-dessus de la loi. Au fond, il s’est servi de la démocratie comme d’un marchepied pour tenter d’instaurer un régime islamique.

Nous n’avions pas de Parlement qui aurait pu lui ôter la confiance. Donc nous avons décidé d’occuper l’espace public, avec une pétition qui a recueilli 22 millions de signatures. Au même moment, certains partisans de Morsi appelaient déjà au djihad. Certains leaders des Frères musulmans menaçaient de faire couler en rivières le sang des « infidèles ».

Dès lors, sans soutenir le général Abdel Fattah Al Sissi, je pensais qu’il était dans les prérogatives de l’armée égyptienne d’intervenir pour éviter une guerre civile. Ma position, celle des révolutionnaires égyptiens, est une opposition franche aux Frères musulmans comme à l’armée. Nous défendons des principes que ne partagent ni les islamistes, ni les représentants de l’ancien régime. Des milliers de jeunes révolutionnaires ont sacrifié leur vie. D’autres ont été assassinés, condamnés à mort ou croupissent en prison. Ils ont donné leur vie sans rien gagner en contrepartie.

Certains affairistes sont prêts à dépenser des millions pour stopper le changement et sauver leurs prébendes. Les chaînes de télévision, en Égypte, sont toutes contrôlées par les millionnaires de Moubarak. Mais la partie n’est pas finie. La révolution n’est pas un match de football, avec 90 minutes pour désigner le vainqueur. Nous avons besoin de temps dans ce conflit qui oppose des principes aux intérêts économiques. Après quatre ans, la Révolution française aussi a d’abord tourné court. Je reste donc optimiste. C’est une révolution de la jeunesse, dans lequel le rapport entre générations est décisif. Plus de 60 % des Égyptiens ont moins de trente ans et cette nouvelle génération cultive une vision du monde très différente de celle de ses aînés.

Kamel Daoud En Algérie, nous avons connu un scénario similaire. En 1988, le soulèvement contre le parti unique a donné lieu à une répression féroce, à la torture. Puis les islamistes ont débarqué, exactement comme sur la place Tahrir. Lorsqu’ils ont vu le rapport de force pencher vers les révoltés, ils ont pris en charge le mouvement.

Nous sommes passés par le même cycle, avec des élections municipales et parlementaires remportées par le Front islamique du salut (FIS). Ce n’est pas allé jusqu’à la présidence, nous n’avons pas eu de Morsi en Algérie. Mais nous avons été pris dans le même piège. Que faire, lorsqu’au nom de la démocratie, il faut laisser des fascistes prendre le pouvoir ? Il n’y a pas de solution, leur premier objectif étant justement de détruire toutes les avancées démocratiques.

En Algérie, la confrontation fut d’une rare violence. Elle a débouché sur dix ans d’une guerre sanglante. La mécanique était simple. Face au mouvement démocratique de 1988, le régime a utilisé les islamistes. Il a favorisé leur ascension, avant de recourir au coup d’État, légitimé, à l’extérieur comme à l’intérieur, par la peur. En vérité, les islamistes n’avaient pas la majorité électorale : le mode de scrutin taillé sur mesure pour le parti unique et surtout, seuls 30 % des électeurs se sont rendus aux urnes. Quoi qu’il en soit, les militaires ont arrêté le processus électoral et repris la main.

Durant la décennie noire, le régime militaire, qui avait instrumentalisé les islamistes contre le camp démocratique, a utilisé ce dernier pour légitimer sa guerre contre les islamistes. « Sans nous, ils massacreront tout le monde », proclamaient les généraux. Aujourd’hui, la mouvance islamiste légale est éclatée, avec une dizaine de partis en compétition pour le leadership. Surtout, elle a été domestiquée par le pouvoir, qui a clientélisé les islamistes grâce à l’argent de la rente pétrolière. Le deal est simple. L’argent et le pouvoir restent aux mains d’un régime hétéroclite, incluant militaires et affairistes. En bas, les islamistes s’occupent de la rue. Ils dictent à leur guise les normes sociales, les codes vestimentaires, les rites.

Cette expérience de la décennie noire explique-t-elle la sidération de l’Algérie face aux révolutions tunisienne et égyptienne ?

Kamel Daoud Plusieurs raisons expliquent cette sidération. Le souvenir de la guerre civile, bien sûr. Cette guerre sans images fut d’autant plus atroce que nous l’avons vécue seuls, à huis clos. Daesh (« État islamique ») sature aujourd’hui l’espace médiatique. Mais dans les années 1990, l’horreur était devenue le quotidien de la ruralité algérienne, avec des enfants égorgés, des femmes éventrées. Le résultat, c’est que les Algériens préfèrent aujourd’hui l’immobilité au chaos.

Second facteur, les révolutions arabes ont connu un virage. Après la phase Tunisie-Égypte, s’est ouverte la phase Libye-Syrie. En s’appuyant sur l’échec libyen, le pouvoir algérien a travaillé l’équation démocratie = chaos. L’intervention militaire française aussi a servi la propagande du régime, qui n’a pas hésité à jouer sur le traumatisme colonial toujours vif en assimilant la démocratie au retour de la France. Troisième facteur, l’argent. Le pouvoir a distribué énormément d’argent, renforçant le rapport de clientélisme avec la population.

Entre le confort et la démocratie, les gens préfèrent le confort. Une révolution qui touche uniquement la Terre ne suffit pas, elle doit aussi toucher le Ciel. Le slogan des Frères musulmans, « L’islam est la solution », doit être cassé, démantelé, pour que la chute d’un dictateur produise un vrai changement. Nous devons faire la grande révolution des mentalités.

Quel rôle ont joué les chaînes de télévision ?

Kamel Daoud Dès le début des soulèvements tunisien et égyptien, sont apparues des chaînes de télévision privées de droit étranger, financées par des milieux d’affaires interlopes, proches du régime. Leur propagande a fait son effet. Ceux qui contestaient le principe d’un troisième mandat de Bouteflika ont subi un véritable lynchage médiatique sur ces antennes. Il faut évoquer, aussi, le poids des chaînes de télévision wahhabites, qui captent un auditoire déshérité de femmes vivant en milieu rural, sans formation critique. Ces médias ont déplacé tous les référents.

Que peut un journaliste, que peut un romancier, face à ces 1 200 chaînes de télévision ? Le combat est trop inégal. À l’intérieur du pays, nous sommes isolés par le régime, par les conservateurs, par les islamistes. À l’extérieur, il y a ce risque d’être pris dans un engrenage médiatique occidental, d’être embarqué dans un casting qui n’est pas le vôtre. Je ne suis pas un Occidental, je ne suis pas un Européen, je ne suis pas un Français. Je suis un Algérien. C’est chez moi que je me bats. Je refuse d’endosser le rôle d’Arabe libéral de service.

Alaa El Aswany En Égypte aussi les chaînes de télévision wahhabites jouent un rôle décisif. Tous les wahhabites d’Égypte étaient opposés à la révolution. Le wahhabisme est une interprétation très étroite, très agressive de l’islam. L’application de cette doctrine, c’est l’État islamique, qui doit être instauré par la violence s’il le faut. Mais en même temps, ses adeptes prêchent, paradoxalement, l’obéissance au président. En 2011, les téléprédicateurs wahhabites se relayaient donc à l’antenne, pour déclarer « haram », « illicite », la participation à la révolution.

Ces idéologies de régression se seraient-elles imposées aussi aisément au Maghreb et au Machreq sans l’afflux de pétrodollars en provenance du Golfe ?

Alaa El Aswany Certainement pas ! L’idée que l’islam puisse être aux fondements de l’État n’a émergé en Égypte qu’en 1928, avec les Frères musulmans. Auparavant, notre combat était celui de l’indépendance et de la construction d’un État démocratique. Après la révolution de 1919, une première Constitution a été élaborée. Adoptée en 1923, elle comprenait une disposition sur la liberté de conscience, c’est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire. En 1934, un pamphlet intitulé Pourquoi je suis athée a rencontré, en Égypte, un grand succès auprès du public. Au point qu’un autre pamphlet, intitulé Pourquoi je suis croyant, a été publié en réponse. En 1933, le pays fêtait, place Tahrir, la première aviatrice égyptienne, arabe et africaine, Lotfia El Nadi.

L’obtention de son brevet de pilote était vécue comme une victoire nationale. En 1939, le fils du chah d’Iran, Mohammad Reza Pahlavi, épousait la princesse Fawzia d’Égypte. Il n’était aucunement question, à l’époque, d’un conflit entre sunnites et chiites ! Ce qui prévalait encore, c’est cette conception égyptienne, défendue par le juriste et mufti réformateur Mohamed Abduh, d’une séparation entre la religion et l’État. Après le choc pétrolier de 1973, des millions de dollars ont été dépensés pour la promotion du wahhabisme. Pourquoi ? À cause de la structure politique des régimes du Golfe, tous adossés à l’alliance entre une famille royale et des cheikhs wahhabites. Pour ces régimes, la promotion du wahhabisme est donc une condition de la stabilité politique. Cela explique l’hostilité unanime des régimes du Golfe contre la révolution égyptienne.

Kamel Daoud La papauté non plus n’était pas franchement favorable à la Révolution française… Pour ces cheikhs saoudiens, l’immobilisation de la société est indispensable à la perpétuation d’un ordre féodal. Chez nous aussi, l’afflux des pétrodollars pour rendre possible le boom wahhabite est visible, nous en payons la facture. Ce phénomène a bénéficié en Algérie d’un terrain de pénétration facile, mais l’Occident aussi est concerné. Quant à l’Afrique subsaharienne, elle est en première ligne, avec les constructions de mosquées, le financement d’écoles, etc.

Dans deux décennies, Boko Haram deviendra un phénomène continental. Ce qui est extraordinaire, avec l’Occident, c’est sa complaisance à l’égard de l’Arabie saoudite, qui n’est rien d’autre qu’une sorte de Daesh bien habillé. Donnez à Daesh beaucoup de pétrole et un peu de temps : ils achèteront le Printemps et se baladeront dans les rues de Paris. L’Occident entretient un rapport d’hypocrisie avec ce fléau, cette peste. On ne naît pas islamiste, on le devient. Quand la patronne du FMI, Christine Lagarde, salue l’œuvre du roi d’Arabie saoudite en faveur des femmes, elle condense de la façon la plus cynique et la plus tragique ce rapport d’hypocrisie. Vouloir ruser en instrumentalisant l’islamisme à des fins de pouvoir est périlleux. On ne joue pas avec le diable.

Alaa El Aswany, Il y a de très belles pages dans votre livre sur les femmes, on pourrait les rapprocher d’une récente chronique de Kamel Daoud sur les jambes féminines. Pourquoi le corps des femmes est-il devenu un enjeu de lutte politique ?

Alaa El Aswany Si vous regardez les films égyptiens jusqu’aux années 1970, vous serez étonnés de ne voir aucune femme voilée. L’Égypte a eu une interprétation très ouverte de l’islam. Après la révolution égyptienne de 1919, le leader Saad Zaghloul a considéré qu’on ne pouvait libérer le pays sans libérer les femmes. Aujourd’hui, quand il y a un problème de burqa en Occident, on incrimine l’islam. Or le problème vient du wahhabisme, qui ne voit pas la femme comme un être humain mais seulement comme un objet sexuel, une machine à faire des enfants.

On couvre le corps des femmes non pas pour le protéger mais pour empêcher les autres de « l’utiliser ». Si la femme se trouve dans la rue sans son « propriétaire », n’importe qui se sent autorisé à assouvir ses pulsions sexuelles. Les islamistes égyptiens ont lancé l’appel « Elles méritent le scandale », pour inciter les jeunes à poster sur Internet des photos de femmes considérées comme impudiques.

Kamel Daoud Le rapport à la femme est le nœud gordien, en Algérie et ailleurs. Nous ne pouvons pas avancer sans guérir ce rapport trouble à l’imaginaire, à la maternité, à l’amour, au désir, au corps et à la vie entière. Les islamistes sont obsédés par le corps des femmes, ils le voilent car il les terrifie. Pour eux, la vie est une perte de temps avant l’éternité. Or, qui représente la perpétuation de la vie ? La femme, le désir. Donc autant les tuer.

J’appelle cela le porno-islamisme. Ils sont contre la pornographie et complètement pornographes dans leur tête. Il existe deux sortes de peuples. Ceux qui respectent leurs femmes avancent dans la vie, deviennent libres, ont des créateurs, savent jouir de la vie et avoir du plaisir. Les autres, ceux qui entretiennent un rapport trouble à la femme, sont des peuples maudits. Quand les hommes bougent, c’est une émeute. Quand les femmes sont présentes, c’est une révolution.. Libérez la femme et vous aurez la liberté.

En Occident, depuis 2001, un lien entre islam et terrorisme s’est établi dans les têtes. Il sert conservateurs et mouvements d’extrême droite. Comment s’en défaire ?

Alaa El Aswany Il est facile de créer un ennemi imaginaire après des attentats. Un musulman est une personne qui pratique une religion comme les autres, un islamiste est un extrémiste, quelqu’un qui croit à la violence et à la guerre pour créer un État islamique. Si nous ne sommes pas capables de voir la différence entre musulmans et islamistes, nous aurons tous des problèmes. L’Église catholique a représenté des valeurs positives d’amour et de tolérance. Cette même Église a commis des crimes, durant les Croisades ou l’Inquisition. Pour autant, je n’ai pas le droit de dire que tous les chrétiens sont des criminels. Or ce raisonnement est utilisé par la droite, qui fait de tout musulman un terroriste potentiel.

Kamel Daoud Mais les gens doivent se réveiller, ouvrir les yeux sur le péril islamiste. Il n’est pas arabe, algérien, égyptien ou subsaharien : il est mondial.

Daesh exerce un attrait irrationnel sur une petite frange de la jeunesse, pas seulement dans le monde dit arabe, mais aussi en Occident. Comment l’expliquez-vous ?

Alaa El Aswany Il faut ouvrir la porte à une vraie démocratie. 50 % des Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté. Quel choix s’offre à un jeune qui se sent marginalisé et humilié ? Soit il a un réseau démocratique et peut s’exprimer par le vote, changer les choses. Soit il est poussé vers l’extrémisme. On peut faire le parallèle avec les jeunes de la deuxième génération en Occident, auxquels on répète qu’ils ne sont pas français ou anglais. Dans les pays arabes ou les banlieues européennes, ces jeunes sont désespérés, frustrés et veulent retrouver leur dignité à travers ce rêve illusoire que leur propose l’État islamique.

Kamel Daoud El Aswany est profondément optimiste, j’espère qu’il va me contaminer et non le contraire. Je me bats pour ma liberté, l’enjeu est immense. Du point de vue de la pédagogie, de l’éducation, on n’a pas proposé d’alternative à l’islamisme. Il faut construire et proposer une offre aux jeunes de seize ans pour affronter la vie. Sans cette alternative philosophique à l’islamisme, on court à l’échec. Un jeune de seize ans a besoin d’un dieu, il peut le trouver au ciel ou sur le visage d’une femme belle. S’il ne peut pas s’exprimer, il se tourne vers ceux qui lui font miroiter l’au-delà. L’’islamisme offre du confort, comme tous les fascismes. La lutte est politique, la résistance est politique et c’est bien plus profond que l’exercice du pouvoir : c’est lié au sens de la vie. Vous trouvez des livres djihadistes dans le Sahel mais rarement des romans. C’est donc aussi une bataille de livres.

Comment voyez-vous la suite ?

Kamel Daoud La société algérienne a été transformée en profondeur par les islamistes et les conservateurs, et nous avons un régime en crise. Du point de vue de l’histoire, le régime ne tourne pas la page de la génération qui a fait la guerre, ceux qu’on appelle les libérateurs. Il a fallu chasser les colons, maintenant il faut chasser les libérateurs. C’est très difficile. Cette absence de transition est aggravée par la chute des prix du pétrole et le refus de laisser émerger de nouvelles figures. L’autre facteur, le plus dramatique, c’est la terreur de l’Occident vis-à-vis de l’instabilité en Algérie. L’Occident préfère l’immobilisme et un « dictateur éclairé ». Nous sommes un pays bizarre qui a prouvé qu’une dictature peut se passer de président. Bouteflika a été soigné pendant quatre mois en France et le pays a fonctionné normalement. Quand les révoltes ont éclaté dans le monde arabe, les gens me demandaient pourquoi on ne faisait pas la révolution. J’ai répondu : « Chez nous on dégage qui ? Ben ou Ali ? » On ne sait même pas qui dirige. Les Tunisiens et les Égyptiens avaient la chance tragique d’avoir un dictateur. Pour nous, c’est plus compliqué. Les gens ont peur maintenant. J’ignore ce que sera l’après-Bouteflika. Va-t-on passer par une rupture violente ? Je ne le souhaite pas… Je suis fatigué. Pendant mes vingt premières années, on m’a parlé de la guerre de libération puis, entre vingt et trente ans, j’ai vécu la guerre civile. Nous ne voulons pas de rupture violente, mais le régime ne fait rien pour une transition en douceur. Nous sommes vraiment coincés.

Alaa El Aswany Je crois que le système est beaucoup plus important que le dictateur. En Syrie, je ne pense pas que Bachar Al Assad soit le vrai décisionnaire. En Algérie, la dictature a besoin du président même s’il est malade ou absent. En Égypte, nous avons retenu cette leçon. Nous étions très contents de nous débarrasser de Moubarak et nous nous sommes rendu compte qu’il était seulement la couverture de la machine. Sous cette couverture, nous avons trouvé une machine beaucoup plus méchante que Moubarak. La situation est différente selon les pays. Mais contrairement à Kamel Daoud, je ne suis pas fatigué. Je sais que nous allons y arriver, même si le processus est long. Je ne peux pas penser autrement. Il faut combattre pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. C’était la motivation principale de la révolution égyptienne.

Alaa El Aswany est né au Caire en 1957. Il a publié chez Actes Sud des romans, l’Immeuble Yacoubian (2006), Chicago (2007), Automobile-Club d’Égypte (2014), un recueil de nouvelles, J’aurais voulu être égyptien (2009), et deux recueils de chroniques parues dans la presse égyptienne, Chroniques de la révolution égyptienne (2011) et Extrémisme religieux et dictature (2014).

Kamel Daoud est né en 1970 à Mostaganem. Il est journaliste au Quotidien d’Oran, où il tient une chronique depuis douze ans. Il a publié deux recueils de nouvelles, la Préface du nègre (Barzakh, 2008), le Minotaure 504 (Sabine Wespieser Éditeur, 2011) et un roman, Meursaut, contre-enquête (Actes Sud), contrepoint à l’Étranger, d’Albert Camus, pour lequel il a obtenu le prix Goncourt du premier roman et le prix des cinq continents de la francophonie. Il vit à Oran.

entretienEntretien réalisé par Sophie Joubert et Rosa MoussaouiMardi, 2 Juin, 2015

17:11 Publié dans Connaissances, Entretiens, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alaa el aswany, kamel daoud, islam, musulman |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

05/06/2015

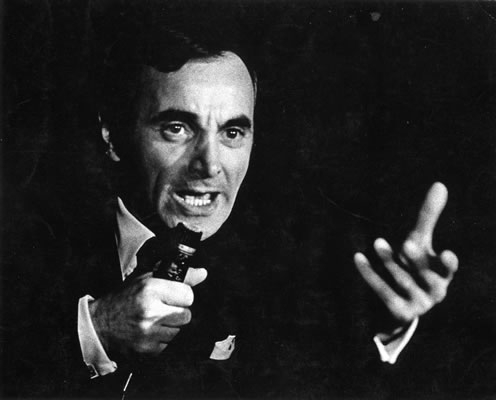

Charles Aznavour : « Je ne vieillis pas, je prends de l’âge ! »

À presque quatre-vingt-onze ans, Charles Aznavour affiche une forme de jeune homme et revient avec Encores. Un album empreint de nostalgie dans lequel il chante avec émotion sa vie, ses amours et ses souvenirs, avant son retour sur scène au Palais des sports de Paris en septembre.

Charles Aznavour en veut Encores. S’il a souhaité ajouter un « s » au titre de son nouvel album, c’est parce que « ça veut dire bis ! » lance-t-il avec un sourire de jeune homme. Aznavour, qui fêtera ses quatre-vingt-onze ans le 22 mai, affiche une forme incroyable et revient avec un disque, le 51e, dans lequel il évoque les moments marquants de sa vie, son enfance (les Petits Pains au chocolat), sa jeunesse à Montmartre (la Maison rose), ses amours (T’aimer), Piaf (De la môme à Édith) ou la Résistance (Chez Fanny). Un album réalisé avec la complicité de Marc di Domenico (réalisateur de Chambre avec vue d’Henri Salvador) dont il signe les textes et, pour la première fois, les arrangements. Un beau voyage dans ses souvenirs où il laisse parler son cœur avec la voix fragile et émouvante d’un homme de son âge. Un registre empreint d’un Brin de nostalgie (son single), qu’il interprétera sur scène dès septembre. Une leçon de vie doublée d’un parcours exceptionnel de chanteur, fils d’immigrés arméniens, qui, après plus de soixante-dix ans de chanson, continue de garder la flamme. Chapeau et respect M. Aznavour !

Cet album, c’est un voyage dans votre passé ?

Charles Aznavour Un voyage dans les sentiments de mon passé, ce qui n’est pas pareil. Je ne parle pas de moi, mais des gens que j’ai connus comme Piaf. J’ai écrit très peu de chansons autobiographiques, même si elles le deviennent au bout d’un certain temps.

Vous chantez « Je n’attends plus rien de la vie ». Pourtant, vous paraissez tellement optimiste !

Charles Aznavour On vient du malheur et on va vers le bonheur. C’est comme ça qu’il faut voir les choses. Il faut faire des efforts pour aller vers le bonheur, s’oublier et avoir toujours de l’optimisme. Quand on n’avait rien à manger à la maison, mon père disait : « Ce n’est rien, Dieu nous le rendra. » Et il nous l’a rendu au centuple. On n’était pas particulièrement croyants, mais la phrase nous donnait de l’espoir.

Cette énergie qui vous habite, d’où vient-elle ?

Charles Aznavour Si j’avais été ce que je devais être, je serais mort depuis longtemps dans un génocide. Je suis un survivant merveilleusement heureux. Demain est important pour moi, beaucoup plus important qu’hier. Je vois devant.

Vous arrive-t-il de regretter votre jeunesse ?

Charles Aznavour On regrette des choses de sa jeunesse, mais on ne regrette pas sa jeunesse et les gens qui ont disparu. Je me souviens de ces moments passés dans le Midi chez Brialy où il y avait Le Luron, Chazot, Lapidus, un ami turc qui est mort dans un accident de voiture. On était tous amis, ouverts et pas sectaires. C’est important parce que tout d’un coup, ce n’est pas un juif, un arabe, un homosexuel, c’est un homme ou c’est une femme, voilà. C’était des amis.

Quel souvenir gardez-vous de la butte Montmartre où vous avez vécu ?

Charles Aznavour J’y ai habité longtemps. J’adore la Butte, qui est un vrai village. Il y avait la Maison rose, qui existe encore près du Lapin agile, où on a pris quelques bonnes cuites ! (rires.) On faisait les bistrots, on connaissait tous les peintres, les auteurs comme René Fallet. J’essaie de partager ces souvenirs avec ceux qui n’ont pas connu cette époque et de donner un peu de nostalgie à ceux qui ont connu la Butte et qui n’y vont plus.

Qu’est-ce qui motive votre désir d’écrire ?

Charles Aznavour En vérité, je n’étais pas fait pour écrire. Je suis sorti de classe trop tôt. Je me suis battu pour pouvoir lire. Heureusement, j’ai connu des gens qui m’ont donné des repères, Cocteau, Achard. Comme Piaf les fréquentait, je les côtoyais automatiquement. Je n’ai jamais eu honte de poser des questions. Je me souviens avoir demandé à Jean Cocteau quels livres je devais lire. Et il m’a fait une liste de vingt-cinq ouvrages. Il était très heureux de m’entendre demander cela et moi, j’ai été fier d’avoir osé le faire. Il faut oser dans la vie, ne pas violer les gens, mais leur demander gentiment les choses.

Vous êtes un chanteur internationalement reconnu, mais les débuts ont été difficiles. On vous critiquait, votre physique, votre voix…

Charles Aznavour On n’aimait rien de moi, rien de ce qui a fait mon succès ! (rires.) J’étais persuadé que j’y arriverais parce que je faisais ce qu’il fallait pour réussir. J’ai lu les livres importants, j’ai écouté, regardé ce qui se passait autour de moi. J’ai analysé beaucoup de choses dans la mesure de mes moyens de l’époque où j’étais plus jeune, où je comprenais moins bien et même un peu de travers. Et par la suite les choses ont changé.

Pourquoi avoir tenu à signer les arrangements de l’album ?

Charles Aznavour Je fais tout moi-même. Quand on rate une orchestration, ce n’est pas elle qui est ratée, c’est l’approche qui me ressemble ou pas. Cet album est orchestré par quelqu’un qui n’avait rien fait de pareil car je ne sais pas écrire la musique. Je ne sais pas la lire, tout comme le français que je ne savais pas lire. Je suis un autodidacte au piano, dont je joue bien. J’enregistre ce que je veux pour les cordes. Grâce à un logiciel qui s’appelle GarageBand, je fais la piste du piano, celle du chant et je donne le tout ensuite à quelqu’un qui sait écrire et arranger. Je travaille beaucoup, mais comme c’est un plaisir, je n’arrête pas d’avoir du plaisir ! (rires.)

Parlez-nous de la chanson Chez Fanny dans laquelle vous évoquez la Résistance ?

Charles Aznavour Fanny, elle a sûrement existé. J’avais des professeurs de mathématiques, des Arméniens, qui faisaient de la Résistance et qui ont été fusillés. Il y a eu des cas comme ça. Il faut en parler. On a tous en mémoire un bistrot où des résistants faisaient des tracts dans la cave, où après on emmenait ces gens…

Vos parents, eux aussi, ont participé à la Résistance et abrité Mélinée, l’épouse de Missak Manouchian…

Charles Aznavour Manouchian, il y avait le groupe et ceux qui aidaient. Ma mère était porteuse d’armes qu’elle cachait dans une voiture d’enfant, pour la Résistance. Récemment, j’étais avec un Israélien qui me parlait des Justes, étant donné que mes parents font partie des Justes. Je lui racontais des choses comme ça, qu’il ne savait pas sur le groupe Manouchian.

Piaf, elle, reste la plus grande artiste pour vous ?

Charles Aznavour Non seulement pour moi, mais aussi c’est la plus grande dans le monde. En Amérique, en Russie, en Suède, en Italie… elle est chantée partout et ses auteurs sont bénis. Elle est devenue une image mondiale. Elle était plus planétaire que Maurice Chevalier, qui, lui, l’a été de son vivant. Et il y a Trenet, mon modèle. À la fin, on était de vrais complices, dans le rire, la bouffe aussi ! Aujourd’hui, déconner, c’est terminé. On est devenus trop sérieux.

Vous ne donnez pas l’impression d’un homme de quatre-vingt-onze ans. Comment faites-vous ?

Charles Aznavour Mon secret est que je ne vieillis pas, je prends de l’âge ! (rires.) La nuance est énorme.

Si c’était à refaire ?

Charles Aznavour Je suis prêt à recommencer tout, même les mauvais moments où j’ai connu de bons amis. Les amis de misère sont souvent les plus intéressants, les plus sincères.

22:25 Publié dans Actualités, Entretiens, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles aznavour, entretien |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |