* Les 10 % les plus aisés ont un niveau de vie d’au moins 33 190 euros par an

La moitié des personnes ayant les niveaux de vie les plus faibles disposent de 30,6 % de la masse des revenus disponibles par unité de consommation. Les 20 % les plus aisés disposent de 38,6 % de la masse des revenus disponibles par unité de consommation, soit 4,3 fois plus que les 20 % les plus modestes.

Les impôts représentent quant à eux 18,8 % du revenu disponible des 10 % des personnes les plus aisées, contre 20,3 % en 2005. Cette baisse résulte pour l’essentiel de celle de l’impôt sur le revenu en 2006.

* Actifs et retraités : des niveaux de vie comparables

Le niveau de vie moyen des actifs au sens du Bureau international du travail (BIT), c’est-à-dire des actifs occupés et des chômeurs, s’élève à 21 760 euros par an en 2006 ( tableau 2 ). Il est ainsi supérieur de plus de 6 % à celui des inactifs. Mais le niveau de vie moyen d’un chômeur est inférieur de 35 % à celui d’un actif qui a un emploi et de 28 % à celui d’un inactif. Le niveau de vie moyen des retraités est de 21 540 euros par an, c’est-à-dire proche de celui des actifs.

Les jeunes de moins de 25 ans ont un niveau de vie plus faible que le reste de la population : 18 270 euros contre 21 620 euros pour les plus de 25 ans. S’ils vivent seuls, ces jeunes forment des ménages à faibles revenus en raison de difficultés d’insertion sur le marché du travail ou de salaires moins élevés perçus en début de carrière ; * Le seuil de pauvreté en 2006 : 880 euros par mois

L’Insee et l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (Onpes) ont adopté la norme européenne qui retient le seuil de 60 % du niveau de vie médian pour définir le seuil de pauvreté.

Le taux de pauvreté est de 13,2 % en 2006 ( tableau 3 ). Cela correspond à un niveau de vie inférieur à 880 euros par mois. A titre de comparaison, au 1 er janvier 2006, le plafond du RMI pour une personne seule est de 433 euros par mois et de 650 euros par mois pour une personne seule avec un enfant ou un couple sans enfant. Ainsi, 7,9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. La moitié d’entre elles a un niveau de vie inférieur à 720 euros par mois, soit un écart de 18,2 % au seuil de pauvreté. De 2005 à 2006, l’évolution du taux de pauvreté (+ 0,1 point) ne peut pas être considérée comme significative.

* Les familles monoparentales sont les plus touchées par la pauvreté

En 2006, 30,3 % des personnes vivant au sein d’une famille monoparentale sont confrontées à la pauvreté, soit une proportion 2,3 fois plus élevée que dans l’ensemble de la population ( tableau 4 ). Ceci représente plus de 1,6 million de personnes vivant sous le seuil de pauvreté.

| Luc Goutard, Insee Bretagne Jérôme Pujol, division Revenus et patrimoine des ménages, Insee : voir l’enquête en ligne |

del.icio.us

del.icio.us Imprimer

Imprimer

Digg

Digg

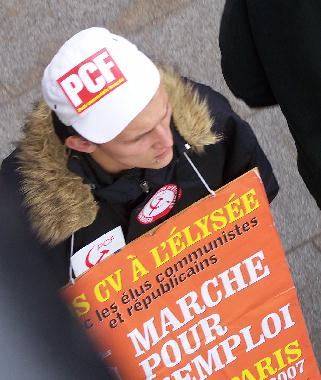

71% des Français (78% des électeurs de gauche) ne sont pas satisfaits de "la société dans laquelle nous vivons". Pour 47% des sondés, le gouvernement doit agir en priorité en faveur du pouvoir d'achat.

71% des Français (78% des électeurs de gauche) ne sont pas satisfaits de "la société dans laquelle nous vivons". Pour 47% des sondés, le gouvernement doit agir en priorité en faveur du pouvoir d'achat.