11/07/2008

LE DESSIN DU MOIS DE JUILLET

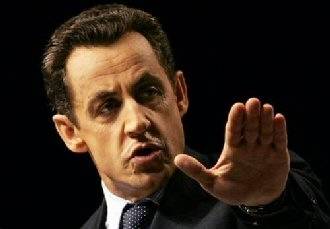

SARKOZY ET LA VIOLENCE !

09:48 Publié dans Le dessin du mois | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin, sarkozy, violence |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

07/07/2008

Sarkozy ou la figure du méchant

La vérité sort de la bouche des enfants, disait-on jusqu’à aujourd’hui. Dorénavant la vérité sort de la bouche de l’Elysée nous enseigne Le Figaro

Sarkozy ou la figure du «méchant»

L’utilisation d’une photo du chef de l’Etat, par un élève de CM1, pour illustrer le thème de la méchanceté dans une école primaire d’Albi a déclenché l’ouverture d’une enquête.

L’exercice paraissait inoffensif : en novembre dernier, l’enseignante Valérie Framit, de l’école primaire Claude-Nougaro d’Albi, demande à ses élèves de CM1 de collecter des photos et des images illustrant les sentiments de joie, de colère, de crainte, de fatigue et… de méchanceté. Pour illustrer ce dernier thème, un enfant choisit d’apporter une photo de Nicolas Sarkozy. Les images n’étaient pas destinées au public mais elles étaient placardées sur un mur de l’école.

Quelle n’a dû être la surprise de la directrice de l’école, vendredi dernier, lorsqu’elle a été informée par l’inspecteur d’Académie de Midi-Pyrénées qu’une enquête avait été diligentée par le recteur. Surtout lorsqu’elle a appris que c’était par le biais d’une lettre envoyée à l’Elysée que l’Académie avait pris connaissance de cet exercice. La lettre, non anonyme, a été envoyée par un parent d’élève dont l’identité n’a pas été révélée. Ce dernier s’inquiétait d’une «atteinte à l’image du chef de l’Etat».«Manque de vigilance» «Parmi toutes ces photos de visages inconnus ou connus, il y avait malheureusement celle de Nicolas Sarkozy. J’ai regardé les expressions et non les visages», s’est justifié Valérie Framit.

Mais, pour l’inspecteur d’académie Michel Azéma, «l’enseignante aurait dû être plus attentive à l’utilisation de ces images. Elle aurait dû profiter de l’occasion pour faire une leçon d’instruction civique pour expliquer la démocratie et le rôle du président de la République et des personnalités du monde politique». Et d’indiquer : «On peut reprocher à l’enseignante un manque de vigilance pour lequel sera appliquée une sanction qui devrait se limiter à une simple remontrance».

Les affiches litigieuses ont été retirées des murs dès le déclenchement de la polémique. http://www.lefigaro.fr/actualite-fr...

| Sarkozy ou la figure du méchant |

| comme on le dit, la vérité sort de la bouches des enfants !!!! c’est cette photo que l’enfant a choisie, il fait peur même aux gamins ! |

| Sarkozy ou la figure du méchant |

| Ben l’élève qui a choisi Sarkozy ne s’est pas trop trompé, il est tellement expressif aussi ! A lui seul, il représente tous les sentiments ! |

| Sarkozy ou la figure du méchant |

| Ca continue de plus en plus fort !!! Je ne vois pas en quoi juridiquement cela pose problème. Je ne vois pas en quoi on ne pourrait pas être à la fois président de la république et avoir un visage ou une expression méchant(e)... Toute ma solidarité et ma sympathie à cette enseignante, et mes félicitations à l’élève. Honte au parent-Corbeau. Pauvre pays, tu t’enfonces de plus en plus loin dans les ténèbres... La Louve |

| Sarkozy ou la figure du méchant |

| Comment va-t-il s’en sortir ce gamin? Il aurait peut être été préférable qu’il le traite de connard......? |

| Sarkozy ou la figure du méchant |

| Le nabot continue à faire des siennes. Il est partout et il frappe d’estoc et de taille. Ce gamin n’a rien fait de mal. Faut dire que le visage de l’intéressé, lorsqu’il est en colère, n’inspire pas la sympathie. Pour monsieur Sarkozy, la France change ! Il l’a clamé et proclamé hier aux assises de l’ump, le nouveau parti des godillots. Au point, a-t-il dit, que lorsqu’il y a une grève, on ne s’en aperçoit même pas. Si j’étais lui ... |

| Sarkozy ou la figure du méchant |

| Moi j’aurais plutôt dit à la place de cette institutrice "Sarkozy ou la figure du vulgaire". Un type pas à sa place à l’Elysée. On a besoin de hauteur de vue, de cap, de respect. http://www.levraidebat.com

|

| Sarkozy ou la figure du méchant |

| Un dédain des gens à ce point c’est à peine croyable beurkkk On n’a jamais eu depuis la création de la république des gens aussi incompétents aussi obséquieux envers les banques, Je présume qu’avant chaque conseil ils consultent les banquiers internationaux et le petit fils rejeton du comité des forges..... Remarque son grand ami est détesté par les citoyens us et nous ici on a le président le plus impopulaire de l’histoire. |

Commentaires publiés dans Bellacio

11:51 Publié dans Cactus | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sarkozy, mépris |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

02/07/2008

CHERES VACANCES

Une enquête menée par LH2 pour Randstad et Le Parisien/Aujourd’hui en France, publié ce matin révèle qu’une majorité de salariés estiment que leurs projets de dépenses en vacances seront influencés par l’inflation, mais aussi que le marché de l’emploi est défavorable à un changement de travail.

Une enquête menée par LH2 pour Randstad et Le Parisien/Aujourd’hui en France, publié ce matin révèle qu’une majorité de salariés estiment que leurs projets de dépenses en vacances seront influencés par l’inflation, mais aussi que le marché de l’emploi est défavorable à un changement de travail.

Près d’un salarié sur deux (47%, +18 points en un an) explique que son pouvoir d’achat a diminué, 26% (+8) que l’action du gouvernement leur donne moins confiance en l’avenir, 22% (+9) que leur salaire ne leur permet pas, 16% (+19) qu’ils veulent mettre de l’argent de côté.

Plus grave, le nombre de salariés ne comptant pas partir en vacances cet été a doublé (8% en moyenne, contre 4% l’an dernier).

Et ceux qui partent sont 54% à prévoir de dépenser moins qu’en 2007.

Quant à ceux qui dépenseront plus, c’est dans 72% des cas, en raison de la hausse des prix.

17:57 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vacances, chère, sondage |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

27/06/2008

Appel solennel aux parlementaires

| Le 26 juin 2008, la FCPE appelle solennellement les parlementaires à s’opposer aux suppressions de postes et à la réforme du primaire dans l’Education nationale |

Nous appelons en effet à ouvrir les yeux, à ne plus rester silencieux et à réagir fermement sur les très lourdes conséquences pour notre système éducatif des mesures prises par le gouvernement.

Après avoir fait voter la supression de 11 200 postes, le gouvernement vise plus haut. 85 000, nous dit-on. Après avoir laissé penser que 11 200 postes n’étaient qu’une broutille, comment le gouvernement va-t-il pouvoir défendre cette baisse de 10 % des moyens de l’école ? L’Education ne serait-elle plus la priorité de la nation ?

Longtemps premier budget de notre pays, l’école est affectée plus globalement du fait de la baisse de la Dépense Intérieure d’Education : de 7,6% du PIB en 1995, elle n’a cessé de décroitre pour passer, depuis 2006, sous les 6,8 %.

Dans le même temps, le nombre de titulaires du baccalauréat stagne, l’ascenseur social est en panne, la France ne relève pas les défis de l’économie de la connaissance.

Faut il être de mauvaise foi pour relever cette concomitance et y chercher une corrélation ?

Mais, non content de ne pas remplacer un enseignant sur deux qui part à la retraite, le gouvernement s’attaque à une des institutions fondamentales de notre République : l’école primaire.

Programmes, horaires, organisation, formation des maitres, tout est mis "sens dessus dessous".

Le ministre a-t-il été convaincu par ceux qui, méprisant élèves, parents et enseignants déclarent que "l’école fabrique des crétins", au mépris de ce qui se passe en classe ?

Les programmes : des sommes de techniques, parfois ardues, répétées et ajoutées comme pour « mettre au pas », grâce aussi au retour de la morale, les élèves, graines de délinquants.

Les horaires, le point le plus lourd de conséquence certainement : deux heures hebdomadaires de classe en moins sans aucune approche pédagogique nouvelle !

L’organisation scolaire : la semaine de quatre jours devient la norme, la pire organisation selon tous les chercheurs, chronobiologistes et chronopsychologues !

Les sciences, sciences humaines et pratiques artistiques reléguées à l’extérieur de l’Ecole, vu le peu de temps qui leur est laissé.

La difficulté des élèves non traitée !

En effet, si prompt à supprimer le samedi matin, le ministère n’a encore donné aucune instruction officielle sur l’aide aux enfants en difficulté mais il laisse croire qu’il serait possible d’ajouter aux six heures d’école quotidiennes, sans les dégoûter définitivement, des heures de soutien à ceux qui peinent déjà.

Les programmes de 2002, même s’ils n’étaient pas parfaits, avaient été élaborés lors d’une large concertation.

Ceux-ci, confectionnés en trois semaines sont imposés à toute la communauté éducative (vote négatif à la quasi-unanimité du conseil supérieur de l’éducation).

Et comme pour en finir, le gouvernement s’apprête à supprimer la formation professionnelle des enseignants, à réduire leur apprentissage de la pédagogie, de la psychologie de l’enfant.

Enfin avec le service minimum d’accueil, on tente de faire passer une garderie pour de l’Ecole et on essaie subtilement de faire disparaître le droit au remplacement des enseignants par un droit de garde (article 2 du projet de loi).

Non, décidément il n’est pas possible de laisser faire, de permettre cette catastrophe programmée, ce gâchis de générations entières !

C’est pourquoi, avec toutes ces voix – parents, enseignants, inspecteurs, associations éducatives complémentaires de l’école et mouvements pédagogiques- qui s’élèvent, nous en appelons à la représentation nationale."

Le président JJ Hazan

ECOLE : RESISTANCE, VOIR NOTRE VIDEO EXCLUSIVE EN CLIQUANT SUR CETTE LIGNE

TEMOIGNAGE

Bonjour,

Ce matin en emmenant mes grandes à l'école, je suis tombée sur une équipe de maîtresses bien dépitées.

Ce matin en emmenant mes grandes à l'école, je suis tombée sur une équipe de maîtresses bien dépitées.

Hier, environ 300 enseignants, parents et enfants se sont retrouvés devant l'inspection académique de Nantes afin de remettre à l'inspecteur les avenants au projet d'école non remplis et de demander une entrevue. En effet, il s'agit dans cet avenant d'organiser la mise en place du soutien aux élèves en difficulté en dehors des heures scolaires.

Voilà nos gentils instit et parents qui commencent à envahir le parking de l'IA, de façon tout à fait pacifique : saucisses, merguez et chansons.

L'inspecteur refusant de les voir, ils entrent dans l'IA pour l'occuper. Aussitôt, l'inspecteur appelle la police et des dizaines de CRS en gilets pare-balles arrivent en grand renfort. Les enfants sont sortis les premiers, puis les CRS

lèvent de force les manifestants qui faisaient un seat-in. Mouvement de panique, cris, coups. Un CRS est blessé au doigt en soulevant un instit. Celui-ci (comme par hasard le seul maghrébin de la troupe) est emmené menottes aux poings.

Pendant la bousculade, notre directrice entendait "il faut en isoler un" , ils avaient l'air de vouloir prendre une personne pour l'exemple. Les manifestants ont suivi et soutenu l'instit jusqu'au commissariat principal. Il a finalement été relâché vers 21h, mais risque de perdre son emploi pour faute lourde. En plus, c'est un petit bonhomme épais comme une allumette, qui n'a pas dû se débattre beaucoup contre un CRS armé.

Le plus grave dans tout ça : des manifestants ont appelé France 3 pour couvrir l'événement, mais ils ont répondu que s'ils venaient ils auraient l'air de cautionner l'action des enseignants et que donc ils ne viendraient pas ! Il me semblait pourtant que c'était le rôle des journalistes de relayer l'information.

Qu'on me parle d'indépendance des médias !

Plusieurs parents et instits ont été violentés, et vont faire expertiser leurs contusions pour porter plainte. Et dire que ça m'a effleuré de rejoindre lesmanifestants avec mes 4 loulous ! Et je n'aurais jamais pensé les mettre en danger en y allant !

Faites circuler ce mail, il faut que l'info passe par d'autres réseaux puisqueles médias ne sont pas libres.

Vive la France de Sarkozy.

Véro

15:56 Publié dans Actualités | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : école, emplois, fsu, fcpe, manifestation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |