10/01/2018

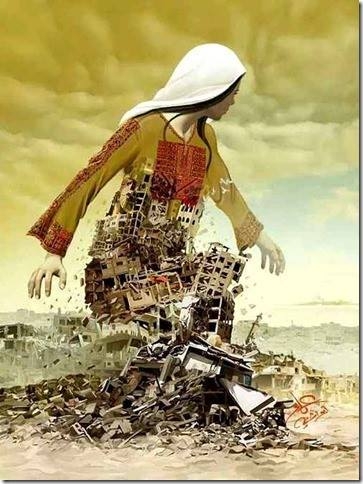

Une année 2017 dramatique pour les Palestiniens de Gaza

De Ziad Medoukh, professeur de français, habitant Gaza

De Ziad Medoukh, professeur de français, habitant Gaza

Depuis plus de douze ans, et à la fin de chaque année, les habitants de la bande de Gaza espèrent un changement de leur situation marquée par la souffrance, le maintien du blocus israélien inhumain, la poursuite des attaques israéliennes contre leur prison à ciel ouvert, et son isolement comme région oubliée.

Depuis le retrait israélien de la bande de Gaza et l’évacuation des colonies israéliennes illégales en 2005, et depuis le début du blocus israélien imposé contre cette région isolée en 2006, la bande de Gaza vit une situation terrible à tous les niveaux, une situation qui rend la vie de deux millions d’habitants de pire en pire.

En onze ans, la population civile a subi trois offensives militaires israéliennes qui ont fait des milliers de morts et de milliers de blessés, sans oublier la destruction massive de toute une région.

Onze années se sont écoulées, mais c’est difficile pour nous Palestiniens de Gaza d’oublier la guerre, l’enfermement, la souffrance, les massacres et les crimes commis par cette armée d’occupation, contre nos femmes et nos enfants, contre nos maisons et nos écoles, contre nos usines et nos routes, contre notre volonté et notre résistance.

L’ année 2017, a connu la poursuite des événements tragiques pour les habitants de cette région enfermée et laissée à son sort, une région abandonnée par une communauté internationale officielle complice. Mais surtout n’a connu aucun changement sur le terrain, malgré quelques initiatives locales et régionales.

L’année 2017 pour les habitants de la bande de Gaza, a été marquée par les dix événements suivants :

1-Le maintien du blocus israélien inhumain imposé de façon illégale par les forces de l’occupation depuis plus de onze ans, et la fermeture permanente des passages qui relient la bande de Gaza à l’extérieur.

Concernant les passages commerciaux : Actuellement, par jour, 300 à 340 camions entrent à Gaza via le seul passage commercial ouvert cinq jours par semaine, ce passage se situe au sud de la bande de Gaza, mais la moitié de ces camions sont pour les organisations internationales et leurs projets de reconstruction d'écoles et de stations d’eau. Parmi ces camions, 4 ou 5 seulement contiennent des matériaux de construction notamment le ciment. Ce passage se ferme sous n’importe quel prétexte, par décision israélienne, sans prendre en considération les besoins énormes de la population civile, en augmentation permanente.

Gaza n’a droit qu’à 110 produits au lieu de 970 avant le blocus, quelques produits et médicaments n’entrent pas, ce qui a aggravé la situation. Selon les estimations des organisations internationales, la bande de Gaza a besoin de plus de 1300 camions par jour pour répondre aux besoins énormes d’une population en augmentation permanente. Sans oublier la liste de 90 produits toujours interdits d’entrer par ordre militaire israélien.

Gaza n’a droit qu’à 110 produits au lieu de 970 avant le blocus, quelques produits et médicaments n’entrent pas, ce qui a aggravé la situation. Selon les estimations des organisations internationales, la bande de Gaza a besoin de plus de 1300 camions par jour pour répondre aux besoins énormes d’une population en augmentation permanente. Sans oublier la liste de 90 produits toujours interdits d’entrer par ordre militaire israélien.

Cette fermeture a empêché la libre circulation des importations et des exportations des biens et produits de Gaza, en particulier les matières premières et les produits semi-finis.

Le gouvernement israélien refuse l’ouverture des passages d’une façon régulière et maintient son blocus sur Gaza. Les organisations internationales n’arrivent pas à faire pression sur ce gouvernement, et les Palestiniens de Gaza sont dans l’attente.

2-Les projets de reconstruction public ou privé sont au point faible, trois ans et demi après la fin de la dernière attaque sanglante contre Gaza en été 2014. le comité national de la reconstruction de Gaza a annoncé que seulement 50% de réparation pour les maisons touchées partiellement par les bombardements israéliens, qui ont été faites.

Seulement 75% de l’argent promis lors de la conférence sur la reconstruction de la bande de Gaza les 11 et 12 octobre 2014 au Caire.- 5.6 milliards dollars promis- est versé soit directement à l’autorité palestinienne qui se heurte à d’énormes difficultés pour mener des projets de reconstruction dans la bande de Gaza, qui réellement n’y exerce aucun pouvoir, à cause des mesures israéliennes d’une part et des divergences politiques entre les différents partis palestiniens d’autre part, soit aux organisations internationales qui s’intéressent surtout à distribuer des aides alimentaires aux sans-abris plutôt que de commencer la reconstruction des maisons détruites.

On est passé suite à cette situation catastrophique dans la bande de Gaza d’une économie familiale non-violente à une économie dépendante d’Israël et des organisations internationales.

3-La poursuite des incursions, bombardements, malgré une trêve respectée par les factions de Gaza, jamais par l’armée d’occupation israélienne. On compte plus de deux cent violations israéliennes en 2017 : 90 bombardements, 77 incursions dans différentes zones frontalière au sud, au centre, et au nord de la bande de Gaza, 120 attaques contre les pêcheurs et leurs bateaux de pêche. 73 palestiniens ont trouvé la mort à Gaza suite à ces attaques et bombardements.

3-La poursuite des incursions, bombardements, malgré une trêve respectée par les factions de Gaza, jamais par l’armée d’occupation israélienne. On compte plus de deux cent violations israéliennes en 2017 : 90 bombardements, 77 incursions dans différentes zones frontalière au sud, au centre, et au nord de la bande de Gaza, 120 attaques contre les pêcheurs et leurs bateaux de pêche. 73 palestiniens ont trouvé la mort à Gaza suite à ces attaques et bombardements.

4-L’échec des efforts de la réconciliation inter palestinienne, malgré la signature d’un accord qui a mis fin de la division entre les deux partis rivaux : le Fatah et le Hamas en octobre 2017, ce qu’a aggravé la souffrance des habitants de la bande de Gaza.

5-La dégradation de la situation économique, le taux de chômage dépasse les 67% de la population civile, mais le phénomène le plus dangereux est la hausse du chômage chez les jeunes de moins de 30 ans, qui atteint 75%, en 2017, plus de 50.000 personnes s’ajoutent au chômage.

- La pauvreté. 72% de la population de Gaza vit en dessous de seuil de pauvreté

-L’augmentation du nombre de personnes qui dépendent des organisations humanitaires. 80% des Palestiniens de Gaza vivent sur des aides alimentaires. Selon les sources du bureau des Nations-Unies pour les réfugiés palestiniens –UNRWA- dans la bande de Gaza, plus de 1000.000 personnes ont bénéficié du programme de l’aide alimentaire géré par le bureau en 2017, ce programme a élargi ses services pour cibler les citoyens et non seulement les réfugiés.

Sur le plan économique, la situation ne cesse de s’aggraver avec les conséquences dramatiques du blocus et de la dernière agression qui ont causé l’augmentation du chômage, et du niveau de pauvreté, sans oublier l’incapacité de bâtir une véritable économie dans la bande de Gaza.

L’économie de la bande de Gaza souffre d’une crise très grave due aux agressions israéliennes et au blocus. Cette situation empêche tout développement d'une économie en faillite qui ne trouve pas les ressources nécessaires pour sortir d'une crise qui touche tous les secteurs.

Pour beaucoup d’économistes, l’année 2017 est considérée comme la plus catastrophique pour l’économie palestinienne depuis 20 ans

6-La déclaration du président américains Trump sur la ville de Jérusalem en décembre 2017, avec une réaction palestinienne très intensive sur le terrain avec des manifestations populaires sur les frontières de Gaza, avec des morts et des blessés côté palestinien, ce qu’ajoute d’autres préoccupation à la population de Gaza.

8-Aucune solution est proposée pour les problèmes de la bande de Gaza, soit de deux gouvernements palestiniens, soit des organisations internationales, voir des pays voisins ou autres. Les problèmes d’eau, d’électricité, d’infrastructure, de chômage, de pauvreté, de précarité et reconstruction sont toujours présents.

La seule centrale électrique qui a été bombardée lors de la dernière agression, fonctionne avec seulement 30% de sa capacité, chaque foyer à Gaza a le droit de 4 à 6 heures de courant électrique par jour.

9-Concernant l’eau : Les dommages causés aux canalisations d’eau et d’assainissement ont été immenses En décembre 2017, plus de la moitié des Gazaouis n’avait plus aucun accès à l’eau.

10-Aucun changement, rien ne change, rien ne bouge, la vie est presque paralysée pour cette population civile. Et ça dure depuis longtemps, sans aucune réaction nationale, régionale ou internationale. Les citoyens de Gaza vivent le jour au jour, ils essayent de s’adapter, de tenir bon, mais surtout d’y exister.

Les questions qui se posent au début de cette nouvelle année :

Jusqu’à quand ce blocus israélien inhumain contre la population civile de la bande de Gaza ?

Jusqu’à quand la souffrance des Palestiniens de Gaza ?

Jusqu’à quand cet impunité d’Israël ?

Jusqu’à quand le silence international officiel ?

Et jusqu’à quand cette injustice ?

La population civile se bat quotidiennement pour survivre digne sur sa terre.

la situation stagne, rien ne bouge et les gens, sur place, attendent et attendent, ils attendent une ouverture, ils attendent la levée de ce blocus inhumain, ils attendent une vraie réaction internationale afin de mettre fin à l’impunité d’Israël et fin à leur souffrance, ils n’ont pas d'autre choix que d’attendre, ils attendent avec un courage et une volonté remarquables. Mais surtout avec un message simple et claire : ici notre terre, nous partirons pas.

Mais la vie continue, ses habitants s’adaptent et montrent une patience extraordinaire devant le silence complice d'une communauté internationale officielle impuissante.

En attendant, les Palestiniens de Gaza tiennent bon, persistent, patientent, résistent, mais surtout, ils continuent d’espérer en un lendemain meilleur, un lendemain de liberté, de paix, mais, avant tout, un lendemain de justice.

09:57 Publié dans Actualités, Connaissances, International | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : palestine, gaza, 2017 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

16/12/2017

DE LA VILLE A LA CAMPAGNE, LE THEATRE POUR TOUS

Sources : La Vie.fr

La compagnie l’Eygurande regroupe des artistes autour de projets culturels populaires accessibles à tous, en ville comme à la campagne.

« On entend souvent dire que l’art ça ne sert à rien, mais tout le monde sait qu’on en a besoin ». Œuvrer pour un théâtre populaire et accessible à tous, c’est le travail de Jean-Louis Mercuzot et de la compagnie l’Eygurande qu’il codirige. Installée à Missery, en Côte-d’Or, l’association existe depuis 1989.

« On entend souvent dire que l’art ça ne sert à rien, mais tout le monde sait qu’on en a besoin ». Œuvrer pour un théâtre populaire et accessible à tous, c’est le travail de Jean-Louis Mercuzot et de la compagnie l’Eygurande qu’il codirige. Installée à Missery, en Côte-d’Or, l’association existe depuis 1989.

Elle regroupe un noyau dur de cinq personnes, tous artistes et intermittents du spectacle. En concertation avec la municipalité de ce village d’une centaine d’habitants, ils ont créé de toutes pièces un lieu permanent de théâtre et de fabrication –La Cité du verbe –, véritable atelier d’effervescence artistique en milieu rural inauguré il y a six ans.

La structure est une ancienne ferme réhabilitée puis revendue à la ville pour un euro symbolique en contrepartie d’un bail emphytéotique de 50 ans.

La structure est une ancienne ferme réhabilitée puis revendue à la ville pour un euro symbolique en contrepartie d’un bail emphytéotique de 50 ans.

Dans l’Auxois-Morvan, c’est le seul lieu de spectacle vivant qui existe sur un rayon de 35 km. « Missery rêvait d’une équipe artistique et d’un lieu de culture. Nous avions besoin d’un refuge où l’on puisse monter nos projets en toute sérénité, sans enchainer les résidences et être en permanence dans l’errance », témoigne Jean-Louis Mercuzot. « L’idée derrière la naissance de la Fabrique est d’incarner un espace qui profite au territoire, pas de faire de l’argent.

C’est un lieu public, pour la communauté. Notre démarche sort de l’ordinaire. Elle nous permet de gérer de manière autonome ce lieu tout en étant une propriété municipale. C’est un acte politique. » Autre originalité de la compagnie l’Eygurande, son intérêt pour la science, en particulier le lien entre artistes et scientifiques.

Dernier projet en date, « Sciences en campagne », dont l’objectif est de réunir habitants, scientifiques et artistes en transversalité autour des questions liées aux nanotechnologies. En collaboration avec le laboratoire d’Excellence Lipstic, spécialiste de la prévention et du traitement des maladies inflammatoires et du cancer, en Bourgogne-FrancheComté, les artistes interpellent les scientifiques pour comprendre leur travail et créer un échange. « La science pose des questions fondamentales pour penser le monde. Ce sont des interrogations si fortes, qu’elles nous disent parfois que le monde est en danger.

Homme modifié, particules toxiques dans les aliments, campagnes de vaccinations : nous créons un dialogue autour de ces sujets pour mieux les comprendre ». Après la période d’incubation, suit la phase de conception de l'objet artistique. Les créations, sous formes de scénettes avec du chant, des instruments et du théâtre sont présentées de manière originale au grand public. « L’idée est de créer un dispositif festif, un théâtre de foire, populaire et accessible. Nos projets ont vocation à aller chez les gens. Nous avons par exemple développé le théâtre en appartement. »

Nomade dans l’âme, la compagnie l’Eygurande ne limite pas son champ d’action à la Côte-d’Or. Le projet « Sciences en campagne » s’articule sur trois départements, La Creuse, la Lozère et le Morvan.

Un projet miroir « Campagne de sciences » a été développé à Evry, dans l’Essonne, où l’association anime une deuxième structure culturelle, le théâtre du coin des mondes. « Ce sont les mêmes projets, seulement l’un est à la campagne, l’autre est à la ville. Nous souhaitons réellement travailler au milieu des gens. C’est là que le travail de l’artiste devient intéressant, quand il se frotte aux autres ».

À Evry, la compagnie l’Eygurande œuvre dans le quartier du Champtier du Coq, une cité populaire où la population multiculturelle est souvent stigmatisée. « Il y a beaucoup de primoarrivant qui pensaient partir, mais qui sont finalement restés. »

À Evry, la compagnie l’Eygurande œuvre dans le quartier du Champtier du Coq, une cité populaire où la population multiculturelle est souvent stigmatisée. « Il y a beaucoup de primoarrivant qui pensaient partir, mais qui sont finalement restés. »

Au contraire à Missery, la population comprend peu d’immigrés. Elle est également plus vieillissante et se sent abandonnée dans un territoire où les services publics sont faibles, où il n’y a pas de transports collectifs. Point commun de ces populations : la pauvreté. « Quand la peur, la crainte et l’enfermement prennent le dessus. On a affaire à des personnes qui ne pensent pas être intéressées par l’art, qui s’imaginent que c’est trop intellectuel. Tout l’enjeu est là : toucher un public qui ne s’y attend pas

». La compagnie l’Eygurande travaille en complicité avec les associations locales, les centres sociaux et les médiathèques qui les mettent en relation avec les habitants.

À Evry, l’association a monté un projet tout particulier avec des enfants de 18 mois à 3 ans et leur famille. Il s’agit d’un éveil artistique autour de la question des langues et du langage chez les jeunes enfants, y compris in utéro. Ce travail en partenariat avec des linguistes déstabilise les idées reçues sur l’intelligence des enfants. On évoque leur sensibilité, leurs capacités inouïes, leur mémoire.

Sur la base de ces ateliers partagés avec les familles nait un objet artistique qui aboutira à des représentations participatives au théâtre du coin des mondes. « Ce projet fonctionne à Evry où il y a beaucoup d’enfants en bas âge. La diversité des populations dans ce quartier multiculturel est aussi un atout. Cela nous permet d’aborder le sujet de la langue maternelle.

Ces familles se posent souvent la question de l’intégration : si je parle un dialecte avec mon enfant, va-t-il pouvoir s’intégrer ? Le langage est la reconnaissance de l’autre sont au cœur du dispositif. » Après plus de 25 ans d’activités, les projets de la compagnie continuent à se construire dans la permanence des valeurs de l’association. « On ne souhaite laisser personne sur le bas-côté. Nous essayons constamment d’être en ouverture vers l’autre, de ne pas construire par rapport à nos références à nous mais être à l’écoute d’autrui pour commencer à partager. »

Car comme le relève Jean-Louis Mercuzot : « Vivre c’est être en questionnement permanent, il ne faut pas s’enfermer pour ne pas rester sur place. Il faut se décentrer pour se laisser transformer, toujours. »

> Pour en savoir plus : La Cité du Verbe, Hameau de Saiserey, 21210 Missery Tel 03 80 84 47 17 Site http://www.eygurande.net/ Facebook https://www.facebook.com/Eygurande/ >

11:28 Publié dans Entretiens, Radio Evry, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mercuzot, théâtre, evry, eygurande, missery |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

06/12/2017

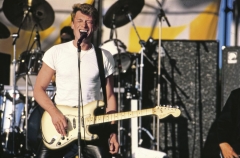

Johnny, plus que jamais vivant

Entretien réalisé par Victor Hache, lundi, 17 Novembre, 2014, L'Humanité

Johnny avait envie d’ouvrir son cœur et de parler de son nouvel album, Rester vivant, dont il est extrêmement fier. Rendez-vous pris dans un grand hôtel parisien au décor feutré, il arrive, visage buriné et regard de loup cerné, à peine remis des concerts des Vieilles Canailles avec ses potes Eddy Mitchell et Jacques Dutronc. Il tire quelques bouffées de sa cigarette électronique, entre deux questions. La voix est ferme et douce, l’homme émouvant et d’une incroyable simplicité, à la hauteur de sa légende. Alors, on est forcément impressionné.

Rencontre.

Rester vivant, c’est vivre le temps présent à fond ?

Johnny Hallyday : C’est surtout faire les choses qu’on rêve de réaliser, être libre dans sa tête. Cet album, c’est un peu sur le temps qui passe pour moi, comme pour tout le monde.

Pourquoi avoir voulu l’enregistrer à Los Angeles ?

Johnny Hallyday : J’ai été très heureux de travailler avec Don Was (réalisateur du disque). Il m’a apporté ce que je voulais en termes de son. Cette couleur du sud des États-Unis mêlée à la sonorité de la Californie. Une couleur proche des années 1970, une époque musicale que j’adorais.

Évoquer le temps qui passe, c’est aussi faire un peu le bilan d’une vie, non ?

Johnny Hallyday : Je ne fais pas de bilan. Il n’y a pas d’amertume dans tout cela, pas de regrets. Comment dire ? Je suis passé à deux doigts de la mort après avoir été dans le coma pendant trois semaines. Quand je suis sorti du coma, j’ai vu la vie différemment. Je pense plus aux autres. Je suis plus proche des gens. Plus proche de ma famille. Ça m’a apporté plein de choses positives plutôt que négatives. C’est un peu ça « rester vivant » ! (rires).

Il y a aussi le thème de la solitude au travers d’une belle chanson, Seul. Pourtant, on imagine mal que quelqu’un d’aussi populaire que vous puisse se sentir seul…

Johnny Hallyday : On a tous des moments de solitude. On vit avec, sauf que par moments elle est plus présente. La solitude fait partie de chacun de nous. La chanson est sur un homme qui se retrouve seul parce que sa nana s’est cassée. Ce qui arrive de temps en temps ! (rires).

Une Lettre à l’enfant que j’étais est très émouvante. Êtes-vous resté fidèle aux rêves du gamin de la Trinité ?

Johnny Hallyday : Oui, je crois. Je n’ai jamais vraiment grandi. Je suis resté aussi con qu’avant ! (rires). Je pense que je suis fidèle à celui que j’étais quand j’étais petit et à ce que l’on m’a inculqué, sur la droiture, les choses positives de la vie, sur l’honnêteté. C’est ce que j’essaie d’inculquer à mes enfants. Il faut avoir une parole et, pour moi, c’est quelque chose de très important.

Vous dites souvent que la musique vous a sauvé. Vous a-t-elle rendu heureux ?

Johnny Hallyday : Elle m’a rendu malheureux et elle m’a rendu heureux ! Cela dépend des moments. Quand je faisais des choses qui ne me plaisaient pas, ça me rendait très malheureux. Quand on est dans des grosses maisons de disques, c’est compliqué. Il y a toujours des pressions. Il faut faire l’album, il faut qu’il y ait des tubes, que ça marche. Alors quelquefois on me forçait à faire des chansons que je n’avais pas vraiment envie de chanter, trop variétés à mon goût. Mais je les ai faites. C’est quelque chose dont je ne veux plus. Je ne veux plus me forcer à des choses que je n’ai pas envie de faire. C’est une des raisons pour laquelle j’ai quitté mon ancienne maison de disques, d’ailleurs (Universal). Aujourd’hui, je suis très heureux d’être chez Warner. Ils me laissent faire exactement ce que j’aime et ce dont j’ai envie. Il n’y a pas d’obligation. Si je me trompe, c’est moi, et non la maison de disques ! (rires).

Le rock’n roll, ça reste votre adrénaline ?

Johnny Hallyday : Le rock’n roll d’aujourd’hui n’est plus le même qu’avant. Maintenant, j’ai une influence beaucoup plus country, R’n’B et rock. Pour moi, le vrai rock’n roll est mort en 1965. Aujourd’hui, on accole le mot à trop de choses qui ne sont pas finalement le rock’n roll. C’est devenu un mot, ce n’est plus une musique, un genre musical. Mais, personnellement, je fais une variante entre la country, le blues et la soul music. Une musique que j’adore. Pour moi, ce mélange fait que ça reste fidèle au rock’n roll tel que je l’ai aimé.

Vous chantez On s’habitue à tout . Est-ce qu’on s’habitue aux mauvais coups ?

Johnny Hallyday : Oui. On finit par s’habituer à tout. Ce n’est pas pour ça qu’on aime les mauvais coups, mais ça fait partie de la vie.

Vous avez fêté en juin vos soixante et onze ans. Comment vous sentez-vous physiquement ?

Johnny Hallyday : Je me sens en pleine forme. On ne peut pas se sentir malade toute sa vie ! (rires).

Vous êtes une force de la nature !

Johnny Hallyday : J’ai effectivement cette chance. C’est vrai que je fais beaucoup de sport pour me maintenir en forme. Tous les matins, je fais beaucoup d’exercices pendant une heure et demie avec mon coach. Je fais pas mal de vélo pour le souffle. C’est vrai aussi que je bois beaucoup moins qu’avant. Je fais plus attention. Je ne fume plus, hormis ces conneries, les cigarettes électroniques. Quand j’ai envie de fumer, j’en prends, et ça me coupe l’envie parce ce que c’est tellement mauvais ! À part ça, je vis tout à fait normalement. J’ai une vie de famille, j’aime voir mes enfants grandir. J’ai une femme merveilleuse. Ça me stabilise et ça me rend très heureux.

Plus ça va, plus votre voix est puissante. La travaillez-vous ?

Johnny Hallyday : Non. Je n’ai jamais travaillé ma voix. Ça vient peut-être aussi du fait que je ne bois plus, ou je bois moins, et que je ne fume plus.

Il faut une force pour interpréter les chansons comme vous le faites…

Johnny Hallyday : Vous savez, les paroles d’une chanson, si on ne les interprète pas comme un acteur, que ce soit pour une scène à jouer au théâtre ou au cinéma, c’est juste chanter des mots sur de la musique. La personne qui m’a le plus inspiré dans ma vie pour l’interprétation des chansons, pour communiquer, envoyer les émotions et que les gens les reçoivent, c’est Jacques Brel. Pour moi, il aurait pu être un chanteur de blues dans la façon qu’il avait d’interpréter ses chansons. Jacques Brel m’a fait pleurer quand je l’ai vu sur scène par la façon qu’il avait d’envoyer les mots, parfois durs. Amsterdam, c’est une sublime chanson, c’est émouvant. On ne peut pas y rester insensible.

Et Elvis, il vous a ému aussi ?

Johnny Hallyday : Pas de la même façon. Elvis, j’étais amoureux de sa voix, une voix de velours. J’ai aimé Elvis jusqu’à l’armée, jusqu’au service militaire, après, un peu moins, quand il a commencé à faire tous ses trucs sur Hawaï. Mais il reste à jamais. Elvis est irremplaçable. On ne remplace jamais quelqu’un, de toute façon.

Vous allez partir pour une longue tournée, avec près de 50 concerts. La scène, c’est définitivement votre raison de vivre ?

Johnny Hallyday : C’est mon moteur. J’adore partir en tournée. Je vis avec mes musiciens et je travaille avec

eux sur scène comme si on était un groupe. J’ai toujours été habitué depuis mon enfance à être trimballé à droite, à gauche. J’ai été élevé par une famille de danseurs. J’ai vécu un peu partout quand j’étais môme, au Danemark, en Finlande, en Espagne, en Allemagne, en Italie. Je suis habitué à bouger, à ne jamais rester en place. La vie de tournée me convient très bien. Tous les soirs, on rencontre un public différent, et ça, c’est formidable.

Johnny Hallyday : C’est mon moteur. J’adore partir en tournée. Je vis avec mes musiciens et je travaille avec

eux sur scène comme si on était un groupe. J’ai toujours été habitué depuis mon enfance à être trimballé à droite, à gauche. J’ai été élevé par une famille de danseurs. J’ai vécu un peu partout quand j’étais môme, au Danemark, en Finlande, en Espagne, en Allemagne, en Italie. Je suis habitué à bouger, à ne jamais rester en place. La vie de tournée me convient très bien. Tous les soirs, on rencontre un public différent, et ça, c’est formidable.

Vous vous êtes produit trois fois à la Fête de l’Humanité en 1966, 1985 et 1991. Quels souvenirs gardez-vous de ces concerts ?

Johnny Hallyday : J’aimais beaucoup Georges Marchais et j’ai même été assez ami avec lui. Moi, je m’en fous un peu, quel que soit le parti politique. Simplement, le public de la Fête de l’Humanité est un public super chaleureux. J’ai toujours été traité formidablement bien quand j’ai fait mes spectacles là-bas.

10:14 Publié dans Actualités, Entretiens, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : johnny hallyday, rester vivant |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

15/11/2017

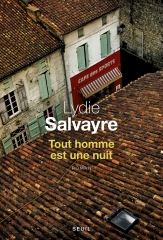

Lydie Salvayre : « Cette part de nuit, d’étrangeté, est en chacun de nous »

Entretien réalisé par Sophie Joubert, L'Humanité

Entretien réalisé par Sophie Joubert, L'Humanité

Prix Goncourt 2014 pour Pas pleurer, Lydie Salvayre signe une tragédie moderne sur le populisme et la haine de l’autre, ancrée dans un village du sud de la France. Entretien.

Tout homme est une nuit est-il né d’un mouvement de colère ?

Tout homme est une nuit est-il né d’un mouvement de colère ?

Lydie Salvayre Je sors d’une période où me sont tombés dessus simultanément le Goncourt et la maladie. Pendant une saison, j’ai été « les cailloux et la boue noire », comme je le dis dans le texte. Le désert, aucun goût pour rien. Je me suis dit que l’impulsion ne reviendrait peut-être pas. Et puis est arrivée la campagne présidentielle. Pas un jour ne passait sans que j’entende une bassesse, une invective, un propos xénophobe ou d’exclusion. Je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à faire mes petits romans, comme si de rien n’était. Je ne pouvais pas et ne voulais pas me dérober, même si je tiens en suspicion la littérature qui surfe sur les événements présents pour aller à l’émotion et faire du réalisme à bon compte. Je suis souvent dans le désir du monde et dans le désir de retrait. Cette fois je me suis dit qu’il fallait y aller. À certaines périodes historiques, d’autres l’ont fait : Malraux pendant la guerre d’Espagne, Charles Péguy ou Zola pendant l’affaire Dreyfus… Me sont venues des questions vieilles comme le monde : pourquoi les hommes reportent-ils leurs inquiétudes sur l’intrus, sur l’étranger, plutôt que de s’en prendre à la racine de leur mal ?

Comment traiter aujourd’hui la question archaïque du bouc émissaire ?

Lydie Salvayre Depuis que j’ai terminé le livre, je lis beaucoup sur le populisme. La victime émissaire est légèrement différente des autres, presque conforme mais pas vraiment. Tout est dans le presque. Selon René Girard (1), elle doit présenter des caractères enviables ou odieux. Mon narrateur a les deux, il est enviable car il ne travaille pas, et son teint un peu bronzé le rend haïssable. Ces choses insignifiantes vont devenir peu à peu des preuves irréfutables, à cause d’une espèce de déraison qui s’empare des uns et des autres, un déchaînement des passions. Mais il me ferait horreur d’être dans le camp du bien. J’essaie de semer des indices pour éviter d’opposer le pauvre exclu à l’infâme populiste. Dans le livre, l’étranger n’est pas pure victime, il est enfermé dans des pratiques citadines, qui séparent le public et le privé. Cette barrière est beaucoup moins étanche à la campagne. Mon narrateur s’exprime bien, il peut apparaître comme un érudit, appartenant à l’élite. De l’autre côté, le village se meurt, déserté par l’industrie. Ses habitants ont le sentiment d’être les derniers représentants d’un monde qui s’achève. Ils essaient de faire groupe, tentent de maintenir un collectif.

La construction du roman alterne deux voix, celle du narrateur, l’étranger, sous forme de journal intime et celle des villageois, dans le café. Le personnage d’Augustin, qui arrive plus tard, incarne-t-il une autre voix possible ?

Lydie Salvayre Je ne peux pas écrire tant que je n’ai pas de forme. J’ai tenté la simultanéité, ce qui est impossible en littérature, contrairement à la musique. Augustin n’est ni dans un camp ni dans l’autre. Il représente une France qui ne serait pas dans le ressentiment ou sur la défensive. C’est peut-être une voix idéale, utopique, celle que j’appelle de mes vœux. Il fait partie de ceux que j’appelle les idiots sublimes, un personnage littéraire que j’aime entre tous : le prince Mychkine de Dostoïevski, le brave soldat Schweyk de Brecht, Plume de Michaux, ou le Quichotte. Leur bonté est tellement exceptionnelle qu’elle en paraît incongrue, déconcertante et même scandaleuse. Je ne m’étais jamais autorisé cette figure. Quand Augustin arrive, la logique du roman se poursuit mais ce personnage me permet de respirer entre ces deux camps presque symétriques, qui sont dans un parfait non-dialogue. Un réseau de survie minuscule va se créer et s’avérer efficace face aux déchaînements des passions tristes dont parle Spinoza.

Votre narrateur est, comme vous, d’origine espagnole, et transfuge de classe. Votre histoire de fille d’ouvriers, républicains espagnols arrivés en France pendant la guerre d’Espagne, a-t-elle influencé ce texte ?

Lydie Salvayre Mon narrateur, comme moi, est inscrit dans une histoire familiale qui le rend infiniment sensible à la question de l’étranger. Elle a plusieurs sens : l’étranger dans la cité, parce qu’il est fou ou mal adapté, notre inconscient comme étranger, la maladie comme corps étranger. Le titre du roman dit cette part de nuit, d’étrangeté en chacun de nous. Je suis fille d’ouvriers, d’Espagnols, et comme mon narrateur j’ai ressenti cette honte des origines. Le sentiment que je m’exprimais mal, que mes parents étaient pauvres, que je vivais dans un HLM, était si violent que je n’ai pas pu en faire œuvre jusqu’à ce livre. Il aura fallu soixante-dix ans pour que je m’autorise à en parler. Je me suis tellement battue pour essayer de bien m’exprimer, de bien écrire, de bien me tenir. Nos parents nous ont beaucoup aidées, mes sœurs et moi. Ils voulaient que nous soyons plus républicaines que les républicains, plus laïques que les laïques. Peut-être avons-nous fait tant d’efforts que c’est resté très douloureux, même aujourd’hui. Il y a toujours un angle mort. Je crèverai avec ça.

Votre narrateur dit qu’il est passé maître dans l’art de dissimuler, ses origines et la maladie…

Lydie Salvayre S’arracher aux origines est une entreprise de dissimulation. L’accent, les manières de table sont à vie en nous mais on peut les dissimuler. J’ai vécu dans la communauté des réfugiés politiques espagnols. On entendait des blagues sexuelles à n’en plus finir. J’ai toujours gardé le goût du mauvais goût, de la grossièreté. Quevedo est un exemple parfait de ce qu’est pour moi le baroque : une langue très érudite et extrêmement populaire, voire vulgaire, qui va vers le bas autant que vers le haut. Je crains que, pour quelqu’un de bien né, en ville, cette espèce de vulgarité banale dans laquelle j’ai baigné enfant, celle des cafés de village que je décris dans le roman, soit prise comme une caricature. Tant pis !

Pourquoi ce vers du Cimetière marin de Valéry, qui revient dans le livre : « Le vent se lève, il faut tenter de vivre » ?

Lydie Salvayre Pendant la maladie, on s’accroche à des petites choses. On ne lâche pas. La maladie ne recentre pas, ne fait pas grandir humainement. On est malheureux, c’est tout. Pendant quelque temps, mon narrateur est enfermé par son état. Puis il expérimente qu’il ne peut pas penser seul. On ne pense que parmi les autres, disait Deleuze. C’est la belle théorie du rhizome. L’un de mes personnages dit qu’il voudrait vivre comme Thoreau, au milieu de la nature. Mais si les mots ne se frottent pas à ceux des autres, ils sont ravalés par le cerveau et font une bouillie informe, cette idée m’est assez chère. La parole lie et sépare. Or, dans le café du livre, ils disent tous la même chose et donc ne se parlent pas. La parole est fondée sur l’altérité.

11:24 Publié dans Arts, Connaissances, Entretiens, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lydie salvayre, tout homme est une nuit |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |