07/03/2018

Algérie : Code de la famille, Code de l’infamie

Par Juliette Minces, Sociologue, anthropologue, écrivaine, ancienne Présidente de “Pluriel Algérie”, ancienne membre de Negar - association de soutien aux femmes d’Afghanistan - membre de l’ADRIC - Association de Développement et de Revalorisation de l’Interculturel pour la Citoyenneté - et d’Atalante-Vidéo.

Dans tout pays musulman, la Loi islamique, la Charia, aménagée ou non, est la source du droit. C’est à partir de ses prescriptions que sont régis les citoyens - ou les sujets - croyants ou incroyants. Les pays musulmans qui se veulent “modernes”, ont établi une constitution qui n’a, a priori, rien à envier à celles des pays non musulmans, a ceci près que l’Islam est partout proclamé religion d’Etat.

Là se situe le premier paradoxe : l’égalité en droit entre tous les citoyens, dans tous les domaines, y est affirmée, mais contredite par une religion d’Etat de cette nature, cette “égalité” se transforme, pour les femmes, en poudre aux yeux. Certes les Algériennes sont électrices et éligibles, certes elles peuvent occuper des postes de responsabilité, mais la promulgation et l’application d’un Code de la famille inspiré de la Charia - dont il n’est pas sans intérêt de rappeler qu’elle est elle-même directement puisée aux sources du Coran, et qu’elle a été rédigée sous les Abbassides, à Bagdad, alors capitale de l’islam, vers l’an 750 de notre ère, une vingtaine d’années après la mort du prophète Mohamed (732) - en fait d’emblée des citoyennes de seconde zone, dans la mesure où ce texte conserve les dispositions de la loi religieuse selon lesquelles les hommes ont prééminence sur les femmes, dans tout ce qui a trait au mariage, à la vie conjugale et à l’héritage.

Le Code de la Famille algérien, qui est l’un des plus injustes pour les femmes, a toute une histoire, celle des luttes pour le pouvoir, incessantes depuis l’indépendance, luttes au cours lesquelles les uns - ulémas, mais aussi dirigeants du FLN - jouant sur l’identité islamique irréductible de toute la population algérienne, n’entendaient faire aucune concession s’agissant surtout des femmes, s’opposaient aux autres - déjà en nette perte de vitesse -qui insistaient sur la nécessaire ouverture au monde moderne d’un pays où les femmes, qui avaient joué un rôle considérable dans la lutte armée, devaient être reconnues, y compris dans le domaine de la législation familiale.

Le Code de la Famille algérien, qui est l’un des plus injustes pour les femmes, a toute une histoire, celle des luttes pour le pouvoir, incessantes depuis l’indépendance, luttes au cours lesquelles les uns - ulémas, mais aussi dirigeants du FLN - jouant sur l’identité islamique irréductible de toute la population algérienne, n’entendaient faire aucune concession s’agissant surtout des femmes, s’opposaient aux autres - déjà en nette perte de vitesse -qui insistaient sur la nécessaire ouverture au monde moderne d’un pays où les femmes, qui avaient joué un rôle considérable dans la lutte armée, devaient être reconnues, y compris dans le domaine de la législation familiale.

Pour conforter sa position, le gouvernement algérien consentit donc aux compromis jugés nécessaires avec les éléments les plus traditionalistes et les plus réactionnaires de la société. Dès l’indépendance, à la grande surprise des militantes et de ceux qui, à l’étranger, avaient soutenu la lutte des Algériens, on sentit que, pour les femmes, le danger menaçait. Elles avaient été, pour la plupart, renvoyées dans leurs foyers, malgré les protestations de nombreuses militantes éduquées qui avaient placé beaucoup d’espoir dans l’Algérie nouvelle.

Certes, le principal ciment des militants du FLN avait été la religion, même si au sein du parti, bon nombre de dirigeants étaient des laïques. D’ailleurs, pour nous qui soutenions leur combat, un auteur comme Frantz Fanon avait servi de garant de l’évolution des mentalités, notamment celle des femmes et des jeunes : n’annonçait-il pas que la lutte armée en ferait des êtres libres et autonomes ?

Les dirigeants du FLN eux-mêmes laissaient entendre sur la scène diplomatique et auprès de leurs soutiens étrangers, que si la religion demeurait toujours aussi importante pour le peuple, elle n’interférerait pas dans le politique puisque l’objectif était de construire un Etat “socialiste” où religion et politique, sphère privée et sphère publique, seraient séparées.

Comme beaucoup d’Algériens et d’Algériennes, nous y avions cru ; en outre et malgré tout, l’enseignement des valeurs de la France républicaine, certes rarement respectées sur le terrain envers les “indigènes”, avaient ouvert des portes et offert, au moins à quelques-uns, ce qu’il possédait de mieux, en matière de droits et de liberté de l’individu : la laïcité. Tout cela, malgré les discriminations inhérentes à tout système colonial, qui faisaient des autochtones des citoyens de seconde zone, par le truchement d’un double collège où ils étaient évidemment minoritaires et désignés uniquement par leur appartenance religieuse.

Pendant une période de flottement longue de près de vingt ans, l’Algérie connut en quelque sorte un double système d’état civil, celui, laïque, qu’avait introduit la France et celui, religieux où le mariage devant un Cadi suffisait pour être valide. Mais c’était compter sans la pression des dignitaires religieux et des traditionalistes qui avaient, pendant la période combattante, mis à l’écart, sinon éliminé physiquement, les dirigeants les plus ouverts à la modernité et qui, une fois l’indépendance acquise, continuèrent à se manifester bruyamment, jusqu’à aujourd’hui.

La religion, comme partout dans le monde musulman, fut instrumentalisée, comme elle continue de l’être. Cependant, il fallait aussi compter sur la vigilance de femmes conscientes des problèmes de la société, particulièrement les jeunes et les anciennes combattantes, que le régime ne cessa pas de redouter.

Voilà qui explique pourquoi ce Code du Statut Personnel fut promulgué en toute discrétion en 1984, après que divers avant-projets eussent été retirés sous la très forte pression de groupes de femmes qui en avaient pris connaissance, malgré les précautions des législateurs.

Le jeu de mots, hélas, est presque trop facile : ce Code, les Algériennes l’appellent le Code de l’Infamie.

Il dispose qu’une femme, même majeure, ne peut se marier sans tuteur matrimonial. Autrement dit, selon la loi musulmane, une femme est une mineure à vie. A l’inverse des hommes, il lui est interdit d’épouser un non musulman. Dans la logique de l’Islam, c’est parfaitement normal : l’enfant appartenant au père, il ne pourrait entrer dans la Communauté des Croyants, à moins de se convertir ou à moins que son père n’ait consenti à le faire préalablement au mariage.

Le consentement de l’épouse est obligatoire mais son silence vaut acquiescement, ce qui permet les mariages forcés, souvent “arrangés” entre parents. En effet, le mariage, bien qu’il ne soit pas à proprement parler un sacrement à l’inverse du mariage chrétien, est cependant un événement traditionnel très important dans la vie des deux familles concernées. L’objectif en est l’alliance, renforcée par l’apport d’une dot par le fiancé, entre deux familles par le truchement de leurs enfants.

D’une façon générale, les parents cherchent parmi leurs alliés, de préférence naguère les cousins ou même les oncles, le parti qui serait le plus commode et acceptable par leur fille. Comme le disent de nombreuses jeunes filles qui acceptent un tel mariage, “j’ai confiance, mes parents veulent mon bien”. Mais celles qui refusent l’union proposée se voient souvent obligées de se soumettre, sous la pression du milieu familial, en dépit des actions de résistance menées par les militantes féministes algériennes.

Le Code reconnaît la polygamie (même limitée à quatre épouses conjointement, comme le veut le Coran) ; la répudiation, qui est le droit unilatéral de l’époux de se séparer de son épouse, sans avoir à justifier de sa décision, et sans obligation de la prévenir officiellement ; l’inégalité dans l’héritage (la fille ne recevant que la moitié de la part à laquelle a droit son frère).

Les détails de ce Code sont importants à connaître car ils font la preuve de ce que les contraintes liées à l’inégalité entre hommes et femmes peuvent produire au quotidien.

Ainsi, si l’épouse répudiée ou divorcée peut se voir confier la garde des enfants elle ne peut en être la tutrice, même veuve : la tutelle ne revenant qu’au père, ou à un parent masculin - et musulman - des enfants. Si la mère obtient la garde, obligation lui est faite de vivre à une distance qui permette au père de rendre visite à ses enfants dans la journée. Les réalités de la vie quotidienne rendent d’ailleurs cette disposition quasi impraticable, compte tenu de la crise du logement qui, d’ailleurs, a jeté dans les rues femmes répudiées et enfants, sans abri et sans ressources, au point que le Chef de l’Etat, M. Abdelaziz Bouteflika et son gouvernement, ont été contraints, sous la pression de militantes courageuses et déterminées, de reconsidérer cette disposition et de décider que le domicile conjugal reviendrait à l’épouse et non plus au mari.

Le Code de la Famille stipule aussi que si l’épouse divorcée ou répudiée veut se remarier - dans la Loi islamique, rien ne l’en empêche, après une période de trois mois dits “d’attente” - elle ne peut le faire qu’avec un homme apparenté aux enfants si elle veut pouvoir les garder, sans quoi ceux-ci lui seront retirés et confiés à leurs grands-parents maternels, à la condition que ces derniers ne viennent pas s’installer sous le toit de leur fille.

Théoriquement l’épouse peut demander, elle aussi, le divorce, mais elle doit alors “racheter” sa liberté en restituant en partie le douaire versé par le mari au moment du mariage, chose rarement réalisable, dans la mesure où toute cette dot a généralement été dépensée par nécessité.

Dans le cas où le mari refuserait le divorce, elle doit, pour parvenir à l’obtenir, pouvoir prouver devant un juge religieux que son époux ne peut plus remplir sa fonction, pour une raison ou une autre (détention, absence prolongée, abandon du domicile conjugal, défaut d’entretien, maladie grave et transmissible, impuissance ou refus de rapports sexuels, choses souvent difficiles ou délicates à prouver). Ajoutons néanmoins que le divorce par consentement mutuel a tout de même fini par être formellement introduit en Algérie.

Ce Code du Statut Personnel, bien que légèrement amendé depuis peu, notamment à propos du logement de la femme séparée, montre clairement la nature du régime algérien et son conservatisme foncier, malgré tous les beaux discours dont il s’est fait une spécialité depuis toujours sur la scène internationale.

Point n’est besoin d’ajouter à cette description, qui en dit déjà long sur le statut des femmes en Algérie, les méfaits, les exactions, les crimes, le martyre qu’elles ont subi dans les années 90 de la part du parti islamiste radical, le FIS qui, à la suite de la confiscation par le pouvoir en place de sa victoire aux élections de 1991, entama par l’intermédiaire de son bras armé, le GIA, une lutte armée faite de massacres effroyables, souvent ciblés, de civils, parmi lesquels les femmes furent les premières victimes pour avoir refusé de se conformer aux diktats des islamistes radicaux, notamment le port du hidjab ou encore l’interdit de fait, pour une mère, de vivre seule avec ses enfants sans un parent masculin pour la “protéger”.

Intellectuels, journalistes, de préférence francophones, mais aussi musiciens, chanteurs, sportifs de haut niveau furent aussi des victimes de choix. Une terreur noire et pudibonde se répandit sur le pays, sous l’influence des Frères Musulmans, des Salafistes ou des Talibans, et dura près de dix ans, nourrie et attisée par la “contre-terreur” instaurée par les militaires et la police du régime, redoutant un affaiblissement de leur pouvoir. Car en même temps que le FIS et les GIA continuaient leurs exactions et leurs massacres, ils apportaient à la population en cas d’urgence et de nécessité - à la suite des tremblements de terre notamment - une aide immédiate et une logistique bien rôdée, palliant l’incurie de pouvoirs publics absents, incapables ou corrompus.

Prises entre l’Etat algérien et les islamistes radicaux qui les massacraient ou les enlevaient pour en faire des objets de jouissance, les femmes algériennes ont eu le courage de manifester maintes fois pour la paix civile et la reconnaissance de leurs droits, de prendre la parole, rassemblant de grandes foules dans les rues. Elles continuent à se battre contre le chômage endémique qui les frappe de plein fouet et pour l’instruction de leurs enfants, de leurs filles tout particulièrement.

Mais tant que la corruption, le népotisme, l’autoritarisme des cercles du pouvoir et des nantis prévaudront, tant que la misère de la majorité de la population poussera des jeunes sans cesse plus nombreux à chercher un salut aléatoire dans l’émigration, tant que l’idéologie islamiste radicale n’aura pas été éradiquée et que l’appareil d’Etat continuera à démissionner de ses fonctions auprès des populations les plus démunies, les femmes, malgré leur courage et leur abnégation, demeureront les premières victimes de ce désastre humain et social. Grâce à elles, pourtant, la vie continue, les enfants étudient, y compris les filles, qu’elles ont continué à envoyer à l’école et à instruire malgré tous les dangers, durant la noire décennie écoulée, dont les séquelles sont encore présentes et dont les plaies ne sont pas refermées, quoi qu’en dise - ou quoi qu’en taise - le régime algérien.

Résumé

Au lendemain de l’Indépendance, les femmes algériennes qui avaient pris une part prépondérante et exemplaire aux combats de la libération du pays, ont dû rapidement déchanter. Le “Code du Statut Personnel” confirme, malgré quelques nuances, le conservatisme foncier du régime, en dépit de tous les beaux discours dont il s’est fait une spécialité depuis toujours sur la scène internationale.Sources Cairn.info

18:26 Publié dans Connaissances, International, Jeux, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : algérie, femmes, droits |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

02/03/2018

Pourquoi le gouvernement veut «se faire» les cheminots

Le réseau, moins rentable, restera à la charge du contribuable, car ce gouvernement est fidèle au premier précepte de ceux qui l’ont précédé : Nationalisez les pertes, privatisez les gains. On ne peut pas se dire surpris, on le sentait venir depuis un moment, avec les intenses campagnes de dénigrement de la SNCF et de ses travailleuses et travailleurs depuis plusieurs mois. Désormais, le gouvernement joue la fermeté thatchérienne et agite la haine et la division parmi la population, en ciblant le cheminot : “Voilà le privilégié !”. Pour contrer cette rhétorique écœurante, plusieurs mensonges sont à dénoncer, plusieurs vérités sont à rétablir :

Depuis les années 1990, la dette de la SNCF a quasiment doublé. De quoi mettre des rictus scandalisés sur le visage de tout chroniqueur libéral, qui adore agiter la dette pour justifier tout et n’importe quoi. Pour le gouvernement, la chose est entendue : Pour résoudre la question de la dette, il faut supprimer le statut des cheminots.

On ne voit pourtant pas bien le rapport. Les effectifs de cheminots n’ont cessé de diminuer : Entre 2005 et 2010, la SNCF a supprimé 14 200 postes et 4 500 entre 2010 et 2015. Pourquoi coûteraient-ils de plus en plus cher ?

Alors, qui s’amuse à creuser la dette ? Les investissements colossaux des dernières décennies pour la construction de lignes grandes vitesses (LGV), obsession contemporaine pour relier des métropoles entre elles, sont bien plus responsables. Prenons l’exemple de la LGV Bordeaux-Tours : Lisea, société créée par Vinci qui reste son principal actionnaire, devait financer entièrement le chantier de la LGV Tours-Bordeaux au sein d’un “partenariat public-privé”. Or, elle n’a finalement consenti qu’à 2,4 milliards d’euros sur les 7,6 de coût total, le reste au frais de subvention publique et de la SNCF. En outre, elle a aussi fait pression pour augmenter le nombre de rames, bien au dessus des besoins du marché et donc plaçant l’opérateur, la SNCF, dans une situation de client captif et à perte. Pourtant, Lisea percevra durant 44 ans la totalité des péages. Addition annuelle pour la SNCF : 250 millions d’euros de déficit annuel.

Qui creuse la dette ? Les politiques et hauts cadres de la SNCF qui ont consenti des montages aussi foireux au profit du privé, ou les cheminots ? L’argument du gouvernement reviendrait à dire que nous payons plus cher nos autoroute à cause de leurs agents d’entretiens, alors que chacun sait désormais qu’en vendant des autoroutes déjà rentabilisés à des sociétés privés (dont Vinci), l’Etat s’est tiré une balle dans le pied, et a flingué notre portefeuille.

“C’est scandaleux que les cheminots conservent leur statut alors que des agriculteurs n’ont pas de retraites”

Si l’on suit ce raisonnement, il est scandaleux que des agriculteurs ait un toit alors que des tas de SDF dorment dans la rue par ce froid. Il est scandaleux que des gens aient un CDI pendant que d’autres sont en intérim. Scandaleux que les infimières des hôpitaux se plaignent de leurs conditions de travail alors que c’est encore pire dans les EHPAD. Mais n’est-il pas plus scandaleux que les 1% les plus riches de notre pays ait capté 82% des richesses créées en 2017 ?

Oui, c’est nettement plus scandaleux car il y a un lien de cause à effet : Nous subissons tous, à des degrés divers, l’accaparement des richesses par les 1% les plus riches, alors que, non, le statut des cheminots ne fait de mal à personne, surtout pas aux agriculteurs, qui ont bien d’autres ennemis : la Grande distribution, les coopératives et les sociétés comme Lactalis, les fabricants de pesticides qui leur donne le cancer… Mais pas les cheminots ! Le statut des cheminots aura beau être supprimé, ça ne tombera pas dans les proches des agriculteurs ou des salariés du privé, bien au contraire !

Avec la réforme par ordonnances de la SNCF, le gouvernement suit une stratégie déjà mise en oeuvre par Thatcher et Reagan au Royaume-Uni et aux Etats-Unis : S’en prendre aux secteurs les plus syndiqués, les plus solidaires (les contrôleurs aériens pour Reagan, les mineurs pour Thatcher), attirer la vindicte de la population contre eux, leur supprimer leurs droits… Et ce faisant, réduire la norme générale en terme de droits sociaux pour tout le monde. C’est ce qui se passe actuellement avec les cheminots. Le gouvernement veut “se les faire”, parce qu’ils évoluent avec un régime de formations, de retraites et d’indemnités qui est très social, trop peu libéral, puisque l’entreprise comme les salariés y cotisent plus : Ce régime est la démonstration qu’on peut prendre une partie de la valeur ajoutée d’une organisation et la répartir équitablement au sein d’un collectif de travail. Or, le gouvernement veut l’inverse pour nous tous : L’ubérisation, où chaque travailleur est isolé et économise tout seul de son coté pour des risques pourtant liés au travail (accidents, maladies, vieillesse…), dont l’entreprise peut se laver les mains, contrairement à la SNCF qui est soumise à de multiples responsabilités sociales et sanitaires.

Qu’est-ce que les autres groupes professionnels vont gagner de la suppression du statut de cheminot ? A court terme, la satisfaction malsaine de se dire que “c’est bien fait pour eux, y’a pas de raison que moi je trime sans compte pénibilité et pour partir plus tard à la retraite, et qu’eux non !” A long terme, un effet simple et avantageux pour le patronat : Il n’y aura plus de catégories “privilégiées” auxquelles vous pourrez vous comparez, de système que vous pourrez revendiquer. Le privilégié, ce sera vous. Le prochain groupe professionnel sur la liste, c’est sans doute le vôtre. Alors, on se réjouit que le mieux loti tombe, ou on se bat avec lui pour avoir la même chose que lui, à savoir une meilleure répartition des gains d’un collectif de travail ?

“L’ouverture à la concurrence va faire baisser les prix et améliorer la qualité du service”.

Pour le gouvernement, détruire l’idée même qu’un régime de retraite puisse permettre de partir plus tôt dans certains cas et que la pénibilité soit prise en compte est un bonus au sein d’une affaire plus vaste : Celle qui consiste à offrir aux entreprises privés qui investiront le lucratif marché du rail dans quelques années la possibilité d’avoir une main d’oeuvre peu coûteuse, sans trop de normes en matière de formation ou de sécurité. Bref, un marché ouvert, déréglementé et sans contraintes.

Et que nous rapportera cette concurrence en lieu et place du sordide monopole actuel ? L’exemple du fret français et du transport de voyageur britannique peuvent nous servir de boule de cristal, et attention les yeux :

En France, le transport de marchandise a été ouvert à la concurrence en 2006. Le bilan est catastrophique, sauf si l’objectif était de tuer l’activité : Alors qu’en 1947, 75 % des marchandises transitaient en France par le rail, ce taux n’est plus que de 10 % en 2014. De 1990 à 2015, le transport routier de marchandises a crû de 40 % tandis que le transport ferroviaire baissait de 34 %. La part modale du transport routier atteignait 85 % en 2014, contre 82,6% en 2008. La France est le seul pays d’Europe occidentale où le fret s’est effondré à ce point en quinze ans. Pour la SNCF, la concurrence a causé plus du doublement de la dette imputable au fret entre 2008 et 2014, selon la Cour des comptes. Pas les cheminots, l’ouverture à la concurrence du fret !

Si vous traversez la Manche, vous ferez un saut dans un futur plutôt moche : 20 ans après la privatisation de British Rail, la qualité du transport ferroviaire s’est fortement dégradée : Hausse incontrôlée du prix des billets (Estimée à +27% en moyenne depuis 2010), trains supprimés et réduction du personnel conduisent près de deux Britanniques sur trois à souhaiter une renationalisation complète. Ils déboursent chaque mois six fois plus que les Français simplement pour se rendre sur leur lieu de travail. 14% de leur revenu mensuel, très exactement, contre 2% pour les usagers de l’Hexagone. Sympa non ?

Les récents sondages décrivent une opinion publique soutien du gouvernement. A croire que les salarié.e.s du privé à qui on a retiré une flopée de droits en septembre dernier, les fonctionnaires que le gouvernement harcèle constamment ou encore les personnels des services et du commerce qui croulent sous un management dégueulasse se disent qu’il n’y a pas de raison qu’il existe encore dans ce pays un îlot de travailleuses et de travailleurs qui ont encore une sécurité sociale efficace, qui peuvent partir à la retraite un peu avant que leur boulot ne les tue, qui cotisent plus pour avoir plus de droits.

Qu’il n’y a pas de raison qu’eux aussi ne connaissent pas les affres du RSI, les faibles remboursements de la MSA, les queues aux caisses primaires d’assurance maladie. Ce raisonnement est presque compréhensible quand on sait combien les gens souffrent, mais il est le signe terrible d’un peuple divisé, de travailleuses et de travailleurs pour qui la solidarité de classe a cédé la place au ressentiment entre corporations que les puissants opposent les unes aux autres en bons cyniques qu’ils sont. Eux regardent cela de haut et se marrent : “Qu’ils continuent de cracher sur les cheminots pendant que nous augmentons nos milliards sur leurs dos à tous”. Refusons ce scénario qu’ils ont écrit d’avance pour nous. Faisons dérailler leurs plans dégueulasses et soutenons les cheminots. La manifestation est le 22 mars.

19:36 Publié dans Actualités, Connaissances, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sncf, cheminots, statuts |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

23/02/2018

Nucléaire : pourquoi les partisans de Mélenchon se trompent

Quelques arguments ici autour du nucléaire civil, alors que sont lancées plusieurs campagnes en France en faveur de la « sortie du nucléaire », notamment par les partisans de Mélenchon (FI, PG). Ces campagnes se font à coup de tracts, d’affiches (ci dessous une illustration) avec pour point d’orgue un « référendum » sur le sujet.

Quelques arguments ici autour du nucléaire civil, alors que sont lancées plusieurs campagnes en France en faveur de la « sortie du nucléaire », notamment par les partisans de Mélenchon (FI, PG). Ces campagnes se font à coup de tracts, d’affiches (ci dessous une illustration) avec pour point d’orgue un « référendum » sur le sujet.

Les argumentaires « antinucléaires » que l’on peut lire sur ces tracts ou dans des livrets du « parfait militant » se contentent de jouer sur les peurs, et expédient en quelques lignes la difficile équation énergétique, équation qui doit pourtant tenir compte des besoins mondiaux, de l’épuisement des ressources, et du grave problème du réchauffement climatique et des pollutions en générales.

Aussi remarquons que ces campagnes émanent toutes de partis politiques ou organisations (PG, ELLV, Greenpeace…) qui consacrent pourtant de longs passages de leurs textes fondateurs sur la menace que fait peser le réchauffement climatique à toute l’humanité et l’urgence et la nécessité de le combattre.

Aussi remarquons que ces campagnes émanent toutes de partis politiques ou organisations (PG, ELLV, Greenpeace…) qui consacrent pourtant de longs passages de leurs textes fondateurs sur la menace que fait peser le réchauffement climatique à toute l’humanité et l’urgence et la nécessité de le combattre.

Pourtant, il est contradictoire d’affirmer qu’il faut « sortir du nucléaire » en avançant l’argument de la dangerosité, tout en sachant que le GIEC reconnaît clairement que cette énergie sera un des leviers incontournables pour contrer le réchauffement climatique, et en même temps, répondre à une demande mondiale considérable pour 20501 afin de satisfaire au droit à l’énergie si vital pour des milliards d’être humains. Rappelons qu’un réchauffement global de +5°C prévu pour la fin de ce siècle si rien n’est fait, c’est une planète méconnaissable, et qui pourra difficilement nourrir les 10 milliards d’êtres humains qui s’y trouveront. Difficile de balayer cela d’un revers de main si on est un minimum progressiste et internationaliste.

Précisons un peu mieux les données du problème concernant le niveau de dangerosité du nucléaire mais aussi des autres activités industrielles en général :

L’accident nucléaire

Dans le domaine de l’énergie, le risque d’un accident nucléaire est l’argument le plus fort pour l’arrêt du nucléaire civil. C’est peut-être l’objection la plus sérieuse et la plus fondée à l’utilisation de cette énergie, cela est vrai. Et c’est un point qui revient systématiquement dans les débats, ce qui traduit une vraie préoccupation chez les citoyens.

Le risque qu’un accident majeur se produise en France existe bel et bien, même si sa probabilité est extrêmement faible. Là comme ailleurs, le risque zéro n’existe pas.

Est-ce que, pour autant, cet événement très rare qu’est l’accident majeur, avec des conséquences importantes, doit nous conduire à sortir du nucléaire en France ? Un tel raisonnement, bien que séduisant et somme toute assez confortable, nous conduit à une impasse, et nous amènera à répondre par la négative à cette question.

Tout d’abord, si, parce qu’il y a risque d’un accident, même très faible, il faut sortir du nucléaire, alors il va falloir faire la liste de tous les domaines où il y a des risques comparables, et en sortir aussi si on veut être cohérent et ne pas motiver une telle décision juste pour « surfer » sur une peur. (voir plus loin explication autour de l’accident de Fukushima)

Sortir de l’hydraulique ?

Prenons l’exemple de Grenoble. Cette agglomération est entourée de barrages qui, s’ils venaient à se rompre, produiraient une vague de boue et de débris de la hauteur d’un bâtiment de quatre étages et qui déferlerait sur la ville à près de 200 km/h (scénario catastrophe décrit dans le PPRI2 [Plan de prévention des risques d’inondation]). On disposerait de quelques minutes pour prévenir les 400 000 habitants de l’agglomération. Et cette vague emporterait tout, y compris des usines du secteur de la chimie, avec des produits hautement toxiques qui seraient disséminés.

Le bilan serait catastrophique : des dizaines de milliers de victimes et des vallées polluées à jamais. Bien sûr, on pourra objecter que, pour qu’un barrage se rompe, il faut qu’il y ait de gros défauts de conception et de construction. D’autre part, ce type de rupture donne des signes et prévient, le plus souvent, et donc on aura toujours le temps d’évacuer, et même de réparer le défaut ou de vider le barrage. Mais, comme pour le nucléaire, toutes ces objections ne réduisent pas le risque à zéro. Cela reste malgré tout possible. Alors, faut-il sortir de l’hydraulique ?

Sortir de la chimie ?

Des sites industriels à risque, classés Seveso, sont présents par centaines sur tout notre territoire. Ils touchent essentiellement le secteur de la chimie, crucial dans tous les aspects de nos vies. Sur le Rhône, il en existe qui peuvent déverser des poisons mortels et polluer le fleuve de façon irréversible pour des milliers d’années. Ce sont des scénarios catastrophes qui existent, qui sont très officiels et pris au sérieux par les préfectures. Dans le cas d’une explosion avec déversement de produits hautement toxiques, il y aura des victimes, mais aussi un environnement pollué pour des générations. Et insistons sur ceci : malgré toutes les précautions prises, le risque est réduit mais pas nul. Faut-il pour autant renoncer au secteur de la chimie ?

Arrêter les recherches en biochimie, sur les virus, les bactéries ?

Mettre au point de nouveaux vaccins, comprendre le fonctionnement des virus, faire reculer les maladies, n’est pas sans risque, car la dissémination des germes sur lesquels on travaille pourrait provoquer des catastrophes sanitaires à l’échelle planétaire – cela a inspiré de nombreux films « catastrophes » d’ailleurs. Pour réduire au minimum ces risques, les laboratoires dans lesquels ces recherches s’effectuent sont extrêmement surveillés, avec des protections et des mesures draconiennes. Il y a ainsi de multiples barrières de protection à franchir avant que les virus ne puissent sortir. C’est rassurant, mais, encore une fois, le risque n’est pas nul : il y a toujours une possibilité qu’un supervirus sorte et décime les populations. Ces laboratoires sont dits« P4 »3, il en existe deux en France et une bonne vingtaine dans le monde. Faut-il, au nom du risque d’une possible épidémie mondiale, abandonner pour autant ces recherches, et donc mettre un frein à tout progrès dans le domaine de la médecine ?

Sortir du pétrole, du gaz et du charbon ?

On peut en dire autant de la possible explosion d’un navire transportant du GNL (gaz naturel liquéfié) : une boule de feu de 1 km de diamètre pourrait se former lors d’une telle explosion en plein port (scénario très officiel qui sert de référence aux préfectures). On pourrait aussi parler du risque de marée noire, toujours réel : des millions de tonnes de pétrole avec, plus grave, les métaux lourds contenus dans ce pétrole polluant de façon irréversible des écosystèmes entiers. Nous avons vu également la pollution silencieuse du charbon, qui n’est pas un risque mais une réalité quotidienne. Et ces trois énergies émettent beaucoup de CO2. On pourrait donc aussi parler du risque climatique qui est une catastrophe globale qui pourrait être classée XXL pour ses conséquences en comparaison avec les risques industriels (des centaines de millions de victimes dans un proche avenir ?).

Au nom de tous ces risques, faut-il plutôt prioritairement sortir du pétrole, du gaz, du charbon ?

À partir de ces exemples, on comprend que si on généralise le raisonnement avec le nucléaire, il faudrait alors « sortir de tout », organiser des référendum sur la sortie de l’hydraulique, de la chimie, de la biologie, du gaz, du pétrole, du charbon, ce qui pose tout de même un gros problème.

Et si on reprend la logique de la carte de France imprimé par les partisans de Mélenchon : il n’y aurait plus de place en France où vivre:

Sortir du nucléaire pour entrer dans le charbon et le gaz…

Par ailleurs, il ne faut jamais oublier que sortir de certains risques (par exemple le risque du nucléaire) c’est entrer dans d’autres risques majeurs, qui ne sont d’ailleurs plus vraiment de simples risques, mais des dangers avérés avec des conséquences certaines (les pollutions quotidiennes, le réchauffement climatique, la pénurie d’énergie…). En effet, aujourd’hui, et l’Allemagne le démontre à grande échelle, sortir du nucléaire implique forcément d’entrer dans le charbon et le gaz. Avec le cas allemand, la fable du nucléaire remplacé par de l’éolien et du photovoltaïque, le tout accompagné d’une diminution de la consommation, ne fait plus illusion : ce que les professionnels clament depuis des années finit par s’imposer comme une évidence. On se débarrasse du risque nucléaire pour mieux embrasser les conséquences du charbon et du gaz : les 5°C de réchauffement climatique d’ici 2100, les famines généralisées touchant des milliards d’êtres humains, sans compter l’ empoisonnement par les métaux lourds de la biosphère ainsi que l’acidification des océans .

Tous ces éléments doivent être débattus démocratiquement. Car, après tout, si les citoyens en ont conscience et qu’ils décident malgré tout de « préférer » les risques et pollutions quotidiennes liés aux énergies fossiles, et toutes leurs conséquences à l’échelle planétaire, plutôt que le risque nucléaire, c’est la démocratie qui s’exprime, et ce sera alors une décision légitime. Par contre, ce qui est illégitime, c’est de mettre en avant uniquement les risques du nucléaire, de faire peur en taisant les problèmes que posent les autres alternatives.

Amar Bellal

Amar Bellal, ingénieur de formation (INSA de Lyon), professeur agrégé de génie civil à l'IUT de Rennes, rédacteur en chef de la revue du PCF « Progressistes » et membre du Conseil national du PCF, auteur du livre « Environnement et énergie » (2016). Auteur de « Environnement et énergie, comprendre pour débattre et agir » aux éditions du « Temps des Cerises »

—————-

POUR APPROFONDIR (pour ceux vraiment intéressés par le sujet) :

—————————————————–

Le nucléaire, ses pollutions et ses déchets : une spécificité particulière, par rapport aux autres activités industrielles ? Spécificité qui justifierait de bannir cette activité du champs humain ?

Il est ici fait référence aux pollutions dues aux trois accidents nucléaires et à la production des déchets hautement toxiques et à vie longue (plusieurs centaines de milliers d’années). C’est ce qui fait dire à certains que le nucléaire a une spécificité particulière et qu’il doit être banni des activités humaines.

Mais lorsqu’on compare ces pollutions à celles découlant d’autres accidents, notamment du secteur chimique, il n y a pas lieu de placer ce type de pollution comme un phénomène « à part ». L’accident de Bhopal4 ne nous a pas conduits, par exemple, à un débat pour « sortir de la chimie » et ni même à lancer l’idée d’un tribunal pour juger des « crimes de la chimie » ; cette attitude absurde prévaut pourtant lorsqu’il est question du nucléaire civil5. Bhopal a pourtant un bilan plus lourd, sur le plan sanitaire et humain, que tous les accidents nucléaires réunis. La réaction pour le cas de Bhopal a été autre : refonte des normes de sûreté, campagne contre le comportement des multinationales dans le tiers monde… c’est ce type de réaction qu’il faudrait avoir pour le nucléaire. De même, les 100 t de cyanure rejetées dans la biosphère par l’accident de Tianjin6 en août 2015 n’a pas déclenché la création d’un réseau « sortir de la chimie » ni le déroulement de manifestations un peu partout dans le monde.

Inutile de répéter que les déchets chimiques, rejetés quotidiennement par diverses activités industrielles, ont eux aussi une durée de vie infinie et contaminent toute la biosphère en fonctionnement normal (tous les jours, tous les ans). C’est alors bien plus grave que le nucléaire, activité où les rejets ne se font qu’en cas d’accident ! D’autre part, les volumes ne sont pas du tout identiques. Rappelons que la totalité des déchets nucléaires à vie longue, pour tout le parc nucléaire français, depuis sa création jusqu’à nos jours, a un volume de la taille d’une piscine olympique. Rappelons encore une fois que ces déchets sont confinés et maîtrisés : on se préoccupe de leur devenir, et c’est tout le débat autour du site de stockage Cigéo7 . Les déchets chimiques sont au contraire cent fois plus volumineux et sont, eux, tout simplement rejetés dans la nature.

————————————–

Sur l’accident de Fukushima et sur les enjeux de la sureté nucléaire.

Ce qui a entrainé un accident majeur à Fukushima, c’est la perte des systèmes de refroidissement du combustible. Deux scénarios principaux sont alors possibles dans le cas d’une perte de refroidissement, y compris de secours, du réacteur qui conduirait à la fusion du combustible à l’intérieur de l’enceinte de protection.

1. Si l’enceinte de protection remplit son rôle, alors la pollution restera confinée et les populations, après avoir été dans un premier temps évacuées, pourront retrouver leur domicile au bout de quelques jours. Une grosse frayeur, mais pas vraiment de catastrophe : c’est ce qui s’est passé pour l’accident de Three Mile Island (TMI, 1982). Notons que les réacteurs Français sont de ce type, car à l’origine ce sont des réacteurs de conception Etats-uniennes.

2. Si l’enceinte ne remplit pas son rôle, ou le remplit imparfaitement, ou, pis, si elle est inexistante (le cas de Tchernobyl), alors il y a rejet dans l’environnement et on peut s’attendre à des centaines de kilomètres carrés de terre polluée et inhabitable pendant des années, et à de nombreuses victimes si les mesures d’évacuation et de prise de pastilles d’iode n’ont pas été faites rapidement, dès les premiers signes de l’accident. C’est le scénario catastrophe que les autorités de sûreté de tous les pays cherchent à tout prix à éviter.

Il faut donc franchir plusieurs barrières pour en arriver à une catastrophe de type Fukushima : à la fois perte complète de refroidissement (avec des systèmes de secours défaillants) et enceinte qui ne confine pas efficacement la pollution.

En France, il existe une Autorité de sûreté nucléaire indépendante, qui a vraiment le pouvoir de faire arrêter un réacteur si ses prescriptions ne sont pas respectées. Elle a plusieurs fois arrêté le chantier de Flamanville, par exemple. Ajoutons qu’à chaque accident il y a un retour d’expérience.

Attardons-nous sur le cas de Fukushima. Lors de l’accident, l’opérateur japonais, Tepco, a dû procéder à des dégazages, en clair évacuer de l’air fortement pollué de l’intérieur du réacteur vers l’extérieur afin de diminuer la pression de l’enceinte. Si, avant d’évacuer cet air, on l’avait fait passer à travers des filtres à sable8, la pollution à Fukushima (due en partie à ces dégazages) aurait été fortement réduite, car les particules radioactives auraient été piégées par ce dispositif. D’autre part, tout le monde a vu à la télévision les explosions des toits en structures métalliques abritant l’enceinte de protection des réacteurs. Cela est dû à l’accumulation d’hydrogène dégagé à cause des fortes températures dans le réacteur. Avec un simple dispositif qui « piégerait » cet hydrogène, ces explosions auraient été évitées et n’auraient pas endommagé l’enceinte de protection.

Il se trouve que ces deux systèmes – filtres à sable et pièges à hydrogène – ne coûtent que quelques centaines de milliers d’euros, ce qui est, toutes proportions gardées, dérisoire. En France, toutes les centrales disposent de tels systèmes, et ce depuis… les années 1980 ! En effet, à la suite de l’accident de Three Mile Island, les autorités ont imposé de rajouter ces dispositifs sur tous les réacteurs français.

Alors, pourquoi Tepco, en plus de ne pas avoir pris suffisamment au sérieux les conséquences d’un tsunami – les groupes électrogènes de secours, parce que non protégés, ont été inondés par la vague du tsunami –, n’a pas investi dans de tels systèmes connus de tous les opérateurs mondiaux ? Est-ce dû au fait qu’il n’existe pas au Japon d’autorité de sûreté vraiment indépendante qui lui aurait imposé une telle mesure ? En effet, il faut savoir que c’était Tepco qui inspectait les sites de Tepco, avec tous les faux rapports d’inspection et les « arrangements » du fait de la confusion des rôles.

Ce long développement pour bien faire comprendre qu’il n’y a pas de fatalité. La sûreté, cela se construit, cela demande des moyens… et on apprend avec l’expérience. Mais il faut être clair et honnête : le risque nul n’existe pas pour autant, pas même avec des systèmes de sûreté les plus performants. On peut le réduire, et par exemple l’EPR9 est un nouveau réacteur qui divise par dix ce risque par rapport aux réacteurs actuels, mais il ne le réduit pas à zéro. Il subsistera toujours une probabilité qu’un tel événement provoque une catastrophe, y compris en France. Mais comme nous venons de le voir, des catastrophes comparables peuvent avoir lieu dans d’autres secteurs, ce qui nous conduit pas pour autant à prôner la sortie de l’hydraulique, de la chimie etc : la bataille est ailleurs, dans l’entreprise, dans les organisations du travail, dans l’exigence de service public etc…

119 milliards de tep à produire en 2050, voir la contribution du congrès, disponible dans ce blog : « contre l idéologie de la décroissance, pour un nouveau mode développement et l’émancipation de toute l’humanité » A. Bellal

2Document téléchargeable sur http://www.sassenage.fr/sites/default/files/webmaster/SEP...

4. Catastrophe industrielle survenu en Inde en 1984. Le décompte officiel fera état initialement de 3 598 morts, puis de 7 575 en octobre 1995. Les associations de victimes estiment à plus de 20 000 le nombre de décès causés par cet accident (http://www.bhopal.net).

5Un « tribunal d’opinion pour juger les crimes du nucléaire civil » a bien été lancé sous une forme de pétition. Il n y a curieusement pas d’équivalent aussi extrême pour le charbon ou le secteur de la chimie.

7Francis Sorin, « Cigéo : vers un stockage profond pour les déchets nucléaires de forte radioactivité », in Progressistes no 10, octobre-novembre-décembre 2015 (revue-progressistes.org).

8Le filtre à sable est un dispositif de sûreté qui n’est utilisé qu’en situation accidentelle grave. Il permet de décomprimer l’enceinte tout en retenant l’essentiel des produits radioactifs.

9EPR : réacteur pressurisé européen, (initialement European Pressurized Reactor, puis Evolutionary Power Reactor). Quatre réacteurs de type EPR sont en cours de construction dans le monde : un en Finlande, à Olkiluoto ; un en France, à Flamanville ; deux en Chine, à Taishan.

10:16 Publié dans Actualités, Connaissances, Planète | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : nucléaire, insoumis, pcf, bellal |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

11/02/2018

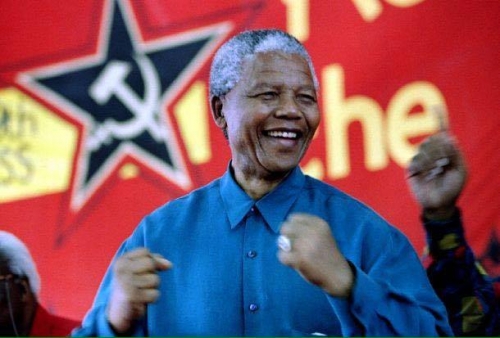

NELSON MANDELA LIBRE !

Il y a 28 ans, dans l’après-midi du 11 février 1990, Nelson Mandela était libéré. Le leader de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud aura passé 27 ans 6 mois et 6 jours en prison.

Il dira plus tard en recevant le Prix Nobel de la Paix: « Qu'il ne soit jamais dit par les générations futures que l'indifférence, le cynisme et l'égoïsme nous ont empêchés d'être à la hauteur des idéaux humanistes. Que chacune de nos aspirations prouve que Martin Luther King avait raison, quand il disait que l'humanité ne peut plus être tragiquement liée à la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre. Que les efforts de tous prouvent qu'il n'était pas un simple rêveur quand il parlait de la beauté de la véritable fraternité et de la paix, plus précieux que les diamants en argent ou en or. »

Le prix de la paix

Le prix de la paix

(Ou lettre à ceux qui se croient trop riches pour donner.)

Hiroshima violée,

une journée

-rappelez-moi la date-

y'a trop de dates

et si peu de mémoire…

Une bombe a fécondé la vierge

de mort-nées,

de prématurés,

et d'enfants pleins de haine….

Qui tuent le matin,

puis se souviennent la nuit ;

Puis retuent le matin,

et se ressouviennent la nuit

du viol public….

Ali a sept ans,

cela ne signifie pas qu'il est enfant,

mais qu'il était né sept ans avant…

M'man est blanche,

P'pa est noir,

je m'appelle Jimmy

et je ne dis pas les champs….

Je raconte quatre murs,

et je chante à travers mon trou,

le soleil sur Ellizabeth-ville,

et"Nous vaincrons" de Martin Luter King,

et Mandela, et la souffrance,

Et j'crache ma misère a la face de mon bourreau…

Et on demande aujourd'hui,

a Ali…et a combien d'autres ? !

De chanter la paix parmi les peuples,

de compter le nombre de leurs amis,

et de dire qu'elle est belle la vie

Ali ne peut pas savoir,

ni moi,

ni vous, non plus,

qu'il fut un temps,

ou les gens vivaient de pain, d'amour,

Et de poésie ;

Ali n'a pas le temps de savoir,

il compte les tombes pour raconter ses amis…

Moi, je sais,

c'est mon rêve, chaque nuit…

Vous vous saviez,

mais vous ne rêvez plus

Depuis que les boulangers sont partis faire la guerre,

et que l'amour est vendu aux enchères,

et les poètes mis en cage…

Mais moi,

je crois en Hikmet

et je lis Moloise ;

Et je vous dis qu'un jour,

Vous écouterez ma voix qui n'est pas

belle,

vous lirez mes poèmes qui ne sont pas

beaux,

parce qu'il vous chanteront l'espoir,

et Ali, Et les autres,

et pour avoir la paix,

Vous serez prêts à payer….

Fin 1985.

15:35 Publié dans Actualités, International | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paix, mandela, libération |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |