12/07/2013

Fête de l'Humanité. Divertimento, l'orchestre symphonique du 93 qui rend la musique classique populaire

Zahia Ziouani est une chef d’orchestre précoce et talentueuse qui, à l’âge de 35 ans, a déjà tenu la baguette d’ensembles illustres.

Zahia Ziouani est une chef d’orchestre précoce et talentueuse qui, à l’âge de 35 ans, a déjà tenu la baguette d’ensembles illustres.

À la tête du Conservatoire de musique et de danse de Stains, et de Divertimento, orchestre symphonique avec lequel elle revient sur la grande scène de la Fête de l’Humanité 2013, cette jeune femme de conviction s’efforce de démocratiser la musique classique. Entretien.

Vous êtes femme et chef d’orchestre. Chose rare. En tirez-vous une fierté ? Comment êtes-vous perçu dans ce milieu réputé masculin ? Zahia Ziouani. La présence de femmes au sein des orchestres philharmoniques est récente. Il y a peu encore, certains orchestres en Europe interdisaient les femmes. L'orchestre philharmonique de Vienne en est le plus grand exemple. Depuis dix, douze ans, les choses évoluent. Très jeune, j'ai été passionnée par ce métier. Ne venant pas de ce milieu, peut-être était-ce par naïveté, mais jamais je n'ai pensé que ce métier m'était impossible. Avec le recul, cela reviendrait à vouloir être cosmonaute ou président de la République! J'ai commencé très jeune et ne souhaitais pas attendre 40 ou 50 ans avant d'exercer. Quand on est jeune et femme, il est vrai que c'est un peu compliqué. L'idée reçue voudrait qu'une femme n'ait pas l'autorité nécessaire pour diriger un orchestre. Pour cela, j'ai créé mon orchestre, Divertimento, afin d'apporter la preuve que j'étais capable de diriger. Aujourd'hui, mon challenge est de convaincre le monde musical que je suis en mesure de diriger de grands orchestres. Sur l'estrade face à l'orchestre, je ne me pose pas la question de savoir si je suis une femme ou un homme. Je veux être un bon chef simplement, être efficace, exigeante et innovante dans mon travail.

Zahia Ziouani. La présence de femmes au sein des orchestres philharmoniques est récente. Il y a peu encore, certains orchestres en Europe interdisaient les femmes. L'orchestre philharmonique de Vienne en est le plus grand exemple. Depuis dix, douze ans, les choses évoluent. Très jeune, j'ai été passionnée par ce métier. Ne venant pas de ce milieu, peut-être était-ce par naïveté, mais jamais je n'ai pensé que ce métier m'était impossible. Avec le recul, cela reviendrait à vouloir être cosmonaute ou président de la République! J'ai commencé très jeune et ne souhaitais pas attendre 40 ou 50 ans avant d'exercer. Quand on est jeune et femme, il est vrai que c'est un peu compliqué. L'idée reçue voudrait qu'une femme n'ait pas l'autorité nécessaire pour diriger un orchestre. Pour cela, j'ai créé mon orchestre, Divertimento, afin d'apporter la preuve que j'étais capable de diriger. Aujourd'hui, mon challenge est de convaincre le monde musical que je suis en mesure de diriger de grands orchestres. Sur l'estrade face à l'orchestre, je ne me pose pas la question de savoir si je suis une femme ou un homme. Je veux être un bon chef simplement, être efficace, exigeante et innovante dans mon travail.

Vos parents ne sont pas du sérail, vous êtes ancrée en Seine-Saint-Denis et venez d'un milieu modeste, comment avez-vous eu accès à la musique classique ?

Zahia Ziouani. Mes parents aimaient la musique classique. C'est un héritage familial. Par ailleurs, j'ai grandi à Pantin, ville à l'époque communiste, où existait une prise de conscience concernant les politiques culturelles à mener pour favoriser l'accès à la culture. J'ai pu devenir chef d'orchestre car j'ai pu grandir dans cette ville. Si j'avais grandi dans une autre ville, je ne suis pas certaine que j'aurais eu accès à la musique. J'ai également eu la chance de rencontrer des professeurs intéressants et exigeants. Dès lors, quand j'ai débuté comme musicienne professionnelle, se posait la question de savoir où et comment. M'installer en Seine-Saint-Denis apparaissait comme une évidence. Il était important d'être utile, d'associer la dimension artistique à la transmission. Il était important de transmettre à mon tour ce que j'avais reçu. C'est un engagement fort que je porte d'être présente sur ce territoire. Petite, pour aller au concert, il fallait se rendre à Paris. Je n'ai plus envie de cela maintenant. Si une famille veut se rendre au concert, il est important qu'elle puisse le faire à Sevran, Stains ou Villiers-le-Bel, qu'il y ait des temps forts de musique classique sur ces territoires. Certains décideurs politiques ne voient la banlieue que par le prisme de la culture urbaine et ne développent les actions culturelles qu'en ce sens. Il est dommage d'opposer les arts entre eux.

Les concerts de musique classique représentent 7% des pratiques culturelles des Français. Comment amener les catégories populaires à la musique classique ?

Zahia Ziouani. La gratuité a beaucoup été développée pour encourager à la pratique. À mon sens, ce n'est qu'un aspect. L'environnement culturel est très important. Il est nécessaire d'apporter quelque chose de supplémentaire aux aspects pécuniaires, souvent et uniquement mis en place. Il existe des problématiques concrètes qu'il convient de résoudre. Une famille de Stains désireuse de se rendre à Paris pour un opéra, même gratuit, rencontre des difficultés. Après 21 heures, les bus ne circulent plus. Certains quartiers sont enclavés. Puis la France est métissée. Or la musique classique appartient au patrimoine européen. Elle n'est pas forcément leur référence, ce n'est pas un chemin naturel pour eux. Il nous faut prendre le temps d'expliquer. C'est un travail de terrain. La question est de savoir comment nous, musiciens, devons travailler en destination de ces nouveaux publics. Pour ma part, je travaille beaucoup avec les maisons de quartier et les centres socio-éducatifs. Les rencontres entre le public et les musiciens existent peu. Nous allons en amont les rencontrer pour les inciter à venir, pour garantir une diversité culturelle mais aussi sociale. Mon parcours m'amène à penser autrement. Il est d'ailleurs regrettable que l'aspect artistique soit relégué parfois au second plan. Une même symphonie de Beethoven jouée à la Cité de la musique sera reconnue quand, à Stains, ce sera vu comme du travail socioculturel.

Comment expliquez-vous ce distinguo ?

Zahia Ziouani. Les décideurs politiques, institutionnels et musicaux ne se déplacent pas et restent dans Paris. Ils vont plus facilement aller voir ce qu'il se passe, par exemple, au Venezuela plutôt que de passer le périph et venir observer les projets développés en Seine-Saint-Denis ! Il existe une vraie méconnaissance. Jamais un ministre ne se déplace ici pour un événement culturel. Pour certains, c'est moins glamour de venir à Stains qu'aller à la salle Pleyel. Nous manquons de visibilité, donc notre travail de terrain est peu pris en compte.

Vous avez signé l'appel du 93 (En 2005, suite à la demande des collégiens et du reste de la population de Seine-Saint-Denis qui veulent faire changer les regards sur ce département, le conseil général décide de réunir 93 personnalités du monde sportif et associatif, des artistes, des militants pour mettre en avant la dynamique de solidarité et de fraternité qui existe dans le département. Il a été signé par plus de 2 500 personnalités dont Zahia Ziouani), la musique est-elle aussi une manière de changer le point de vue sur ce département ?

Zahia Ziouani. Complètement. Cet appel a permis de fédérer. Oui, la Seine-Saint-Denis connaît des difficultés mais il existe des gens de valeur, des musiciens de grand talent. C'est une manière pour moi de valoriser ce département. Il est important de briser l'image et la fatalité.

Vous dirigez aussi un orchestre à Alger, quel rapport entretenez-vous avec l'Algérie?? Est-ce la même démarche que celle que vous menez en Seine-Saint-Denis ?

Zahia Ziouani. Au départ, ma démarche était personnelle. L'Algérie est le pays de mes origines. Ces visites ont créé un déclic et m'ont permis de développer un univers artistique. En Algérie, nous prenions le soin que la musique classique arabe puisse être également représentée. Il n'y a aucune raison de prioriser. À partir de là, j'ai commencé à travailler sur des musiques classiques extra-européennes et à leur donner une place dans les programmations. Cette année, dans le cadre de Marseille-Provence 2013, nous travaillons autour de la Méditerranée. Nous mêlons musique classique, traditionnelle et contemporaine. Mes origines n'ont cependant aucun rapport là-dedans. Nous travaillons aussi autour du jazz. Un orchestre peut aborder des esthétiques diverses. Pour mon travail sur l'Algérie, il était intéressant de montrer que les rapports avec la France n'ont pas été que compliqués. Ils ont été très riches également. Camille Saint-Saëns, par exemple, a beaucoup puisé dans la musique traditionnelle algérienne pour ses compositions.

Vous qui êtes sensible à la démocratisation de la culture, quel sens accordez-vous à la Fête de la musique ?

Zahia Ziouani. J'aime l'aspect festif même si j'aimerais que cette fête dure toute l'année. J'aime ce moment de partage et de vivre ensemble. Il s'agit d'un événement festif et populaire mais qui montre ses limites. Il s'agit d'un gros coup d'éclairage quand tout au long de l'année des questions ne sont pas abordées. L'aspect populaire de la musique ne se pose que le jour de cette fête. Or je suis persuadée qu'au même titre que le sport, la musique classique peut fédérer et être populaire.

Cette année sera votre deuxième participation à la Fête de l'Humanité. Que représente-t-elle ?

Zahia Ziouani. Je trouve courageux que la grande scène accorde de la place à la musique classique à côté du rock, de la chanson ou de la pop. Ces moments sont importants, notamment quand on voit les programmes de télévision de plus en plus mauvais, avec une place toujours plus tardive de la culture dans les grilles. Cette fête populaire rejoint les valeurs que je défends. Jouer une oeuvre classique devant 60.000 personnes est très stimulant. Et pour tout dire, je vais à la Fête de l'Huma tous les ans depuis que je suis petite, alors pouvoir aujourd'hui en devenir acteur est très flatteur.

Zahia Ziouani et l’Orchestre Divertimento seront, le 14 septembre, sur la grande scène de la Fête de l’Humanité.

18:54 Publié dans Actualités, ACTUSe-Vidéos, Entretiens, Musique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : l'humanité, austérité, patric le hyaric, la courneuve, divertimento, musique classique, fête de l'humanité 2013, zahia ziouani |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

25/06/2013

Emmanuel Todd « Un nouvel élan au rêve français de l’homme universel »

NOUVEAU : Version française suivie par la traduction anglaise. (article followed by an English version)

NOUVEAU : Version française suivie par la traduction anglaise. (article followed by an English version)

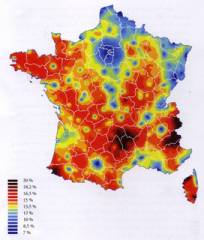

L’historien, démographe et anthropologue Emmanuel Todd vient de faire paraître, avec le démographe Hervé Le Bras, un ouvrage (1) qui s’appuie sur une analyse de 120 cartes de France, à partir de nombreuses études et statistiques. Leur mise en perspective fait tomber nombre d’idées reçues en autant de paradoxes. Le Mystère français constitue un diagnostic puissant.

Dans le Mystère français vous présentez un portrait hexagonal assez nuancé. Comment faut-il comprendre ce diagnostic ?

Emmanuel Todd. Nous avons surtout analysé une contradiction entre la superstructure économique et l’infrastructure mentale. Nos cartes de la déroute industrielle sont parmi les plus inquiétantes qui soient ! Nous mesurons les inégalités de richesse. Nous décrivons les effets de la crise. Mais dans l’éducation, la démographie et la vie familiale, nous constatons un autre mouvement. Le niveau éducatif moyen a progressé.

Emmanuel Todd. Nous avons surtout analysé une contradiction entre la superstructure économique et l’infrastructure mentale. Nos cartes de la déroute industrielle sont parmi les plus inquiétantes qui soient ! Nous mesurons les inégalités de richesse. Nous décrivons les effets de la crise. Mais dans l’éducation, la démographie et la vie familiale, nous constatons un autre mouvement. Le niveau éducatif moyen a progressé.

L’émancipation des femmes se poursuit et s’accélère. La fécondité, sans distinction de classes sociales, atteint un niveau plus que raisonnable. L’espérance de vie n’a jamais été aussi élevée. Les taux d’homicides et de suicides sont en baisse. Nous sommes là dans le monde réel. Cette contradiction est importante à souligner. Il y a eu deux interprétations dominantes de ce livre. D’un côté, « la France ne va pas si mal ». Et de l’autre, « la France qui va mal et celle qui va bien ». En réalité, c’est un livre qui dit : « Attention, il y a une contradiction entre la vision des classes dirigeantes, qui agissent comme si leur pays n’existait pas et produisent une catastrophe économique, et une réalité vivante dont il faut tenir compte. » La crise du système politique français réside dans cette méconnaissance. C’est un livre dont on pourrait faire un usage révolutionnaire.

Plus de trente ans après l’Invention de la France, vous proposez un profil actualisé du pays avec toujours ce que vous appelez « la main du passé » ?

Emmanuel Todd. Il y a trente ans, nous nous étions amusés à mettre en avant la diversité persistante de la France. Cette fois-ci, nous aurions pu simplement constater qu’en dépit du changement mental, il existait toujours des zones anthropologiques et religieuses. En fait, nous découvrons que le changement social, et même son accélération sont portés et guidés par les vieilles zones anthropologiques. Les structures familiales et religieuses ne sont pas des éléments qui subsistent mais qui agissent. Prenons l’exemple de l’éducation. Il y a d’abord eu un décollage précoce des zones culturelles de famille souche d’Occitanie. Puis les zones où le catholicisme vient tout juste de s’effondrer, une constellation périphérique, à l’ouest et à l’est, ont atteint des performances maximales. Le catholicisme est mort métaphysiquement mais il est vivant socialement et semble produire des effets. Nous avons utilisé le concept de « catholicisme zombie ».

Vous distinguez deux grandes zones qui traversent la France même si elles recouvrent une hétérogénéité ?

Emmanuel Todd. Il existe une opposition fondamentale entre deux formes complémentaires. Un long bassin parisien, entre Laon et Bordeaux, et la façade méditerranéenne constituent ensemble la France précocement déchristianisée, marquée par l’idéal révolutionnaire, républicain et laïque. Son cœur est occupé par une famille individualiste égalitaire. Autour, dans la périphérie, il y a la France catholique, une France de la hiérarchie. Il existe des cartes anciennes de cette opposition. Celle de l’Américain Timothy Tackett montre que ces zones apparaissent à l’occasion de l’acceptation ou du refus de la Constitution civile du clergé en 1791.

En partant du diagnostic d’un « catholicisme zombie », vous définissez en creux une « dépression postcommuniste » ?

Emmanuel Todd. C’est l’élément le plus important pour moi. La dépression qui s’est installée dans les régions et les milieux populaires de l’espace idéologique communiste d’après-guerre : difficultés scolaires, taux de chômage élevés, phénomènes de désagrégation sociale. Le communisme était une croyance collective structurante. Il jouait un rôle formidablement positif dans la vie des milieux populaires. Il incarnait l’idée de progrès, un contrôle des mauvais instincts xénophobes. Il avait foi en la culture… Tout cela a implosé, dans la honte, à cause du stalinisme. Il y a donc aujourd’hui un immense vide. Du point de vue de l’anthropologue, je dirai qu’un PS dominé par le catholicisme zombie ne peut pas représenter toute la gauche française. Quelque chose manque dans la culture politique française et la représentation. Le Parti communiste était l’incarnation ultime de la Révolution française, une révolution qui, dans ses principes, n’est pas morte.

Vous montrez que certains changements pourraient engendrer une droitisation idéologique ?

Emmanuel Todd. Dans les années 1950, tout le monde savait lire mais seulement quelques-uns avaient fait des études supérieures. C’était une époque de démocratie en ascension. La masse de la population imitait et contestait la classe supérieure, elle regardait vers le haut et vers l’avant. Le progrès était à l’ordre du jour. Aujourd’hui, parmi les moins de trente-cinq ans, le groupe le plus nombreux est constitué de ceux qui ont fait des études supérieures. Il y a ensuite ceux qui ont suivi des études secondaires et techniques. Enfin, 10 à 12 % des jeunes restent bloqués au niveau du primaire et ont parfois des difficultés de lecture. Nous sommes dans un monde différent. Les diplômés supérieurs regardent vers l’extérieur, vers les espaces infinis de la mondialisation culturelle. Le groupe intermédiaire a peur de retomber. Il regarde avec crainte les 10 à 12 % de non-diplômés. Ce monde-là regarde vers le bas, et vers l’arrière. Il est structurellement orienté à droite. Par ailleurs, la société est en voie de vieillissement, ce qui favorise le conservatisme en politique.

Mystère français là encore, cette droitisation s’exprime de façon paradoxale ?

Emmanuel Todd. Depuis l’écriture du livre, la situation a quelque peu évolué. Pour moi, nous n’en sommes plus maintenant à la droitisation en général, mais à celle du… gouvernement socialiste ! Et je commence à sentir un glissement européiste et libéral du PS qui pourrait nous amener, à notre immense surprise, au-delà de ce dont le sarkozysme a été capable. Car le plus paradoxal dans ce livre est de noter que les bastions du PS se situent maintenant dans les régions qui historiquement croient moins que les autres en la liberté de l’individu, en l’égalité des hommes, ou en l’importance de l’État comme régulateur. On peut se demander alors si le PS ne se trouve pas lui-même marqué par ce basculement.

C’est aussi vrai de la droite, dans un sens opposé. Jérôme Fourquet, de l’Ifop, nous a permis d’accéder à des données difficiles à obtenir, tel le cumul des intentions de vote par catégories socioprofessionnelles et par régions. Les milieux populaires de Champagne-Ardenne, au cœur de la France égalitaire, ont voté majoritairement pour Sarkozy au second tour. Au regard de son implantation locale, l’UMP se retrouve traversée par des tendances égalitaires.

Le pouvoir sarkozyste était décomplexé, c’est le moins qu’on puisse dire, du côté de la xénophobie, fort doué pour la désignation de boucs émissaires, musulmans, immigrés, Roms, corps intermédiaires, professeurs, syndicats… Mais il n’était pas parvenu à déréguler le marché du travail ou à attaquer l’État social comme le PS est en train de le faire, avec l’aide de la CFDT (CFTC déconfessionnalisée), et donc incarnation syndicale du catholicisme zombie.

Au fond, puisque vous dites que le PS et l’UMP sont traversés par de fortes contradictions et que la France est beaucoup plus fragmentée qu’elle n’y paraît, peut-elle repartir en étant en accord avec elle-même, à partir de l’égalité qu’elle a toujours mise en avant ?

Emmanuel Todd. Il y a un élément qui n’est pas dans le livre, mais que le livre peut éclairer. Quid de l’Europe, où les nations divergent encore plus que les provinces françaises ? Dans le contexte de sociétés vivant une crise de l’hyper-individualisme, les gens sont isolés et angoissés et, inévitablement, ils vont, partout, rechercher dans leur histoire, dans leurs traditions, les forces de l’adaptation.

La réalité de l’Allemagne est qu’elle est en phase de renationalisation, phénomène absolument conscient depuis sa réunification. La France, aussi, mais de façon inconsciente, beaucoup plus complexe et lente, parce qu’elle est très diverse. Ses dirigeants, arc-boutés contre l’histoire, pensent qu’ils sont en train de sauver l’Europe, et surtout l’euro, dont la destruction est pourtant comme mécaniquement programmée par la divergence culturelle des nations.

En France, le concept de nation est apparu à gauche avec la Révolution française. Il est passé à droite vers 1900. Dans le vide produit par l’interminable agonie du concept européen, le Front national peut se permettre de proposer une version rétrécie, dégradée, ratatinée, de l’idée nationale. Il en donne une vision sinistre qui exclut et rejette de fait l’universalisme français.

C’est pour cela que je parle d’un front antinational. Ce dont nous avons besoin en France, c’est d’une renaissance à gauche de l’idée de nation, qui nous permette, libérés de la paralysie européenne, de retrousser nos manches et de résoudre nos problèmes économiques et sociaux.

Vous en concluez à un reflux inévitable du FN ?

Emmanuel Todd. Il est déjà en train de refluer dans toutes les grandes villes et dans la région parisienne. Le FN est parti de l’est de la France, grandement associé à la présence de l’immigration maghrébine. Mais son implantation se déplace régulièrement vers la zone centrale, vers l’espace révolutionnaire. Il décroche alors entièrement de ses bases départementales anti-maghrébines. On pourrait s’inquiéter que le Front national parvienne au cœur de la culture française. En réalité, l’arrivée dans cet espace égalitaire va le mettre au pied du mur.

Un mur qu’il ne peut pas sauter car il fonctionne sur deux dénonciations simultanément : celle des classes dirigeantes, composante égalitaire, celle d’un bouc émissaire étranger, composante inégalitaire et de fait antinationale en France. C’est, il est vrai, la posture habituelle d’un parti fasciste. Mais nous nous dirigeons vers une montée en puissance des phénomènes de classe et de contestation sociale des élites, déjà à l’origine du vote non au référendum de 2005.

Les difficultés sociales vont se multiplier et mettre plus encore en évidence l’impéritie de l’oligarchie dirigeante. Beaucoup plus qu’à une poussée massive du FN, je crois en une implosion globale de la représentation politique, redistribution générale des cartes, d’un coup et à la surprise de tous.

L’une de vos principales sources pour faire l’analyse critique des mouvements de la société se trouve être Marx ?

Emmanuel Todd. C’est vrai et c’est grâce, notamment, à la longue et permanente discussion que j’entretiens avec mon copain philosophe Bernard Vasseur autour des textes, en particulier ceux du jeune Marx. Pour l’analyse des phénomènes historiques et des conflits de classes, Marx a toujours été la figure totémique, le modèle du chercheur engageant toute sa vie dans sa quête intellectuelle, en dehors des structures universitaires, avec une impressionnante capacité à exprimer les choses cruellement et drôlement. Je ne peux être qu’admirateur de ce Marx-là. Mon livre de base, ici, cité dans Après la démocratie et dans le Mystère français, reste les Luttes de classes en France.

Que peut-on déduire de ce diagnostic pour notre avenir commun ?

Emmanuel Todd. L’accès de faiblesse du cœur égalitaire résulte de l’état intermédiaire, en ce moment politiquement inactif, de la grande région parisienne. Cette région représente une masse considérable, mais elle est aujourd’hui fragmentée. Les inégalités éducatives et économiques y sont plus fortes qu’ailleurs. Ceux qui ont un niveau éducatif très élevé y sont nombreux. Elle compte aussi beaucoup de jeunes et des immigrés de toutes origines.

Emmanuel Todd. L’accès de faiblesse du cœur égalitaire résulte de l’état intermédiaire, en ce moment politiquement inactif, de la grande région parisienne. Cette région représente une masse considérable, mais elle est aujourd’hui fragmentée. Les inégalités éducatives et économiques y sont plus fortes qu’ailleurs. Ceux qui ont un niveau éducatif très élevé y sont nombreux. Elle compte aussi beaucoup de jeunes et des immigrés de toutes origines.

Les taux de mariages mixtes y sont élevés. La région capitale constitue ainsi une sorte de chaudron expérimental où se fabrique la future culture centrale dominante de la France. C’est l’une des rares villes monde où soient en train de fusionner des populations de toutes origines religieuses et de toutes couleurs, et cela se fait dans la culture individualiste égalitaire française traditionnelle. Les évolutions sont encore trop récentes pour que le vieux rêve français d’un homme universel y prenne tout de suite un nouvel élan.

Mais dans vingt ou trente ans, lorsque la fusion sera réalisée, la région parisienne sera l’une des merveilles culturelles du monde. Elle reprendra le contrôle du système national. J’admets que les prochaines années vont être dures. Mais, en tant qu’historien et en tant qu’homme de gauche, je suis tout à fait tranquille pour l’avenir un peu plus lointain de mon pays.

(1) Le Mystère français, d’Hervé Le Bras et Emmanuel Todd, coédition Seuil-La République des idées, 2013. 336 pages, 17,90 euros.

Révolution anthropologique. Emmanuel Todd est un historien français, anthropologue, démographe, sociologue et essayiste. Chercheur à l’Institut national d’études démographiques (Ined), il développe l’idée que les systèmes familiaux jouent un rôle déterminant dans l’histoire et la constitution des idéologies religieuses et politiques.

Élève d’Emmanuel Le Roy Ladurie, son approche historique, basée sur l’histoire de longue durée, est celle de l’École des Annales de Fernand Braudel. Sa formation relève de l’empirisme anglo-saxon. C’est en 1976 qu’Emmanuel Todd publie la Chute finale, son premier livre. Il y annonce « la décomposition de la sphère soviétique ». Ce n’est peut-être pas tant le thème de ce travail qui surprend que la méthodologie historique qui produit une révolution dans les sciences sociales : la puissance de son analyse repose sur une interprétation anthropologique.

Depuis, il a été l’auteur de nombreux ouvrages et essais reprenant cette approche. L’Invention de la France, parue en 1981, voit ce travail d’analyse réalisé conjointement avec le démographe Hervé Le Bras. Il traite du cas français, intéressant parce qu’il est un modèle de diversité anthropologique au sein d’une seule nation.

"A Fresh Impetus To the French Dream of Universal Man"

Translated Saturday 6 July 2013, by

Historian, demographer and anthropologist Emmanuel Todd and Hervé Le Bras have just published a study based on 120 maps of France drawn from a great many studies and statistics, in the light of which many commonplaces are shown to be paradoxes. Altogether, Le Mystère français [1] (The French Mystery) provides a penetrating diagnosis.

Historian, demographer and anthropologist Emmanuel Todd and Hervé Le Bras have just published a study based on 120 maps of France drawn from a great many studies and statistics, in the light of which many commonplaces are shown to be paradoxes. Altogether, Le Mystère français [1] (The French Mystery) provides a penetrating diagnosis.

“HUMA”: In The French Mystery you draw a fairly balanced portrait of our hexagonal mainland. How do you account for this diagnosis?

EMMANUEL TODD: We have mostly analyzed a contradiction between the economic superstructure and the mental infrastructure. Our maps of the industrial rout are most disquieting. We measure inequality in wealth. We describe the effects of the crisis. But in education, demography and family life we find the opposite trend: average educational standards have improved. Women’s emancipation has been going on at a faster rate. The birth rate, irrespective of social class, has reached a more than reasonable level. Life expectancy has never been so high. Homicide and suicide rates are down. These figures give us a real picture. So the contradiction must be underlined.

Roughly, there are two ways of interpreting this book: on the one hand “France is not doing so badly”, and on the other, ”see the great divide between those that are doing badly and those that are doing fine”. In fact the book says: “Careful, there is a contradiction between the ruling class’s vision, those that do as if their country did not exist and lead us to an economic catastrophe, and the real country, the real people who must also be considered.” The crisis of the French political system lies in this blindness. This book could serve revolutionary purposes [2].

HUMA: More than thirty years after The Invention of France, you give us an updated profile of the country but still brushed with what you call “the hand of the past”. Is that it?

TODD: That was thirty years ago, we took pleasure in pointing out France’s persisting diversity. This time, we might have simply registered the fact that the anthropological and religious zones persisted despite changes in our mentality. In fact we find that social change, its acceleration even, are catalyzed and piloted by the old anthropological zones. The old religious or family structures are not simply persistent, but they are still active. Take education for instance. First there was the early lift-off of the cultural zones where the Occitan-speaking family type prevailed. Then those where Catholicism has just collapsed – a peripheral constellation, west and east - achieved top performances. Catholicism is metaphysically dead, but from a social point of view it is still alive and seems to produce effects still. We use the concept of “zombie Catholicism”.

HUMA: Is this what leads you to establish a distinction between two great zones across the country – even if they are somewhat heterogeneous?

TODD: There is a basic opposition between two complementary forms: the long basin around Paris, (“bassin parisien”), between Laon and Bordeaux, together with the Mediterranean front constitute that half of France that was de-Christianized at an early stage, and is characterized by the revolutionary, republican and secular ideal. And home to the individualistic, egalitarian family type. Then all around lies the other, Catholic half. This opposition appears in very old maps. The map drawn by Timothy Tackett, an American, shows that these zones appeared following the adoption of the clergy’s Civil Constitution in 1791, depending on whether it was accepted or refused.

HUMA: Having diagnosed this “zombie Catholicism”, you make out, by contrast, what you call “the post-communist depression” zone?

TODD: To me that is the most important element. The depression that set in in the popular regions and classes of the post-war communist ideological space, with its ailing schools, high unemployment rates, social break-up symptoms. Communism as a collective faith that had a structuring effect. It played an extraordinarily positive part in the life of the common people. It embodied the notion of progress, checked the bad xenophobic instincts. It had faith in culture… All of this imploded, because of Stalinism, leaving a legacy of shame. And so today there is a great void. As an anthropologist I would say that a socialist party under the influence of zombie Catholicism cannot represent the whole of the French Left. Something is lacking in the French political culture and representation. The Communist Party was the ultimate incarnation of the French revolution, a revolution that lives on through its principles.

HUMA: And you find that certain changes might generate a rightist ideological drift?

TODD: In the 1950s everybody could read but only a few had been to university. Those were the times when democracy was in its ascending phase. The masses imitated and challenged the middle class, they looked up to it and to the future. Progress was then the word. Whereas today, among the under-35 age-group a majority has gone to university. Then come those that have been through high school or technical schools. Then comes the 10-to-12% group of those that got stranded at elementary school level and are sometimes poor readers.

Today’s world is completely different. Those with university degrees look out for opportunities abroad, in the infinite spaces of cultural globalization. The middle group is afraid of coming down in the world and is looking down with fear to the 10 to 12% of drop-outs. That middle group looks down to the bottom, to the past. It structurally leans to the Right. Moreover society is ageing, which is a conservative factor in politics.

HUMA: But here again "the French Mystery" lies in the fact that this swing to the right has a paradoxical expression?

TODD: Since I wrote this book the situation has somewhat changed. I believe we have left behind the stage where the Right in general made headway, for now it is the Socialist government that leans to the Right. And I am beginning to perceive a pro-European and neo-liberal evolution of the Socialist Party that, to our great surprise, might take us further than what Sarkozy’s rule was able to achieve. For what is most paradoxical in that book is the finding that the Socialist party’s strongholds are now in the regions that, historically, compared to others, have little faith in the freedom of the individual, in equality between humans, or in the importance of the State as regulator. It is therefore legitimate to wonder if the Socialist Party is not itself affected by this swing.

This is also true of the Right, in the opposite direction. Jérôme Fourquet, who works with IFOP (the French public opinion institute) gave us access to data that are hard to come by, like the sum of voting intentions in each socio-professional categories and region. A majority of the lower-classes in the region of Champagne-Adennes’, at the heart of the equalitarian “half”, voted for Sarkozy in the second round of the presidential election. Because of its local situation, the UMP finds itself under the influence of equalitarian trends.

Whereas Sarkozy’s government had, to say the least, no scruples as regards xenophobia and was very good at designating scapegoats, Muslims, immigrants, Roma, the public or mediating/para-public bodies, teachers, trade-unions, etc. but it did not succeed in deregulating the labour market or in dismantling the welfare state as the Socialist Party is now doing with the help of CFDT (the secularized avatar of the CFTC) which is therefore an instance of zombie-catholicism unionism.

HUMA: Since in your view the Socialist Party and the UMP are laboring under strong inner contradictions and France is much more fragmented than it might seem, would you say that basically France can rebound and be at one with itself, by making equality its first and foremost principle, which it has traditionally been?

TODD: There is an element that is not in the book, but on which the book can shed light: what about Europe, where nations diverge even more than the French provinces? Within the context of societies that are going through the crisis due to hyper-individualism, people are cut off from one another and anxious and lacking the strength adaptation requires, inevitably they turn back to their history and traditions. The truth about Germany now is that it is going through a new nation-building process – an extremely conscious process since its re-unification. So is France, too, but without being aware of it, and in a much more complex and slow way, being so diverse. Its leaders, bracing themselves against the grain of history, believe that they are saving Europe, and especially the euro even though the euro is doomed, its destruction being mechanically programmed, so to speak, by the cultural divergence between the nations. In France, the concept of nation appeared within the Left with the French Revolution. Then it passed over to the Right around 1900. In the void that results from the interminable death throes of the European concept, the National Front is given leeway to propose a stunted, degraded, warped version of the national idea. A sinister vision that excludes and denies French universalism. That is why I call it an anti-national front. What we need in France is a rebirth, within the Left, of the idea of nation, such as can enable us to shake free from the European paralysis and roll back our sleeves and set about solving our economic and social problems.

HUMA: From this you conclude that the tide in favour of the National front is bound to turn?

TODD: It is already ebbing in all the great cities and in the region around Paris. The National Front started in the east; it had narrow links with the presence of immigrants from the Maghreb. But its strongholds have been regularly moving towards the central zone, the revolutionary zone. In the process it has been losing its anti-Maghreb provincial bases. One might worry lest the National Front find its way into the very heart of French culture. But in fact, once it arrives in this equalitarian space it will stand against the wall. And it can’t jump over it, because its rhetoric denounces both the ruling classes (in conformity with the equalitarian stance) and against the foreigners, its scapegoats, , which runs contrary to the equalitarian stance and because of this, also against the French national idea. This, no doubt, is the posture characteristic of a fascist party. But what we can feel rising is the polarization of events around class and the social protest against elites, in which the No vote in the 2005 referendum originated. Social problems are going to multiply and point out the incapacity of the ruling oligarchy. I believe far less in a spring tide in favour of the National front than in a global implosion of political representation, in the general reshuffle, all at once and to everyone’s surprise.

HUMA : One of the main sources you use in you critical analysis fo the movements of society happens to be Marx ?

TODD: True, and that is especially because of my long and endless discussions with my pal, philosopher Bernard Vasseur . About texts, in particular those of the young Marx. Marx has always been the totemic figure for the analysis of historical phenomena and class conflicts. The model of the researcher’s life-long commitment to his intellectual quest, and outside academic structues, with an impressive capacity to express things cruelly and funnily. I can only admire that Marx. My basic book, here, quoted in Après la democracy ("After democracy") and Le Mystère français ("The French Mystery") remains La Lutte des classes en France.

HUMA: What can we draw conclusions from this diagnosis for our common future?

TODD: The current fit of weakness of the equalitarian heart results from the intermediary state, in this politically apathetic time, of the great region around Paris. This region represents a considerable, mass, but today it is fragmented. Inequalities in schools and social inequalities run deeper than elsewhere. There are great numbers of people with extremely good degrees. And great numbers of young people and immigrants of all origins. The rate of mixed marriages is high. The region around the capital is therefore a kind of experimental caldron where France’s future central, dominant culture is brewing. It is one of the very few cities in the world where populations of all religious origins and colours are melting. And this is taking place within the French traditional individualistic, equalitarian. These evolutions are too recent for the old French dream of universal man immediately to make a fresh start. But within twenty or thirty years, when the fusion has taken place, the region around Paris will be one of the world’s cultural marvels. It will gain back control of the national system. I admit the next years are going to be tough. But as a historian and a Leftist, I am not a bit anxious concerning my country’s mid-term future.

[1] Le Mystère français, d’Hervé Le Bras et Emmanuel Todd, coédition Seuil-La République des idées, 2013. 336 pages, 17,90 euros.

[2] The anthropological revolution : Emmanuel Todd is a French historian, anthropologist, demographer, sociologist and essayist. A researcher with the National Institute of Demographic Studies (Ined), he develops the idea that family systems play a decisive role in the history and constitution of religious and political ideologies. A student of Emmanuel Le Roy Ladurie, his historical approach, based on long-term history is that of Fernand Braudel’s “École des Annales. He is an alumnus of the school of Anglo-Saxon empiricism. In 1976 he published La Chute finale ("The Final Fall"), his first book, in which he announces “the decomposition of the soviet sphere”. What was surprising about this study was not so much its theme as the historical methodology that brought about a revolution in the social sciences: the penetrating force of his analysis rests on an anthropological interpretation. He has since then written many books and essays based on the same approach. In L’Invention de la France ("The Invention of France"), which came out in 1981, the analysis is carried out conjointly with demographer Hervé Le Bras. It studies the French case, the interest lying in its being a model of anthropological diversity within one nation.

23:18 Publié dans Article en Anglais, Article in English, Connaissances, Economie, Entretiens, Point de vue, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : communisme, education, famille, chômage, femmes, inégalités, france, entretien, jérôme fourquet, emmanuel todd, bernard vasseur, hervé le bras, timothy tackett |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

06/06/2013

Réchauffement climatique. "Des canicules plus fortes et plus récurrentes en France"

E

Un an après le rapport du Giec qu’apporte de nouveau votre étude ?

Laurent Terray. Tout d’abord notre étude contrairement à celle du Giec s’est consacrée uniquement sur la France. Nous avons analysé des résultats du XXème siecle pour faire des prévisions sur le XXIème. L’évolution observée et l’évolution simulée sont très cohérentes.

Deuxièmement, notre étude est basée sur 25 modèles qui simulent l’évolution couplée des océans, de l’atmosphère, de la glace de mer. Ces modèles sont des outils mathématiques et des programmes informatiques qui simulent l’évolution physique de ces composantes. Les résultats sont basés sur des outils venant d’une trentaine de pays. Ce qui a été publié l’an dernier par nos collègues de Météo France était basé uniquement sur deux modèles de climat français.

Quelle a été votre méthode ?

Laurent Terray. Suivant les scénarios d’émission de gaz à effet de serre, les projections climatiques sont très différentes. De manière volontaire, on a mis en exergue le scénario le plus sévère mais c'est le scénario qui correspond au maintien des émissions d’aujourd’hui. Depuis une trentaine d’années, les émissions augmentent au rythme de 2 % par ans et dans les dix dernières années, nous sommes passé à une augmentation de 3% par an. Le scénario le plus sévère est basé justement sur le même rythme d’augmentation d’émissions de gaz.

Laurent Terray. On ne peut pas dire cela. On ne peut pas prévoir le futur en termes de comportement politiques, historiques, sociaux et environnementaux. Une prise de conscience va peut être avoir lieu. Mais, si on continue à émettre du gaz comme aujourd’hui, le réchauffement serait de 3 et 4 °C en moyenne à la fin du siècle et sera plus marqué en été qu’en hiver. Il y aura aussi une diminution significative des précipitations en été, particulièrement dans le sud de la France. En termes de météorologie, on peut s’attendre à des canicules plus fortes et plus récurrentes.

Le CERFACS a sept actionnaires dont Total et EADS. N’est-il pas paradoxal pour une étude qui redoute le réchauffement climatique d’être financé par un groupe qui pollue comme Total ?

Laurent Terray. On peut le considérer comme cela mais ce financement nous a permis justement de mener à bien cette étude. De nos jours, un chercheur passe autant de temps à aller chercher des contrats pour financer les recherches qu'à les réaliser. Donc je n’y vois pas de contradictions à partir du moment où cette recherche a été effectué de manière complètement libre. Si Greenpeace faisait des appels d’offres pour faire des recherches sur les changements climatiques, nous accepterions, mais ce n’est pas le cas. Je peux vous affirmer que nous avons souffert d’aucune contrainte.

Entretien publié par l'Humanité

16:01 Publié dans Actualités, Connaissances, Economie, Entretiens, Planète, Science, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : environnement, eads, réchauffement climatique, météo france, laurent terray |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

31/05/2013

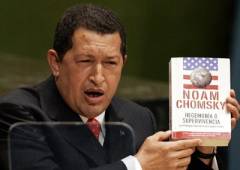

Noam Chomsky «La classe des affaires mène une âpre guerre sociale»

À la suite de la publication d’un recueil de textes reprenant l’essentiel de ses prises de parole au cours du mouvement Occupy Wall Street, Noam Chomsky revient sur le sens de ses interventions et leurs perspectives.

À la suite de la publication d’un recueil de textes reprenant l’essentiel de ses prises de parole au cours du mouvement Occupy Wall Street, Noam Chomsky revient sur le sens de ses interventions et leurs perspectives.

Vous écrivez dans votre livre que le mouvement Occupy Wall Street n’a trouvé que peu d’écho parmi les médias aux États-Unis. La même constatation a pu être faite de ce côté-ci de l’Atlantique. Pourtant vous soulignez qu’il s’agit, aux États-Unis, du mouvement de remise en question le plus important du consensus néolibéral qui a prévalu depuis trente ans. Pourquoi les grands médias ont-ils été si discrets à son propos ?

Noam Chomsky. Que sont les médias de masse ? De manière écrasante, d’énormes entreprises, elles-mêmes souvent parties de plus larges méga-entreprises. Qui les finance ? De manière écrasante, le monde des affaires. Que sont les cercles des classes managériales et éditoriales ? La réponse est dans la question. Pourquoi être surpris qu’ils n’aient aucune sympathie à l’égard de mouvements populaires qui font face à l’oppression de classe ? Qu’ils n’en aient aucune compréhension ? C’est vrai, ce n’est pas 100 % d’entre eux. Il y a d’autres facteurs. Certains aboutissent aux mêmes résultats. Mais c’est assez massif et la documentation sur les effets de cette situation est écrasante.

Le mouvement Occupy a popularisé l’idée que la concentration des richesses dans les mains du 1 % était intolérable dans une société écrasée par le chômage de masse et la précarité. En lisant votre livre, on s’aperçoit que les États-Unis se trouvent dans une situation sociale et économique critique. Depuis la France, l’Oncle Sam ne semble pas si mal en point. Comment expliquer la timidité des faiseurs d’opinion européens à l’égard de ce qu’ils continuent à présenter comme un modèle ?

Noam Chomsky. À propos du modèle américain de capitalisme monopoliste d’État financiarisé ? Il me semble qu’ils essayent de l’imiter.

Les manifestations d’étudiants au Chili et au Québec, les Indignados d’Espagne et du Portugal, les grèves et les mouvements sociaux en Grèce, le mouvement Occupy aux États-Unis, d’un côté, depuis plus de trois ans maintenant et l’annonce de la fin de la crise financière internationale, les mobilisations se sont multipliées dans les pays capitalistes dits « avancés ». D’un autre côté,

les indices boursiers de Wall Street et de Francfort retrouvent leurs sommets d’avant l’automne 2008. N’est-ce pas cela qui compte ? Si une nouvelle crise financière se déclenche, pourquoi ne pas utiliser les mêmes remèdes qui ont été utilisés et laisser les États,

les peuples et les travailleurs régler la note ?

Les manifestations d’étudiants au Chili et au Québec, les Indignados d’Espagne et du Portugal, les grèves et les mouvements sociaux en Grèce, le mouvement Occupy aux États-Unis, d’un côté, depuis plus de trois ans maintenant et l’annonce de la fin de la crise financière internationale, les mobilisations se sont multipliées dans les pays capitalistes dits « avancés ». D’un autre côté,

les indices boursiers de Wall Street et de Francfort retrouvent leurs sommets d’avant l’automne 2008. N’est-ce pas cela qui compte ? Si une nouvelle crise financière se déclenche, pourquoi ne pas utiliser les mêmes remèdes qui ont été utilisés et laisser les États,

les peuples et les travailleurs régler la note ?

Noam Chomsky. Du point de vue des maîtres, c’est tout à fait la bonne idée.

Vous évoquez à de nombreuses reprises l’idée de classes sociales et de luttes de classes. Ces idées qui semblaient avoir reflué jusqu’à maintenant refont surface dans la conscience sociale. Comment en faire des facteurs de progrès ?

Noam Chomsky. La lutte de classes n’est jamais cachée. Aux États-Unis, la classe des affaires est une classe hautement consciente de ses intérêts et mène toujours une âpre guerre sociale. Il y a quelques réactions, comme celles que vous évoquez, et si elles grandissent, cette guerre de classe ne sera plus aussi unilatérale et des avancées pourront être obtenues.

La contestation de l’ordre économique est associée, dans toutes les mobilisations actuelles, à une contestation de l’ordre politique. Dans le même temps que l’ordre néolibéral du capitalisme, c’est la démocratie représentative qui se trouve mise en question. Comment faire avancer la pratique de la démocratie dans les limites d’un régime qui concentre le pouvoir dans les mains des plus riches ?

Noam Chomsky. La principale question à propos de la démocratie représentative est celle-ci : jusqu’à quelle extension existe-t-elle ? Prenez les États-Unis. Il y a d’excellentes recherches en sciences politiques qui montrent que les 70 % les moins riches, aussi bien en termes de salaires que de patrimoine, n’ont aucune influence sur les décisions gouvernementales. Cette influence n’augmente que lentement jusqu’au sommet de la pyramide de la richesse, qui en obtient tout ce qu’elle veut. Est-ce là une démocratie représentative ? C’est un exemple parmi de nombreux autres.

Constitué d’une série de conférences données par Noam Chomsky au cours du mouvement Occupy Wall Street, son livre Occupy nous plonge dans cette mobilisation même qui, commencée au centre de la Big Apple, s’est propagée, d’est en ouest, à plusieurs dizaines de villes des États-Unis. Le livre est précédé d’un hommage de l’auteur aux manifestants.

Il évoque cette femme interpellée pour avoir lancé des pétales de fleurs sur le Capitole, siège du Congrès des États-Unis. Au lendemain du discours sur l’État de l’Union, au cours duquel a été tracée l’esquisse d’un New Deal d’inspiration rooseveltienne, cette publication a tout d’abord le mérite de rappeler l’efficace, par son écho mondial aussi, d’un mouvement qui a porté en son foyer la contestation d’un ordre mondial financiarisé.

Elle témoigne aussi de l’engagement d’un intellectuel qui n’a pas hésité à s’inscrire dans la mêlée d’un mouvement social et de s’en faire participant. L’hommage final rendu à la mémoire d’Howard Zinn, acteur de premier plan du mouvement des droits civiques et du courant pacifiste aux États-Unis, historien « d’en bas » et auteur, notamment, de Marx à Soho, est dans le droit fil de cet engagement de la communauté qu’il appelle lui-même.

11:01 Publié dans Cactus, Connaissances, Economie, Entretiens, International, Livre, Planète | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretien, occupy wall street, noam chomsky, lutte des classes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

24/05/2013

Vive la banqueroute !, par Thomas Morel, François Ruffin (et al.)

Elle est bien bonne, celle-là : un livre sur l’économie française écrit par des non-spécialistes, sous l’égide des éditions Fakir ! Il est vrai que les spécialistes sérieux, du style Attali, Baverez, Beytout, Dessertine, Minc (Jacques Marseille est mort) ne se trompent jamais. Pas plus de trois fois par quinzaine, en tout cas.

Elle est bien bonne, celle-là : un livre sur l’économie française écrit par des non-spécialistes, sous l’égide des éditions Fakir ! Il est vrai que les spécialistes sérieux, du style Attali, Baverez, Beytout, Dessertine, Minc (Jacques Marseille est mort) ne se trompent jamais. Pas plus de trois fois par quinzaine, en tout cas.

Autour de Thomas Morel et François Ruffin (qui, de surcroît, osent nous gratifier d’un long entretien avec Frédéric Lordon), on trouve deux étudiants en master, un infirmier au chômage, un apprenti menuisier, une prof d’histoire et un jeune en service civique. Que du pas beau monde, donc, mais qui nous offre un livre furieusement iconoclaste et qui donne à réfléchir.

En étudiant quelques épisodes de violente banqueroute vécus par la France (de Philippe le Bel à De Gaulle), cette fine équipe nous dit tout simplement que, face à la faillite, immédiate ou à venir, l’État français a toujours fait ce qu’il voulait, qu’il a changé d’orthodoxie comme d’autres de chaussettes, et que pour se sortir des mauvaises passes où il s’était lui-même engagé, il a fait payer les riches, c’est-à-dire ceux qu’il avait enrichis auparavant. L’État prenait l’argent là où il était vraiment.

En compagnie de Frédéric Lordon, nos auteurs nous font observer que, pour la période récente, le libéralisme a créé le chômage de masse alors que l’économie dirigée des Trente Glorieuses avait engendré une croissance annuelle de 5% et garanti le quasi plein emploi. Ce qui signifie, en d’autres termes, que le fou, c’est l’Autre, celui qui a le « courage » de plier devant la finance, de dégraisser à qui mieux-mieux, de tuer des emplois, de faire disparaître des pans entiers de l’économie, de faire payer la dette aux travailleurs en déréglementant . Ce n’est pas « l’irréaliste » qui prétend tenir tête au capitalisme financier.

Il fut un temps où les dirigeants politiques ne passaient pas leur temps à trembloter en voulant à tout prix rassurer les marchés qui leur faisaient quotidiennement du chantage à la dette. Une époque que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître (sérieux !) où le mot réforme signifiait progrès et non régression sociale. Il fut même un temps (en 1936) où un ministre des Finances pouvait déclarer – même si cela, pour finir, ne porta pas trop à conséquence – « Les banques, je les ferme, les banquiers, je les enferme ! ».

Sacré Philippe le Bel !

Sous son règne, la France connaît de sérieux désordres monétaires (dévaluations, réévaluations), ce qui ne l’empêche pas d’être à l’apogée de sa puissance médiévale. Le Bel est le contraire d’un Maastrichtien : son royaume est centralisé, géré d’une main de fer. Il condamne et brûle les Templiers, qu’il appelle les « banquiers de l’Occident » et prend l’argent là où il est vraiment, dans les caisses de l’Église, à la grande douleur du pape qui n’y peut mais. « TINA » (il n’y a pas d’autre solution), il n'en a pas entendu parler. Le respect à l’égard des créanciers, il en a encore moins cure que Mélenchon.

Pour que les Français mangent de la poule au pot tous les dimanches sous Henri IV, il faut faire le ménage. Ce dont se charge le ministre Sully qui débusque les fraudes, les contrats pourris, qui divise par quatre les taux d’intérêt, qui, globalement, réduit les rentes de 40%. Cela ne suffit pas car le roi doit 3,5 millions de livres au duc de Toscane. Il épouse sa fille, Marie de Médicis qui apporte en dot l’effacement de la dot. Une idée pour Hollande (qui n’est pas marié) ?

Mazarin pille l’État.

Il posséde 8 700 000 livres, soit 79 tonnes d’argent, ou 5,4 tonnes d’or. Louis XIV hésite à l’attaquer de front. C’est tout un ordre qui vacillerait. Le 15 septembre 1661, Colbert s’attaque à tous les rentiers du Royaume en décidant de racheter leurs créances à un prix dérisoire. Les bourgeois se révoltent. Les meneurs sont menottés et embastillés. Le roi réduit les rentes de 70%. Le successeur de Colbert frappe ensuite les riches d’un « impôt du dixième ».

Necker, le pragmatique.

Le ministre des Finances de Louis XVI est Jacques Necker, un banquier suisse qui aime l’argent (il possède 7 millions de livres en 1776). Il est également proche des philosophes. Il se dit pragmatique, « moelleux et flexible » mais se veut l’apôtre de l’interventionnisme économique de l’État. En 1775, il publie son Essai sur la législation et le commerce de grains, dans lequel il dénonce la liberté de ce commerce.

Le livre paraît au moment où le ministre Turgot (qui avait libéralisé le commerce des grains) – et non Necker, à qui les auteurs attribuent à tort cette responsabilité – doit faire face à la guerre des farines. Les mauvaises récoltes conduisent à des émeutes et à favoriser les demandes de réglementation des prix des grains. Dans son Éloge de Colbert, il critique la propriété qui n’est pas un droit naturel mais une « loi des hommes » fondée sur un « traité de force et de contrainte ». Au ministère, il fonctionnarise les finances : à la place des officiers inamovibles et rémunérés sur commission sont installés des employés révocables et percevant un traitement fixe.

En 1789, la France compte, dit-on, « deux mille riches ». On décide de n’en taxer qu’un seul, l’Église, dont le patrimoine est évalué à trois milliards de livres. C’est l’abbé Talleyrand qui va nationaliser les biens du clergé ! N’empêche qu’en 1796, 45 milliards d’assignats, qui ne valent rien, circulent dans le pays. Entre temps, Robespierre aura chuté, entre autres pour avoir voulu défendre les rentes viagères.

Raymond Poincaré, le "sauveur" de droite.

En 1926, tout baigne, sauf que l’État est à sec et que la Banque de France, qui n’est pas nationalisée, refuse de prêter le moindre sou. Le franc s’écrase face à la livre sterling. La dette publique s’élève à 300 milliards de francs. Le Parlement ne veut pas léser les rentiers, et l’Allemagne, qui devait payer, ne paye pas. Raymond Poincaré, homme de droite, va réduire de 80% la fortune des rentiers. Il qualifiera de « stabilisation » cette dépréciation de 80% du franc. Dont il sera pour l’histoire et à jamais « le Sauveur ». (My foot !).

Entre 1944 et 1948, la classe ouvrière a le vent en poupe. Les employeurs ne peuvent résister aux demandes hausse des salaires. La dette s’élève à 269% du PNB. La monnaie est dévaluée cinq fois de 1944 à 1948. Une période de vie chère et de travail assuré est, dit-on, préférable à une période de vie bon marché et de chômage. De Gaulle est pour, ainsi que son conseiller, l’orthodoxe du libéralisme Jacques Rueff qui accepte ce keynésianisme comme un moindre mal. Il sera, cela dit, l’un des fondateurs de la Société du Mont-Pèlerin en 1947, financée par de grands patrons suisses.

En 1958, De Gaulle retourne sa veste.

Au nom de la « vérité et de la sévérité » qui, seules peuvent garantir la prospérité. « Tant que je serai là, la parité du franc ne changera pas », proclame-t-il. Cette politique De Gaulle-Pinay-Rueff permettra à la France d’appliquer le traité de Rome. Certains patrons, comme Jacques Riboud, prônent une politique keynésienne de plein emploi et de croissance rapide. Mais en 1979, Raymond Barre fait du franc fort une contrainte européenne, en créant le Système monétaire européen et en arrimant notre monnaie au mark. À partir de 1983, la gauche poursuit sur cette lancée. En dix ans, la barre des trois millions de chômeurs est franchie. La dette publique double de 1981 à 1995. Au nom de la santé de la monnaie (une devise forte profite à ceux qui ont de l’argent), des millions d’existences sont sacrifiées. Les rentiers et les « capitalistes oisifs » ont remporté la guerre des classes.

En dormant.

Amiens: Fakir Éditions, 2013.

20:14 Publié dans Actualités, ACTUSe-Vidéos, Economie, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas morel et françois ruffin, la banqueroute, neker, turgot, poincaré |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |