01/12/2009

Renaud. Vagabondage irlandais

Depuis la Ballade nord-irlandaise,

en 1991, on savait que Renaud aimait l’Irlande. Aujourd’hui, il sort l’album Molly Malone,

et nous invite

à une promenade

en terres celtes

en reprenant treize chansons traditionnelles témoignant de l’histoire de ce pays.

Depuis la Ballade nord-irlandaise,

en 1991, on savait que Renaud aimait l’Irlande. Aujourd’hui, il sort l’album Molly Malone,

et nous invite

à une promenade

en terres celtes

en reprenant treize chansons traditionnelles témoignant de l’histoire de ce pays.Vous sortez, Molly Malone, un album entièrement consacré aux musiques irlandaises. À quand remonte votre passion pour l’Irlande ?

Renaud. Cela doit faire plus de vingt ans, quand je suis allé avec une équipe de Canal Plus tourner une émission dans le Connemara. J’ai été bouleversé par les paysages, séduit par les gens. C’est un des peuples les plus sympathiques d’Europe. Cette fraternité, cette joie de vivre. On l’a vu notamment récemment à l’occasion d’un match de football où d’autres supporters qu’eux auraient tout cassé, semé la terreur dans la banlieue du stade de France, à Saint-Denis. Je connais l’histoire et un peu la géographie de ce pays, mais ce qui m’a guidé là-bas, c’est son folklore et ses chansons traditionnelles.

Qu’aimez-vous précisément de la culture irlandaise ?

Renaud. Elle est très riche. Quand je vais là-bas, je sens que les gens sont attachés à leur terre, leur patrie, leur pays, leurs racines, à leurs légendes. Cela me touche infiniment.

Vous avez failli vous installer à Londres. Pourriez-vous vivre en Irlande ?

Renaud. Je crois que, définitivement, je suis fait pour vivre en France, quitte à voyager à l’occasion en pays étranger. Je suis attaché, moi aussi, au moins à ma ville.

Quand on écoute votre nouvel album on se dit que vous auriez pu naître dans ces terres de vent, de bruyère, de tourbe et de bière tellement vous vous êtes imprégné de ces ambiances…

Renaud. Parce que j’aime ces chansons traditionnelles que j’ai écoutées pendant vingt ans. Il y avait plus de trois cents chansons en stock, j’en ai gardé treize. Quand j’étais à Londres en 1991 pour l’album Marchand de cailloux, j’ai écumé les disquaires au rayon musiques irlandaises. J’allais des plus anciens aux plus modernes, des Pogues jusqu’aux Dubliners. J’ai découvert des joyaux et j’en ai délaissé certains. Mon répertoire n’est pas très éloigné de la chanson irlandaise, laquelle a émigré aux États-Unis pour devenir le folksong et un peu la country. Tous ces répertoires ont influencé le mien dans une certaine mesure. Qu’est-ce qui vous fait vibrer dans les musiques celtiques ? Renaud. À la fois la mélancolie et la joie de vivre qui s’en dégagent. Quand les Irlandais ont l’occasion de jouer en public, la fraternité autour d’une Guinness pour écouter cette musique et chanter en chœur, c’est formidable.

Vous avez d’ailleurs eu l’occasion de jouer là-bas dans des pubs…

Renaud. J’ai produit moi-même financièrement une tournée qui m’a coûté les yeux de la tête, avec sept musiciens, la sono, les voyages, les hôtels, les cachets. Je suis parti en 1997 pour quinze jours en Irlande, une douzaine de villes dont Shannon, Cork, Galway, Limerick, Dublin, Belfast… Un souvenir inoubliable. Chanter dans des pubs archibondés, noirs de monde irlandais. J’avais tout à offrir et à démontrer, alors que quand je chante ici, j’ai un public plutôt acquis d’avance, même si ce n’est jamais le cas. Là-bas, j’avais tout à prouver et je me suis décarcassé sur des scènes improbables, parfois sans estrade où on chantait au ras du sol, avec des gens presque assis sur nos genoux. Vous chantiez en français ?

Renaud. Oui et je faisais les présentations en anglais dans mon anglais approximatif avec l’accent de Maurice Chevalier ! (rires)

Comment avez-vous adapté

ces chansons traditionnelles pour

les traduire au mieux ?

Comment avez-vous adapté

ces chansons traditionnelles pour

les traduire au mieux ?

Renaud. Les traductions sont d’Henri Loevenbruck, un ami écrivain qui a travaillé sur les textes, une trentaine. Moi, j’ai choisi les musiques qui me séduisaient le plus. J’en ai délaissé des magiques. C’est toujours un choix difficile car choisir, c’est renoncer. Il fallait ensuite que le sujet m’inspire soit en restant fidèle aux paroles, soit en dérivant vers d’autres sujets.

En quoi ces chansons traditionnelles restent-elles d’actualité ?

Renaud. Elles sont d’actualité parce qu’elles parlent du chômage, de l’exil, d’émigration, de difficultés économiques, de misère, de conflits, d’antimilitarisme, notamment dans Willie McBride, une chanson sur la guerre de 1914-1918. Je ne sais pas toujours de quand elles datent, si elles sont du XIXe ou du XXe siècle ou plus anciennes pour certaines, mais je trouve que ce disque est vraiment les deux pieds dans l’actualité, très marqué par son époque.

Avec toujours un côté insoumis que l’on retrouve dans vos choix…

Renaud. Dans les chansons irlandaises, s’il est un peuple insoumis, c’est bien le peuple irlandais. Mais il y a aussi des chansons d’amour, Je reviendrai, la Fille de Cavan, Molly Malone…

Qui est Molly Malone ?

Renaud. Une figure légendaire, mythique de Dublin, qui a sa statue dans cette ville. C’était une marchande de poissons qui vendait des coques et des moules à la criée sur un chariot. Une femme qui vendait aussi ses charmes à l’occasion, qui est morte d’une maladie d’amour.

Vous qui venez d’un milieu relativement privilégié, comment expliquez-vous que vous chantiez avec autant de justesse les gens du peuple, le monde ouvrier, les usines qui ferment ?

Renaud. Parce que j’y suis sensible, parce que ça me touche infiniment, me bouleverse. Cela me révolte de voir des pans entiers d’industries, les filatures, les chantiers navals, les mines de charbon, les aciéries, qui ferment, licencient et mettent sur le carreau et à la rue des familles entières, des milliers d’individus. Je viens des classes moyennes, mais je suis sensible au destin parfois tragique de la classe ouvrière.

Vous sentez-vous une âme de « vagabond », à l’image de la chanson qui ouvre l’opus ?

Renaud. Non, mais j’ai de l’admiration pour ces gens qui marchent le long des voies ferrées, prennent des trains au hasard pour aller de ville en ville, espérant trouver un emploi. Les vagabonds, les sans-emploi, les migrants, les routards de la misère…

Comment l’auteur d’Hexagone ressent-il le débat sur l’identité nationale ?

Renaud. Je n’y comprends rien. Je ne saurais même pas dire ce que c’est que l’identité nationale, à mes yeux. À part vivre ici et avoir du respect pour son prochain. J’ai l’impression que ce débat a été ouvert par la droite, par un ex-mec de gauche qui plus est, pour séduire l’électorat du Front national aux prochaines échéances électorales. C’est une spécialité sarkozyenne. Je trouve que le problème ne se pose pas. Ce n’est pas l’immigration qui pose un problème à l’identité nationale. Je ne crois pas que dans les autres pays d’Europe, il y ait de tels projets de loi. Il y a des relents de xénophobie. Chasser les immigrés, chasser les sans-papiers, les sans-abri – et dieu sait s’ils sont nombreux –, se refermer sur soi-même au lieu de s’ouvrir aux autres. C’est un rejet absolu de ce que j’aimais en France, cette tradition de terre d’asile et d’exil pour les réfugiés économiques ou politiques du monde entier.

Des sujets qui pourraient faire l’objet d’un prochain album ?

Renaud. Probablement d’une chanson. Mais les chansons, je les espère touchant des sujets plus universels que des problèmes franco-français. Je suis plus sensible au problème du milliard d’individus qui n’ont pas accès à l’eau potable qu’au problème de l’identité nationale. Mais, au passage d’un couplet ou d’un refrain, j’aurai sûrement quelques coups de griffes à adresser à ce gouvernement.

Justement, vous parlez dans Vagabonds d’un système qui détruit nos rêves…

Renaud. Un système qui s’écroule aujourd’hui et fait s’écrouler les rêves de toute une vie. Il y a huit millions de personnes en France, près de 15 % de la population, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je trouve ça scandaleux. Dans un pays riche, moderne, huit millions de personnes sans emploi, sans avenir, des gens qui du jour au lendemain perdent leur emploi et, qui faute de pouvoir honorer des crédits, se retrouvent dans une caravane ou dans une voiture. Je vois ça à travers le prisme de ma télévision et ça me choque, me met en colère, me bouleverse.

Vous reprenez une nouvelle fois la Ballade nord-irlandaise, qu’est-ce qu’elle dit au fond, cette chanson ?

Renaud. Elle parle de fraternité, notamment dans le conflit qui oppose protestants et catholiques en Irlande du Nord, elle parle d’amour à travers le symbole d’un arbre (un oranger) qui symboliserait la liberté, comme on en a planté un à la Révolution française.

Envisagez-vous des concerts dans les pubs ?

Renaud. Je l’ai fait avec mes chansons, mais avec les leurs, j’ai peur qu’ils ne fassent trop la comparaison. Le seul regret que j’ai avec cet album, même si je me fais reprocher de-ci, de-là sur des blogs ma voix pourrie alors qu’elle ne l’est pas tant que ça, c’est que ces chansons, elles sonnent infiniment mieux en anglais qu’en français. La langue anglaise est plus mélodique. C’est comme si un chanteur irlandais inconnu venait en France interpréter Brassens en français. Je n’ai pas prévu avec cet album de faire de scène. Le public est toujours fidèle et amoureux des anciennes chansons. Il réclame Hexagone et Mistral gagnant. Je vais attendre que ces chansons irlandaises fassent partie de leur mémoire, qu’elles renvoient à des souvenirs de leur vie et qu’elles soient bien ancrées dans leur cœur. Pour qu’ils aient du bonheur à les écouter et qu’il les chante en chœur avec moi plutôt que de les applaudir du bout du doigt poliment parce que ce sont de nouvelles.

Vous dites que vous vous faites accrocher sur votre voix…

Renaud. Violemment. Je n’ai jamais été un grand chanteur, mais qu’est-ce que je dérouille !

Comment vivez-vous cela ?

Renaud. Je sais que j’ai des problèmes vocaux, je dois avoir une inflammation des cordes vocales, même quand je parle. C’est comme à la télévision où le trac tétanise mes cordes vocales. Je vis assez mal les critiques sur ma voix. Quand on dit que je chante moyennement, c’est supportable, mais dire que je chante « atrocement mal », je trouve ça dégueulasse, surtout dans cet album-là où j’ai vraiment fait des efforts. J’ai travaillé et retravaillé, chanté et rechanté à l’aide parfois de cures de cortisone pour dégager les cordes vocales. Je trouve cet album tout à fait audible et vocal. C’est ma voix, et en plus c’est exactement les chansons interprétées en chœur dans les pubs.

Entretien réalisé par Victor Hache, pour l'Humanité

14:10 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : renaud, ballade irlandaise |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

07/11/2009

L'AVENIR SERA LE SOCIALISME OU LA BARBARIE

Rencontre avec Egon KRENZ : "L'histoire me libérera"

Rencontre avec Egon KRENZ : "L'histoire me libérera"

Le dernier président du Conseil d’État de la République démocratique allemande (RDA) évoque la chute du mur, le rôle de Gorbatchev, ses relations avec Kohl, ses propres erreurs, le socialisme.

Egon Krenz vit avec sa famille près de Rostock. Notre rendez-vous a eu lieu à Berlin, dans un endroit discret. Il doit prendre des précautions, n’étant pas à l’abri d’une provocation. La presse de droite allemande le salit, l’insulte souvent.

Vous avez été emprisonné pendant plusieurs années. Comment allez- vous ?

EGON KRENZ. J’ai la chance d’avoir une famille intacte et des amis fidèles. J’ai l’espoir que mes petits-enfants réussiront ce que nous avons tenté de construire. En 1989, ce n’est pas l’idée socialiste qui a été enterrée, mais plutôt un certain modèle de socialisme. Ces années de prison ont été surtout dures pour ma famille car les attaques visaient mon honneur personnel. Je savais qu’on ne m’offrirait pas des fleurs. Pour une raison simple : dès son élaboration, la loi fondamentale de la RFA stipulait que les territoires allemands situés hors RFA devaient être récupérés, tous ceux y exerçant une fonction responsable étant considérés comme des criminels, des malfaiteurs. Je savais cela depuis longtemps. Mais je refusais et refuse toujours les accusations qui ont été portées contre moi. L’histoire me libérera. Mon sort personnel importe peu. En revanche, le calvaire vécu par de nombreux citoyens de la RDA relève de l’inadmissible. Je pense à tous ceux qui ont perdu leur travail alors qu’il n’y avait pas de chômage en RDA. Je pense à tous ceux qui ont été marginalisés. La division de l’Allemagne n’était pas chose naturelle. Elle était contraire à notre histoire.

Mais avez-vous remarqué que les dirigeants de la RFA ont tout mis en oeuvre pour éviter la prison aux nazis ?

Moi, j’ai scrupuleusement respecté les lois de la RDA. Je n’ai commis aucun crime.

Comment avez-vous vécu les derniers jours de la RDA ?

EGON KRENZ. Je ne suis pas de la génération de ceux qui venaient des camps de concentration, de la guerre, de la Résistance, de Moscou. Au bureau politique du SED, j’étais le plus jeune. Je suis un enfant de la RDA. Tous les autres avaient survécu au nazisme. J’ai exercé de nombreuses fonctions : de représentant des élèves dans mon collège, jusqu’à la présidence du Conseil d’État. Avec la disparition de la RDA, c’est une bonne partie de ma vie que j’ai enterrée.

Aviez-vous passé des accords avec le chancelier Kohl ?

EGON KRENZ. Nous avions décidé d’ouvrir plusieurs points de passage. La date avait été fixée par mon gouvernement au 10 novembre 1989. Or, la veille, un membre du bureau politique, Schabowski, a annoncé publiquement, non pas l’ouverture de passages, mais la « destruction du mur ». Nous nous étions mis d’accord avec Kohl pour l’ouverture en « douceur » des frontières.

Avez-vous pensé, un moment, faire usage de la force ?

EGON KRENZ. Je peux jurer que nous n’avons jamais envisagé une telle décision. Je savais qu’une seule mort aurait eu des conséquences tragiques. L’usage de la force, et nous en avions les moyens, aurait conduit à la catastrophe.

Dans un de vos ouvrages, vous vous élevez contre la réécriture de l’histoire.

EGON KRENZ. Tant de choses ont été écrites… Il faut revenir à l’essentiel : sans Hitler, le nazisme, la Seconde Guerre mondiale et la réforme monétaire de 1948, l’histoire de l’Allemagne aurait pu s’écrire autrement. Le malheur du peuple allemand, c’est le fascisme.

Pensez-vous à vos propres responsabilités ?

EGON KRENZ. J’y pense constamment. Je pense au fossé entre la direction et la base, au déficit de confiance entre le parti et la population. Le manque de démocratie, de débat, la différence entre la réalité et la propagande. Les plus anciens refusaient le débat direct. Une terrible erreur. Il fallait combattre l’adversaire sur le plan des idées. Il fallait accepter la confrontation idéologique. Nous ne l’avons pas fait. Nous rencontrions de gros problèmes économiques et nous faisions comme si tout allait bien. Pour les citoyens de la RDA, les acquis sociaux étaient chose normale. Il fallait dire la vérité, montrer les difficultés, parler franchement.

Vous n’évoquez pas l’environnement international, la guerre froide, le rôle de l’Union soviétique et de Gortbachev.

EGON KRENZ. J’y viens. Je l’avoue, j’ai été naïf. J’avais une grande confiance en Gorbatchev, une grande confiance dans la perestroïka comme tentative de renouvellement du socialisme. J’ai rencontré Gorbatchev, le 1er novembre 1989, à Moscou. Quatre heures d’entretien. Je lui ai dit : « Que comptez vous faire de votre enfant ? » Il me regarde étonné et me répond : « Votre enfant ? Qu’entendez-vous par là ? » J’ai poursuivi : « Que comptez-vous faire de la RDA ? » Il m’a dit : « Egon, l’unification n’est pas à l’ordre du jour. » Et il a ajouté : « Tu dois te méfier de Kohl. » Au même moment, Gorbatchev envoyait plusieurs émissaires à Bonn. Gorbatchev a joué un double jeu. Il nous a poignardés dans le dos.

Egon Krenz, le « Gorbatchev allemand », disait-on à l’époque.

EGON KRENZ. En 1989, je l’aurais accepté comme un compliment car l’interprétant comme reconnaissant mon action visant à améliorer, à moderniser, à démocratiser le socialisme. Pas à l’abattre. Aujourd’hui, si certains me collaient cette étiquette, j’aurais honte.

Vos relations avec Helmut Kohl ?

EGON KRENZ. Le premier entretien date des obsèques de Konstantin Tchernenko (1), à Moscou. J’accompagnais Erich Honecker et Kohl avait demandé à nous rencontrer. Les Soviétiques étaient opposés à cette rencontre. Mais le rendez-vous était déjà pris à notre résidence. Nous avons vu arriver Kohl. Il s’est installé et nous a dit : « Enfin, une rencontre en famille ! » Nous avons longuement parlé, puis nous avons rédigé un court texte mettant l’accent sur le respect des frontières. Mon dernier contact a eu lieu le 11 novembre 1989. Kohl m’a téléphoné, a évoqué l’ouverture pacifique des frontières et m’a remercié.

Vingt après la fin de la RDA, le socialisme, selon vous, est-il mort ?

EGON KRENZ. L’idée socialiste, les valeurs socialistes vivent et vivront. Je reste persuadé que l’avenir sera le socialisme ou la barbarie. Le système ancien est définitivement mort. Je considère que j’ai failli. À d’autres de construire le socialisme moderne et démocratique. Un nouveau socialisme.

Entretien réalisé par José FORT, pour l’Humanité

(1) Chef d’État soviétique décédé en mars 1985.

18:36 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : mur de berlin, egon krenz |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

27/10/2009

LE SPORT EN DANGER AVEC LA REFORME DES COLLECTIVITES

Coup de gueule de Denis Masseglia, président du Comité olympique français, contre la réforme des collectivités locales qui met en péril le fi nancement du mouvement sportif.

Coup de gueule de Denis Masseglia, président du Comité olympique français, contre la réforme des collectivités locales qui met en péril le fi nancement du mouvement sportif.

Pour ceux qui trouveraient la réforme des collectivités territoriales éloignée du quotidien, voici un exemple parlant. Si le projet de loi sur ce sujet est adopté, le sport français se retrouvera dans la panade. Son financement (12 milliards par an) dépendra presque exclusivement des communes (8 milliards actuellement). Le milliard apporté par les régions et départements, fondrait de moitié. Une perspective contre laquelle se bat le président du Comité national olympique et sportif français, Denis Masseglia.

Où en êtes-vous de vos appels auprès des politiques ?

DENIS MASSEGLIA. Nulle part. Dans le projet de loi, les régions et les départements ne pourront plus intervenir que par des financements croisés pour des investissements. On perdrait donc autour de 600 millions d’aides au fonctionnement des clubs. Resteraient les 600 millions d’investissement. Mais avec deux interrogations : d’abord, régions et départements ne pourront financer un projet que si 51 % des fonds sont apportés par la commune. Ce qui sera difficile pour les communes rurales. D’autre part, ces 600 millions ne demeurent qu’à ressources égales des collectivités. Or on connaît le débat sur la réforme de la fiscalité locale.

Qui souffrira le plus de cette réforme ?

DENIS MASSEGLIA. Nous préserverons 600 à 700 millions d’euros. Une peau de chagrin. D’autant plus qu’à ressources égales, les collectivités peuvent être tentées de privilégier leur communication. Donc financer ce qui brille. Cela m’inquiète. On parle beaucoup de solidarité entre sport amateur et professionnel. Mais le fossé qui les sépare se creuse. C’est vrai que le sport français est à deux vitesses. Il ne faut pas toujours plus à ceux qui ont déjà beaucoup et laisser aux autres la débrouille. On est en train de faire exploser ce sur quoi est fondé le mouvement sportif français : l’associatif. Les 175 000 associations sportives et leurs 2,5 millions de bénévoles, qui offrent des pratiques sportives au quart de la population française, vont se poser des questions. Avec une telle réforme, comment le sport peut-il continuer à apporter à la société sa contribution sociale, économique, culturelle et éducative ?

N’est-ce pas au mouvement sportif de trouver de nouveaux fi nancements ?

DENIS MASSEGLIA. Si on nous demande de fonctionner avec plus de fonds privés, je demande tout de suite la TVA à 5,5° % et une baisse des charges sociales sur l’emploi sportif, qui génère 5 milliards d’euros par an et rapporte 3 milliards à l’État. Nous ne sommes pas des assistés ! L’argent investi dans le sport rapporte. Tout ce que nous réalisons représente un apport essentiel à l’équilibre de la société française.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR STÉPHANE GUÉRARD

17:54 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sport, financement, collectivités |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

10/10/2009

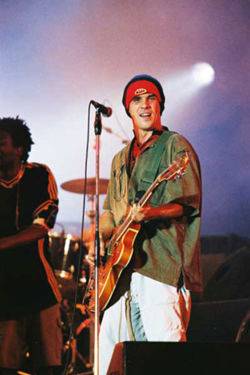

Izia. « Le rock, c’est moi en musique ! »

Elle n’a que dix-huit ans et on la compare déjà à Janis Joplin. La comparaison est certainement osée, mais allez voir Izia sur scène et vous comprendrez. Cet été, au théâtre Verdière des Francofolies, elle a impressionné son public par un show très physique tout entier dédié au rock. Rencontre avec une chanteuse dont on n’a pas fini d’entendre parler et pas seulement parce qu’elle est la fille de. Mais tout simplement parce qu’elle a du talent à revendre.

Elle n’a que dix-huit ans et on la compare déjà à Janis Joplin. La comparaison est certainement osée, mais allez voir Izia sur scène et vous comprendrez. Cet été, au théâtre Verdière des Francofolies, elle a impressionné son public par un show très physique tout entier dédié au rock. Rencontre avec une chanteuse dont on n’a pas fini d’entendre parler et pas seulement parce qu’elle est la fille de. Mais tout simplement parce qu’elle a du talent à revendre.

Avoir grandi dans une famille d’artistes vous a-t-il aidée dans votre désir de faire de la musique ?

Izia. Je suis incapable d’expliquer les choses. La musique est une envie qui a toujours été là. C’est vrai que le déclencheur a été mon environnement musical qui a agi comme une petite étincelle qui fait que j’ai fait ça. Je ne sais pas l’expliquer. C’est en moi, dans mon corps. À treize ans, j’ai pris une guitare et c’est ce qui est sorti de moi automatiquement. Il y a quelque chose de très naturel dans ma musique et même dans mon approche de la musique. C’est quelque chose d’inconscient quasiment.

On a l’impression que vous êtes assez décomplexée vis-à-vis de la question de votre père.

Izia. Avec Jacques, on a eu un truc très fusionnel. J’ai grandi avec lui. Je n’ai aucun complexe par rapport à ma filiation. Je la revendique. J’en suis plus que fière. Sans lui, je ne serais pas ce que je suis aujourd’hui. Si je ne parlais pas de mon père, c’est comme si je ne parlais pas de ma vie, de moi, de mon parcours. Mon père fait partie de ma musique, de mon expérience musicale. Cela me paraît normal d’être décomplexée vis-à-vis de ça. Si pour d’autres, ce n’est pas évident, moi je le revendique plus que je ne le cache.

Le fait que vous chantiez en anglais signifie-t-il que vous songez à une carrière à l’étranger ?

Izia. Complètement. Mais ce n’était pas du tout le but, comme ce n’était pas le but de faire un album ou de la musique. J’ai pris ma guitare et j’ai fait de la musique, c’est tout. Après, vu que je chante en anglais, il va y avoir d’énormes facilités à bouger à l’étranger. C’est mortel et j’en suis ravie. L’anglais, c’est venu comme une première langue dans ma musique. Je l’ai appris à l’école, j’ai fait des campus quand j’avais treize ans en Angleterre et vu que je n’écoutais que de la musique anglo-saxonne, l’accent s’est fait tout seul en chantant les paroles par-dessus les Beatles, les Rolling Stones. J’ai une vraie passion pour cette langue que je trouve belle, chantante.

Que vous ont conseillé vos parents lorsque vous leur avez annoncé que vous vouliez devenir chanteuse ?

Que vous ont conseillé vos parents lorsque vous leur avez annoncé que vous vouliez devenir chanteuse ?

Izia. C’est au moment de mes quinze ans, quand j’ai fait mon premier Printemps de Bourges. Le lendemain, j’arrêtais les études. Je voulais faire de la musique, je m’ennuyais à l’école. J’avais de très mauvais rapports avec la scolarité. J’ai dit ça à mes parents. Ils ont tout de suite compris. Ils ont été très compréhensifs, voyant que je vivais un grand mal-être scolaire. Je fondais en larmes devant les grilles de l’école, je n’allais jamais en cours. C’était un vrai malaise. Ma mère m’a dit : « Vas-y ma fille, mais je vais t’encadrer. » Elle a demandé à Daniel Colling (le patron du Printemps de Bourges), qui est un ami depuis longtemps, de me trouver des dates de concerts via sa boîte de tours. À chaque fois, il y avait entre deux cents et cinq cents personnes. Cela devenait de plus en plus important. C’est comme ça qu’on en arrive là aujourd’hui.

Qu’est-ce qui vous fait rêver dans ce métier ?

Izia. La scène, le contact avec les gens. C’est cliché que de dire cela, mais c’est ma vie. Quand je fais des concerts, ce n’est pas du tout intellectualisé. Je n’ai pas ce rapport cérébral que beaucoup de Français ont. J’ai un rapport très physique à la musique. Toutes mes émotions passent à travers mon corps. Dans mon échange avec le public, c’est dans le regard, le mouvement. Quand je chante sur scène, il y a un flux entre moi et le public. Il se passe vraiment quelque chose. C’est un peu comme des ondes qui passent et repassent. Je le prends en pleine gueule. C’est un bonheur.

Que représente le rock pour vous ?

Izia. Le rock, c’est moi en musique ! (rires). C’est aussi simple que cela. J’utilise les mêmes mots pour définir ma musique que pour me définir moi-même. Spontanée, libre, énergique, instantanée, révoltée. Comme ma musique, je suis quelqu’un de brut, parfois avec un peu un manque de tact, de très sensible aussi. Tout cela fait ma musique et moi.

Qu’évoquent pour vous des artistes comme Janis Joplin, Bette Midler, auxquelles on vous compare parfois…

Izia. Ce sont des femmes libres. Elles se sont toujours dit : « Je vais de l’avant, je fais ce que je veux et je t’emmerde. » C’est ma philosophie de la vie. Elle est simple, très premier degré. J’ai un côté : « Je crache par terre, on y va et tant pis pour toi si tu ne suis pas. » Ces femmes étaient comme ça. Des personnages à part entière. Je me reflète aussi dans ces femmes parce qu’elles ont fait ce qu’elles voulaient et qu’elles l’ont assumé à fond.

Quels sont les thèmes que vous abordez dans votre premier album ?

Izia. Comme toutes les nanas de dix-huit ans, je parle d’amour, de révolte. J’ai une chanson sur le fait de se bouger le cul, sur la compréhension des sentiments, sur le fait qu’on a envie parfois d’être seule, surtout quand on voudrait que quelqu’un soit près de vous, la contradiction des rapports humains… C’est une musique qui dit : « Bouge-toi, vas dans la rue, chante avec tes potes, danse dans ton salon, seule, en culotte. Lève-toi, sois de bonne humeur ! » C’est un message positif.

Pensez-vous que le rock soit de nouveau à la mode ?

Izia. Je ne pense pas. En France, on a une mauvaise image du rock. Ici, on préfère la pop. Moi, ce que j’appelle rock, c’est les Strokes. En France, on n’a pas les mêmes notions du rock. Moi, on refuse de me passer en radio parce que ma musique est trop violente. Oui-FM considère que ma musique est trop rock. C’est dommage.

Cela marche plutôt bien pour vous. Heureuse de tout ce qui vous arrive ?

Izia. Je suis comblée. Je suis avec mes meilleurs potes en tournée, malgré l’odeur des chaussures des garçons dans le camion, tout va bien ! On est tout le temps en train de se dire qu’on s’aime. Il y a une ambiance hyper peace, hyper love. Je ne peux pas être plus heureuse que je le suis aujourd’hui.

Concerts 12 et 13 octobre au Bataclan, 50, boulevard Voltaire 75011 Paris. Rens. : 01 43 14 00 30. Album Izia, AZ-Universal.

Entretien réalisé par Victor Hache, pour l'Humanité

11:09 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : izia, rock |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

08/09/2009

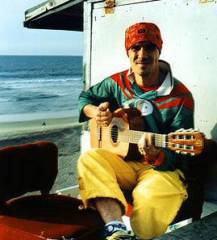

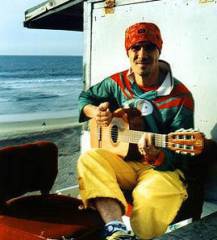

Manu Chao : « La résignation est un suicide permanent »

Porté par le succès de son album, la Radiolina, et de sa tournée internationale « Tombolatour », le chanteur globe-trotteur fait halte sur la grande scène vendredi soir. Un show qui s’annonce exceptionnel, festif, combatif et porteur d’espoir. Entretien.

Porté par le succès de son album, la Radiolina, et de sa tournée internationale « Tombolatour », le chanteur globe-trotteur fait halte sur la grande scène vendredi soir. Un show qui s’annonce exceptionnel, festif, combatif et porteur d’espoir. Entretien.

On célèbre cette année les soixante-dix ans de la Retirada, qu’ont connue des milliers de réfugiés républicains espagnols fuyant la dictature de Franco. Votre famille, d’origine espagnole, a-t-elle vécu ces heures sombres de l’histoire de l’Espagne franquiste ?

Manu Chao. Mon grand-père maternel (Thomas Ortega), qui était communiste, a été condamné à mort par Franco. Il est parti par le dernier bateau de Valence. Il est arrivé en Algérie, qui était française à l’époque. Et ma mère, ma grand-mère et ma tante sont parties en France par le Pays basque. Elles ont connu les camps de réfugiés, les orphelinats et tout le merdier de la guerre.

Parliez-vous de tout cela à la maison ?

Manu Chao. J’en parlais avec ma mère, même si moi, je n’ai pas senti tout cela. Quand je suis né, mes parents étaient en France depuis longtemps. Quand j’étais petit, mon grand-père me racontait toute cette période, en long et en large. Maintenant, il est parti. C’est quelqu’un d’important dans ma vie. Un mec honnête qui a défendu ses idées jusqu’au bout, fidèle à ses idées jusqu’à sa disparition. Il est mort à Villejuif, avenue Lénine, je crois. Diriez-vous que votre grand-père a participé à votre construction politique personnelle ?

Manu Chao. Après la guerre d’Espagne, il y a toutes les théories entre les communistes, les anarchistes. Cela fait partie de l’histoire. Lui était communiste. Pour moi, le Parti communiste, ça s’est arrêté aux Jeunesses communistes. Il faut dire que la secrétaire était tellement jolie ! On était tous amoureux d’elle. On était des ados, d’excellents colleurs. On collait des affiches mieux que personne, rien que pour elle. Quand on s’est rendu compte qu’il y avait une histoire entre elle et le chef de cellule, qui était quand même le mec le plus fade qui soit, on s’est dit : « Si le communisme c’est ça, ce n’est pas pour nous ! » (rires).

Manu Chao. Après la guerre d’Espagne, il y a toutes les théories entre les communistes, les anarchistes. Cela fait partie de l’histoire. Lui était communiste. Pour moi, le Parti communiste, ça s’est arrêté aux Jeunesses communistes. Il faut dire que la secrétaire était tellement jolie ! On était tous amoureux d’elle. On était des ados, d’excellents colleurs. On collait des affiches mieux que personne, rien que pour elle. Quand on s’est rendu compte qu’il y avait une histoire entre elle et le chef de cellule, qui était quand même le mec le plus fade qui soit, on s’est dit : « Si le communisme c’est ça, ce n’est pas pour nous ! » (rires).

Comment vous situeriez-vous politiquement ?

Manu Chao. Je n’en sais rien moi-même. Si on parle de la politique « professionnelle », là où on met le bulletin dans l’urne, ça fait trente ans que je vote, mais je n’ai jamais voté pour quelqu’un mais contre quelqu’un. Il n’y a rien qui me convienne vraiment. C’est horrible, mais je crois qu’on est nombreux comme ça. J’espère qu’un jour je pourrai voter d’une manière positive.

Est-ce pour cela que vous dédiez la chanson Pinocchio à tous les « hommes politiques qui nous mentent »…

Manu Chao. Personne n’est dupe. C’est souvent beaucoup de bla-bla. Ils parlent pour les sondages, mais pas vraiment pour changer les choses. En même temps, le problème est tellement dépassé. On vote pour des gens qui n’ont aucun pouvoir de décision ou très peu, comparé à avant. Quand je suis né, l’État était certainement plus fort que le privé, d’une certaine manière. Aujourd’hui, c’est l’économie qui commande, pas la politique.

Manu Chao. Je fais un constat. Le système est malade. Le fait que souvent on vote, non pas pour quelqu’un mais contre, est certainement un des symptômes de cette maladie. Aujourd’hui, on en est arrivé à un point grand-guignolesque, « pinocchiolesque » tel qu’on vote pour des gens qui, à mon avis, n’ont pas un immense pouvoir face au privé.

Que faudrait-il faire, selon vous, pour remédier à cette situation, pour remotiver les gens ?

Manu Chao. Les gens dans l’absolu sont motivés, même si pour aller voter, ils ne le sont pas forcément, pour croire en n’importe quel parti politique. C’est la responsabilité des politiques. Je crois qu’il y a de plus en plus de gens qui sont surmotivés pour essayer de survivre au jour le jour. Pour moi, il est évident que pour survivre d’une manière digne, cela se fait plus facilement en étant unis, au niveau du quartier, du voisinage, qu’en étant individualistes : un par un à essayer de sauver sa peau, ça ne marchera pas, il faut trouver des solutions en commun.

Dans la Radiolina, vous dites pourtant « la résignation est un suicide permanent »…

Dans la Radiolina, vous dites pourtant « la résignation est un suicide permanent »…

Manu Chao. Ça, c’est dans Proxima estacion esperanza. C’est une des phrases importantes dans ma vie. Elle traînait sur Internet, mais pour moi, elle est à garder en tête toujours. Prochaine station l’espoir, quoi qu’il arrive. Se résigner, c’est mettre un pied dans la tombe. Le système est une grosse farce. On parle de démocratie, mais quelle démocratie ? C’est la dictature de l’argent. On en a ou pas. Il y a quelque chose qui n’est pas démocratique dans la répartition de l’argent. C’est le capitalisme qui commande, le cannibalisme du pognon. C’est à celui qui va bouffer l’autre. Dans ses règles profondes, le capitalisme n’envisage même pas le commerce juste. C’est le profit uniquement. C’est une certaine dictature de ce point de vue.

Que faites-vous de l’espoir ?

Manu Chao. L’espoir, c’est déjà de ne pas se leurrer. C’est être conscient qu’il va falloir se serrer les coudes et attacher sa ceinture parce que ça va bouger. C’est se dire que les vingt prochaines années, ça ne va pas être du gâteau. Il faut être lucide. Il est clair que la société est en dégénérescence. Il va y avoir de la turbulence, donc il va falloir être vigilant. J’adore cette phrase de René Char, que j’avais mise dans mon disque : « La lucidité est la blessure la plus proche du soleil. » Être lucide, ce n’est pas forcément facile. Mais à partir de là, il faut s’organiser pour essayer de trouver des solutions.

Dans ce contexte, comment vivez-vous les divisions de la gauche ?

Manu Chao. Ils sont entrés dans un jeu qui n’intéresse plus personne. Chacun passe à la télé. Ce sont les petites guerres internes. Ils ne donnent pas l’exemple. Si on considère qu’un parti politique est comme une famille, moi, quand j’ai un problème dans ma famille, je ne l’expose pas à la télévision. En fait, ils peuvent se tirer dans les pattes tant qu’ils veulent, ce qu’il faut, c’est un balayage de toutes les règles pour recommencer autre chose. Il faut inventer d’autres règles, si on veut que les gens y croient de nouveau.

La Fête de l’Humanité fait partie de ces lieux de résistance où l’on cherche à imaginer un autre monde. Quel souvenir gardez-vous de votre dernier passage sur la grande scène, en 2001 ?

Manu Chao. Magnifique. C’est un concert, je crois, qui a laissé des traces. Au-delà de la politique, du Parti communiste, j’estime que la Fête de l’Huma est une des plus belles fêtes politiques qu’il y ait en France. J’aime cette fête, profondément. Merci et (re)merci pour ma jeunesse, pour mes souvenirs d’adolescents, pour la Fête avec tout ce que cela suppose. En France, il y a tellement peu d’endroits vrais. La Fête de l’Huma a cette qualité en elle. Tous les gens qui arrivent d’un peu partout, de l’Aveyron, de la Drôme, les buvettes. C’est un endroit superagréable où aller et vraiment populaire. On se sent heureux et en osmose ici.

Connaissez-vous d’autres lieux qui ont cet esprit ?

Manu Chao. Il y a une fête qui a peu le même feeling, que j’aimerais sincèrement faire parce qu’elle a les mêmes qualités, c’est la fête du Parti communiste à Madrid. C’est un peu le même esprit. Il y a plein de débats, de la musique, et c’est resté populaire. Comme quoi, le Parti communiste, quoi qu’il arrive, a toujours eu des racines populaires qu’il a su préserver. Aucun autre parti n’a jamais su faire ça, avoir une fête où chaque année les gens se rendent, même s’ils ne sont pas communistes.

Vous vous rendez régulièrement en Amérique latine. Quel regard portez-vous sur ce continent qui semble être en perpétuel bouillonnement ?

Manu Chao. On est dans une phase intéressante. Je veux dire que ce n’est pas la pire époque des coups d’États à tire-larigot. Le Honduras, pourquoi son président a-t-il sauté ? Parce qu’il n’a pas d’argent. Ils ont essayé avec Hugo Chavez, mais ils n’y arrivent pas parce qu’il a du pétrole, de l’argent.

Un coup d’État contre Chavez, il y en a eu un et il a été démontré que les Américains étaient derrière. Cela n’a pas réussi parce que ce n’est pas la même situation économique, ni le même soutien des électeurs. Je ne suis pas un chaviste, loin de là, j’ai mes critiques aussi, mais une chose est sûre, c’est que le jour où il y a eu le coup d’État, le peuple des quartiers l’a soutenu.

Les putschistes ont fait machine arrière parce qu’il y a eu un véritable soutien populaire.

S’agissant du Venezuela, il y a tout le côté Grand-Guignol de Chavez qui me dérange un peu, mais il y a eu des choses vraiment intéressantes qui se sont passées là-bas. Sinon, il n’aurait pas le soutien des gens comme ça. Il serait déjà mort ou en exil. Mais les trois quarts des infos qui arrivent ici, en Europe, à travers les médias, je ne les trouve pas journalistiquement éthiques.

Tout le monde a peur de Chavez. Pourquoi ?

À cause de son côté Gand-Guignol ?

À ce moment-là Sarko aussi est un Grand-Guignol. Je crois que c’est parce que Chavez ne joue pas le jeu de l’économie mondiale et qu’il fout le bordel. Il a changé des choses au niveau du pays. Je suis allé plusieurs fois au Venezuela pendant le processus, au niveau du quartier, j’ai vu des changements.

Tout ce qui se passe au Venezuela, c’est sous les lois de la démocratie, comme dans un autre pays. On dit que Chavez est en train d’armer les quartiers, mais ces derniers ne l’ont pas attendu pour être armés jusqu’aux dents.

C’est le trafic de cocaïne qui a armé les quartiers, pas Chavez ! Quand il est arrivé, les quartiers étaient déjà archi-enfouraillés, avec des mômes de quatorze ans terriblement armés. Il y a aussi que Chavez est un militaire qui peut gêner, y compris moi. La première fois que je suis allé au Venezuela, c’était en 1992, avec la Mano Negra, et Chavez était en prison.

On faisait un concert gratuit, et tout Caracas était dans la rue pour qu’il sorte de prison. Pour quelqu’un comme moi, élevé en France, je trouvais qu’il y avait d’autres chats à fouetter que d’être dans la rue pour qu’un militaire sorte de prison. Donc, je comprends que l’intelligentsia de la gauche européenne soit gênée quelque part.

C’est un peu le même sentiment que pour Cuba…

C’est un peu le même sentiment que pour Cuba…

Manu Chao. L’info qui arrive en Europe sur Cuba, elle est écœurante. C’est vrai qu’il y a des problèmes de droits d’expression, de circulation, ou de plein de choses qui ne sont pas réglées là-bas. Je ne dis pas que Cuba est un paradis, mais quand même, ils ont eu des succès absolument extraordinaires par rapport au reste de l’Amérique latine malgré, les difficultés occasionnées par des années de blocus économique.

On ne peut pas éclipser cela quand on parle de Cuba, ne pas voir que tous les mômes vont à l’école, que la médecine est plus ou moins gratuite. C’est injuste. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, c’est certain. Mais, comme je dis toujours, malgré les problèmes de Cuba (manque de démocratie), si je croyais en la réincarnation, si je devais naître pauvre en Amérique latine, je prierais le bon Dieu pour qu’il me fasse naître à Cuba. Et surtout pas à Haïti, qui est juste à côté ! C’est incomparable.

Je ne comprends pas que les intellectuels, les journalistes disent que l’horreur en Amérique latine, c’est Cuba. Quel manque de lucidité ! Comparons avec la Colombie. Démocratie ? le problème de circulation ? On a le droit de sortir du pays, mais il faut avoir l’argent. Ce n’est pas n’importe qui de la population qui peut sortir de Colombie. Le droit d’expression ? Un syndicaliste au fin fond d’un petit village, à Cuba, peut risquer la prison ; en Colombie, il ne faut pas deux ans pour qu’il prenne une balle dans la nuque. C’est là qu’on voit que ce n’est pas noir et blanc. C’est plus nuancé.

En tant que chanteur connu pour ses positions altermondialistes… Manu Chao. Pour ses positions « personnelles » (rires). Je ne récuse pas le mot « altermondialiste », mais je n’aime pas l’étiquette.

…Disons que vous avez une approche musicale citoyenne et politique. Est-ce qu’il y a des pays où vos idées dérangent ?

Manu Chao. Au point d’être vraiment gênant, je ne pense pas qu’ils se soient posé la question comme cela. J’ai récemment vécu une petite anecdote au Mexique, où on a parlé de m’expulser.

La police me recherchait parce que j’avais enfreint la loi 33 mexicaine qui stipule qu’un étranger n’a pas le droit de faire de politique au Mexique. J’ai parlé dans une conférence de presse de terrorisme de l’État mexicain envers les gens d’Atenco, un village à 30 km de Mexico, pour lesquels on milite depuis des années. Il y a onze personnes qui sont encore en prison au Mexique pour avoir défendu leurs terres sur lesquelles on voulait construire un aéroport.

Deux du village ont été tuées par la police, beaucoup de femmes violées. Les gars ont retenu des policiers deux-trois heures sur la place du village et ils ont été condamnés à entre soixante ans et cent trente ans de prison. Nous, on milite depuis longtemps avec ce village pour changer cela. Au Mexique, j’ai parlé de terrorisme d’État parce que c’est du terrorisme d’État. On leur proposait, à ces villageois, de racheter leurs terres pour une bouchée de pain, les gars n’ont pas accepté et ils ont été expropriés, il y a eu des affrontements. On suit la situation. On a fait des concerts de soutien ici en Europe. L’année dernière, je suis allé au village, où j’ai rencontré des gens. Maintenant, c’est un peu comme une famille.

Des projets ?

Manu Chao. La tournée qui se poursuit en septembre. L’année dernière, ça a été tellement beau de retrouver le public en France ! Il reste beaucoup de villes où on n’est pas allés et où j’ai demandé à faire un tour. Pour le plaisir.

Après, je pense que je vais retourner en Argentine, pour trois ou quatre concerts dans des quartiers qu’on n’a pas eu le temps de faire l’année dernière car nous étions dans une logique de tournée. Ensuite, avec le groupe Radio Bemba, on va prendre quelques chemins de traverse en Argentine, Chili, Bolivie, mais vraiment juste avec une petite camionnette. Et puis concert de soutien pour Atenco [1] , qu’on est en train de monter.

Entretien réalisé par Victor Hache pour l’Humanité

Notes :[1] Atenco est une commune des environs de Mexico. Ses habitants se sont mobilisés pour défendre leurs terres, situées à proximité d’un lac à l’équilibre écologique fragile, et ont réussi à empêcher en 2002 la construction de ce qui devait être le nouvel aéroport de Mexico

Manu Chao - Me Llaman Calle

envoyé par manuchao

14:17 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : manu chao, fête de l'humanité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |