31/08/2013

POLITESSE ANGLAISE !

L’étiquette et la politesse anglaises viennent d’en prendre un sérieux coup alors qu’on nous vante depuis des lustres le sens de la retenue, la mesure du propos, la dignité même dans l’adversité des « sujets » britanniques.

L’étiquette et la politesse anglaises viennent d’en prendre un sérieux coup alors qu’on nous vante depuis des lustres le sens de la retenue, la mesure du propos, la dignité même dans l’adversité des « sujets » britanniques.

Lorsque la Chambre des Communes à Londres a voté contre la participation britannique à l’aventure guerrière contre la Syrie donnant ainsi une leçon aux pires forces aventuristes en Grande Bretagne et en France, plusieurs ministres du très conservateur Cameron, fous de rage, ont levé le voile sur leur véritable nature en qualifiant le chef de l’opposition travailliste Ed Miliband de « suceur de merde » et de « putain de connard ».

Cameron croyait pouvoir jouer une partie de guerre avec Obama et Hollande. Son humiliation est à la mesure du refus d’entrer en guerre du peuple britannique.

Les Anglais ne prendront pas place dans la galère de la coalition désormais limitée à deux. Ils rejoignent ainsi les Canadiens, de nombreux pays européens dont l’Allemagne et tous les pays dits émergents. Reste que les ministres injurieux pourraient donner crédit à l’écrivain et conteur canadien aujourd’hui disparu, Jean-Charles Harvey, qui écrivait à propos de la politesse : « la politesse de l’Anglais, c’est l’impassibilité du visage et de la voix. Il trouve autant d’impudeur à montrer ses émotions qu’en éprouverait une nonne à exhiber ses jambes aux passants. »

José Fort

12:52 Publié dans Actualités, Cactus, International, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cameron, grande bretagne, syrie, guerre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

26/08/2013

Tribune : le pacte transatlantique, le coup d’État néolibéral

Pourquoi faut-il dénoncer et se rassembler contre le pacte transatlantique ?

Pourquoi faut-il dénoncer et se rassembler contre le pacte transatlantique ?

Par Marc Delepouve, syndicaliste et universitaire.

Le 8 juillet 2013, les négociations du pacte transatlantique ont été ouvertes. L’objectif est de parvenir à un accord de libéralisation accrue du commerce et des investissements entre l’Union européenne (UE) et les États-Unis. La Commission européenne est chargée de mener ces négociations au nom de l’UE. Mi-juin, un mandat précisant cet objectif a été donné à la Commission par le Conseil des ministres des pays membres de l’UE en charge du Commerce extérieur.

Le 29 juillet dernier, dans une tribune publiée par le journal Libération, la ministre française du Commerce extérieur, Nicole Bricq, nous informe qu’elle a « demandé au commissaire en charge du Commerce, M. Karel De Gucht, de rendre public le mandat de négociation », ce qu’elle complète en précisant que « ce mandat est déjà disponible sur de nombreux sites Internet » en raison de « fuites » (1), alors même qu’à ce jour son propre ministère n’a toujours pas publié le document qu’elle a elle-même validé il y a maintenant près de deux mois. Peut-on s’étonner du double jeu de la ministre, sachant que, selon les « fuites » dont elle fait état, le mandat de la Commission déborde en réalité largement de la sphère économique et présente un important recul de la démocratie doublé d’une nouvelle menace sur les droits sociaux ?

Ainsi, le mandat de la Commission comporte la mise en place d’une nouvelle instance juridique internationale devant laquelle un État pourra attaquer un autre État, mais aussi et surtout devant laquelle un investisseur pourra directement attaquer un État, en particulier quand ce dernier aura mis en place des mesures pouvant réduire les profits de cet investisseur. Les entreprises et les États seraient alors mis sur un pied d’égalité et le capital juridiquement hissé au même niveau que la souveraineté démocratique.

Les droits sociaux sont dans la ligne de mire du pacte transatlantique. L’intensification du libre-échange et son extension à de nouveaux secteurs constituent le cœur du mandat de la Commission, avec pour conséquence l’aggravation des contraintes imposées par la compétitivité, et donc de la pression qui s’exerce sur les droits sociaux et les salaires. Cependant, le mandat précise que « le commerce et l’investissement direct étranger ne seront pas encouragés par l’abaissement de la législation en matière de travail ou de santé au travail ». Ce propos est en opposition frontale avec la politique socialement dévastatrice actuellement imposée à des pays tels que la Grèce, le Portugal ou la Hongrie (baisse de rémunération, augmentation du temps de travail, etc.). De plus, ce propos n’est guère qu’une caution politicienne irréaliste tant que, dans le contexte de libre-échange extrême, ne sont pas mises en place des politiques de solidarité en faveur des économies nationales en manque de compétitivité. De cette politique de solidarité, il n’est nullement question dans le mandat de la Commission. Enfin, il nous faut souligner l’uniformisation des normes sanitaires, environnementales et de sécurité que vise le mandat de la Commission, cela afin de favoriser les échanges et investissements transatlantiques. La politique des États-Unis en matière agroalimentaire (hormones, OGM…) et énergétique (gaz de schiste…) doit alerter.

L’ambition générale du pacte transatlantique, telle que définie par le mandat de juin, est d’accroître la soumission des institutions démocratiques de l’UE et de ses États membres (idem outre-Atlantique) aux lois du marché et aux entreprises multinationales. La plupart des secteurs de la société en seront impactés. Le coup d’État et la transformation de la société que le néolibéralisme opère par vagues successives depuis trois décennies franchiraient une étape majeure, au bénéfice des entreprises multinationales, de leurs dirigeants et de leurs principaux actionnaires. Le pacte transatlantique est la tentative d’un nouveau coup de force néolibéral. Sera-t-il la tentative de trop ? Celle qui enclenchera, en Europe, un rassemblement et un développement des forces attachées à la démocratie, au progrès social et à la défense de l’environnement ?

- (1) L’Humanité, par souci de transparence et de démocratie, avait décidé de publier ce document caché aux citoyens sur son site Internet et d’en décrypter le contenu secret dans son édition du lundi 24 juin. Lire : Exclusif. Humanite.fr publie les bases de travail pour l’accord de libre-échange transatlantique

- Ils disent non au grand marché transatlantique

- L’accord transatlantique décrié mais pas remis en question

The Trans-Atlantic Free Trade Pact: a neoliberal coup d’état

Why the Trans-Atlantic Trade Pact must be denounced

Why the Trans-Atlantic Trade Pact must be denounced

Opinion piece by Marc Delepouve, trade unionist and academic.

The guidelines set out by the Commission foresee the implementation of a new body of international justice before which one state can challenge another and, more importantly, in which an investor can directly challenge a state when the latter is implementing measures that could reduce the profits of this investor. Corporations and states will be placed on the same level and capital, inflated by the power of law, will be on an equal footing with sovereign democracy.Social rights are in the firing line of the Trans-Atlantic Pact. The intensification of the free market and its extension into new sectors lies at the heart of the Commission’s mandate.

This will result in an aggravation of the constraints imposed in the name of competitiveness and increased pressure on social rights and salaries. Nevertheless, the mandate specifies that “Parties will not encourage trade or foreign direct investment by lowering domestic environmental, labour or occupational health and safety legislation and standards.” These words are in clear contrast with the socially destructive policies being pursued in countries such as Greece, Portugal and Hungary (wage reduction, extension of the working hours, etc.) These words, consequently, are little more than an unrealistic political caution, given how, in the face of extreme free market conditions, the policies of solidarity in favour of national economic interests are quickly discarded.

There is no description of such a policy in the Commission’s mandate. Finally, it is necessary to highlight the intended harmonisation of health, environmental and security standards intended in the document to the end of aiding trans-Atlantic trade and investment. The United States’ standards in agriculture and nutrition (hormones, GMOs…), and energy (shale gas) should be cause for alarm.The overarching goal of the trans-Atlantic pate, according to how it was defined in June, is to further the submission of the democratic institutions of the EU and its member states to the laws of the market and multinational corporations.

Most sectors of society will be impacted. Through this coup d’état the neoliberal transformation underway in society for over three decades will advance considerably in favour of private multinationals, their managers and shareholders.The trans-Atlantic Pact is a further attempted neoliberal coup. Will it be one attempt too many?

Will it be the one that triggers the unity and growth in Europe of forces in defence of to democracy, social progress and defence of the environment?*Humanité decided, for reasons of transparence and democracy to publish this document, hitherto hidden from citizens on its internet site and to outline its secretive content in its June 24 edition.

• Exclusif. Humanite.fr publie les bases de travail pour l’accord de libre-échange transatlantique

• Ils disent non au grand marché transatlantique

• L’accord transatlantique décrié mais pas remis en question

17:41 Publié dans Actualités, Article en Anglais, Article in English, Economie, International, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : union européenne, etats-unis, nicole bricq, commerce transatlantique, marché transatlantique, marc delepouve, karel de gucht |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

20/08/2013

"Cela se jouera sur le terrain social en Tunisie et sécuritaire en Égypte"

Béligh Nabli, directeur de recherche à l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS) et spécialiste des mutations du monde arabe, explique pourquoi l’attitude du puissant syndicat UGTT, qui revendique 500 000 adhérents, en Tunisie, et celle de l’armée en Égypte auront une grande influence sur les événements à venir.

Béligh Nabli, directeur de recherche à l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS) et spécialiste des mutations du monde arabe, explique pourquoi l’attitude du puissant syndicat UGTT, qui revendique 500 000 adhérents, en Tunisie, et celle de l’armée en Égypte auront une grande influence sur les événements à venir.

HD. La Tunisie peut-elle basculer dans un chaos comparable à ce qui se produit en Égypte ?

Béligh Nabli. Un scénario à l’égyptienne, je ne pense pas. En Tunisie, l’armée n’a pas ce rôle central, ce poids économique et institutionnel qui pourrait lui permettre de se poser en arbitre entre deux blocs. Le bloc islamiste, même si le terme est impropre dans la mesure où il y a différents courants qui le traversent, fait face à un bloc hétérogène dans lequel on retrouve Nidaa Tounes (Appel de la Tunisie), un parti qui rassemble entre autres des anciens du régime de Ben Ali et qui est pratiquement passé devant Ennahdha dans les sondages. Ensuite, il y a les petits partis de la gauche progressiste ou radicale, qui sont aux avant-postes dans l’opposition frontale aux islamistes. Ce sont eux qui, notamment, demandent la dissolution de l’Assemblée constituante. Ils ont un impact fort car ils portent des revendications ancrées dans la société tunisienne.

HD. Quel rôle peut jouer le syndicat UGTT, qui revendique près de 500 000 adhérents ?

Béligh Nabli. autant l’armée tunisienne n’a pas le poids de l’armée égyptienne, autant la Tunisie a la particularité d’avoir ce syndicat extrêmement puissant qui a fait la démonstration de sa capacité de mobilisation dans l’histoire moderne du pays. La parole et la position de l’UGTT seront fondamentales dans les semaines à venir. Si le syndicat opte pour une posture de rupture avec le gouvernement en place, il a la capacité d’asphyxier la vie économique. Le basculement en Tunisie se jouera plutôt sur le terrain économique et social, que sur le terrain militaire ou sécuritaire, comme en Égypte.

HD. Comment analysez-vous le comportement de l’armée en Égypte, qui fait preuve d’une grande brutalité à l’égard des islamistes ?

Béligh Nabli. On a beaucoup reproché au président Morsi sa rigidité, son incapacité à trouver des compromis avec l’opposition. Cette rigidité caractérise aussi l’institution militaire, même si elle n’est pas vraiment surprenante : c’est la suite d’une confrontation politique ancienne qui prend ses racines dans les années 1930.

HD. Redoutez-vous un scénario comparable à ce qu’a connu l’Algérie dans les années 1990 ?

Béligh Nabli. le profil sociologique des militants des Frères musulmans n’est pas le même que celui de ceux qui ont pris le maquis en Algérie, et qui étaient pour beaucoup des vétérans de la guerre d’Afghanistan. En Égypte, ce sont des membres de la société civile qui n’ont pas vraiment vocation à l’affrontement militaire. Il me paraît relativement improbable que ces citoyens basculent dans une logique de guérilla, même s’il est concevable que des groupuscules paramilitaires puissent se former pour tenter de déstabiliser l’armée.

- Cet entretien est extrait du dossier : Tunisie – Egypte, le bras de fer pour la démocratie paru dans l’Humanité Dimanche.

10:37 Publié dans Actualités, Connaissances, Entretiens, Histoire, International, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tunisie, egypte, ugtt, béligh nabli |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

15/08/2013

EGYPTE : TEMOIGNAGES CONTRADICTOIRES SUR LES MASSACRES !

Lettre de témoignage d'Égypte :

Lettre de témoignage d'Égypte :

Cher tous

"Ce matin je me suis réveillée à 5 heures du matin, j'appréhendais probablement quelque chose, je ne sais quoi

Moi qui étais contre la prise d'assaut des sit-in; pour éviter une effusion de sang, je n'en pouvais plus suite aux attaques à Menya et a Sohag contre les chrétiens, la semaine dernière; l'incendie de leurs églises, de leurs commerces et de leurs maisons; leur terrorisation; les marquages de leurs maisons et de leurs églises par des croix et des slogans racistes; des pratiques fondamentalement fascistes. Et la plus dramatique fut l'attentat contre une petite fille de 11 ans devant une église anglicane dans la banlieue est du Caire; et ce sans parler de tous les actes de vandalisme et de terrorisme contre les bâtiments et les populations au cours de leurs cortèges.

Bref, vers 6h45 je reçois un message sur mon portable m'invitant à ouvrir la télé

J'ouvre la chaîne ONTV life; le début de l'évacuation du sit-in de Nahda; en face du campus universitaire de l'université du Caire est diffusé en direct. Forces bombes lacrymogènes; avancées, beaucoup de fumées; un autre quart de l'écran montre aussi l'évacuation du site de Rabaa dans la banlieue est du Caire.

En fait c'est la première fois que l'on montre cela en Egypte, il y avait donc un souci de transparence et pour contrer toute accusation de violence excessive.

Pendant un quart d'heure, avant la prise d'assaut, les forces de l'ordre ont adressé un message aux occupants pour dégager, beaucoup sont partis à travers le couloir aménagé par les forces de l'ordre. Ceux qui sont resté étaient armés, et ont ouvert le feu vers les forces de l'ordre. un officier fut tué d'abord; bien d'autres ont suivis.

La prise d'assaut de Nahda, a duré une heure; et tout fut réglé, on a découvert des armes dans des cercueils qui furent montrées aux agences de presse;

Ailleurs à Rabba ce fut plus difficile et cela a duré jusqu'à 18 h. Je vous rappelle que le sit in à Nahda, est limité à l'ouest par le campus principal de l'université du Caire, au sud par le jardin zoologique et au nord par le jardin des plantes que les occupants ont quasiment détruit, c'est un parc historique qui date du 19è.

Bref , les Ikhwans ont mobilisé leurs adeptes dans toute l'Egypte, eux qui ont toujours menacé de brûler l'Egypte ont commencé à mettre leur plan en oeuvre;

bilan :

Les chrétiens ont payé le prix le plus lourd avec 18 église incendiés au sud, en moyenne Egypte et à Suez et dont une église historique dans le sud datant du 4è siècle

Les chrétiens ont payé le prix le plus lourd avec 18 église incendiés au sud, en moyenne Egypte et à Suez et dont une église historique dans le sud datant du 4è siècle

L'incendie de 21 postes de police dont celui de Kerdassa dans la banlieue ouest du Grand Caire où 12 policiers ont été égorgés et lynchés, ce fut l'horreur

La destruction du rez-de-chaussée du ministère du budget

43 martyrs parmi les forces de la police; dont deux généraux, 18 officiers et les reste des soldats

211 blessés parmi les forces de l'ordre dont 55 officiers; nombreux sont dans un état grave;

149 civils morts

Et la presse occidentale continue à parler d'un sit in pacifique; Ca suffit; les armes saisies dans ces deux sit in sont inimaginables, je rappelle le rapport d'Amnesty International il y a une semaine que je vous ai envoyé et qui a dénoncé les actes de meurtre et de torture dans les deux sit in

Les frères musulmans est une organisation terroriste, fasciste, le peuple égyptien appuie sa police et son armée pour en venir à bout.

La France lutte bien contre le terrorisme; au Mali, en Afhganistan avec les US; nous n'avons pas besoin d'eux; mais lorsque nous luttons contre ce même terrorisme on parle d'un bain de sang. L'horreur à Kerdassa; montre bien la nature de ces terroristes.

Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est qu'un début; les égyptiens ne lâcheront pas; ce sera long; mais ils finiront par nettoyer l'Egypte de ce fléau terroriste.

11:05 Publié dans Actualités, ACTUSe-Vidéos, International, Planète, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : egypten témoignage, terrorisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |

13/08/2013

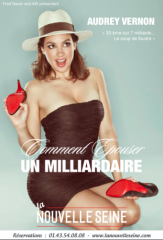

MILLIARDAIRES ET KARL MARX POUR LA NOUVELLE SEINE !

Adieu le Métamorphosis, joli bateau-restaurant-théâtre de magie tenu avec passion et générosité durant plus de vingt ans par le prestidigitateur Jan Madd.

Adieu le Métamorphosis, joli bateau-restaurant-théâtre de magie tenu avec passion et générosité durant plus de vingt ans par le prestidigitateur Jan Madd.

Bonjour La Nouvelle Seine. Changement de propriétaire et d'enseigne, donc, pour ce lieu de spectacle amarré face à Notre Dame qui devrait s'ouvrir à l'avenir aux genres de représentation les plus divers (seul en scène, musique, théâtre...).

C'est la comédienne Audrey Vernon qui essuie les plâtres. Depuis la semaine dernière, elle donne à bord deux one woman show en alternance. "Marx et Jenny" d'une part, "Comment épouser un Milliardaire" de l'autre. Nous avons assisté au second. Un petit bijou d'humour hilarant, subtil, intelligent et corrosif à souhait, brillamment écrit, malicieusement interprété, qui croque admirablement le capitalisme et ses magnats.

Annonçant quitter le métier d'humoriste pour épouser la 33ème fortune mondiale (sans regret car elle ne savait faire que des sketches tristes...), avec une impayable ingénuité de façade et une logique bien à elle, la jeune femme confie au public ce qui l'a poussée à se trouver un mari richissime, épluchant pour mettre la main dessus le classement Forbes des milliardaires, puis décrit son quotidien surréaliste aux côtés de son futur époux.

Ainsi apprendrons-nous que ce n'est pas en travaillant qu'on devient riche ("Arrêtez tout de suite !" dit-elle...), qu'il est totalement ringard de prendre l'avion à Roissy ou Orly (c'est au Bourget qu'il faut grimper dans son jet), qu'il est difficile de dépenser son fric quand tout vous appartient (car il finit toujours par vous revenir...), que le supplément du Financial Times s'intitule "How to Spend it", ou encore que la crise est une arnaque ("on fait disparaître du faux argent et on demande aux gens de rembourser avec du vrai")...Sacrément cynique, mais si proche de la réalité, et surtout irrésistiblement drôle, ce spectacle truffé de séquences mémorables, superbement maîtrisé par la demoiselle, est à ne pas manquer.

Article publié par Fous de Théâtre

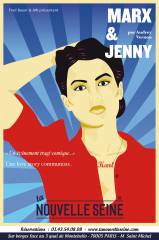

Marx et Jenny, gageure d’Audrey Vernon

Le « one-Marx-show » de la jeune comédienne, succès au Avignon off 2012, débarque à Paris sur une péniche, la Nouvelle Seine.

Le « one-Marx-show » de la jeune comédienne, succès au Avignon off 2012, débarque à Paris sur une péniche, la Nouvelle Seine.En robe rouge et escarpins noirs, Audrey Vernon investit la Nouvelle Seine jusqu’au 14 septembre pour présenter son « one-Marx-show ». Marx et Jenny recrée l’histoire du quatuor que formèrent Karl Marx, sa femme Jenny, leur ami Friedrich Engels et leur dévouée gouvernante Hélène Demuth.

Un chapeau noir pour Engels, une fleur rouge dans les cheveux pour Jenny, la comédienne prête sa voix aux différents protagonistes. Elle mêle narration et extraits épistolaires pour révéler le quotidien du philosophe et de son proche entourage, de l’amour vivace jusqu’à la mort du couple Marx, à la santé précaire de leurs enfants, de leurs difficultés économiques à la rédaction acharnée du Capital.

Audrey Vernon s’attache également à évoquer la verve politique des auteurs du Manifeste communiste. Et la comédienne ne se fait pas prier pour soulever des paradoxes censés les opposer aux prolétaires : Engels est un bourgeois de naissance et Marx se laisserait aller à l’oisiveté. Reste une plongée dans la vie intime de Karl Marx, « mieux que Secret Story ». On n’en doute pas une seconde : la richesse historique du spectacle n’est pas comparable à la bassesse de la téléréalité.

Seulement, la prestation manque un peu de punch. La comédienne a une diction et une capacité de mémorisation remarquables, mais on se noie parfois dans le flot d’informations. L’intrigue mériterait d’être resserrée, peut-être sur « l’événement tragi-comique » que constituent l’infidélité de Marx et la grossesse d’Hélène Demuth…

Les allusions au monde contemporain et la dramatisation sont timides. Bercés par le roulis de la péniche où se produit Audrey Vernon, on attendrait davantage de jeux de mots et de traits d’humour, ou un peu plus de piquant peut-être.

14:21 Publié dans Actualités, ACTUSe-Vidéos, Arts, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : karl marx, audrey vernon, friedrich engels, milliardaire, nouvelle seine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |